规制波动会抑制地方投资吗?

2020-11-11杨艳车明胡珊

杨 艳 车 明 胡 珊

(四川大学 经济学院,四川 成都 610065)

一、引言

政府规制是社会公共机构依照一定规则对企业活动进行限制的行为(植草益,1992)。合理有效的政府规制可以有效弥补市场在资源配置过程中存在的缺陷,促进中国经济健康稳定发展,使政府成为完善中国市场经济发展的“帮助之手”(夏杰长 等,2017)。然而,由于中国政府规制机构基本上都是政府职能部门,加之缺乏对规制权力的监督评价机制(胡税根 等,2017)以及规制法律体系不健全,使得行政命令对政府规制行为存在重要影响。在双重目标背景下,地方官员就有动机利用手中的行政权力影响政府规制力度,通过选择不同的政府规制力度实现阶段性的经济发展目标,即在社会舆论氛围较为宽松时,地方政府出于促进当地经济发展的目的会选择一个相对较弱的规制力度,容忍部分经济活动的负外部效应,而随着负外部效应的累积,社会舆论压力不断增加,当地方政府官员认为形势已较为严峻时,便选择增强规制力度,从而使得被规制者受到的规制力度在短期内剧烈波动,呈现出明显的“运动式”规制特点(肖兴志 等,2011)。这种由规制体系内生于经济决策而导致的规制不足与规制过严交替出现的情况即规制波动。

规制活动会通过影响企业经营成本来间接影响投资者的预期收益,企业的经营行为将会面临由规制波动带来的风险,使得投资者难以形成稳定的收益预期,即规制波动将会增大投资行为预期收益的不确定性,而不确定性的上升将会使潜在投资者产生一个“等待的期权价值”,进而抑制潜在投资行为的发生(Bernanke,1983;Dixit,1989)。在中国经济增速逐渐放缓、稳增长压力较大的背景下,研究规制波动对投资的影响对改善企业营商环境、缓解经济下行压力具有重要的现实意义,同时对中国政府规制体制和机制改革也有一定的启示作用。

二、文献综述

规制波动作为政府规制研究领域的前沿问题,近年来受到了许多研究的关注,根据内容的不同,可以将既有相关研究分为两类。一类主要是探讨规制波动的形成原因。例如,陈长石(2013)将煤矿安全规制视为内生性规制,认为发生安全事故会导致煤矿安全规制力度发生变化,且煤矿安全规制力度变化会导致政府规制有效性降低。涂宗华(2015)从中央政府和地方政府间关系入手,认为地方官员所面临的考核指标体系中“增长指标”所占比重过高是煤矿安全事故频发的重要原因,生命安全与经济增长间的矛盾是煤矿安全规制波动产生的根源。李国平等(2014)以最优契约设计为切入点,建立不对称信息下的双层委托代理模型,分析政府环境规制波动的产生原因,认为通过引入第三方规制可一定程度上缓解环境规制波动问题。袁凯华等(2015)就地方政府在面临节能考核时是否会采用“拉闸限电”的政策进行分析,发现地方官员片面追求晋升利益会导致当地政府在选择规制方式时变得“短视”,从而导致剧烈的规制波动。另一类主要是分析政府规制波动产生的影响。例如,肖兴志等(2011)尝试分析安全规制波动对煤炭生产的影响,发现在规制力度较强时,安全规制对煤炭生产的影响较小,而当政府降低规制力度时,安全规制对煤炭生产的影响较大。白重恩等(2011)同样以煤矿行业为研究对象,认为在发生重大煤矿安全事故之后,地方政府会增强煤矿安全规制力度,而以“关井政策”为代表的高强度安全规制政策会显著降低煤炭产量及煤矿安全规制的有效性。

针对上述问题,本文分别从理论和实证角度探讨规制波动本身对企业经济活动,进而对投资产生的影响。较之于既有研究,本文的边际贡献为:一是在理论分析方面,在借鉴Handley et al.(2017)的企业投资决策模型的基础上,讨论规制波动对企业投资行为的抑制性影响,并分析其作用机制;二是在实证检验方面,以投资进入规制为例,尝试构造规制波动的衡量指标,并运用地级市面板数据进行实证检验,综合分析中国规制波动对投资产生的实际影响。

三、理论分析

(一)基本假设

为矫正由于信息不对称、外部性等导致的市场失灵,政府会对厂商进行规制,这会使得厂商的生产成本上升为τcv,其中,τ是由于政府规制导致的产品边际成本加成(τ≥1),且τ与厂商所感受到的政府规制力度同向变动。在多元化的目标函数下,地方官员会选择不同的政府规制力度,因此厂商所受到的政府规制力度也会发生变化。假设存在三种不同的规制力度m=0,1,2,在不同规制力度下,厂商的边际成本加成分别为τ0、τ1和τ2,且τ0>τ1>τ2。当前,政府对企业的规制力度处在τ1水平,且未来规制力度变化的概率为φ,在规制力度发生变化的前提下,规制力度增强使成本加成变为τ2的概率为λ2,成本加成变为τ0的概率为λ0,λ0+λ2=1。厂商无法准确判断未来政府规制力度变化的方向与可能性,只能通过对过去情况的观察来估计政府规制力度的变化。当政府规制力度发生改变时,每个在位企业的存活概率为β≤1。

(二)规制波动下的厂商行为选择

在前文所述环境下,厂商销售单位商品的收益为pv-τ1cv,由于市场是垄断竞争的,厂商最终所选择的产品价格为pv=τ1cvσ/(σ-1),因此可求得厂商的经营利润为:

(1)

1.潜在投资者行为选择

潜在投资者依据其进入市场的潜在损失K(1-β)和其投资后的收益π(a1,cv)来决定是否投资。当其投资后所生产产品的边际成本cv足够小时,即可使投资的收益大于潜在损失,潜在投资者做出进入市场的决策。在不存在规制波动的情况下,可求得使潜在投资者进入市场的产品边际成本阈值:

(2)

当考虑未来政府规制力度有可能发生变化时,潜在投资者无法准确预期其投资后的经营利润,只能利用同类型企业经营状况、目前适用的政府规制力度与过去政府规制力度变化情况三方面的信息来产生一个投资的预期利润:

(3)

其中,E1是利用规制力度m=1状态下的信息去进行预测的期望算子,am为在不同规制力度下市场环境对厂商经营利润的影响因子。此时,潜在投资者进入市场的边际成本阈值由以下贝尔曼方程决定:

∏(a1,cv)=max{∏e(a1,cv)-K,βE1π(am,cv)

(4)

式(4)中等号右边第一项取值大于第二项时,潜在投资者选择在规制波动的市场环境下进入市场。当第二项取值大于第一项时,潜在投资者选择暂时不投资,等到政府规制力度确定之后再进入市场。如果两项取值相等,则潜在投资者是否选择进入市场对其预期利润没有影响,此时的产品边际成本便是潜在投资者进入市场的产品边际成本阈值:

(5)

2.在位厂商行为选择(1)因其求解过程与潜在投资者问题类似,本文不再赘述,仅将关键结论呈现。

与潜在进入者不同,规制波动对在位厂商行为的影响主要体现在技术升级投资决策方面。在政府规制力度不变时,在位厂商通过投资改进技术的边际成本阈值:

(6)

在考虑规制波动时,在位厂商进行技术投资的边际成本阈值变为:

(7)

通过以上分析可以发现,规制波动通过改变潜在投资者和在位厂商的预期利润来影响其投资行为,频繁的规制波动会阻碍潜在投资者进入市场,并且抑制在位厂商的研发投资意愿。基于此,本文提出:

推论:规制波动对投资具有一定的抑制作用,且规制波动越剧烈,对投资的抑制作用越明显。

四、实证设计

(一)基准回归计量模型

投资是一个连续动态的过程,现代企业的投资行为往往会持续较长时间,因此在做实证分析时,本文将投资的滞后项引入回归方程中,建立如下动态面板模型:

INit=β0+β1INit-1+β2VFit+β3Strit+β4Xit+εit

(8)

其中:IN代表投资,是方程的被解释变量;VF表示政府规制波动情况,是方程的核心解释变量;Str表示政府规制力度;X为相关控制变量;ε为残差项;β0为常数项;下标i、t分别代表城市和时间。由于企业预期利润不仅受到政府规制波动情况的影响,还受到当前政府规制力度的影响,因此本文将政府规制力度也加入回归方程之中,以缓解因遗漏导致的内生性问题。

(二)机制检验计量模型

依据前文理论分析可知,规制波动是通过影响企业预期经营利润进而影响企业投资决策。本文采用如下中介效应模型来检验这一机制的合理性:

INit=α1INit-1+α2VFit+α3Strit+α4Xit+εit

(9)

EINit=φ1EINit-1+φ2VFit+φ3Strit+φ4Xit+εit

(10)

INit=γ1INit-1+γ2EINit-1+γ3VFit+γ4Strit+γ5Xit+εit

(11)

式(9)~(11)中,EINit-1代表投资者预期利润,Xit代表相关控制变量,其余变量与基准回归计量模型中含义相同。利用中介效应模型进行机制检验的第一步是将数据代入式(9)中进行回归,α2代表规制波动对投资的总效应,其显著性对整个机制检验至关重要。如果α2不显著,则不能确保规制波动对投资具有显著影响,机制检验也就没有继续进行的必要(温忠麟 等,2014)。在α2通过显著性检验的情况下,可将数据分别代入式(10)和式(11)中进行回归分析,若φ2与γ2都显著,则说明中介效应成立,即规制波动会通过改变企业预期经营利润来影响其投资行为。此时,如果γ3不显著,则说明规制波动仅能通过影响企业预期经营利润来影响其投资决策,不存在其他作用路径。如果γ3显著,则说明除预期经营利润外,规制波动还能够通过其他渠道影响投资。

(三)选择回归变量

1.投资

既有文献通常选用全社会固定资产投资(柏培文 等,2017)、外商直接投资(刘威 等,2019)、国有控股企业投资(魏明海 等,2007)等数据来对投资进行分析,但全社会固定资产投资和国有控股企业投资并不适用本文的理论分析框架,因为全社会固定资产投资中不仅包括企业投资,还包括事业单位和行政单位的固定资产投资,这些投资并不以营利为目的,同时还具有一定的逆经济周期特点(2)2008—2010年间的“四万亿计划”就是一个很好的例证。,而国有控股企业在经营过程中有扩大就业等政策性负担(刘春 等,2013),其投资行为并不能完全体现其预期经营利润的变化。外商直接投资则具有沉没成本较高、对投资环境十分敏感等特点(杨武 等,2019),符合本文理论研究框架的相关假设,且其数据可获得性较好,因此本文选择当年实际利用外资金额的对数值来反映投资水平,从外商直接投资的视角分析规制波动对投资的影响。

2.规制力度与规制波动

在测算规制波动时,首先要对规制力度进行测度。由于政府规制涉及的范围广、内容多,且不同类型的政府规制异质性较强,忽略这种异质性而从整体上测度政府规制力度可能会导致指标构建存在较大误差,进而降低分析结果的可信度。为保证实证研究结果的准确性,避免因指标选择不当带来的误差,本文在后续研究过程中将以进入规制为例,通过分析进入规制波动对投资的影响来验证前文的理论分析结果(3)因为本文主要分析规制波动对投资的影响,进入规制与实际投资量密切相关,因而以进入规制为例可以很好地满足本文的研究需求。此外,结合现实情况来看,不同的投资进入规制力度往往对应着不同的工作人员技能、产品生产工艺和产品质量标准,工作人员技能、产品生产工艺和质量标准的差别也必然导致企业产品生产成本和预期经营利润的不同,进而对投资规模产生不同的影响。因此,以投资进入规制为例也符合前文的理论分析框架。。现有研究成果尝试用不同资金来源的投资占社会总投资的比重(刘丹鹭,2013)、不同所有制企业的资产总额或产品产值之比(郭蕾 等,2016)以及用特定领域的投资总额(赵建国 等,2019)等指标来度量进入规制力度。鉴于数据的可获得性,本文采用其中第一种指标衡量进入规制力度,将各城市当年实际使用外资占社会固定资产投资总额的百分比作为外资进入规制力度的代理变量,即外商直接投资占社会固定资产投资总额的比重越大,外资进入规制的力度越小。在测算外资进入规制波动时,参考陈雨露等(2016)测度金融波动的方法,通过计算某段时期外资进入规制力度的移动标准差来表示规制波动状况。本文以5年作为测算规制波动的周期,即通过计算t-5年至t-1年外资进入规制力度的移动标准差来反映第t年的规制波动情况,标准差越大,波动越大。这样既能反映一段时间内的波动情况,又能反映波动随时间变动的趋势。之所以选择过去5年的标准差,是因为该时间长度可以包含整个换届和地方规划的周期,而地方政府领导换届和新规划制定时,各地政策会发生相应变化,规制力度也可能会有所变化。

3.预期利润

本文选择当年外商直接投资合同金额的对数值来反映预期利润水平。因为外商直接投资合同金额并不是最终的实际利用外资额,而是外商投资者在综合分析投资环境之后,根据其预期经营状况所预估的投资方案,其金额与所投资地区的经营预期直接相关,可以在一定程度上反映外商投资者的预期经营利润。

4.相关控制变量

除上述核心变量外,本文还从五个方面选择相关控制变量:一是经济发展水平,用剔除价格因素后的人均地区生产总值的对数值来表示;二是产业结构,用第二产业产值占当地生产总值比重的百分比表示;三是人工成本,用剔除价格因素后的在岗职工平均工资的对数值表示;四是对外开放水平,用剔除价格因素后的当年该地进出口总额的对数值表示;五是金融市场规模,用剔除价格因素后的年末金融机构各项贷款余额的对数值表示。

(四)实证数据与估计方法

1.数据来源与描述性统计

截至2019年,全国共计293个地级市(不含港澳台),剔除部分数据缺失严重的城市,本文基准回归中的样本包括255个地级市,原始样本的时间区间为2005—2017年。测算规制波动时,以5年为一个周期,因此回归中实际的时间区间为2010—2017年。由于各城市外商直接投资合同金额的数据可获得性较差,在剔除数据缺失较为严重的城市样本之后,利用中介效应模型进行机制检验的样本中包含146个地级市。数据来自《中国城市统计年鉴》、《中国区域统计年鉴》、CEIC数据库以及部分省份和地级市统计年鉴。

表1为变量的描述性统计。

表1 变量描述性统计

2.估计方法

对于式(8)中描述的动态面板模型,OLS估计以及传统的面板估计方法无法获得有效的估计量(马勇 等,2017),且外商直接投资和外资进入规制波动这样的宏观经济变量,会受到诸多因素的影响,单一回归方程中难以容纳所有影响因素,有可能产生遗漏变量问题。系统GMM不仅在很大程度上可以克服解释变量的内生性问题,还能通过差分过程部分解决变量遗漏的问题(张帆 等,2018)。因此,本文在后续的实证检验中采用系统GMM作为估计方法。

五、实证结果分析

(一)基准回归

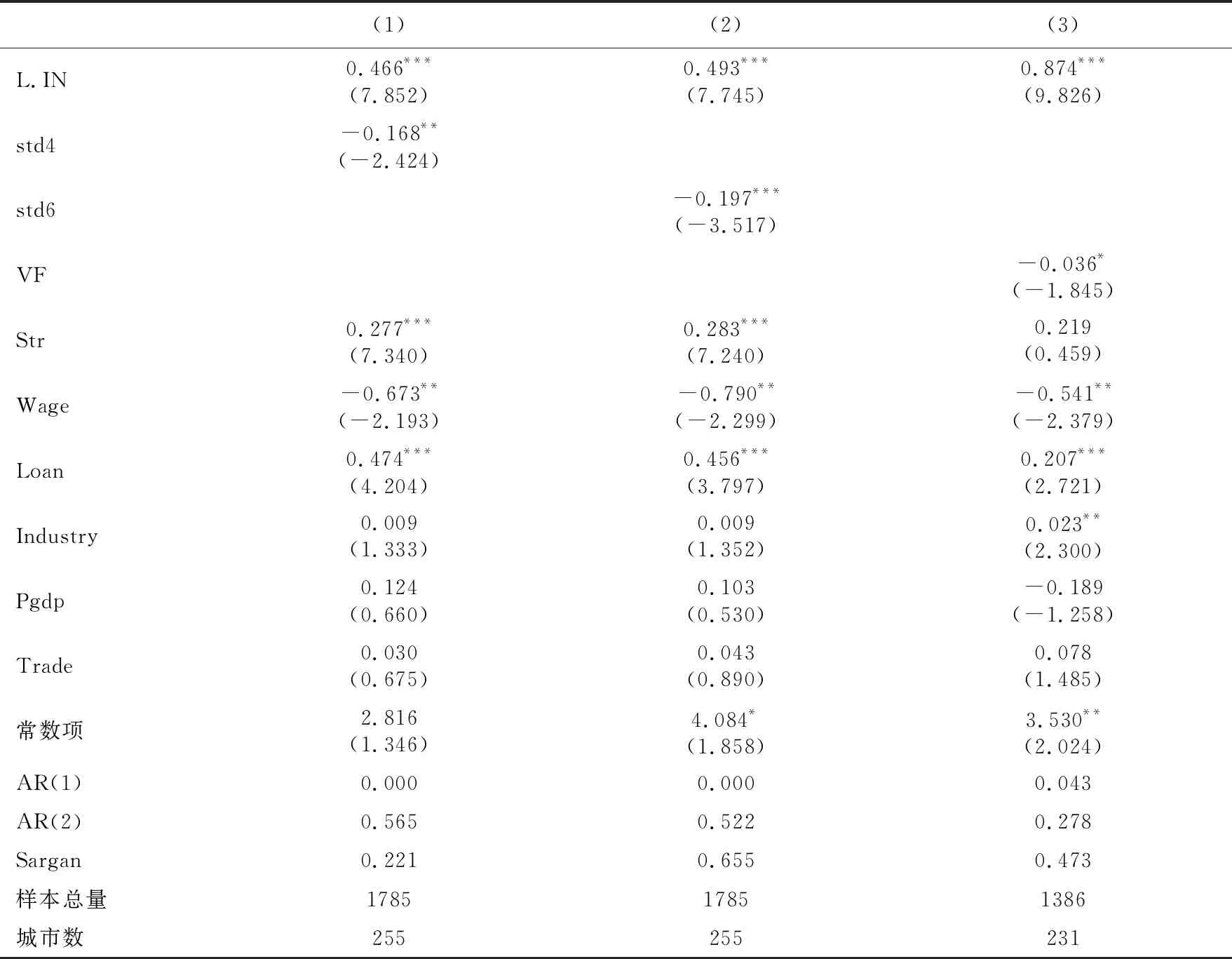

由于系统GMM的回归结果对模型设置较为敏感,因此,借鉴马勇等(2017)的做法,本文在基准回归中采用逐步加入控制变量的方式来观察回归结果的动态变化情况,并结合Arellano-Bond检验和Sargan检验来判断模型设置的合理性,其结果如表2所示。

表2 基准回归结果

从表2的检验结果来看,在不断加入控制变量的过程中,Arellano-Bond检验的结果均表明回归方程的残差存在一阶自相关,但是并不存在二阶自相关,各列回归结果也都在5%显著性水平上通过了Sargan检验。加之,各解释变量的回归系数和显著性都未发生明显改变。因此,可以认为本文设置的回归模型和系统GMM估计结果是合理的。

从核心解释变量系数的回归结果可以看出,在不断加入控制变量的过程中,外资进入规制波动的回归系数始终显著为负,而外资进入规制力度的回归系数始终显著为正,说明外资进入规制波动会在一定程度上抑制外商投资者在本地进行投资,外资进入规制力度的降低会为本地吸引到更多外资。从控制变量系数的回归结果来看,平均工资水平的上升会增加外商投资者在本地雇佣劳动力的成本,进而减少当地外商直接投资,而金融机构贷款余额和第二产业比重两项指标的上升会显著增加当地的外商直接投资。

(二)稳健性检验

1.改变外资进入规制波动的计算周期

由基准回归可知,外资进入规制波动会抑制当地外商直接投资。在基准回归中,本文测算外资进入规制波动的周期为5年,但由于不同的投资项目其期限不同、不同投资者对风险的敏感程度也存在差异,因此,不同的投资者可能依据不同的信息集来进行投资决策。所以本文通过适当缩小和放大外资进入规制波动的时间计算区间、改变投资主体的信息集大小来检验基准回归结果的稳健性。

由于中国地方官员的平均任期为4~6年(陈刚 等,2012),本文将分别以4年和6年为周期来检验外资进入规制波动对投资的抑制性影响,std4和std6分别表示以4年和6年为周期计算的外资进入规制波动大小。表3中列(1)和列(2)的结果表明,无论是缩短还是拉长规制波动的计算周期,外资进入规制波动都会对外商直接投资产生抑制作用,且回归系数与基准回归结果相比差别不大。

表3 稳健性检验

2.改变外资进入规制波动指标的构建方法

在基准回归中,外资进入规制力度指标是从投资金额的角度进行构建的。为检验基准回归结果的稳健性,本文选择从企业产值的角度进行外资进入规制力度指标构建(4)由于2017年外资企业工业产值数据缺失,且部分城市该项指标缺失严重,因此在改变指标构建方法进行稳健性检验时,样本中共有231个地级市,时间区间为2010—2016年。。将各城市外资企业工业产值占该地工业总产值的百分比作为外资进入规制力度的代理指标,进而构建外资进入规制波动指标。表3中列(3)给出了改变外资进入规制波动指标构建方法后的回归结果。从核心解释变量的回归结果来看,虽然改变了外资进入规制波动的构建方式,但外资进入规制波动会抑制当地外商直接投资的结论依然成立,基准回归中的结果具有稳健性。

(三)作用机制检验

为检验前文理论分析中规制波动通过影响企业经营预期进而影响投资者决策的理论机制是否成立,这里利用中介效应模型进行机制检验。表4中列(1)~(3)给出了机制检验的回归结果。列(1)结果表明,即使将样本量缩小至146个城市,外资进入规制波动的回归系数依然是显著为负的。这也在一定程度上说明了前文基准回归结果的稳健性。列(2)中外资进入规制波动的回归系数显著为负,说明外资进入规制会降低外商投资者在当地的预期利润。列(3)中预期利润的回归系数显著为正,说明前文理论分析的作用机制成立,即外资进入规制会通过降低外商投资者预期经营利润而抑制其投资行为。

表4 机制检验与异质性分析

(四)异质性分析

由于中国不同城市间的行政等级特点较为鲜明(魏后凯,2014),且行政等级较高的城市可以较为容易地聚集各类稀缺资源(吴健生 等,2014),使得省会城市在资金、技术、人才和基础设施等方面资源的聚集程度遥遥领先于省内其他地级市(段巍 等,2020),较高的资源聚集度往往伴随着发达的交通、畅通的信息收集渠道和便利的资源获取条件,因此会降低外商直接投资的沉没成本。距离省会城市较远的城市,因为其受到省会城市的资源辐射效应较弱,外商直接投资的沉没成本较高,此时沉没成本是影响外商投资者决策的主要因素,规制波动对其投资决策的影响相对较小。距离省会城市较近的城市,受到省会城市优质资源的辐射较强,外商直接投资的沉没成本较低,预期利润的不确定性是影响其外商投资者决策的主要因素,规制波动对其投资决策的影响相对较大。

为验证这一推论,本文用高德地图测算了各地级市到本省省会城市的距离,分省份计算各城市到省会城市的平均值,并以此为标准将总样本划分为两个子样本。表4中列(4)和列(5)分别为离省会城市距离大于平均值和小于平均值的地级市的回归结果。结果表明,在距离省会城市相对较近的地级市,外资进入规制波动对外商直接投资的抑制作用相对较大,而在距离省会城市较远的地级市,外资进入规制波动对外商直接投资的抑制作用相对较小。

六、结论与政策建议

通过构建厂商投资决策模型,分别探讨规制波动对潜在进入者和在位厂商投资决策的影响,结果显示:规制波动会通过阻碍潜在投资者进入市场和减少在位厂商的研发投资,抑制当地投资规模的扩大。进而,本文结合2005—2017年中国255个地级市的面板数据,利用系统GMM估计方法对理论分析的结论进行验证,并借助中介效应模型对其作用机制进行检验,结果表明,各城市的规制波动会抑制投资规模。此外,本文的异质性分析表明,在距离省会城市相对较近的地级市,规制波动对投资的抑制作用较大,而在距离省会城市较远的地级市,规制波动对投资的抑制作用相对较小。

基于上述研究结论,在此提出以下建议:

第一,减少行政命令对政府规制行为的干预,确保一切规制政策的制定和规制行为的实施都合法、合规。减少行政命令在规制制定时的直接或间接干预,保证规制政策制定体现其提高资源配置效率、弥补市场运行机制缺陷的初衷,避免基于寻租目的的规制政策制定。减少行政命令对规制实施过程的直接或间接干预,对规制执法流程进行严格规定;增强规制机构的相对独立性,降低规制力度因行政权力而产生波动的可能性,促进投资稳步增加。

第二,建立规制监督机构,对规制部门进行事前、事中和事后监督,降低规制波动的可能性。在规制政策制定前,监督是否有经济主体为个体利益对规制机构进行寻租,确保规制政策的公平性与合理性。在规制政策制定过程中,监督是否严格按照法律程序在法律规定的权责范围内制定规制政策,并对未按法律要求制定规制政策的部门和责任人予以处罚。在规制政策制定后,监督规制部门是否按政策规定实施规制行为,并对未按要求行使规制行为的责任人和部门进行追责。

第三,进行规制改革时,应充分考虑社会公众对规制波动的反应,既要看到规制改革会降低企业经营负担,又要看到规制波动会影响企业的预期经营利润,降低投资意愿。在深化市场化改革的过程中,确保政府规制改革平稳推进、不过于激进;减小规制波动幅度,营造一个稳定的投资环境,避免企业因投资环境不断变化而推迟投资。