从“同轴圈”到“同心圆”

2020-11-09刘志刚

刘志刚

以英国、西班牙为代表的西方老牌资本主义国家,早期通过本国语言的强势推广,不断扩大其殖民地版图。如今凭借建立在“同轴圈”理论基础上的语言推广逻辑,仍在世界语言版图中具有举足轻重的地位。在语言、文化多样性成为人类共识的时代背景下,如何在借鉴英语、西班牙语对外推广经验的同时摒弃其殖民扩张逻辑,在人类命运共同体框架内推进语言文化“同心圆”式传播,是汉语对外传播面临的重要课题。

一、人类命运共同体成为汉语对外传播的时代语境

美国学者塞缪尔·亨廷顿认为:“任何文化或文明的主要因素都是语言和宗教。”①法国著名思想家罗兰·巴特也曾指出:“无论从哪方面看,文化都离不开语言。”②据联合国教科文组织统计,世界各国使用的语言约为6900种。每一种语言都有生存和发展的权利,它们记载了所在国家或民族的发展历史和生存智慧,造就了人类的文化多样性。联合国教科文组织大会2001年通过的《世界文化多样性宣言》,确认了生物多样性、文化多样性和语言多样性的相互关系,并将这种关系升华为生命多样性的完整内涵。

二战之后尤其是后冷战时代,随着新兴市场国家民族文化的群体性崛起,多元文化和文明共存取代了二元对立的文化冷战思维,人类被前所未有地联系在一起,客观上形成了你中有我、我中有你的共同体。建立超越“西方中心主义”的新型世界文化秩序,是人类历史的必然选择。在文化多样性成为全球共识的时代背景下,中国提出了人类命运共同体理念。2017年2月,“构建人类命运共同体”理念也被正式写入联合国决议。这既是中国古代丝绸之路历史经验的当代延伸,也是建设包容性世界文化秩序的中国方案。随着中国一步步走近世界舞台中央,中国文化的独特魅力开始被国际社会所认知,并日益受到更多国家的关注。在东方,中国的儒家思想长期被韩国、日本和新加坡等国倍加推崇;在西方,富有中国特色的文化元素频繁出现在好莱坞影片与欧洲流行文化中。汉语既是汉民族沿用了五千多年的共同语言,也是中华民族的重要文化特征。2004年起,中国在全球布局汉语推广机构——孔子学院,截至2019年9月,全球已有158个国家(地区)设立了535所孔子学院和1134个孔子课堂,有效扩大了汉语在世界语言版图的影响力。

二、英语与西班牙语传播的“同轴圈”理论

1.英语传播的三大“同轴圈”模型

英语得以推广的根本动因是英国早期的海外殖民扩张。在首批入侵美洲大陆的英国殖民者启程前,英国王室特别交待他们“用祖国的母语和基督教去教化和皈依美洲蒙昧无知的野蛮人”。③与以前的殖民者一样,英国在占领某片疆域后迅速推广英语,以同化当地的语言文化。用英语教化原住民印第安人,让他们忘记母语,从而在思想、文化上徹底征服他们。英语所携带的文化价值观逐渐根植于非英语国家,并就此确立了英语的全球霸权地位。这一思想和原则,后来也成为了美国同化异类文明、形成文化霸权的语言教育思想基础。

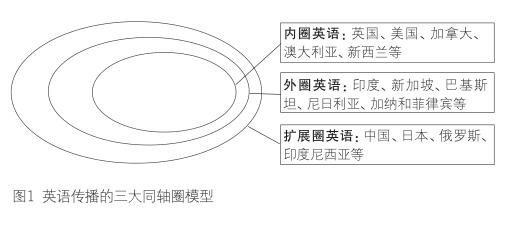

20世纪90年代,英语语言学家、美国伊利诺斯大学教授卡奇鲁提出了推广英语的“三大同轴圈”理论。即按照历史传统、社会语言和文化特征,将全世界的英语分为三大部分:内圈英语、外圈英语和扩展圈英语。④(见图1)内圈英语主要包括英国、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大等以英语为本族语的母语国家;外圈英语是殖民扩张和殖民统治的产物,主要包括印度、巴基斯坦、新加坡、尼日利亚、加纳和菲律宾等把英语作为准官方语言的国家;扩展圈英语则涵盖了中国、日本、俄罗斯、印度尼西亚等将英语视为第二语言或辅助语言加以学习和使用的国家。

2.西班牙语推广的相似逻辑

与英语成为全球强势语言相比,西班牙语言推广的历史更加悠久,可以追溯到15世纪末的地理大发现时期。至今世界上仍有21个国家以西班牙语为官方语言,虽然西班牙本国人口只有4千多万人,但全世界把西班牙语作为第一语言的人数超过4亿人。⑤历史经验告诉西班牙,语言不仅属于意识形态范畴,而且巩固“泛西班牙语言圈”有利于重振西班牙经济。拉丁美洲与西班牙同属于一个大型语言社区,西班牙语的重要性与拉美及其他西班牙语地区密不可分,西班牙语在拉丁美洲具有凌驾于当地语言的地位,从而使得西班牙政府仍然可以享有对当年殖民地的“语言红利”。拉美经济近年稳步增长,甚至开始反哺曾经的宗主国西班牙。在西班牙看来,语言是与旅游业占有相同份额的隐形财富。在西班牙语社区进行贸易不仅文化成本低,而且有利于提升整个语言社区的国际影响力。为展示西班牙与英语相抗衡的国际语言地位,西班牙在1988年推出了与托福、雅思类似的国际性语言考试——DELE考试。为巩固西班牙语的优势地位,DELE考试着重强调“泛西班牙语特性”,“DELE考试接受西班牙语的所有变体,它们对取得证书具有同等效用。”⑥以推广西班牙语言文化为己任的塞万提斯学院,在其法则第7条第3款说明了该学院的基本宗旨,即在拉美西班牙语国家乃至全球非西班牙语国家推广西班牙文化。西班牙在拉美国家还组织了“泛西班牙语联盟”,其语言政策意在把西班牙语视为有价值的语言,显然仍带有浓厚的殖民主义意识和语言帝国主义色彩。

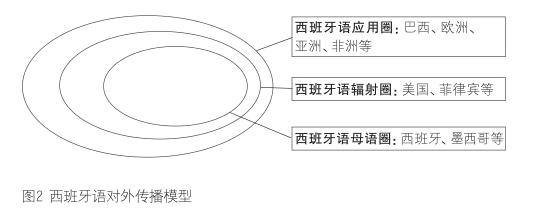

受卡奇鲁英语传播“三大同轴圈”理论启发,西班牙学者洛佩兹·加西亚(Lopez Garcia)提出了西班牙语对外传播模型⑦(见图2)。在该模型中,他将以拉美国家为主要对象的“泛西班牙语言圈”,扩展为西班牙语母语圈、西班牙语辐射圈和西班牙语应用圈。其中,西班牙语母语圈主要包括西班牙、墨西哥、智利等,他们将西班牙语作为官方语言或日常交际语言;西班牙语辐射圈主要包括美国、菲律宾、赤道几内亚等,西班牙语虽然不是母语,但由于历史背景、文化传统等原因,这些国家仍有相当数量的西班牙语母语人口,西班牙语因此得到了制度性认可;西班牙语应用圈主要以巴西、欧洲等为代表,他们并不以西班牙语为母语,但出于实用动机而将西班牙语视作第二语言。受该模型影响,西班牙塞万提斯学院的全球布局,也体现出“立足拉美、聚焦美国、拓展亚非欧”的鲜明特点。

三、推动汉语层级制传播,共筑人类命运共同体“同心圆”

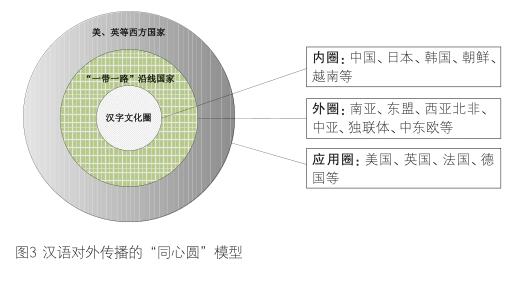

“他山之石,可以攻玉。”英语、西班牙语推广的“同轴圈”理论,对于汉语的对外传播具有重要的借鉴意义。汉唐时期的世界“汉语热”成就了“汉字文化圈”,如今中国倡导的人类命运共同体理念及其实践平台“一带一路”,为汉语在沿线国家乃至全球传播提供了千载难逢的机遇。⑧孔子学院和孔子课堂的迅猛发展,又一次催生了世界范围内的“汉语热”。在文化传统、历史渊源、社会制度等综合因素的影响下,汉语传播从内圈(汉字文化圈)向外圈、应用圈不断扩散延伸,总体呈现出“同心圆”式推进的鲜明特征。

由于文化渊源、社会制度、经济依附度等原因,世界各国和中国的关系有亲疏之别,对待汉语的政策也不尽相同。汉语的对外传播,应对不同国家的汉语政策进行历史考察和现实分析,在此基础上分类对待、重点推进。这方面,英语、西班牙语等世界主要语言的全球推广进程为汉语传播提供了参考经验。英国文化委员会、塞万提斯学院、法语联盟都有海外推广政策研究机构,每年还会出版专门的语言海外传播研究报告。汉语对外传播必须兼顾民族差别和文化背景差异,根据文化亲疏关系建立语言文化传播层级制度。即扎根汉语原生地区,以儒家文化圈国家(汉字文化圈)作为突破口;立足“一带一路”战略平台(外圈),巩固汉语乃至中国文化“朋友圈”;重视历史基础和现实关联,在英、美、法、德等非官方语言文化区(应用圈)有步骤、分层级地推动汉语传播。(见图3)

1.内圈:以儒家思想为核心的汉字文化圈及扩展

由于语言传统和文化同根性的原因,东亚和东南亚的很多国家和地区,与汉语言文化有着千丝万缕的联系。古代汉语凭借汉唐文明对周边国家产生了深远影响,中国与日本、朝鲜、越南、泰国等国家交往频繁,并最终形成了“汉字文化圈”。汉语言文化对这些东亚国家有着广泛而深远的影响,因而这些国家被统称为汉字文化圈。汉字文化圈同西方基督教文化圈、阿拉伯伊斯兰教文化圈、印度婆罗门教文化圈并称为世界四大文化圈。如今的汉字文化圈由内圈及其扩展圈组成,内圈主要包括与中国具备文化同根性的中国、朝鲜、韩国、日本、越南和蒙古等;它的扩展圈主要包括新加坡、印度尼西亚等以汉语为官方或半官方语言的东南亚国家。汉字文化圈内的国家历史上或直接使用汉字,或在本国语言中大量借用古汉语词汇。这些国家深受汉语和儒家思想影响,并构成了汉语传播的第一层级即文化亲缘性国家。具有亲缘性的国家在语言文化领域“文化折扣”相对较少,因而有利于语言文化的传播。汉语言文化对“汉字文化圈”的影响历经千年而不衰,中国传统文化的伦理根脉,深深植入了日本、朝鲜等东亚国家的思想文化体系。如今东南亚等国家本土文化虽然呈现出多元化特征,但中国传统伦理道德对其影响始终未曾消失。随着中国的和平崛起,“汉字文化圈”国家再度掀起“汉语热”:截至2019年9月,日本共设立了15家孔子学院和2家孔子课堂,全国约有200万人学习汉语,每年都有数万日本学生接受汉语水平考试,492所大学和399所高中将汉字能力列为入学评价标准;⑨自2004年10月设立全球首家孔子学院——首尔孔子学院至今,韩国共设立了23家孔子学院和5家孔子课堂。学习汉语的人数超过100万,现有142所大学全部开设汉语课;2019年9月,平壤外国语大学设立了朝鲜首家和孔子学院总部合作共建的汉语教学机构汉语中心(孔子学院);2013年10月,越南设立了第1所孔子学院——河内大学孔子学院;同样处于汉字文化圈的新加坡,也在政府层面开始倡导“华语运动”,新一代华人使用汉语的现象日益普遍,并设立了1家孔子学院和2家孔子课堂。

2.外圈:以“精神丝绸之路”为依托的“一带一路”沿线国家

早在2100多年前的西汉汉武帝时期,张骞两次出使西域的“凿空之旅”,打开了中国与中亚各国友好交往的大门,他所开辟的连接欧亚的丝绸之路,極大调动了中国与异域的经济、政治和文化互动;东汉时期,班超等人再次出使西域并到达罗马,开启了东西方文明的第一次对话与交融。2013年9月和10月,习近平主席提出了“一带一路”合作倡议。“一带一路”的重要意义不仅在于将陆路交流升级为海陆并举,更重要的是,它着眼于重建东西方文化交融的“精神丝绸之路”。这既是对古代丝绸之路的传承和提升,也为人类文化多样性背景下的语言文化融通提供了实践平台。

中国文化与“一带一路”沿线各国一样,内部包含着丰富多彩的文化形态。随着“一带一路”开放合作的“朋友圈”不断扩大,语言在推进互联互通、文化交融方面的作用日益凸显。国之交在于民相亲,民相亲在于心相通,而民心相通的深层基础在于不同语言文化的彼此理解和相互融合。语言融通必将为实现“一带一路”倡议的贸易畅通、民心相通和文化融合发挥强大的推动作用。从驻在国家和地区看,“一带一路”沿线主要包括东亚的蒙古、东盟10国、西亚北非18国、南亚8国、中亚5国、独联体7国、中东欧16国。截至2018年12月,“一带一路”沿线65个国家中的54个国家设立了153所孔子学院和149个中小学孔子课堂,约占全球孔子学院总数的四分之一。其中东亚的蒙古,东南亚的新加坡、马来西亚、印度尼西亚等,既属于“一带一路”沿线国家,又属于“汉字文化圈”国家,体现了汉语言文化辐射式传播的“同心圆”特征。

3.应用圈:以人类命运共同体为价值理念的最大“同心圆”

自汉唐以来,中国与西方语言文化的交流源远流长。如果说唐朝的遣唐使、宋朝的高丽王朝僧侣来华只是促进了中国与东亚等国的宗教、文化交流的话,那么元、明以后,中国通过丝绸之路、西方传教士等平台或中介,极大推动了东西方以商品贸易为前提的语言文化融通。元朝时意大利商人马可·波罗在其著作《马可·波罗游记》中记述了当时中国的繁华和富足,对后期汉语在欧洲的传播起到了不可忽视的推动作用。明朝时意大利天主教耶稣会传教士利玛窦,把儒家经典研究成果带回欧洲。元明清时期,汉语通过欧洲传教士传到欧洲,“东学西渐”之风蔚然兴起,很多西方人被汉语言文化的魅力深深折服。近代以后,法、美、德、英等西方主要资本主义国家再次兴起了“汉语热”。法国素有“欧洲汉学中心”之称,早在1742年,法国皇家学院就正式讲授汉语;1814年,法兰西学院设立了汉语教学科目,巴黎因此被誉为“西方汉学之都”。从中美文化交流看,1876至1877年,耶鲁大学、哈佛大学相继建立了以汉语为主要研究对象的研究机构。另外,德国1887年在柏林建立了以培养汉语人才为宗旨的东方语言学院。20世纪初,汉堡大学、莱比锡大学和法兰克福大学相续开设了汉学专业。

教育部及国家语言文字工作委员会发布的《中国语言文字事业发展报告(2017)》白皮书指出:截至目前,共有67个国家和地区,通过颁布法令、政令等形式,将汉语教学纳入国民教育体系,汉语应用圈空前扩大。美国很多中小学将汉语作为提升学生多语言能力的首选语种之一,汉语学校、中小学汉语、大学汉语课,成为了美国汉语教学的三支主要力量。英国是欧洲建立孔子学院数量最多的国家之一(30所),已将汉语教学纳入了国民教育体系,中文教育成为英国初中等教育中的重要内容之一。汉语在法国发展势头同样迅猛,目前已设立18所孔子学院。英语、日语、西班牙语在法国的年增长率是2%至4%,而汉语则高达38%,法国因此成为了欧洲第一大汉语水平考试(HSK)考点,有150余所大学、700多所中小学开设了汉语课程。从德国情况看,目前共有19所孔子学院,超过300所德国中小学开设了中文课程,覆盖3万多名学生。此外,西班牙、荷兰把汉语课程列入当地中学的选修课程,并分别设立了8所和2所孔子学院。⑩此外,南非、毛里求斯、坦桑尼亚、喀麦隆、赞比亚等非洲国家都将汉语纳入了本国国民教育体系。泰国、马来西亚等东南亚国家更形成了从学前教育、基础教育、职业教育到高等教育的完整的汉语教学体系。

四、结语

从世界语言文化发展史看,语言文化格局并非一成不变,英语作为全球强势语言的地位并非不可动摇。英国语言学家弗斯说,历史上各种强大的政权创造了世界流行语言。如罗马帝国成就了拉丁语,地理大发现成就了西班牙语和葡萄牙语,大英帝国成就了英语,而随着中国的和平崛起,汉语未来极有可能成为世界性语言。与英语、西班牙语等西方语言推广的文化殖民逻辑不同,汉语对外传播体现了中国倡导的人类命运共同体理念,它的重要意义不仅仅在于为商贸合作提供语言中介,更重要的意义在于促进人类异质文化的包容和认同、东西方文明的跨文化对话。作为人类文化的载体,语言传播延伸了人类命运共同体这个“同心圆”的“半径”。汉语的“同心圆”式传播,吸收借鉴了英语、西班牙语对外推广的有益经验,同时摒弃了西方资本主义国家的殖民扩张逻辑。以孔子学院为文化交流桥梁、以人类命运共同体为价值理念的汉语传播“同心圆”模式,致力于东西方文明对话与人类的共商共建共享,是对西方語言推广“同轴圈”理论的重大超越。

(本文系作者主持的2019年度国家社科基金项目“人类命运共同体视角下的孔子学院跨文化传播研究”的阶段性成果。项目批准号:19BXW081)

「注释」

①[美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,新华出版社2002年版,第47页。

②[法]罗兰·巴特:《神话——大众文化诠释》,上海人民出版社1999年版,第126页。

③王烈琴:《语言霸权与语言濒危及其对汉语国际传播的启示》,《求索》2012年第7期。

④何达倩:《中国英语的社会语言学理据》,《理论月刊》2009年第3期。

⑤张西平、柳若梅:《研究国外语言推广政策 做好汉语的对外传播》,《语言文字应用》2006年第1期。

⑥陆经生、陈旦娜:《语言测试与语言传播——以西班牙语全球传播战略为例》,《外语教学与研究》2016年第5期。

⑦同⑥。

⑧王建勤:《“一带一路”与汉语传播:历史思考、现实机遇与战略规划》,《语言战略研究》2016年第2期。

⑨王蕾:《从吸收到热捧,日本人无法割舍的汉字情结》,《海外华文教育动态》2016年第4期。

⑩李德俊:《论汉语国际传播与中国文化软实力的构建》,《理论月刊》2015年第5期。