养殖密度对黑水虻生长及体成分的影响

2020-11-09窦永芳徐歆歆

窦永芳 吉 红 徐歆歆

1.西北农林科技大学动物科技学院,陕西杨凌712100;2.青海畜牧兽医职业技术学院,西宁812100

黑水虻(Hermetia illucensL.)又名亮斑扁角水虻,属双翅目水虻科昆虫,原产于南美洲的热带草原,现广泛分布于45°N 40°S 的热带和暖温带区域。黑水虻幼虫营腐生性,取食范围广,繁殖力强,能够迅速将餐厨垃圾、动物粪便等有机废弃物转化为自身的生物量,是一种重要的资源性环保昆虫。目前,黑水虻在动物蛋白源开发和有机废物处理方面已经得到公认[1]。而随着黑水虻人工养殖技术的不断提高,工厂化养殖已成为一种普遍模式,为提高幼虫单位面积的产量,有人选择盲目增加养殖密度。过高的养殖密度会使黑水虻产生应激胁迫,出现生长减缓、饲料利用率降低、病害增多等系列问题。所以,选择合适的养殖密度对于提高黑水虻养殖的经济效益具有重要意义。国外研究表明,黑水虻幼虫密度和喂食速度对其生物转化有着重要影响,而国内这方面的研究很少。因此,本试验通过探究不同养殖密度下黑水虻的生长状况及体成分变化,旨在弄清黑水虻大规模处理餐厨垃圾时的合理密度,以便为其选育和工厂化生产提供理论依据和技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

取新鲜合格的黑水虻卵,置于环境温度为28~30 ℃、相对湿度为70%~80%的孵化装置,孵化3~5 d,准备一批幼虫。幼虫饲养盒(小号规格为280 mm×190 mm×80 mm、大号规格为370 mm×250 mm×110 mm)、养殖架由安康水产试验示范站提供。试验用的麦麸(粒径为150 μm)和大米均购于陕西省安康市周边地区;麦麸含水量12.65%、粗蛋白18.56%,投喂前按1∶1 比例将风干麦麸和水混合拌匀;生米经煮熟后晾凉使用,含水量66.76%,粗蛋白7.6%,投喂前确保食料要新鲜安全。试验地点为陕西省安康市西北农林科技大学水产试验示范站有机废弃物循环利用实验室,试验时间2018年8-9月。

1.2 试验分组与设计

用沙网筛选出虫龄整齐、规格相近的幼虫若干只,然后挑选健康活跃、规格均一的7日龄幼虫(初始重8.26 mg、体长5.48 cm、体宽0.2 cm)22 500只,随机分配到尺寸统一的15 个小号饲养盒(下径280 mm×190 mm×80 mm,上经350 mm×250 mm×80 mm)中,为防止幼虫逃跑,每个小号盒子外套一个大号饲养盒(规格为370 mm×250 mm×110 mm)。试验共设5 个养殖密度组,分别是D500、D1000、D1500、D2000、D2500 组,初始放虫依次为500、1 000、1 500、2 000、2 500 只,每个密度组设3 个重复。试验正式开始前,所有幼虫饥饿24 h。正式试验第1天,每盒加入200 g 潮麦麸(风干麦麸与水的比例1∶1),作为幼虫的过度食物、添加物载体和活动及隐蔽的场所;第2 天起每天上午10:00 按各密度组幼虫数等比例饱食投喂米饭,后期随虫体长大、摄食变化灵活增减并记录投喂量。试验过程中,严格放置食料到常温冷却状态,每个饲养盒保持同温同湿同光照状态;每3 d 测定1 次幼虫体重、体长、体宽并记录数据;同时掌握幼虫的生长发育状态、活动及死亡情况;保持养殖室温28~30 ℃,湿度60%~70%,饲养盒上方用沙网盖住,以防家蝇产卵。当D500 组出现化蛹时停止加料,静置48 h 后结束试验[2]。随后,分离所有幼虫蛹虫并马上保存在-20 ℃冰箱待用,收集残渣烘干。

1.3 数据采集与成分测定

试验结束后,采集所有的幼虫、蛹虫分别计数、称重,并计算成活率、化蛹率、增重率、特定生长率等指标。然后,分批次将幼虫、蛹虫在103 ℃烘箱中烘干2 h,烘掉虫体大量水分,再调制65 ℃烘干4 h,烘干过程中多次翻动以保均匀受热、烘干彻底[3]。最后将烘干样品粉碎后用塑封袋分类包装,置于4 ℃冰箱冷藏备用。

用制备好的样本,及时检测试验原料及虫体样品的水分、粗蛋白、粗脂肪和灰分等常规成分组成。具体参考标准:水分采用105 ℃常压干燥恒重法(GB/T 6435-1986),粗蛋白质采用凯氏定氮法(GB/T 6432-1994),粗脂肪采用索氏抽提法(GB/T 6433-2006),灰分采用550 ℃灼烧法(GB/T 6438-1992)。

1.4 数据统计分析

本试验结果均采用“平均数±标准差(mean ±SD)”表示,用SPSS 22.0 软件对试验数据进行单因素方差分析(One-way ANOVA),若存在差异显著进一步做Duncan's 多重比较来确定检验组间差异显著性;若差异显著(P<0.05)或差异极显著(P<0.01),则在同行数据做相应肩标区别。所有图表均采用Microsoft Excel 软件绘制。

表1 养殖密度对黑水虻生长性能的影响

2 结果与分析

2.1 养殖密度对黑水虻生长性能的影响

养殖密度对黑水虻生长性能的影响见表1。试验期5 个密度组间特定生长率无显著差异(P>0.05)。虫体增重率D1500 组及D2000 组显著大于D500、D1000 组(P<0.05),D2500 组与其他各组间无显著差异(P>0.05)。成活率D1500 组、D2000 组和D2500组显著高于D1000 组(P<0.05),D1000 组显著高于D500 组(P<0.05)。化蛹率D1000 组、D1500 组、D2000 组和D2500 组显著高于D500 组(P<0.05)。料重比随密度增加呈下降趋势,D500 组显著高于D1500 组、D2000 组和D2500 组(P<0.05),D1000 组显著高于D2500 组(P<0.05),而D1500 组、D2000组和D2500 组间差异不显著(P>0.05)。单产量随密度增加稳呈上升趋势,且各组间差异显著(P<0.05)。从基础生长数据来看,前期D2000 组和D2500 组的黑水虻幼虫生长较快,后期D2500 组幼虫生长变慢。

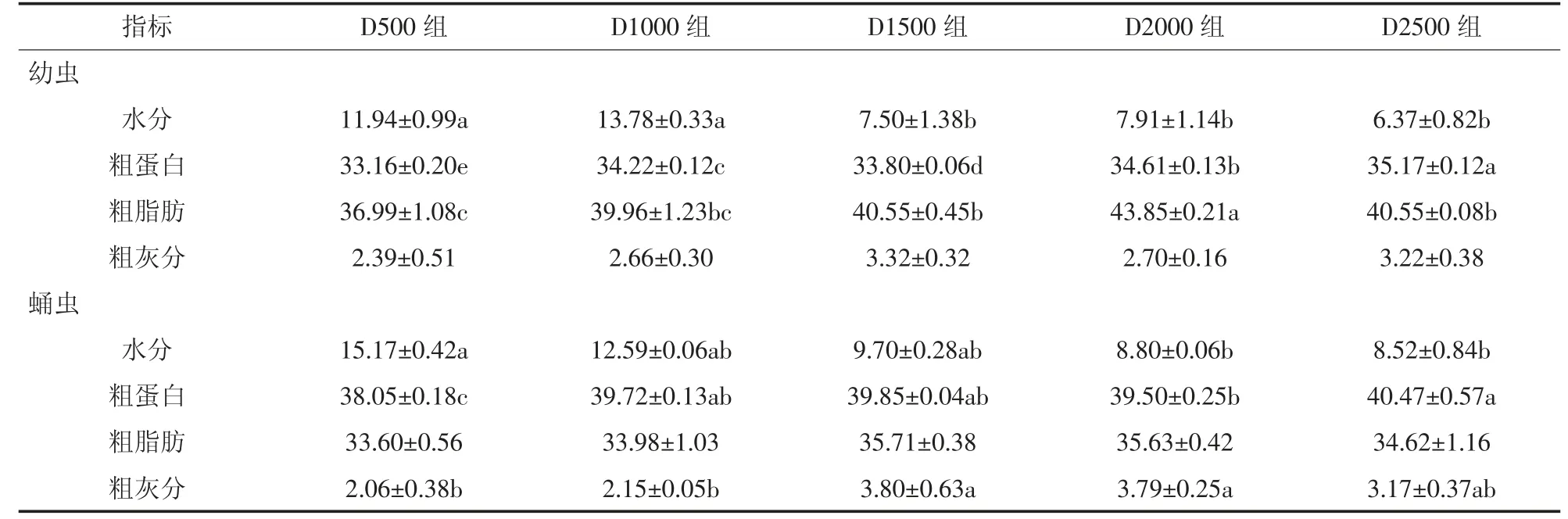

表2 养殖密度对黑水虻常规成分的影响(%,干重)

2.2 养殖密度对黑水虻体成分的影响

养殖密度对黑水虻体成分的影响见表2。黑水虻幼虫各组间虫体蛋白含量差异显著(P<0.05),且随密度增加呈上升趋势;体脂肪含量D2000 组显著高于其他组(P<0.05),D1500 组及D2500 组显著高于D500 组(P<0.05),D1000 组与D500 组、D1500组及D2500 组间无显著差异(P>0.05);各组间粗灰分含量无显著差异(P>0.05)。蛹虫体蛋白D2500 组显著高于D2000 组(P<0.05),D1000 组、D1500 组和D2000 组及D2500 组间无显著差异(P>0.05),D500组显著低于其他组(P<0.05);体脂肪各组间无显著差异(P>0.05);粗灰分D2500 组与其他各组间无显著差异(P>0.05),而D1500 组和D2000 组的显著高于D500 组和D1000 组(P<0.05)。对各组幼虫、蛹虫纵向比较发现,化蛹期虫体蛋白含量显著升高(P<0.05),粗脂肪含量显著下降(P<0.05),水分含量随虫龄增加稍有增加。

3 讨 论

3.1 养殖密度对黑水虻生长性能的影响

各类养殖密度试验结果表明,合理的养殖密度能获得最大的经济效益。养殖密度过低或过高,都不利于养殖对象的生长发育。在本研究中,5 个密度组转化率和单产量随密度增加呈上升趋势,且各组间存在显著差异(P<0.05)。由此说明,黑水虻喜营群居生活、其对餐厨垃圾转化率较高[4]。从虫体末重、虫体增重率和特定生长率3 项指标能够看出:随虫体长大,D2500 组在后期出现了拥挤效应;但这并未影响黑水虻的成活率和化蛹率。D500 组的各项指标都较差,很显然0.13 只/cm3的超低密度反而不利于黑水虻幼虫生长发育;D1000 组虫体末重、虫体增重率、特定生长率、成活率、单产量、转化率等指标都偏低,该密度(0.25 只/cm3)也不适合黑水虻幼虫生产;喻国辉等[5]发现这还可能与投喂饲料量少、投喂食料类型、养殖湿度低有关。研究发现,黑水虻养殖密度还取决于转化对象,当转化牛粪时较为合理的密度为0.25 只/ cm3,这与牛粪中粗纤维含量高、生物转化率低有关[6]。由本试验基础数据可知,D2000组(0.51 只/cm3)和D2500 组(0.64 只/cm3)更适合于19日龄前幼虫养殖,D1500 组(0.38 只/cm3)较适合于19日龄后大龄幼虫及蛹虫的养殖。通过对生长数据相关性分析发现,密度与体重、体长、体宽均不相关。所以整体来讲,D2000 组(0.51 只/cm3)适合于小规模选育;D2500 组(0.64 只/cm3)适合于幼虫在餐厨垃圾中的工厂化生产。

3.2 养殖密度对黑水虻体成分的影响

养殖密度对动物的生长发育和体成分的影响机制是较为复杂的;目前有关黑水虻营养指标和养殖密度关系的研究报道也较少。有学者认为,养殖密度对黑水虻生产性能产生影响的同时,也改变了营养物质和能量在体内的积累过程。本研究主要采用餐厨垃圾米饭饲养黑水虻幼虫,试验中检测得到虫体粗蛋白含量33.16%~40.47%,粗脂肪含量33.60%~40.55%,这与胡俊茹等[3]的研究结果一致。Zhu 等[7]用豆渣(粗蛋白22.3%,粗脂肪9.2%)饲喂黑水虻幼虫,经测幼虫粗蛋白含量52.3%、粗脂肪含量22.6%。何钊等[8]用鸡粪(粗蛋白15.0%~31.7%、粗脂肪2.34%~5.13%)饲喂黑水虻幼虫,发现幼虫粗蛋白含量为46.9%、脂肪含量为5.1%。由此可知,采食不同有机废弃物对黑水虻生长及体组成有着显著影响[9]。而本研究中,随着养殖密度的适度增加,虫体干物质、粗蛋白和粗脂肪的含量呈逐渐升高的趋势,而且单产量和食料转化率也呈现增加趋势;可能是虫体代谢产热使所处环境温度升高、促进了机体对营养物质的转化和积累;这一研究结果与前人在鱼类等动物上的研究结果基本一致。试验中,虫体粗蛋白、粗脂肪含量在D2500 组有所下降,可能是幼虫在后期生长中出现空间胁迫造成的,高密度造成了虫体内大量的能量消耗,进而需要分解体脂肪用以产能抵抗外界刺激[10]。研究表明,利用牛粪饲喂黑水虻幼虫时,粗蛋白和粗脂肪在适宜的低密度(0.25 只/cm3)下富集都较好,而高密度下粗脂肪含量会受影响[6],这说明黑水虻在同密度条件下对废弃物营养素转化和富集还取决于食料特点[3]。纵向比较幼虫和蛹虫的营养成分发现,随着虫体日龄的增加,虫体内水分、粗蛋白、粗灰分都得到不同程度的富集,但粗脂肪含量却在下降,这可能与虫体受环境胁迫和后期采食下降有关系。

4 结 论

养殖密度对黑水虻生产性能产生影响的同时,也影响着虫体内营养物质的积累。养殖食料的特点决定着黑水虻幼虫合适的养殖密度。从试验中5 个密度组的虫体发育情况和营养物质转化来看,密度太小不利于幼虫发育和生物转化,密度较大时黑水虻在后期会出现空间胁迫而导致生长受阻。通过5个密度组的养殖结果得出:试验条件下,D2000 组(0.51 只/cm3)和D2500 组(0.64 只/cm3)更适合于19日龄前幼虫养殖,D1500 组(0.38 只/cm3)较适合于19日龄后大龄幼虫及蛹虫的养殖。在工厂化生产中,D2000 组(0.51 只/cm3)密度适合于小规模选育;D2500 组(0.64 只/cm3)及以上适合于幼虫在餐厨垃圾中的工厂化生产。