乔治亚·奥基弗摩天大楼的图像隐喻

2020-11-08刘江宁LiuJiangning

刘江宁/Liu Jiangning

乔治亚·奥基弗所处的正是美国飞速发展的黄金年代,纽约逐渐取代巴黎,成为世界艺术的焦点。19世纪中叶,美国建筑师詹尼根据法国埃菲尔铁塔的建造经验和桥梁钢筋结构,开始构思现代美国摩天大楼钢铁骨架设计。此后,加上电梯的创新发明,一座座高楼如雨后春笋一般拔地而起,美国纽约成为世界上最繁华的都市,形成任何欧洲城市都从未有过的独特风景。当年奥基弗和史蒂格列兹结婚之后所居住的榭尔登饭店就是纽约的摩天大楼之中的一座,夜晚时分从几十层的窗户向下望去,是灯火辉煌、熙来攘往、秩序井然的城市全景。因此,1925年至1930年间,奥基弗将视野转向城市。

一、划破平静的锐利线条

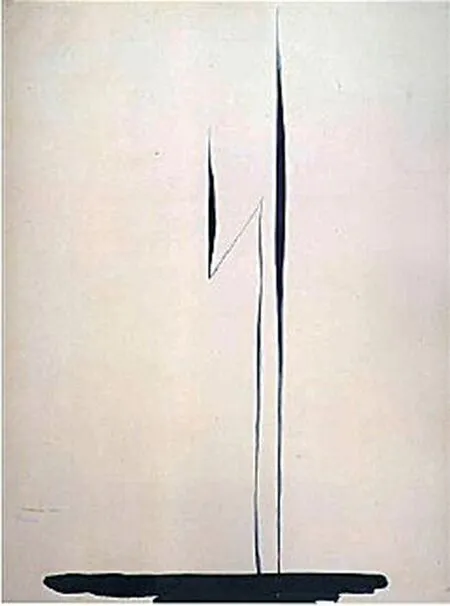

《蓝色线条》(图1)是奥基弗第一幅关于纽约的画作。1916年春天,奥基弗第三次来到纽约。由于卧病在床,加上母亲的离世,城市的复杂和熙熙攘攘的人流让她倍感无力,于是她将窗外的两栋高楼抽象成为这幅充满东方艺术空寂美和纯净感的作品。

图1 乔治亚·奥基弗 蓝色线条 纸面水彩 63.5×48.3cm 1916年 美国纽约 大都会艺术博物馆藏

格式塔心理学家认为形式与情感通过力实现互生关系。画面的主体——两条纤细且灵动的线。其中一根垂直线是因点被某外力径直推向上方,呈现无限延伸感探向未知,平滑优雅,给人以稳定感;另一根则是反复上升又下降的复杂折线。“折线是由于两股力量在发生冲突后作用停止时形成的形式,区别折线全靠角度的大小,锐角是最带紧张感的角,能将艺术创作的过程翻译成形象的图形——想象力的敏锐性和极度的主动性。”[1]因此这条带锐角的折线,正是她正反两方面的情绪所导致的交替冲击的两股力引起的:一是因城市生活的艰辛与纷扰而产生的担忧与犹豫,加上亲人离世,起伏的节奏带着一种疼痛感;二是她从马林画的伍尔沃斯大楼中看到城市实体背后隐藏的生命活力,对纽约印象有所改观,从而形成的对未来充满憧憬的悸动。

线形如植物枝芽般由细到粗的变化,是由稳定或紧张的一端走向舒缓或未知的远方的心理直觉的逐一外化。笔迹学家郑日昌认为“人的书写动作依靠的是主动触觉完成的,主动触觉是手部运动产生的动觉和手指握笔产生的肤觉的混合感觉”[2]。手的主动触觉受无意识自动化支配是主体心灵深处的情感、性格的无意识显现,因此线形的特征也是作者的情感隐喻,从其中我们也可以真切地感受到奥基弗用线条划开纸面时,平静又激动、踌躇又坚定的矛盾心理状态。同时这种锐利的线条给我们带来的视觉感受,如同被刀划开纸面后的痕迹,产生纵深的延伸,创造出一种神秘的幻觉和深度。因此,用线条划开纸面的举动,喻示着她决定突破当下默默无闻的平静生活,去勇敢地探索永无尽头的未知领域。这似乎预示了奥基弗即将与过去的教师生涯告别。这幅作品于1916年在291画廊展出,次年史蒂格列兹又为她举办了第一次个展,奥基弗正式进入纽约艺术圈,确立了艺术家身份。

二、伸向苍穹的高楼

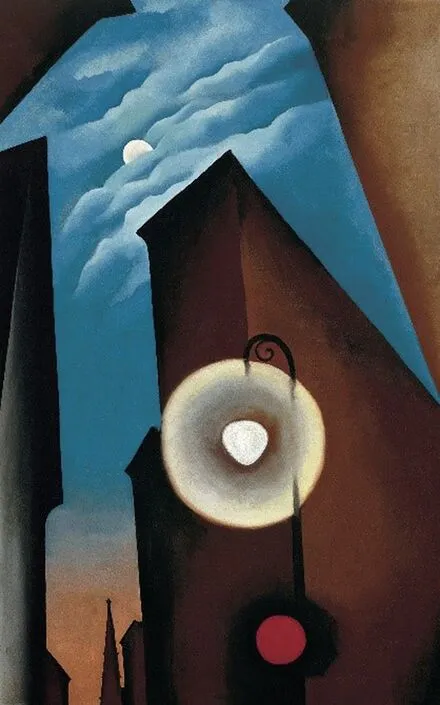

自20世纪20年代起,奥基弗在丈夫史蒂格列兹身边耳濡目染,开始借助摄影透视转变对城市的观察视角,画面中经常出现极度仰视的高楼,例如《城市之夜》(图2)、《月下的纽约街道》(图3)等。这种透视聚集的手法让建筑物产生纪念碑般的庄重感,也为画面带来了戏剧化的效果,给观者以强烈的视觉冲击。

图2 乔治亚·奥基弗 城市之夜 布面油画 121.9×76.2cm 1926年 美国芝加哥 芝加哥美术学院藏

奥基弗将自己放在较低的位置,在通过城市峡谷的间隙空间观看宽广天空的体验中找到与人体感觉的类似之处。加上当时的建筑物因外形与男性生殖器相似而成为某种力量和隐喻的象征,其作品表现出的被高耸的建筑穿入狭窄空间形成的膨胀挤压之感,常被解读为来自女性的性爱体验;而被楼群画出了边界的空洞深渊——苍穹,则代表了生育与繁殖的神秘循环,来自奥基弗对受孕的渴望。

在“男尊女卑”的性别关系中,女性不具有描述自身欲望的权利。而奥基弗的作品中包含着以她的个人经验为基点的价值取向。她用现代女性的绘画表现方式,从女性的视角进行自我表达,捍卫女性在两性生活中的合法地位。以往的女艺术家在工作方面也始终被男性制定的评价标准规范着。史蒂格列兹就曾否定过奥基弗选择摩天大楼的创作构想,让她把纽约题材留给男人。因此奥基弗开始画纽约很关键的动机就是为了揭示女性所处的被支配地位,表达对自己女性身份产生的质疑。

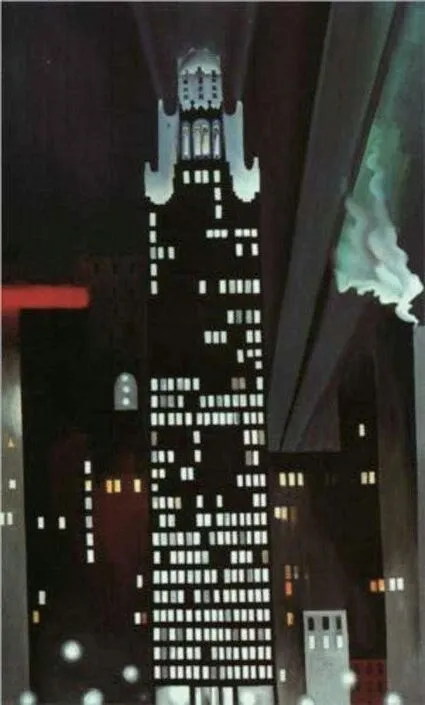

例如在奥基弗1927年的作品《辐射大楼》(图4)中,主体建筑在月光、霓虹灯、夜射灯等多重光源的衬托下给人以庄严崇高的视觉感受,建筑顶部被塑造成搭配着放射形光芒的皇冠造型暗示了“男人是主体,是绝对,而女人是他者”的“命运”。辐射大楼左侧楼房顶端的红色霓虹灯原本是权威学术期刊《科学美国人》的招牌,在画面中却被奥基弗改成了“阿尔弗雷德·史蒂格列兹”,替换的目的之一是为了肯定史蒂格列兹所拍摄的大量城市照片在纽约文化中的地位。与此同时,仰视的角度让他们之间不平等的权利关系一览无余。而深红色也让这块标志流露出恶魔般的气质,仿佛在向我们控诉史蒂格列兹对自己的压制。这种文字介入的隐喻方式,是对男性话语权无声的反抗,为作品增加了多个二级所指,让画面意图更加清晰。

三、闪耀的星光

通过对摄影语言的借鉴,奥基弗纽约风景画中的光线表现具有多样性。在她1926年的作品《有太阳光点的榭尔登》(图5)中,城市的高楼成了背景,炫目的阳光从摩天大楼的后方照射而来,产生出的只有在逆光摄影照片中才有的眩光和光斑点成为主角。光线从平面化处理的波浪形云层中散落,笼罩着象征男性繁殖能力的摩天大楼,营造出崇高而升腾的氛围。最近的阴暗处闪耀着金色光斑。在她的另一幅作品《月下的纽约街道》(图3)中,路灯的光芒竟形成了向心式发光的光环形状,与现实正好相反;而离观者最近的画面下方形成了一个红色的光斑。若仔细观察,不难发现还有《城市之夜》(图2)、《辐射大楼》(图4)等作品都出现了光斑状的小亮点。

图3 乔治亚·奥基弗 月下的纽约街道 布面油画 121.9×76.2cm 1925年 西班牙马德里 提森-博内米撒艺术博物馆藏

图5 乔治亚·奥基弗 有太阳光点的榭尔登 布面油画123.2×76.8cm 1926 年 美国芝加哥 芝加哥美术协会藏

奥基弗性格孤僻,不擅与人交往,导致她更需要从绘画中寻找一个情感的出口,因此她将自己的情感体验与画中的圆形光斑点进行同构与转换。而她选择光斑作为同构的对象,可能来自她从小对光线产生的兴趣。奥基弗在美国威斯康星州阳光草原的朝霞与日落中长大。她在晚年回忆道:“我的第一缕记忆是闪烁的阳光,到处都是光……一切对我来说都是全新的——闪烁的阳光、枕头和百纳被。”①而在城市的生活即使是阳光普照,奥基弗仍常感觉身处阴暗角落,更不必说在寂寞的黑夜中。因此,在夜景描绘中她选择了形象相似的萤光作为光斑这个隐喻载体的替代品。在作品《辐射大楼》(图4)中,出现了光斑在地面如萤火虫般闪烁跳跃的画面。萤火虫在中西方文化中都具有十分丰富的内涵。一是因为萤火虫自身发光,是“带灯照人”的使者;二是因为萤火虫“腐草为萤”的繁殖方式代表旧事物腐朽消亡而产生新事物,传达“变化”的含义;三是因为萤于秋天成虫,且常出现在荒草之中,故经常给人萧瑟、冷清、孤寂之感,代表惆怅沉闷的情绪。

图4 乔治亚·奥基弗 辐射大楼 布面油画 121.9×76.2 cm 1927年 美国纳什维尔 菲斯科大学藏

奥基弗自喻为萤,首先是出于对美好乡间生活的怀念;其次隐喻她虽力量甚微,但凭借自身的坚韧和与强大的社会机制对抗所付出的努力,她化身为一只透明的眼睛,与城市、日月星辰进行对望——当光明不能带来希望,城市夜空的星光带去的或许就是绝望中的希望。她选择制造人群缺席的空洞街道这种刻意而为的极端形式,加上令人目眩的光线,使城市对个体的忽视和抑制在外界的浮华映衬下更显深刻。这种形式,也是被压抑着的异乡人对城市冷漠生活无声的控诉。奥基弗在黑暗中孑然一身,渴望寻求心灵苦难的支撑力量。萤火熄灭、星光亮起的明暗交迭间,也是希望与绝望之间的明与灭。

四、祭奠的花朵

花卉是女性艺术家最热衷表现的元素符号。在奥基弗的花卉画中,她摒弃了传统静物花卉的画法,在构图和用色上都有所创新。其中1932年的作品《曼哈顿——城市景观与玫瑰》(图6)更是突破性地将花朵和摩天楼进行了不合逻辑的物体并置与重组。

图6 乔治亚·奥基弗 曼哈顿——城市景观与玫瑰 布面油画尺寸未知 1932年 收藏地未知

在这幅画作中,奥基弗将象征男性气质的工业建筑与象征女性气质的自然景观做了明显的区分,是在暗示男女与生俱来的生理性别差异,却又将两者结合在同一画面上,以表明男女性别身份的平等性——女性不是依附男性而存在的个体,女性艺术家的作品也不是存在于艺术史之外的点缀。她用“放大”的手法将花卉从现实中抽离再现于画面之上,希望通过改变传统观看方式唤起社会对女性的关注。她不再回避女性特质,选择蓝粉色的柔和色调,是在表露自己对女性体验的渴望。画面中的平面几何形轮廓尖锐交错分割,所有形状都不完整,建筑物倾斜产生的动感、透视上不统一的灭点让画面充满了破碎感,暗示了她对男性社会壁垒的突破。

人们总是对花朵寄托了无限的情怀,而花朵韶华易逝的特性也让人联想到生活中的许多悲情。拼贴画般的花朵孤立地从已然破碎的男权象征物——摩天楼的边缘延伸出来,为她和史蒂格列兹之间走向死亡的爱情而祭奠,暗藏了她在婚姻中所受的创伤。

五、结语

奥基弗忠于女性特有的直觉和思想,将人体感觉与相似的景物进行同构,将精神因素赋予象征性元素之上,使其成为各种心理内涵的隐喻。简洁率真的线条随心而动,伸向苍穹的摩天楼昭示着她在受控与掌控之间的挣扎。萤光是她的情感寄托,在熠熠星光的黑暗中摸索希望的棱角;高楼解体后绽放出的玫瑰,是在经历了丈夫的背叛后,一脉香魂应归何处的思考。正是这些隐喻载体与时代环境中人类心理现实的完美融合,唤起了人们对其作品中女性意识和各种象征隐喻的关注,进而实现对其艺术本体的深入探讨。

注释:

①My first memory is of the brightness of light — light all around……This was all new to me—the brightness of light and pillows and a quilt out beyond.—Georgia O’Keeffe,Georgia O’Keeffe, New York, Viking Press, 1976.