浮世之美与理想之境:记“异域同绘——中国美术馆藏日本浮世绘和清代木版年画精品展”

2020-11-08LiuYing

刘 莹/Liu Ying

编者按:中国清代木版年画和日本浮世绘是中日两国民族艺术的瑰宝。二者同源于明代书籍版画,有着深厚的历史渊源和相近的制作工艺;同时,由于社会功能、艺术传统的不同而各具艺术风格与民族特色,在17至19世纪的东方世界里大放异彩、相映成趣。此次“异域同绘”展甄选中国美术馆藏清代木版年画和日本浮世绘共计一百余件,从渊源、技术、发行及风格等方面展示两种艺术形式之间的异与同,进而探究两者所反映的不同的审美趣味、心理诉求与民族精神。

展览链接:

异域同绘——中国美术馆藏日本浮世绘和清代木版年画精品展

主办单位:中国美术馆

展览时间:2020年8月5日—10月15日

展览地点:中国美术馆19、20、21展厅

经过半年多的筹划,作为文化和旅游部2020年全国美术馆馆藏精品展出季项目的“异域同绘——中国美术馆藏日本浮世绘和清代木版年画精品展”已于2020年8月5日在中国美术馆五层展厅拉开帷幕,同时这也是中国美术馆“典藏活化”系列展项之一。该展览缘起于2004年著名版画家李平凡先生将个人收藏的137幅浮世绘版画作品捐赠与中国美术馆,填补了馆藏空白,然而这批作品近十年以来鲜有机会集体亮相。2020年初尚在疫情期间,馆里决定将浮世绘作品展作为全国美术馆藏品展出季的申报项目,并在综合考虑后确定了以“异域同绘”定名,与馆藏清代木版年画联合展示的策展方向。

浮世绘是流行于日本江户时代的大众美术,以版画形式为主,在17世纪中叶至19世纪末二百余年的发展史中经历了早期萌芽、中期兴盛、晚期衰退变异等三个时期,对日本美术、文化产生了深远影响,成为最具代表性的日本美术样式。中国的木版年画与浮世绘不仅有着近乎相似的发展进程、技术方法及艺术属性,并且两种艺术之间有着深厚的渊源。首先,从根源上讲两者都得益于明代书籍版画的兴盛和雕版印刷技术的成熟,脱离书籍的单幅装饰版画成为具有独立审美的艺术形式。其次,清代康乾时期采用“仿泰西笔法”的“姑苏版”木版年画通过海上贸易东渡日本长崎,成为日本画师学习版画技术和明暗透视等西洋技法的范本,对浮世绘的表现手法和技术运用产生重要影响。再者,姑苏版画除大量流入日本外,还作为墙面装饰壁纸流行于18世纪的欧洲宫廷、城堡及庄园,成为“中国趣味”的组成部分;而浮世绘版画则在19世纪后半叶流入法国,对印象派画家产生启发,促进了印象派画风的发展,并直接影响到后期印象派的画风和样式,可以说中国木版年画和日本浮世绘版画所呈现出的东方审美趣味通过不同的方式和渠道对西方艺术世界产生了一定影响。

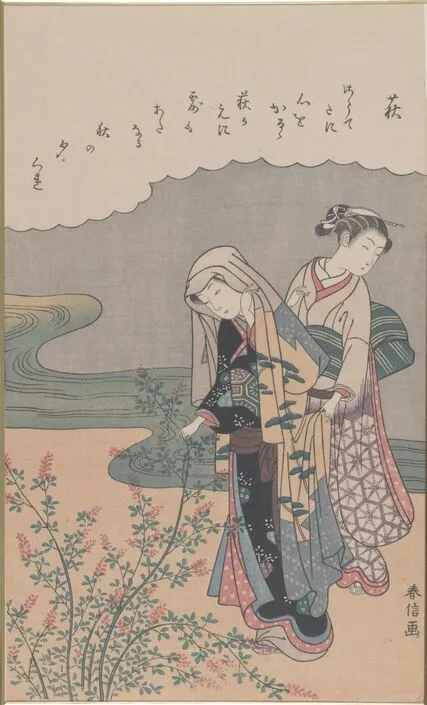

茹 铃木春信 纸本 31×18cm 18世纪后期 中国美术馆藏

佃岛雨晴 小林清亲 纸本 20.5×31.5cm 1880年 中国美术馆藏

基于上述认识,将浮世绘与木版年画共同展出并加以比较不仅具有合理性,更兼有可观性和趣味性。展览分为“同源与流变”“形象与风格”“技艺与受众”“生产与发行”等四个板块,通过一系列的比对观照,意在呈现两种艺术之间的共性与个性,并进一步探讨两者所反映出的不同审美样式和文化心理。

开篇“同源与流变”板块,重在厘清两种艺术之间的渊源关系。江户时期,带有插图的明代刻本和各类画谱输入日本,促进了日本木版插图的繁荣;清代画家沈铨、宋紫岩等先后赴日本作画授徒,拥趸众多,形成“南蘋派”,间接影响了浮世绘画坛的艺术创作。此处展示了四幅明代书籍版画作品(复制品),以及明代仕女画代表画家周臣的《抚琴仕女图》和清代画家沈铨的《松鹿图》。由于历史原因,前文叙及的与浮世绘关系密切的姑苏版年画因在国内罕有收藏,故以文献形式予以阐明。

“形象与风格”板块是整个展览的重点。浮世绘与木版年画同为大众艺术,都以百科全书式的内容涵盖市民生活的方方面面,题材上有不少相似之处。此板块以浮世绘版画中最典型的美人、戏剧、风景三种题材为例,与木版年画中的相关形象进行关联,产生一些有趣的对比。如浮世绘中的女性形象多以艺妓舞女为原型,注重对人物服饰和姿态的刻画,鸟居清长笔下的“清长美人”体形修长,姿态婀娜;喜多川歌麿开创的“大首绘”美人画侧重表现女性的肌肤美感和心理情感。木版年画中的女性形象则多为官宦女子,其形象姿态往往端庄贤淑,面容娴静,少有夸张的动作或表情,还有一部分农家女的形象,较为俏皮活泼,两者都是中国传统道德观念中女性形象的典范,此外年画中的女性身边还经常伴有童子,并利用各种器物谐音构成具有祥瑞意义的画面。再比如同样是戏剧题材,两者亦存在差异性:伴随日本歌舞伎艺术的快速发展而兴起的浮世绘中的“役者绘”描绘的是演员个人肖像,而随着清代戏曲文化的大繁荣而广受欢迎的“戏出年画”表现的则是描摹于戏台上的精彩故事情节,而并非对演员本身的关注。风景画是继美人画和役者绘之后出现的浮世绘新题材,以“画狂人”葛饰北斋和“乡愁”画家歌川广重的作品最负盛名,他们的作品中所呈现的日本传统线条、色彩和情绪使浮世绘晚期在风景画方面光芒四射,并被法国后印象派画家关注和借鉴;木版年画中的风景题材较少,画中的楼阁、山水、村舍、树木等景致一般作为衬托地点、时节、环境等因素的背景,并且受到中国传统山水画的浸染,注重远近层次和诗意表达。此板块作为展览的核心部分,作品占比最大,囊括了鸟居清长、铃木春信、喜多川歌麿、东洲斋写乐、葛饰北斋、歌川广重等“浮世绘六大家”的作品;木版年画则精选天津杨柳青、苏州桃花坞、山东平度、陕西凤翔等产地的相关题材佳作。通过这两种艺术形象的对比,反映出两者不同的美学思维和文化内涵。浮世绘版画注重对个体的表现,构图上大胆切割画面营造视觉上的冲击力,是日本民族强烈生命意识在艺术中的体现;木版年画的形象虽取材自民间万象却经过了美化和加工,呈现出的是理想主义的图像,构图追求饱满均衡,是中华民族崇尚圆满的心理映现。

连生贵子 苏州桃花坞 纸本 54×30cm 清代 中国美术馆藏

女十忙 陕西凤翔 纸本 35×26cm×2 清代版 中国美术馆藏

唱堂会(年画稿) 北京 纸本 33×44.5cm 清代 中国美术馆藏

“技艺与受众”板块展示了浮世绘和木版年画在刻印制作方面的技艺特点。浮世绘的技术演变经历了套版由简到繁的墨摺绘、丹绘、红摺绘、锦绘等形式,以及云母摺、羽化摺、无线摺等特殊拓印技法,分别以相关作品加以呈现;木版年画则除了杨柳青等个别产地采用印绘结合的方式,大部分产地均选择了更快更省力的木版多色套印方式。透过作品可见,浮世绘版画极度追求技术上的精益求精,套色精准规范,画面效果极为精致;而木版年画主要供应乡村,且需求量巨大,在制作过程中为降低成本并不过度追求工艺上的精细,却在题材广度、体裁种类和使用功能等方面更加多样化,受众更加广泛。

“生产与发行”聚焦浮世绘与木版年画的出版环节,两者均是由民间组织生产和发行,但浮世绘的生产体制更为严密,出版商在主题策划、画师培养及合作等方面起到重要作用,作品上留有画师名字以及出版人名字或出版商号印鉴;而木版年画的生产一般以家族为单位,采用前店后坊的经营模式,一些从业悠久的老字号画店在长期的发展中形成了固定的题材和风格,年画作品中鲜有画师留名,而是仅印有出品画店的字号,代表其对作品的所属权与发行权,如天津的“齐健隆”和“戴廉增”、苏州桃花坞的“王荣兴”、福建漳州的“颜锦华”等。

庄稼忙 天津杨柳青 纸本 58×102cm 清道光 中国美术馆藏

展览通过上述四个板块的构设,表达山川异域、艺术同绘的思路,共展出浮世绘版画75件,木版年画61件。将两种艺术图像放在一起,必然会令观者产生比较与思考,这是个有趣的过程。“浮世”一词蕴含着入世行乐、人生如过眼云烟之意,浮世绘作为日本市民艺术,“它的诞生和流行彻底结束了宗教美术的主导地位,世俗美术成为社会的主流。美术由表现神佛转向描绘人类自身。同时,它的诞生也冲破了美术为权贵、统治阶级所垄断的陈规,走向了市民大众”[1]。同时,浮世绘版画作为一种面向市场的艺术商品,这种“非纯艺术性”的属性与中国木版年画一致,两者的受众群体都是普通市民和劳动者,必须从形式和内容上迎合大众需求。然而,在浮世绘中“依然可见日本文化性格中的含蓄特征,或者说是回避一览无余的心理习惯。正如禅宗的影响那样,总是留下某些空间或未尽之处,让受众在观赏的同时参加到创造中来,进而完成作品的真正意义”[2]。在这一点上,木版年画与之有着显著区别。年画的主要用途便是新年岁时装饰门窗或粉壁以点缀节景,正所谓“赚得儿童喜,能生蓬荜辉”,故此在内容上追求祈福纳祥,常常将求子求福、加官进禄、国泰家安等心之所愿、梦之所想不遗余力地表现在画面上,具有强烈的功利色彩,是在图像上自我建造的理想之境。这是两者在艺术气质和文化心理上的最大差别。

此次展览在展陈设计上也颇为用心,中厅利用仿木雕版的形式呈现出展览的主题形象,东、西展厅分别运用中式园林与日式和屋两种典型元素进行意象搭建,营造出两种不同的氛围和意境,与作品达成形式上的呼应,也为观众提供了合理的现场体验感。最后值得一提的是,此次展览作品除了李平凡先生的捐赠,年画作品则大部分来自王树村、邵宇等先生的征集或捐赠,在此向他们的义举致以敬意!