燃气内燃机三联供系统热电模式变工况运行特性实验研究

2020-11-05李家豪郭春梅刘东浩

李家豪,郭春梅,魏 璠,刘东浩

(天津城建大学 能源与安全工程学院,天津300384)

天然气冷热电联供系统是以天然气为燃料,以能源梯级利用为原则,能够满足用户冷、热、电力负荷需求并位于用户侧附近的高效能源利用形式[1]. 内燃机冷热电联供系统较燃气轮机或微燃机冷热电联供系统具有启动响应快、余热利用形式多样及发电效率更高的特点,在冷热电联供系统项目中占比逐年上升[2-3].

目前关于冷热电联供系统全工况运行性能研究以仿真研究和制冷工况下的运行性能实验研究居多.P.J.Mago 等人[4]以四个不同气候城市为例,研究了热电联产和冷热电联供系统分别在两种不同模式下的运行性能;Heejin Cho 等人[5]研究了冷热电联供系统在优化程序算法下的运行性能,研究了一次能耗、运行成本和碳排放影响因素及三者相互影响关系;付林[6]、孔祥强[7]通过实验测试研究了内燃机冷热电联供系统满负荷运行性能;蒋润花[8]、刘贤贤[9]先后研究了不同配置的冷热电联供系统制冷工况下变工况运行特性.在实际运行中,天然气冷热电联供系统仍存在变工况运行性能下降和运行策略不合理等问题,制约着其发展.杨干等人[10]指出国内冷热电联供系统由于负荷设计经验较少,负荷估算过大导致原动机长期低负荷运转,运行效率急剧下降,加重了环境污染;尹祥等人[11]对国内某啤酒厂分布式能源系统调研发现,其运行性能极大程度地偏离设计工况,并对其进行了经济敏感性分析.

综上,现有冷热电联供系统实验研究大多限于系统满负荷工况的运行特性或制冷模式下的变工况运行特性,对于系统运行中存在的问题未提出相应解决办法.此外,考虑国内冷热电联供项目变工况运行性能不理想的情况,关于冷热电联供系统运行优化研究仍是当前冷热电联供系统研究的重点之一,冷热电联供系统热电模式下的变工况运行性能研究具有一定的现实意义.因此,本文对冷热电联供系统在热电模式下变工况运行特性进行了实验研究并对其运行问题提出相应改进建议,以期对其运行优化提供理论基础.

1 冷热电三联供实验系统

1.1 实验系统

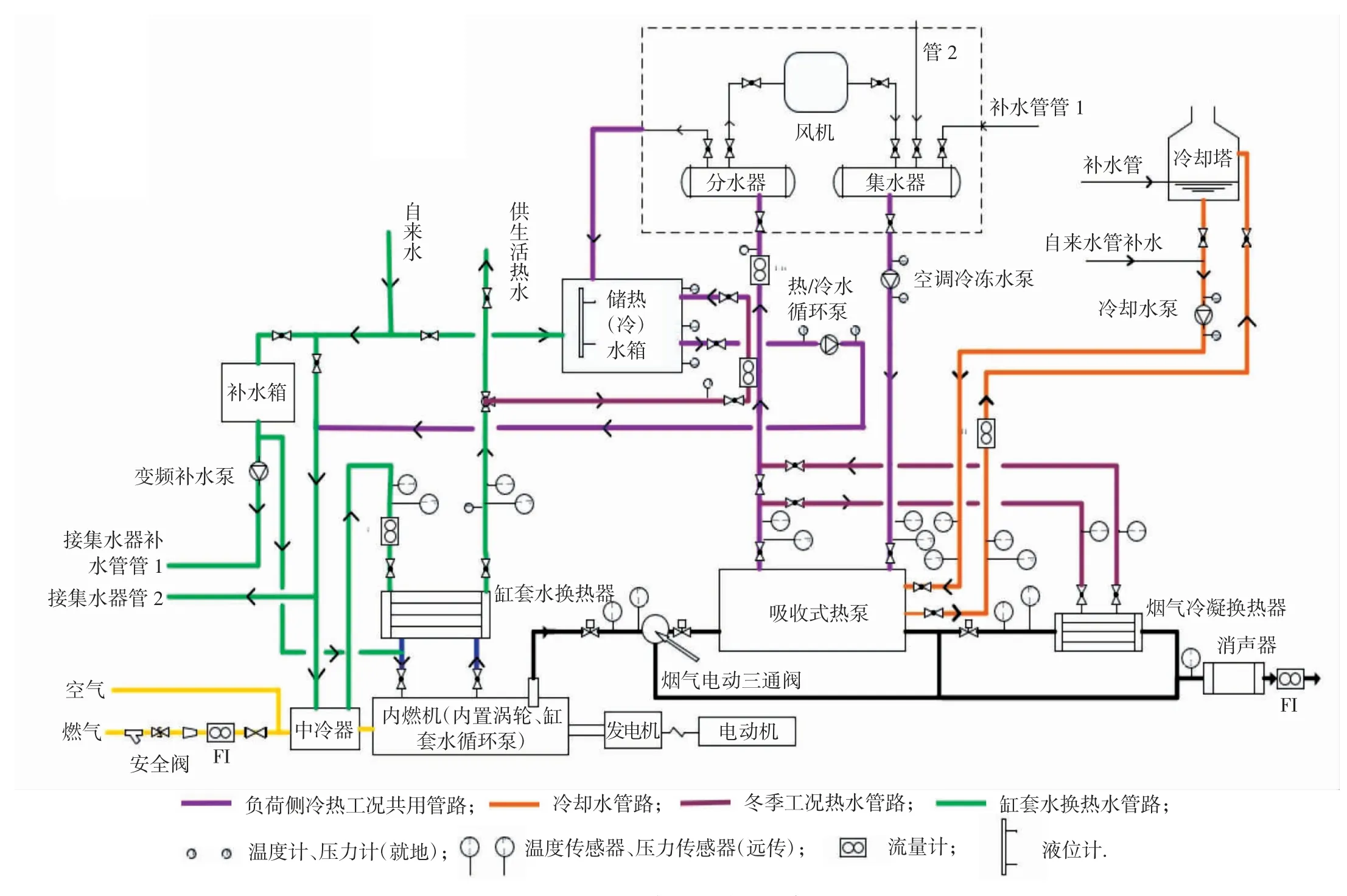

冷热电三联供实验系统选用额定发电功率60 kW的燃气内燃机作为原动机,实际稳定输出电量为50 kW;额定制冷量50 kW、制热量55 kW 的溴化锂吸收式热泵机组作为主要余热回收设备,缸套水换热器、烟气冷凝换热器及储热(冷)热水箱等作为辅助热回收设备;以额定放电功率50 kW 的负载机模拟系统电用户,以风机盘管模拟系统冷用户或热用户.

燃气结合空气进入内燃机燃烧,输出电量至负载机;排烟进入吸收式热泵生产热水,降温后进入后部烟气冷凝换热器,二次降温后排出系统;供热回水进入吸收式热泵被一次加热,再进入烟气冷凝换热器二次加热,之后经分水器分为两路,一路进入储热水箱,另一路进入风机盘管,输出热负荷后两路再经集水器回至吸收式热泵入口;缸套水换热器采用板式结构,外部冷水先后经过中冷器、缸套水换热器后温度上升,作为生活热水负荷.系统原理如图1 所示.

1.2 测试装置

热电模式下,系统承担发电+制取生活热水+空调供热三种功能[12].实验中测量参数经PLC 控制柜进行传输采集.

图1 内燃机冷热电联供系统流程图

测试仪表有:LWQ-D2-25(FL)S/S/L/E/N/N 型气体涡轮流量计用于测量天然气流量,测量范围4~40 m3/h,测量误差为±1.5%;WZPB-230 PT100 温度传感器用于测量缸套水/冷热水进出口温度、烟气出口温度,测量范围0~160 ℃;UFT-18C 型超声波流量计测量缸套水流量、冷热水流量,测量范围-30~160 ℃,准确度为流量1 级;BP880 型压差变送器及LVF 型节流装置测量烟气流量,准确度为±0.2%FS.

1.3 实验工况

实验中,通过改变负载机电量设置模拟不同用电负荷,共选取6 个工况,工况一到工况六发电功率设定分别为25,30,35,40,45,50 kW,每个工况测试时长均为30 min.

2 结果与分析

2.1 发电功率对天然气耗量的影响

发电功率对天然气耗量的影响如图2 所示.结果表明:天然气耗量随着发电功率的增大而呈线性增长,发电功率每增加1 kW,其增长量约为0.275 m3/h.厂家提供的天然气流量数据比本套实验系统实际测量值低,但误差在5%以内;系统实测天然气耗量的增长趋势与厂家提供的数据呈现出的增长趋势基本相同.

图2 发电功率对天然气耗量的影响

2.2 发电功率对系统效率的影响

2.2.1 发电功率对缸套水热回收效率的影响

缸套水热回收效率为缸套水回收热量占系统输入燃料总低位热值的比例[13],计算式如下

式中:Ql为系统输入燃料总低位热值,kW;G 为天然气耗量,m3;Hl为天然气低位热值,取36 210 kJ/m3;Qgt为缸套水回收热量,kW.

发电功率对缸套水回收热量、缸套水热回收效率的影响分别如图3、图4 所示.结果表明:缸套水回收热量与缸套水热回收效率随着发电功率的增加均呈现上升趋势,工况六时两者略有降低.缸套水回收热量与缸套水热回收效率在工况一时最低,分别为11.3 kW和13.7%,工况五时最高,分别为28.7 kW 和20.7%.系统缸套水热回收效率波动较大,最大值与最小值相差9%,但总体占比接近20%,平均为17.6%.

2.2.2 发电功率对制热效率的影响

制热效率为吸收式热泵机组制热量占系统输入燃料总低位热值的比例[14],计算式如下

式中:Qah为吸收式热泵机组制热量,kW.

发电功率对制热量、制热效率的影响分别如图3、图4 所示.结果表明:吸收式热泵机组制热量随发电功率增加而增大,工况一时制热量最小,为17.3 kW,工况六时制热量最大,为29.8 kW.制热效率随发电功率先下降后上升,在工况一时系统制热效率最高,为21%,在工况四时最低,为18.7%,到工况六时制热效率为19.6%,制热效率整体保持在20%左右,平均为19.6%.越接近额定功率,尽管缸套水回收热量与制热量也在提高,但制热效率却越来越低,更多的热量集中到缸套水热回收部分,工况五时缸套水回收热量比制热量多出2.7 kW,实验中制热效率的降低是因为系统制热量的增长量低于系统输入燃气总低位热值增长量.

对于冬季采暖工况,生活热水负荷往往是一定的且少于空调供热负荷.实验过程中,系统满负荷运行时制热量为29.8 kW,仅为额定制热量的54.2%,系统制热量无法满足空调供热需求.实验中由缸套水回收热量制取的生活热水温度在50~60 ℃范围内,满足冬季空调热水温度的要求.针对系统供热能力不足和能量分配不合理问题,提出抽取缸套水回收热水用于空调供热从而提高系统供热能力的办法,实现能量优化分配.

图3 发电功率对系统各部分能量的影响

图4 发电功率对系统各部分效率的影响

2.2.3 发电功率对发电效率的影响

发电效率为发电量与系统输入燃料总低位热值的比值[15],发电功率对发电效率的影响如图4 所示.结果表明:内燃机发电效率在工况六最高,发电效率为32.7%,发电效率最低值出现在工况一,其值为30.3%,综合6 个工况看,系统发电效率随着发电功率的增大而升高,占比30%以上且总体稳定,平均为31.45%.

2.2.4 发电功率对一次能源利用率的影响

一次能源利用率反映系统输出能量占输入能量的比例[16].计算式如下

式中:W 为系统发电量,kW.

发电功率对一次能源利用率的影响如图4 所示.结果表明:随着发电功率的增加,一次能源综合利用率逐渐上升,到工况五时达到最大,之后略有降低,数值介于65%~72%之间.工况六时一次能源利用率的降低是因为系统输出有效能增长量低于输入燃气总低位热值增长量.随发电功率增加,系统输出有效能与输入燃气总低位热值之间差值呈增大趋势,即发电功率越大,系统热损失也越大,排放烟气中仍含有部分显热与潜热,进一步回收利用烟气余热则可以提高系统能源利用效率[17].

2.2.5 发电功率对热电比的影响

热电比是系统产热量与发电量的比值,反映系统产热能力与发电能力的相对大小,其中,系统产热量包含缸套水回收热量与吸收式热泵机组制热量[18],计算式如下

发电效率对热电比的影响如图5 所示.随着发电功率的升高,整体数据有些波动但变化不大,维持在1.15 左右,表明本系统在热电供应方面基本稳定.

图5 发电功率对热电比的影响

3 结 论

本文建立了燃气内燃机冷热电联供系统并进行实验测试,研究了该系统在热电模式下的运行特性,得出以下结论:

(1)系统天然气耗量随着发电功率增加而增长,基本呈线性变化;制热量随发电功率增加而增加,从17.3 kW 到29.8 kW;缸套水回收热量随发电功率增加而缓慢增加,从11.3 kW 到28.7 kW,工况六时略微减少至28 kW.

(2)随发电功率增加,发电效率保持在30%以上且缓慢增长,缸套水回收热效率逐渐上升后趋于平稳,整体接近20%;制热效率先下降而后上升,从21.0%到18.7%,而后增加到19.6%,整体保持20%左右;一次能源利用率和热电比随发电功率增加逐渐上升而后趋于平稳,工况五时两者存在最大值,分别为72%和1.21.系统制热效率、一次能源利用率的降低是因为系统输出有效能增长量低于输入燃气总低位热值增长量.

(3)发电功率越大,系统热损失越大,进一步回收利用烟气余热可提高系统一次能源利用率;实验中获得的生活热水温度为50~60 ℃,满足冬季空调热水温度要求,若供热负荷需求突增,可抽取部分生活热水用于空调供热,实现能量优化分配.