山东省自然保护区突出问题整改难点及对策

2020-11-05赵友恒

赵友恒,李 玄,梁 玉

(1.山东省环科院环境工程有限公司,山东 济南 250013;2.山东省生态环境规划研究院,山东 济南 250013;3.山东省林业科学研究院,山东 济南 250014)

1 引言

自党的“十八大”将生态文明建设与经济、政治、文化、社会建设共同纳入“五位一体”总体布局以来,生态保护工作的关注程度达到前所未有的高度[1]。自然保护区建设是生态保护事业中一项基础建设工作,保障其健康发展是落实生态文明建设的重要任务之一[2]。近年来,山东省积极贯彻落实关于自然保护区规范化建设的一系列重大决策部署,不断加大自然保护区管理力度、资金支持力度,在示范引领、系统保护、综合监管等方面取得积极进展。然而,由于早期自然保护区的建设基础薄弱,存在着管理体系混乱、管理机制不明确等[3~7]瓶颈性问题,导致自然保护区事业的健康发展面临严峻挑战。本文以山东省自然保护区为例,分析了当前突出问题及整改工作难点,并针对这些问题提出了对策建议,期望能够为山东省自然保护区整改工作提供解决方案,促进自然保护区事业的健康发展。

2 建设现状

山东省自然保护区建设发展可分为初始阶段、快速发展阶段和稳定发展阶段等3个阶段[8],经历了近40年的发展历程,形成了类型比较齐全、布局基本合理、功能渐趋完善的自然保护区体系[9]。

2.1 管理级别划分

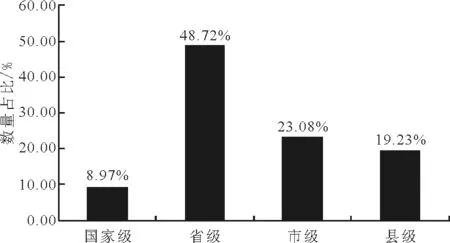

自1980年建立了第一个自然保护区—临朐山旺国家级自然保护区以来,山东省共建成78个自然保护区(截至2018年底),总面积约101.09万hm2。山东省自然保护区以省级为主,数量和面积占比分别为48.72%和54.45%。其中,国家级自然保护区7个,总面积约21.95万hm2;省级自然保护区38个;总面积约55.04万hm2;市级自然保护区18个,总面积约14.70万hm2;县级自然保护区15个,总面积约9.39万hm2(图1)。

图1 山东省自然保护区各保护级别数量占比

2.2 类型结构组成

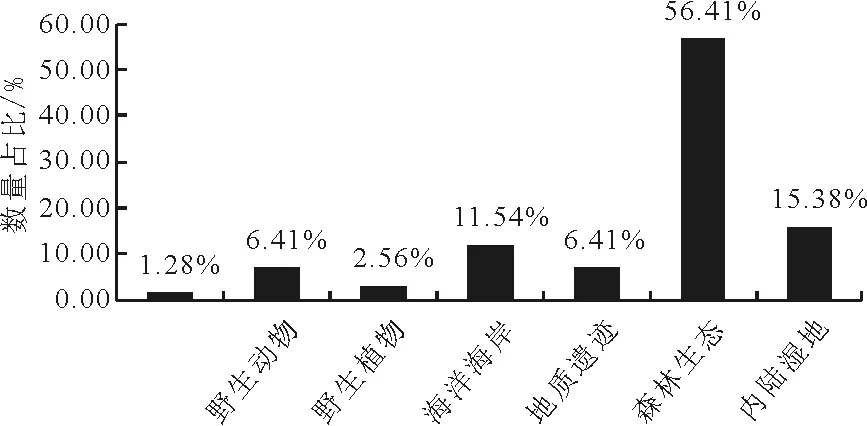

依据自然保护区划分原则,自然保护区分为自然生态系统、野生生物和自然遗迹3个类别,森林、草原与草甸、荒漠、内陆湿地和水域、海洋和海岸、野生动物类型野生植物、地质遗迹和古生物遗迹9种类型[10]。山东省自然保护区涵盖了古生物遗迹、野生动物、野生植物、海洋海岸、地质遗迹、森林生态、内陆湿地等7种类型[9]。其中,自然生态系统类别中森林生态系统类型占主导地位,数量和面积占比分别为56.41%和31.8%(图2)。

图2 山东省自然保护区保护类型数量占比

2.3 地理分布特征

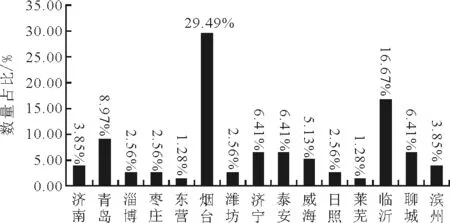

依据《中华人民共和国自然保护区条例》,自然保护区是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、水体或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。因此其分布首先取决于地区自然资源禀赋,其次为取决于各地对自然保护区工作的重视程度[11]。山东省自然保护区主要分布在烟台市和临沂市,保护区数量分别占比为29.49%和16.67%。烟台市和临沂市分别地处山东省胶东半岛丘陵地带和鲁中山区地带,是山东省生态环境质量优良地带[12](图3)。

图3 山东省自然保护区保护地理分布数量占比

3 存在问题及原因分析

3.1 基础工作薄弱,建设不规范

自然保护区的建设目标是保护自然资源和生态环境[13],其范围确定和功能区划分是实现有效管理的基础。然而,山东省早期建立的保护区多为抢救性保护,保护区建立的基础工作相当薄弱,难以实现有效管理。如部分保护区批建时仅有一纸批文,但无明确的范围;部分保护区建立之时未做资源本底调查,保护区内资源分布、土地权属以及人类活动情况均不清晰;部分保护区建设之时已经为风景名胜区、森林公园等法定保护地。

3.2 建设缺乏科学论证,积累历史遗留问题

早期部分地方政府为了提高知名度,单纯追求建立保护区的指标分值,盲目建立部分自然保护区。在缺少充分的论证和考察的前提下,保护区的范围就是申请者根据经验在图纸上圈出的,而核心区就是保护对象聚集区或保护物种常出现的区域[14]。这就不可避免地将一些原有居民村庄村落、农田、油井盐田等划入保护区范围内,演变成为当前难以解决的历史遗留问题。

3.3 建设管理松散,人为侵占行为突出

自然保护区实行综合管理和分部门管理相结合的管理体制[1],这种制度设计存在重叠交叉、管理低效的缺点。在这种格局下,各部门往往基于各自的管理理念和管理要求,片面地致力于发展隶属于本部门的自然保护区[6],而疏于与其他部门沟通与协调,导致审批和管理脱节,未批先建行为时有发生,甚至在核心区和缓冲区内存在开发建设行为。如烟台沿海防护林省级自然保护区内的房地产开发活动,南四湖省级自然保护区内的光伏建设等。

4 突出问题及整改难点

4.1 确定保护区边界范围

自然保护区边界确定和功能分区是保护区突出问题整改的科学前提,事关保护区内项目的“合法身份”确定和项目的“生死”。然而,在抢救性批建自然保护区时,多数保护区只在批复文件中体现保护区的面积和四至范围,保护区边界的确定也只是根据经验在图纸上进行勾绘。在进行功能分区时,往往将保护物种常出现或生态系统分布密集区圈为核心区,其它区域则视情况划为缓冲区与实验区,主观随意性较大。在“科学前提”的缺位下,保护区突出问题的整改工作难以推进,尤其是存在违法违规项目的保护区。

4.2 把握旅游开发活动的合法合规性

《中华人民共和国自然保护区条例》规定在实验区可按程序开设与自然保护区方向一致的参观、旅游活动。然而,大多数地方管理者直接忽略该前置条件,认定实验区内旅游开发活动是法律允许的,在实验区内打造人工景点,滥建旅游设施,形成“生态旅游不生态”的局势。此外,据调查,部分保护区在建立之初,还是风景名胜区,两者在管理范围上存在交叉不尽一致。然而,风景名胜区相关法律法规对旅游开发活动的限定严格程度远不如自然保护区,这就导致部分保护区的核心区和缓冲区在建设之初就已经是旅游者出入的热点区域。对于此,大多数地方管理者在利益驱使下选择“节约成本”,将核心区和缓冲区内的旅游开发活动作为“历史遗留问题”,放任发展。

4.3 保障矿业权人的合法权益

矿产开发对生态环境破坏是直接的。然而部分地方政府在申请并划定自然保护区范围时,没有经过系统调查,部分自然保护区特别是省级以下自然保护区范围划定不够合理,将一些正在开采或者已经批复的矿业权划入自然保护区。而在管理过程中,又在相关补偿政策不完善前提下,强制要求矿业权人退出保护区,明显违背了法律法规对保障矿业权人权益做出的规定。如《中华人民共和国行政许可法》规定由于政策原因要求退出自然保护区的矿业权应由行政机关依法给予补偿。从目前来看,保护区内除部分矿山企业被强制关停外,还有未开展矿山环境恢复治理和土地复垦,造成自然保护区内生态环境恢复进展缓慢。

4.4 保障原始居民生存权

自然保护区开发建设活动监督管理相关规定明确指出要“保障原有居民生存权”。然而,早期自然保护区以抢救性保护为主,将不少城镇、村庄和农田划入保护区,但保护区内或周边社区居民对保护区的存在却毫不知情,这就为保护区管理工作埋下了长期隐患。对于原始居民,其“靠山吃山,靠水吃水”“捕捞养殖”等这些根深蒂固的“基本生存权”均因自然保护区的建立而被“剥夺”。

5 对策与建议

5.1 推进保护边界确定和核准

加快推进省级自然保护区面积及功能区划核准工作。督促保护区所在地政府根据《中华人民共和国自然保护区条例》及相关文件的规定要求,根据自然资源分布现状及保护对象的特点,兼顾当地社会经济发展及人类活动等影响因素,对边界不清的自然保护区进行全面核准审定。同时,规范新建与调整自然保护区的申报要求,规定新建自然保护区需界定明确可靠的范围与功能分区。

5.2 建立部门间信息共享

早期多数保护区建立或调整时未能广泛征求意见,建立或调整之后未能进行公告和宣传,致使发展改革委或国土等具有项目或矿权审批权限的部门不能及时掌握相关信息,从而在审批过程中,不能更好的履行责任,导致开发行为“被违法或被违规”。建立部门间信息共享机制,及时对保护区范围和功能分区进行公告,是避免保护区违规开发利用的重要基础。

5.3 分类分阶段推进整改

基于早期建设基础薄弱和管理模式粗放混乱,导致保护区内确有很多“历史遗留问题”,非“一朝一夕”可以完成整改的。虽然“历史遗留问题”不应成为违规项目的“保护伞”,但也不可搞“一刀切”。对于对保护区保护生态环境影响较小的原有居民的传统种植、养殖活动,应进行科学指导和管理;对于将保护放在第一位的科研和生态修复项目应该予以保障;对于旅游、矿业等保护与开发矛盾突出、利益鲜明的问题应分类分阶段推进,避免一概而论,否则会带来新的民生问题。

5.4 形成行之有效的补偿机制

自然保护区作为生态保护的特殊区域,其虽然是法定保护区地,但其被视作“公共困境”[15],会造成生态保护与发展现实之间的对立。因此,无论是在保护区规范化建设过程中,还是其突出问题整改过程中,仅以行政指令强制要求当地居民和矿业权人为远距离人民的利益牺牲自己的利益和发展机会,无疑是不公平的。建立有效的生态补偿制度,形成长久资金链,是保障保护区规范化建设、彻底解决保护区突出问题的重要经济手段。