广州夏茅村岩溶地面塌陷成因机理与塌陷过程分析

2020-11-04周心经郑小战李晶晶

郭 宇,周心经,郑小战,李晶晶

(广州市地质调查院,广东 广州 510440)

0 引言

岩溶地面塌陷往往是由自然因素或人类抽取地下水而引起的。随着城市化进程的加速及经济社会的高速发展,广州市西北部的广花盆地等岩溶发育区承载了大量的工程建设项目。工程建设抽水引发的岩溶问题对工程地基稳定性影响是广州乃至全世界都面临的长期困扰。因此,摸清岩溶塌陷的规律,分析其成因机理,探索行之有效的处理方法,已经成为岩溶地面塌陷研究领域的重大技术难点之一[1-2]。

广花盆地地处广州市西北部且分布大面积可溶性碳酸盐岩。广州市白云区夏茅村岩溶地面塌陷位于广花盆地的中南部,2008年12月19日发生岩溶地面塌陷,多栋民房损毁,直接经济损失约300万元。随着城市化进程的快速发展,人地关系愈发紧张,新建工程越来越多选址在广花盆地岩溶发育区,因此,针对该区域的岩溶地面塌陷展开深入研究对加强区域规划、设计及施工活动等一系列工作具有重大的现实意义。目前已有不少专家和学者对广花盆地岩溶问题进行了一定程度的研究,如黄健民[3]、郑小战[4]和郭宇[5]等对广花盆地南部的金沙洲地区进行了大量的地质灾害调查研究,对金沙洲地区的岩溶发育和塌陷机理做了相关分析,积累了宝贵的资料;刘勇健等[6]对广花盆地岩溶塌陷特征以及致塌机理作了整体分析,主要侧重点在宏观层面,具有一定的指导性;骆荣等[7]对广花盆地西北部的赤坭地区进行了实地调查,并对岩溶塌陷地质灾害的形成机制进行了深入的分析,为当地的地质灾害防治提出了指导性意见;苏扣林等[8]对广州市荔湾区大坦沙岛的岩溶稳定性进行了评价,为该岛的未来规划提供了建设性的建议;此外,涂婧等[9]对武汉市江夏区的黏土盖层岩溶塌陷进行了致塌模式分析,探讨了塌陷的变化过程;缪世贤等[10]对徐州市的岩溶发育进行了调查研究;肖攀等[11]对贵州水城盆地岩溶地面塌陷进行了成因分析。

本文在前人对广花盆地和其它盆地研究的基础上,结合夏茅村岩溶地面塌陷的现场资料和有关数据,从地质灾害的基本特征、地质结构、岩溶塌陷机理以及塌陷过程分析等方面,深入研究了该地区的塌陷模式及演化机理,旨在为城市规划建设、运营管理和地质灾害防治等方面提供有价值的研究成果。

1 研究区地质灾害特征

研究区北与江高镇隔河相望,东与均禾、嘉禾、鹤龙街毗邻,南与黄石、新市、石井接壤,西与石门街相邻。北边有华南快速干线三期城市快速路及北二环高速公路,东侧有机场高速公路及广花路,西侧有京广铁路线及广清高速公路,交通十分便捷。受夏茅村向西街五巷18号房基勘探钻孔(BZK4)的诱发,2008年12月19日16时,夏茅村向西街及沙园坊街发生岩溶地面塌陷。现场共发育5个地面塌陷坑,分别位于向西街8巷16号(DT5)、6巷16号(DT4)、3巷13号(DT3)、5巷北端(DT1)及沙园坊7巷6号(DT2),其中向西街6巷16号房低层建筑全部沉入塌陷坑中,沙园坊华富街7巷6号房底部大半沉入塌陷坑中(基础为10~13 m的桩基)。5巷北端塌陷坑面积最大(DT1),为163 m2,其它单个陷坑面积一般70.4~86.0 m2,坑内充水,水面距地面约0.5 m,未见地下水流动迹象(图1)。

图1 夏茅村岩溶地面塌陷坑及地面变形裂缝位置分布图Fig.1 Location of karst ground collapse pit and ground deformation crack in Xiamao Village

伴随本次地面塌陷,发育有多处地面变形。研究区内岩溶地面塌陷和地面变形灾害严重,事故虽未造成人员伤亡,但已损毁房屋8幢,数十处房屋墙壁及地面出现开裂、变形,地面裂缝多呈近东西向,灾害影响范围约5 000 m2,直接经济损失约300万元。根据鉴定,受岩溶地面塌陷毁坏及影响的住宅楼有81栋,建筑面积达23 308 m2。其中仅8栋住宅楼主体承重构件基本未受损伤,暂未发现有因承载能力不足而引起损坏的现象;有38栋住宅楼受到轻微损坏,其主体承重构件保持完好;有15栋住宅楼存在一般性损伤,主体承重构件少量损坏,围护墙体稍有裂缝和地基基础有轻微不均匀沉降现象;有2栋房屋承重构件严重损坏,显著影响整体承载功能和使用功能,影响正常使用;有18栋住宅房屋属于危房,应立即停止使用,地面塌陷和地面沉降发育程度强、危害大、潜在危险性大。

2 研究区地质环境特征

研究区位于白云区石井街夏茅村向西北街与沙园坊华富街接壤区,区内总体地势平坦,地面标高6.5~8.3 m,属广花盆地河谷冲积平原地貌。岩溶地面塌陷地段下伏基岩为石炭系壶天群可溶性碳酸盐岩,直接隐伏于第四系粉质黏土之下,据本次勘查及物探资料,岩溶形态主要有溶洞、溶隙发育带、溶沟和溶槽,其中溶洞、溶隙发育带、溶沟最为常见。区内发育北北东向F10及近东西向F12两条断裂构造带,其断层带物质为构造角砾岩,岩体破碎,两侧分布有一定宽度的节理裂隙密集带(影响带),断层破碎带及影响带不仅直接为地下水的运移提供了良好通道,而且沿断层破碎带灰岩的岩溶作用强烈,溶洞、溶槽及溶沟等岩溶发育。研究区第四系普遍发育含水砂土层,局部地段发育上、下两层含水中粗砂、粉土结构体,厚度约3.5~11.1 m,含有丰富的地下水,地下水向基岩垂直下渗补给,为岩溶、土洞的发育提供了充足的地下水补给。

研究区岩溶地面塌陷地段上覆松散盖层中粗砂层中赋存丰富的松散岩类孔隙潜水,下伏基岩可溶性碳酸盐岩中赋存岩溶裂隙溶洞水,两者间虽然隔着粉质黏土层,由于粉质黏土层含较多的角砾、碎石、具有一定的渗透性能,中粗砂层中的潜水能够穿过粉质黏土层垂直下渗,汇集于岩溶发育带集中补给岩溶裂隙溶洞水。由于粉质黏土的厚度大、渗透性能弱,其形成土洞的时间长、规模大。孔隙水穿过粉质黏土层汇集于F10、F12附近下渗集中补给岩溶裂隙水,为岩溶塌陷提供了很好的水动力循环条件。

3 岩溶塌陷形成机理

第四系覆盖土层厚度总体上较大,一般15.7~31.6 m,且存在东厚西薄、北厚南薄的趋势,最厚处达55 m,平均18.9 m,承载力特征值70~280 kPa。第四系砂土层厚度总体上分布较均匀,局部变化偏薄,厚度一般4.9~9.6 m,零星几处偏厚达12.05~12.4 m,最薄处仅1.2~1.3 m。以向西街四巷为界,西侧分布有两层砂土层,上部为灰白色中、粗砂,下部为粉土或粉细砂,东侧仅分布有一层砂土层,为粉土或粉细砂层。第四系软土层厚度分布不均匀,厚度变化差异很大,总体上为东厚西薄,西部厚度一般3~6.3 m,且在西部两侧基本无软土分布,最厚处达8.7 m,中间一带为上、下两层淤泥;东部软土层主要分布于沙园坊华富街7巷6号一带,淤泥层厚度非常大,厚度普遍在10.0 m 以上,最厚处超过33.0 m。淤泥质土饱水,孔隙比大,含水量高,抗剪强度低,工程地质性状差,为建筑场地的不良地质体。

岩溶地面塌陷是以覆盖层粉质黏土层或砂类土层的扰动和土洞的形成为起点的。根据勘查区上覆盖层二元结构的特征,区内地面塌陷及土洞的发育过程可分为两种模式:

3.1 “下黏上砂”二元结构模式

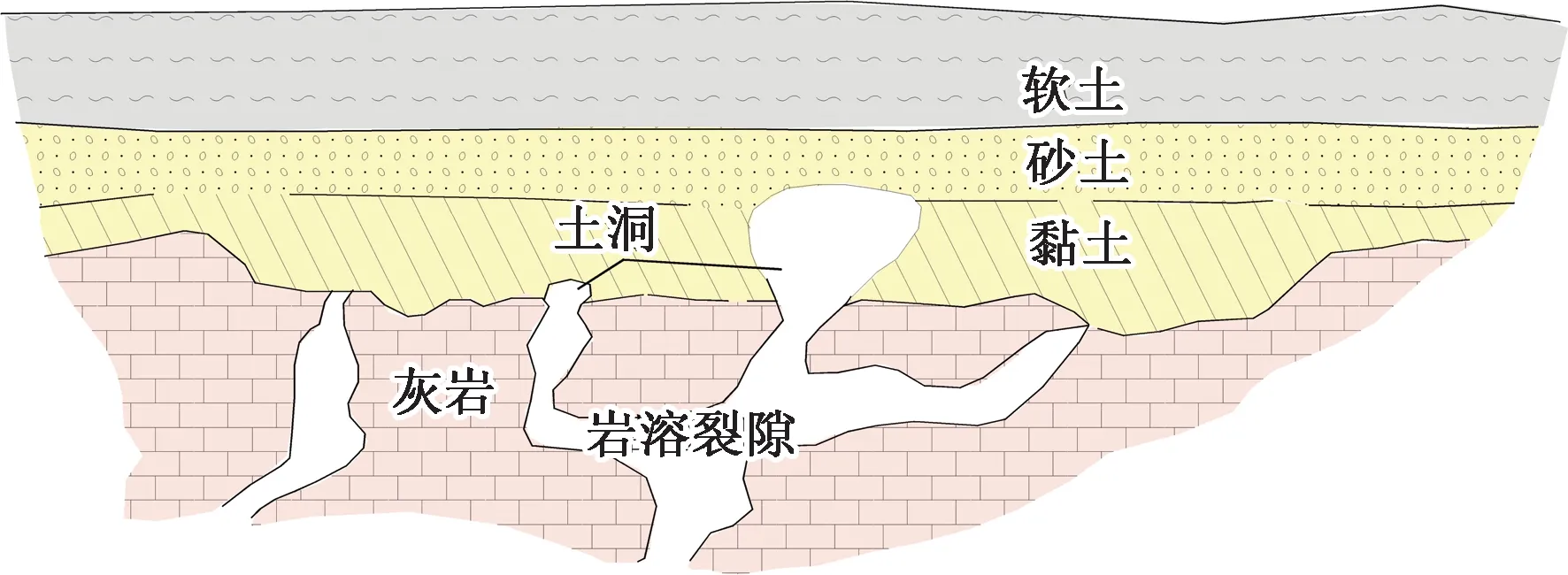

覆盖层二元结构(图2)下部为黏性土,上部砂性土,两层都厚度较大,土洞往往形成于下部的厚黏性土层中,由于黏性土层黏粒含量较多,具有一定的内聚力,自立成拱能力较强,土洞形成时间漫长,因该黏性土层非均一介质,在较大水力坡降条件下能造成渗透变形,长期的地下水位波动造成黏性土层细颗粒的逐渐流失,从而在土层中形成漏斗状拱形土洞,随着土洞规模的不断扩大,土洞最后发展到与砂层接触面附近,随着砂层的扰动破坏会直接传递到砂层顶部,在自重和各种触发因素作用下发生地面塌陷。

图2 “下黏上砂”二元结构岩溶结构模式图Fig.2 Structural model of karst collapse with “lower clay and upper sand”

该类塌陷发育主要特征是土洞发育时间长,规模大,破坏时间短,突发性强。一般情况下不易发生塌陷,一旦发生,破坏性特别强,时间短,破坏的临界土洞洞顶处于黏性土与砂性土层的接触带。

3.2 “下黏上砂、软土”多元结构模式

覆盖层为多元结构(图3):下部为黏性土,上部砂性土、软土,其中黏性土、砂性土层厚度较大、软土厚度不大。该类结构塌陷模式与“下黏上砂”二元结构模式类似,土洞往往形成于下部的厚黏性土层中,由于黏性土层黏粒含量较多,具有一定的内聚力,自立成拱能力较强,土洞形成时间漫长,因该黏性土层非均一介质,在较大水力坡降条件下能造成渗透变形,长期的地下水位波动造成黏性土层细颗粒的逐渐流失,从而在土层中形成漏斗状拱形土洞,随着土洞规模的不断扩大,土洞最后发展到与砂层接触面附近,随着砂层的扰动破坏逐步地传递到砂层与软土层接触面,由于软土的抗剪强度低,难以抵抗上部荷载的的作用,在附加荷载和各种触发因素作用下发生沉降或直接塌陷。

图3 “下黏上砂、软土”多元结构岩溶塌陷模式图Fig.3 Karst collapse mode of “lower clay and upper sand and soft soil”

该类塌陷发育主要特征是土洞发育时间长,规模大,破坏时间短,突发性强。一般情况下不易发生塌陷,一旦发生,破坏性特别强,时间短,破坏的临界土洞洞顶处于黏性土与砂性土层的接触带。该类结构塌陷主要分布于壶天群的灰岩分布地段,是勘查区主要塌陷结构类型。

塌陷区的岩溶塌陷致塌机制主要为机械贯穿作用。该作用的机理为:溶洞、土洞含水层上覆盖有饱水而且具有蚀变性的疏松土层,在土木工程施工成桩过程中,破坏地下洞穴的隔水顶板,贯穿了第四系水与土洞、基岩裂隙溶洞水的水力联系,在地下水的渗流方向突变、垂直方向渗透动水压力迅速增加的时候,土层突然液化,伴随上层第四系水涌入土洞、溶洞中,从而导致地面塌陷。

4 塌陷过程分析

从现有的资料分析,夏茅岩溶地面塌陷发育大约经历了以下四个阶段,第一阶段为土洞雏形形成阶段,第二阶段为土洞发展扩大阶段,第三阶段为暂时性平衡稳定阶段,第四阶段为突发性地面塌陷阶段。

4.1 土洞雏形形成阶段

根据塌陷区的地质环境特征及土洞发育分布规律,推断塌陷区土洞的形成与夏茅煤矿及大朗煤矿的采矿活动有关。

据调查,夏茅煤矿从标高-150 m、-190 m、-210 m、-250 m、-280 m和-310 m六个不同水平的巷道进行采矿活动,全矿共开采煤量约5.3×105t;大朗煤矿虽未成规模开采,但零星的采矿活动也在标高-50 m以下。采矿过程中的抽水及采矿巷道终采后形成的空间都将可能使地下水进行交替循环。据访,采矿活动的初期阶段,因采矿需要,存在大量的抽排水活动,采矿过程中的抽排水及煤矿闭坑后的巨大储水空间,使岩溶裂隙水长期补给矿坑巷道,促使第四系松散岩类孔隙水以散流的形式汇集于岩溶通道(岩溶洞隙发育带)附近形成管道流,尤其通过断层构造破碎带侧向补给采矿巷道及采空区,引发岩溶水的径流,从而使岩溶洞隙上覆的第四系松散岩类孔隙潜水垂向下渗补给岩溶水,形成地下水循环,即岩溶洞隙发育地带成为地下水的活跃带(钻孔BZK4及其周边)。地下水的径流具有一定的渗透力,特别在基岩面附近,将掏蚀、潜蚀第四系土层,使细颗粒成分先行被带走,最终在土层与岩溶洞隙接触处形成拱形土洞,逐渐发育成土洞雏形(图3)。

4.2 土洞发展扩大阶段

由于土洞形成于具有一定黏性的粉质黏土层中,雏洞不可能在短时间内扩大成较大规模的土洞。因此,土洞的发展扩大需要第四系松散岩类孔隙水长期补给岩溶裂隙水,而且岩溶裂隙水长期处于水位上下波动变化之中,作用于土层与基岩面交接部位。一方面地下水位的波动对土体有潜蚀、掏蚀作用,另一方面第四系松散岩类孔隙水补给岩溶裂隙水具有渗透破坏作用,使盖层土体逐渐流失产生流土。随着夏茅、大朗煤矿采矿活动的继续,及其他直接抽取灰岩溶洞水的人类工程活动的开展,使灰岩溶洞水长期处于径流、循环交替中。岩溶水的径流,促使上部的第四系松散岩类孔隙水发生垂向补给。地下水循环的长期作用使雏洞由基岩面附近逐渐向上发展,从而形成土洞(本次勘查揭露的溶洞、土洞基本上位于基岩面接触带附近,也为其典型的例证)(图4)。

图4 土洞发展扩大阶段Fig.4 Development and expansion stage of soil cave

4.3 暂时性平衡稳定阶段

20世纪90年代以后,随着夏茅煤矿、大朗煤矿及勘查区其他人类工程活动的暂停,抽排地下水活动也处于暂停阶段。由于塌陷区内降雨量充足、地表水丰富,第四系松散岩类孔隙水有充足的水源,通过不断的补给,采矿形成的地下巷道及采空区很快被水充满。地下水的水循环活动也由活跃期逐步转变为正常缓慢的季节性水循环交替期,溶洞、土洞中充满地下水。土洞的扩大发展处于休止阶段,即暂时性平衡稳定阶段(图5)。

图5 暂时性平衡稳定阶段Fig.5 Temporary equilibrium and stable stage

4.4 突发性地面塌陷阶段

2008年前后,随着社会经济的发展,工程建设活动又日益活跃,并有所加强,塌陷区民房建设由原来二、三层的低矮建筑逐渐加高至现在的八、九层,增加了地面荷载,西边开始修建白云湖、石井河朗环围排洪站(水闸)及地下排污管道等大量的地下工程活动。地下工程建设必须要进行一定量的抽排地下水活动,原来处于正常缓慢的季节性地下水循环交替重新开始活跃起来,溶洞、土洞中的部分水量被抽排掉,使原来充满地下水的土洞、溶洞形成水、气混合体的临塌洞体。当5巷18号钻孔施工时,对局部的临时平衡状态进行了扰动,揭穿了黏性土层形成的土洞盖板,加上钻孔水循环,使砂性土层很快变形破坏,土洞快速扩大,在上部土体及外荷载作用下,迅速发生塌陷,因发育于塌陷区附近的溶洞、土洞连通性好,因而在短时间内能迅速蔓延开来,从而形成了“12·19”大规模的岩溶地面塌陷地质灾害。即5巷18号钻孔桩施工破坏了塌陷区地下水、气的平衡状态,诱发了本次岩溶地面塌陷地质灾害(图6)。

图6 突发性地面塌陷阶段Fig.6 Stage of sudden ground collapse

5 结论与建议

5.1 结论

研究区地质环境条件极其复杂,第四系覆盖土层厚度大,底部粉质黏土层土洞发育、隐伏基岩为壶天群灰岩,溶洞及断层破碎带发育,单个溶洞、土洞规模较大,溶洞与溶洞、土洞与溶洞之间连通性能较好。岩溶地面塌陷是以覆盖层粉质黏土层或砂类土层的扰动和土洞的形成为起点的,塌陷区的岩溶塌陷致塌机制主要为机械贯穿作用,塌陷过程经历了土洞雏形—土洞扩大—平衡稳定—突发地面塌陷四个阶段。

5.2 建议

塌陷区的地质环境条件非常复杂,溶洞、土洞发育,且具有一定规模,连通性能较好,建议今后不宜在勘查区及其周边500 m范围进行地下工程建设活动及抽、排岩溶地下水行为,避免地下水动力条件发生改变,再次发生岩溶地面塌陷。同时建议做好地下水长期监测及地面、建筑变形监测网,进行地下水及变形长期监测,以便掌握勘查区地下水位及地面、建筑物变形的动态变化,随时对岩溶地面塌陷进行预警预报。