DLC-1、FAK在结肠癌、结肠腺瘤中的表达及临床意义

2020-11-03张文思

陈 吉 张文思

结肠癌是常见的消化系统恶性病变,在致癌因素的影响下,结肠黏膜上皮发生恶变。1974年Morson[1]深入研究了结肠癌的发展过程,提出了结肠黏膜癌变过程大多遵循“腺瘤-癌”顺序,腺瘤为其中一个发展阶段,发生癌变的结肠黏膜组织大部分由腺瘤发展而来[2-4]。此观点已被普遍接受,并且目前认为结肠癌是由多基因及多步骤参与形成的。研究结果表明,基因突变、缺失等引起的表达异常与肿瘤形成密切相关,在某些刺激因素的作用下,原癌基因可能会被激活,从而发生恶性肿瘤,这是肿瘤发生、发展的主要影响因素。当抑癌基因在某些因素作用下发生突变、功能下降或缺失等情况时,其肿瘤抑制作用会明显减弱,使组织恶变的风险大大增加,肿瘤发生率显著升高。

肝癌缺失基因-1(DLC-1)是1998年由Yuan等从人原发性肝癌细胞中克隆得到的一个候选抑癌基因。DLC-1蛋白具有3个重要的功能结构域,即RhoGTP酶激活蛋白(RhoGAP)、类固醇急性调节相关脂质转移域(START)和山姆(SAM)结构域,在SAM和RhoGAP结构域之间有一个黏着斑定位序列,这是一段富含丝氨酸的区域[5],DLC-1蛋白可通过此序列与含SH2结构域的蛋白(如张力蛋白、肌动蛋白)结合并参与形成黏着斑,在黏着斑定位和肿瘤抑制过程中发挥重要的作用。黏着斑激酶(FAK)是一种非受体型酪氨酸激酶,位于多条信号通路的关键点,其在细胞与细胞之间以及细胞与细胞外基质的黏附过程中发挥重要的作用,FAK激活后通过一定的转导途径参与细胞的分化、增生以及肿瘤的侵袭、转移等过程[6-7]。本研究联合检测了结肠腺瘤癌变过程中不同阶段的DLC-1和FAK表达水平,探讨两者在此过程中的相互关系及临床意义,以期为结肠恶性肿瘤的早期诊断提供帮助。

1 材料与方法

1.1 材料

选择2017年12月至2018年10月就诊于内蒙古包钢医院消化内科的患者(体检或有慢性腹痛、腹胀、排便异常等消化道症状),收集对其进行结肠镜检查或治疗时获取的结肠组织标本,根据结肠镜下形态学观察及病理诊断分为正常黏膜组、结肠腺瘤组及结肠癌组。正常黏膜组30例,男性17例,女性13例,年龄24~77岁,平均年龄(52.67±14.30)岁;腺瘤组30例,男性11例,女性19例,年龄26~79岁,平均年龄(54.63±15.76)岁;结肠癌组30例,男性18例,女性12例,年龄38~79岁,平均年龄(59.30±10.98)岁。所有标本均由2位消化内科专家以及2位病理科专家进行内镜下形态与病理组织学诊断。排除标准:(1)有家族性腺瘤性息肉史;(2)有恶性肿瘤病史;(3)有内分泌系统疾病史;(4)合并其他系统慢性器官功能衰竭。所有入选者均签署知情同意书,本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

将新鲜组织标本置于冻存管中,保存在液态氮低温环境中。标本放入匀浆专用管中,加入TRIzol试剂1 mL,研磨成浆(6 500 r/min,震动15 s),移至1.5 mL离心管中裂解10 min。加入氯仿0.2 mL,颠倒混匀数次,室温放置5 min,高速离心(12 000 r/min,15 min),可见分成三相。将上层水相转移至新的1.5 mL离心管中,加入异丙醇0.4 mL,混匀后静置(4 ℃,10 min)。高速离心(4 ℃,12 000 r/min,10 min),弃去上清液,加入75%乙醇1 mL,混匀后再次高速离心(4 ℃,10 000 r/min,10 min),重复本步骤1次。弃上清液,空气中干燥10 min,将沉淀溶于20 μL DEPC水中,取溶解后的液体 5 μL,剩余RNA溶液暂时放于-80 ℃冰箱内保存备用。低温环境下配制反应混合液,去除总RNA中的基因组DNA,进行反转录反应。以获得的cDNA为模板,采用实时荧光定量聚合酶链反应(RT-PCR)法检测DLC-1 mRNA和FAK mRNA的表达水平。采用2-ΔΔCt法计算相对表达量。

1.3 统计学处理

2 结果

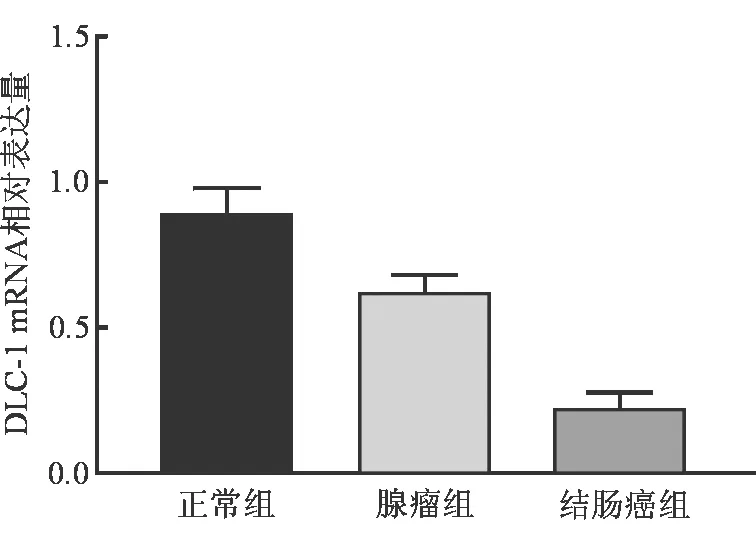

2.1 3组的DLC-1 mRNA表达水平比较

采用RT-PCR法对DLC-1 mRNA进行定量检测,正常黏膜组、腺瘤组、结肠癌组的DLC-1 mRNA相对表达量分别为0.889±0.090、0.614±0.071、0.216±0.059,呈逐渐降低趋势,多组间比较结果显示差异有统计学意义(F=624,P<0.001)。组间两两比较结果显示,结肠癌组与腺瘤组的差异有统计学意义(t=20.77,P<0.001),腺瘤组与正常黏膜组的差异有统计学意义(t=14.36,P<0.001),结肠癌组与正常黏膜组的差异有统计学意义(t=35.12,P<0.001)。见图1。

图1 3组的DLC-1 mRNA表达水平比较

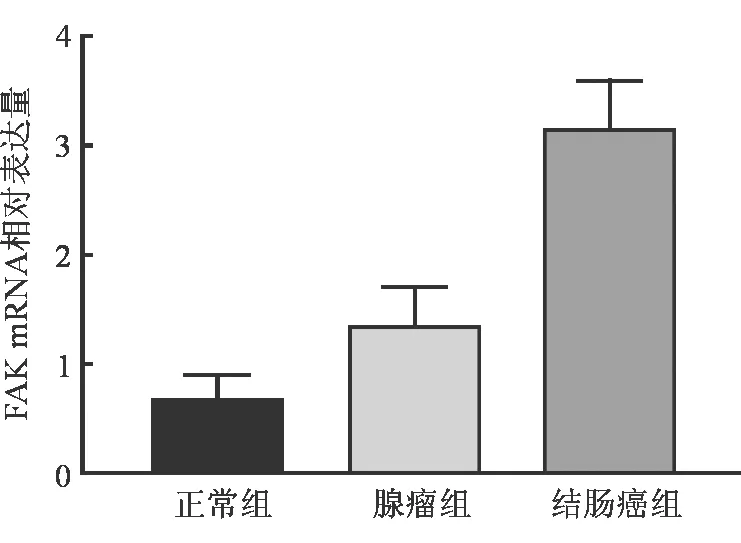

2.2 3组的FAK mRNA表达水平比较

采用RT-PCR法对FAK mRNA进行定量检测,正常黏膜组、腺瘤组、结肠癌组的FAK mRNA相对表达量分别为0.674±0.219、1.329±0.375、3.136±0.454,呈逐渐升高趋势,多组间比较结果显示差异有统计学意义(F=371,P<0.001)。组间两两比较结果显示,结肠癌组与腺瘤组的差异有统计学意义(t=19.29,P<0.001),腺瘤组与正常黏膜组的差异有统计学意义(t=6.99,P<0.001),结肠癌组与正常黏膜组的差异有统计学意义(t=26.29,P<0.001)。见图2。

图2 3组的FAK mRNA表达水平比较

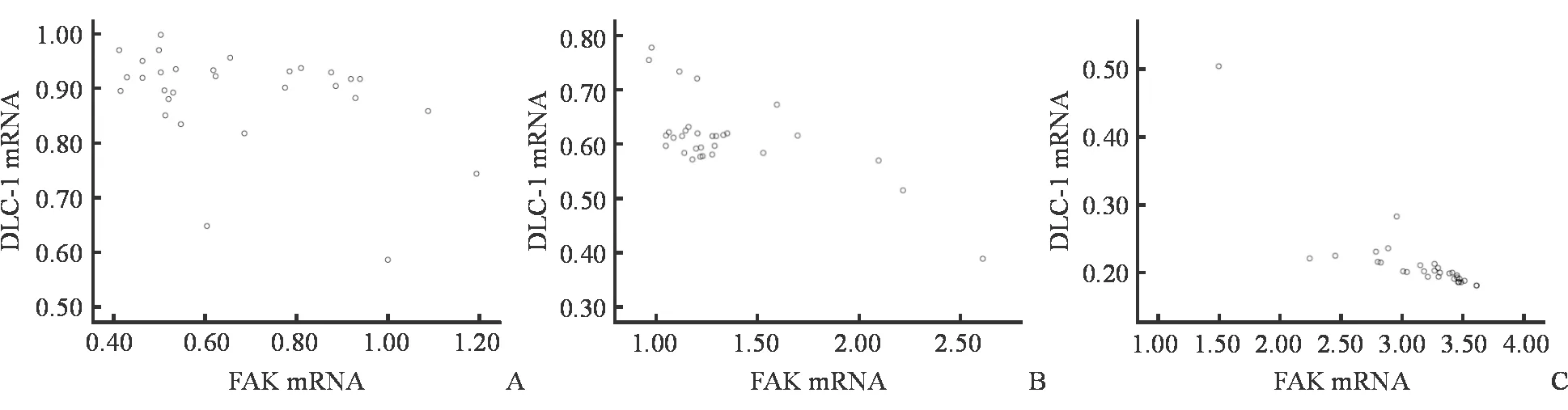

2.3 3组中DLC-1 mRNA与FAK mRNA表达的相关性分析

应用Pearson相关性分析对正常黏膜组、腺瘤组、结肠癌组中DLC-1 mRNA与FAK mRNA的表达进行检验,分析两者的相关性。结果显示,3组中DLC-1 mRNA与FAK mRNA的表达均呈负相关(r=-0.394,P<0.05;r=-0.672,P<0.001;r=-0.812,P<0.001)。见图3。

图3 3组中DLC-1 mRNA与FAK mRNA表达的相关性分析 A 正常组 B 腺瘤组 C 结肠癌组

3 讨论

早期结肠恶性肿瘤可通过内镜下切除病变组织或外科根治性手术治疗,治愈率相对较高,而对于结肠进展期肿瘤则疗效欠佳[8]。在中国,人们对于结肠癌筛查的意识不强,且目前缺乏特异度、敏感度较高的生物学指标,约有30%的患者确诊时已处于进展期,失去了治愈的机会,预后较差,5年生存率较低[9-10]。高危患者若能被早期发现,并及早采取处理措施,可减缓甚至阻断疾病恶化进程,大幅度降低结肠癌的发病率,并可以在一定程度上减轻患者的经济压力和心理负担。

机体内环境的稳定与细胞增殖、凋亡的关系密切,两者共同维持平衡以保证各项生命活动正常运行,一旦平衡被打破则会出现细胞的异常增殖、分化,机体不能正常调控细胞组织的生长,最终可能导致肿瘤的不可控发展。DLC-1定位于局部黏着斑,因此要发挥其肿瘤抑制作用,对局部黏着斑的定位是必需的[11]。DLC-1可广泛表达于多种正常组织器官中,并且主要定位于细胞质中。DLC-1的定位不同,其发挥的抗肿瘤效应亦不相同,其定位于细胞质中发挥抑制肿瘤细胞增殖及迁移的作用,定位于细胞核则发挥诱导凋亡的作用[12]。本研究中,正常黏膜组、腺瘤组、结肠癌组的DLC-1 mRNA相对表达量呈逐渐降低趋势,提示该基因可能在结肠腺瘤癌变进展中发挥负性调控的作用,在某种因素作用下,其表达受到抑制或活性作用降低,抗肿瘤效应随之减弱,细胞不能进入正常的凋亡程序,最终发展为恶性肿瘤。本研究结果显示,DLC-1有望成为预测结肠腺瘤癌变风险的分子标志物,并且可能可以通过调控该基因的表达活性,在一定程度上阻止结肠腺瘤癌变,为临床上结肠癌的早期发现、及早治疗提供选择,以改善患者的预后。

FAK是一种非受体型酪氨酸激酶,位于细胞内黏着斑部位,其在整合素信号刺激下被激活后,会引起一系列下游信号分子共同活化细胞外信号调节激酶(ERK),最终对细胞的增殖、迁移和抑制凋亡起促进作用[13]。研究显示,在某些因素作用下,FAK可过度表达或活性增强,并且这种改变与恶性肿瘤的多种生物学过程有关,包括肿瘤的发生、增殖、侵袭、转移和抗凋亡等过程[14]。本研究中,正常黏膜组、腺瘤组、结肠癌组的FAK mRNA相对表达量呈逐渐升高趋势,结肠癌组的FAK mRNA相对表达量显著高于正常黏膜组和腺瘤组,故认为该基因的高表达可能是结肠腺瘤发生癌变的机制之一,早期采取措施干扰该基因过表达,可能能够延缓甚至阻断结肠腺瘤的癌变进程。因此,进一步研究FAK基因的具体作用机制,可能具有重要的临床意义。

本研究对3组中DLC-1 mRNA与FAK mRNA的表达进行Pearson相关性分析,结果显示3组中两者的表达均呈负相关性,FAK mRNA的表达显著升高,而DLC-1 mRNA的表达显著下降,由此认为DLC-1与FAK共同参与了结肠癌的发生、发展,且两者在此过程中相互拮抗,DLC-1可能是FAK的上级调控位点,处于主导地位,可能直接或间接影响FAK的表达,这与Kim等[15]的研究结果相符,DLC-1基因表达可使FAK脱磷酸化失去活性,还会对黏着斑的形成发挥抑制作用,使恶变细胞的黏附性降低,从而发生凋亡。由于结肠黏膜癌变进程涉及的分子机制十分复杂,且与多种因素有关,对于结肠恶性肿瘤的相关研究成果仍十分有限,尚未完全揭示病变机制,本研究结果尚需大量临床研究的验证。