歌剧《奥赛罗》构建场景的基本要素分析

2020-11-03张慧娟江苏师范大学音乐学院江苏徐州221116

张慧娟(江苏师范大学 音乐学院,江苏 徐州 221116)

歌剧《奥赛罗》是威尔第晚期创作的一部杰作,一部堪与莎剧原作相媲美的最伟大的意大利歌剧。剧中的多个场和场景特色鲜明,手法独到,被后世奉为经典。意大利歌剧的传统分曲结构在这里被彻底打破。场景之间得以连续进行,形成连续的结构单位。但是如此一来,剧中众多的、零散的戏剧事件,自由流动的音乐语言要怎样进行分析呢?

笔者认为,可以从场景构建的视角,根据歌剧中戏剧动作的完成和音乐明显终止为单位,将《奥赛罗》划分成相对完整的场景。由此窥探场景中众多的音乐材料是如何为戏剧场景服务;场景中戏剧性与抒情性是如何相结合或自由转换;威尔第又是如何创作出特有的场景构造模式的。

目前,国内外学者从许多不同的视角对于该剧进行的研究,成果丰硕。如在音乐学研究层面,多从作品的历史价值、音乐本体分析等方面展开,注重调式调性、和声对位、曲式结构、管弦乐配器、旋律持点等技术方面。在戏剧学研究层面,多从脚本的改编、情节的布局构造、动作的设置等方面入手。国外在歌剧结构研究领域对本文写作有较大参考价值的是苏联音乐学家瓦·尼·赫洛波娃。她在著作《音乐作品的曲式》“歌剧的大的部分的曲式(幕、景、场)” 一章中,将其曲式类型归纳为:1.三部—四部再现曲式;2.回旋曲式及变种;3.对称曲式及变种;4.回旋-对称曲式;5.贯穿曲式。[1]国内研究成果中,杨燕迪老师在其著作中将歌剧史上出现过的主要结构方式归纳为四种类型:1.分曲结构;2.场景结构;3.连续体结构;4.混合式结构。[2]作者指出,从19世纪中叶到20世纪,很多歌剧是按照场景的模式来构架作品。钱亦平老师的论文“歌剧中的回旋曲式”[3]是国内为数不多的关于歌剧曲式研究的文章。以上研究成果对本文的写作具有较大参考价值。

整体来说,将音乐分析与戏剧分析相结合,关注歌剧的场景构建的研究视角却相对较少,在众多研究歌剧《奥赛罗》的成果中未曾看到,而分析歌剧的场景构建进而理解整部歌剧是一个有效的途径,这对于我们理解该剧的创作手法是非常必要的。下面先来看下歌剧总体分析。

一、歌剧总体幕·场·景要素分析

所谓场景歌剧,即在分曲歌剧的基础上,扩大或融合原有的分曲单位,同时模糊分曲间的界限,歌剧被写成一个个较大的场景。一个场景包含几个分曲,这样就更加复杂,也更符合戏剧的自然流动。[3]歌剧《奥赛罗》属于较典型的场景歌剧。本文的分析将从威尔第创作的歌剧《奥赛罗》场和场景的材料构建着手分析。表1为笔者对歌剧幕①幕(act):戏剧作品和戏剧演出中的段落。按剧情发展的时间、地点和事件的变化、转换而划分幕,又可按剧情发展的需要划分为场或景。也常有不分幕而把全剧分为若干场的。参见:云岚.简明戏剧词典[M].上海:上海辞书出版社,1990:34.、场②场(Scene):戏剧作品和戏剧演出中的段落。参见:云岚.简明戏剧词典[M].上海:上海辞书出版社,1990:34.、场景③场景(Scena):通常指戏剧行动发生的场所。就戏剧单元而言,系为在场的基础上略加延伸的结构,他包括在场人物的活动以及对周围环境的描写,实际上是同一地点、背景和时间条件下的一段剧情发展。在分曲体制的歌剧中,这往往就是一个分曲。它既有前后过渡性情节的叙述,也可能有第一段合唱或舞蹈场面,甚至加一段乐队演奏的片断然后再接若干唱段的情形。早期的分曲只标分曲号,19世纪以来的歌剧总谱上常会有“场景和咏叹调”的标题。参见:钱苑,林华.歌剧概论[M].上海:上海音乐出版社,2003:309.材料构建的总体分析。

脚本作家博伊托在创作歌剧《奥赛罗》台本时,根据歌剧的规律对莎剧《奥赛罗》做了一系列的增删改编。④博伊托在创作歌剧《奥赛罗》的台本时对莎剧原著所做的增删改编国内已有学者进行详细的分析,本文在此略过。参见:董放.从话剧到歌剧——歌剧《奥赛罗》台本与莎剧《奥瑟罗》的比较研究”[J].音乐艺术,2002(3);谌蕾.论威尔第的莎士比亚歌剧[D].上海音乐学院学位论文,2015:61.最终确定歌剧由四幕、21场、39个场景组成。威尔第在创作歌剧音乐时依据戏剧进程的需要采用了宣叙调、咏叹调、合唱、重唱、乐队等多种要素来构建作品(参见表1)。

居其宏将咏叹调的戏剧功能分为:抒情性咏叹调、叙事性咏叹调和冲突性咏叹调;宣叙调分为:叙事性宣叙调、冲突性宣叙调;重唱又可分为抒情性重唱、叙事性重唱和冲突性重唱等;合唱具有渲染戏剧气氛、介入戏剧冲突、描绘场景色彩、抒发人物情感、参与形象塑造、揭示歌剧主题等戏剧性功能。笔者在此将其分成单一素材构成的场景、两种素材构成的场景、多种素材构成的场景等三个部分依次进行论述。[4]

二、单一素材构成的场景

在歌剧中,由单一素材构成的场景共有25个。笔者按照类别将其再分为:咏叹调构成的场景、合唱构成的场景和重唱构成的场景、哑剧构成的场景,并结合戏剧结构加以分析。

(一)咏叹调构成的场景

由咏叹调构成的场景共有五个,分别是第三幕第三场 “奥赛罗的独白”、第三幕第八场第二场景苔斯德蒙娜的咏叹调《伏地于淤泥》、第三幕第九场第一场景“奥赛罗的独白”、第三幕第九场第二场景“伊阿古的独白”、第四幕第四场第二场景“奥赛罗临终前的咏叹调。”这几首咏叹调均以抒情为主,可归入抒情性咏叹调的类别中。下面笔者以奥赛罗的独白《唯独我不能逃离自己》为例加以分析。

这首咏叹调出现在第三幕第九场的第一场景中,位于戏的进展阶段⑤顾仲彝将戏剧发展的不同阶段分为六个结构部分,即开场和说明、戏的开端、上升动作、戏的进展、高潮、戏剧冲突的解开,戏的下降和结局等阶段。参见:顾仲彝.编剧理论与技巧[M].北京:中国戏剧出版社,1981.。剧情是:奥赛罗当众打妻、骂妻、咒妻并赶走众人后,独自一人留在台上自怜自哀。此时伊阿古的毒药已经奏效,奥赛罗完全相信妻子不忠确有其事。他以这首咏叹调唱出了自己在爱与恨的夹击下仿佛被掏空一般的无助、无奈和无法接受的心情。此时音乐建立在e小调上,暗示着奥赛罗昔日的雄风与豪情已经不在,他甚至失去了歌唱的能力,其唱段由吟诵性的音调组成,乐队中伊阿古的三连音音型弥散各处,表明他已完全落入伊阿古的魔掌。最后以心力交瘁,倒地昏厥结束。

(二)合唱构成的场景

剧中由合唱构成的场景有一个,即第一幕第一场的第三场景“篝火合唱场景”,又被称作《欢乐的火花》,笔者在此加以分析。

这段合唱位于歌剧戏的开端部分,介于伊阿古走出的两步棋“结盟友”和“劝喝酒”之间。篝火合唱可以说是与剧情无关的段落。它在莎翁原著中并不曾出现,而是作曲家和脚本作家根据歌剧艺术的特点增加出来的内容,其戏剧功能是:1.意在为歌剧提供富有效果的场景,并趁机进行舞台调度使情节巧妙地往下过渡。这是一段表现胜利过后喜悦气氛的合唱音乐。2.结尾处的歌词对奥赛罗和苔斯德蒙娜爱情的悲剧性结局进行了预示:

Fuoco di gioia 欢乐的火光,

—Rapido brilla! Rapido passa—fuoco d’amor! 飞快地燃亮、飞快地熄灭像爱情一样。

表1.

该段由乐队前奏引入。通过改变速度(Allegro assai moderato——Allegro)和调性(C—e)与前面的动作和段落区别开来。这是段合唱和乐队的作品,没有独唱的参与。结构完整清晰,它的开始部分和结束部分一目了然,结束处有明确的终止式。作品在结构上分为四个部分,为贯穿曲式,见表2。

威尔第善于运用简洁的乐队手段,达到非常传神的描绘与造型效果。“音画法”就是他常用的乐队描绘手法。这里是音画法进一步扩展为乐队织体,应用于较大篇幅的一个范例。篝火合唱很自然地流动到宣叙性的饮酒歌场景。

表2.

(三)重唱构成的场景

由重唱构成的场景有 17个,其中由二重唱构成的场景有14个,即第一幕第一场第二场景“伊阿古与罗德里戈的宣叙性二重唱”(叙事)、第一幕第三场的“爱情二重唱”(抒情、叙事);第二幕第一场“伊阿古与凯西奥的宣叙性二重唱”(叙事)、第二幕第三场第一场景“伊阿古与奥赛罗的宣叙性二重唱”(叙事)、第二幕第四场第一场景“苔斯德蒙娜与奥赛罗的宣叙性二重唱”(叙事)、第二幕第五场第一场景“奥赛罗与伊阿古的宣叙性二重唱”(叙事)、同场第三场景“奥赛罗与伊阿古的宣叙性二重唱”(叙事);第三幕第一场“伊阿古与奥赛罗的宣叙性二重唱”(叙事)、第三幕第二场“苔斯德蒙娜与奥赛罗的宣叙性二重唱”(叙事)、第三幕第四场“伊阿古与奥赛罗的宣叙性二重唱”(叙事)、第三幕第六场“奥赛罗与伊阿古的宣叙性二重唱”(叙事);第四幕第一场第一场景“苔斯德蒙娜与艾米丽娅的宣叙性二重唱”(叙事)、第四幕第三场第二场景“奥赛罗与苔斯德蒙娜的宣叙性二重唱”(叙事)。由三重唱构成的场景有两个,分别是第三幕第五场的“窃听三重唱”(叙事、抒情);第四幕第三场第三场景的“临终告别三重唱”(叙事)。由多人组成的重唱场景有第二幕第四场第二场景的“奥赛罗、苔斯德蒙娜、伊阿古、艾米丽娅组成的四重唱”(冲突);第三幕第八场第一场景“众人的宣叙性重唱”(冲突);第四幕第四场第一场景“众人揭穿伊阿古的宣叙性重唱”(叙事)。下面笔者仍从抒情性重唱、叙事性重唱和冲突性重唱三种类型来加以论述。

1.抒情性重唱

剧中,抒情性重唱有一个,即奥赛罗与苔斯德蒙娜的“爱情二重唱”。该重唱位于戏的开端部位,其戏剧功能是:作曲家以这首二重唱抒发男女主人公间彼此的爱意,展现两人最初的情感状态“互敬互爱”。以便为二人之后情感的破裂、决裂直至诀别形成对照,见表3。

表3.

2.叙事性重唱

剧中叙事性重唱所占比重较大,有14个,笔者在此以第一幕第一场第二场景为例加以分析:

这是一段叙事性的宣叙性二重唱段落,位于戏的开端部分。剧情是伊阿古安慰情场失意的罗德里戈,宣称是其盟友,会帮助他获得苔斯德蒙娜。进而又道出对奥赛罗与凯西奥的不满,意图报复。本段的戏剧功能主要是:1.交代伊阿古憎恨奥赛罗、嫉妒凯西奥的原因。2.告诉观众罗得里戈由于暗恋苔斯德蒙娜,被伊阿古利用,成为其盟友。3.为伊阿古后续阴谋的开展作好铺垫。从第一幕结构布局上看,这一段为之后的饮酒歌和酒后械斗的发生做了准备。从全剧的结构安排来看,这里是歌剧戏剧冲突和伊阿古实施毒计的准备阶段,其第一步就是“结盟”,是重要的一个环节。矛盾一方的伊阿古和盟友罗得里戈在此正式亮相。伊阿古在这段宣叙调的最后自曝道:

Cosi e pur vero che se il Moro io fossi 我若是那摩尔人,

Vedermi non vorrei d’attorno un Jago. 就不让伊阿古留在身边。

将戏剧自然的引入到后面的场景,这些人物间的矛盾、悲剧前史的交代也使观众产生疑问和期待,引起人们的兴趣,为后面相继发生的戏剧冲突埋下了伏笔。

表4.

这段音乐的结构可分为三个部分,为无再现三部曲式。

在A部分中,伊阿古宣认是罗德里戈的挚友。它是较长的宣叙性段落,较少旋律性,多由一系列的重复音组成。只有在伊阿古向罗得里戈表示友谊的时候才会暂时脱离这种模式,演唱加连音的稍具歌唱性的句子。此外,伊阿古表示嘲讽的三连音音型首次出现。伴奏仅由弦乐组偶尔进入,给予简单的和声支持。伊阿古在此之上对情场失意的罗得里戈给予安慰,并适时的表达友谊给予劝慰。

在B部分中,伊阿古许下承诺,罗德里戈所爱之人必属于他。这一段是简短的咏叙调。音乐部分在弦乐和木管组的断奏伴奏下,伊阿古用跳音唱出稍具旋律性的句子。他在此背景下向罗得里戈承诺帮其得到苔斯德蒙娜,其虚情假意跃然纸上。

C部分回到宣叙性段落。伊阿古说出了憎恨奥赛罗、嫉妒凯西奥的原因。

Quell’azzimato capitano usurpa Il g rado mio 那卷发上尉抢了我的官职。

Il grado mio che in cento

Ben pugnate Battaglie ho meritato. 那官职是我身经百战所应得的报酬。

此时,乐队随之奏出了长达六小节的震音传达伊阿古此时内心的恨意。随后声乐部分回到咏叙调,作曲家使了用像蛇形一样的上行后折返下行的三连音形态,描摹出伊阿古狡猾阴暗的心境和嘴角流露出来的嘲讽不屑的神态。

3.冲突性重唱

剧中属于冲突性的重唱有:第二幕第四场第二场景的“奥赛罗、苔斯德蒙娜、伊阿古、艾米丽娅组成的四重唱”和第三幕第八场第一场景“众人的宣叙性重唱”。笔者在此以“四重唱”为例加以分析。

这段四重唱所在位置是第二幕第四场第二场景,处于戏的进展阶段,是歌剧中最精彩的戏剧场景之一。该场景由四人、两组构成,将人物不同的心理动作和外部动作在同一时空中通过音乐得以充分、立体的展现。奥赛罗和苔斯德蒙娜,伊阿古和艾米利娅间形成对比关系。本段剧情是:苔斯德蒙娜在表白自己忠贞的爱情,安抚丈夫。奥赛罗在猜测妻子不忠的原因,哀叹其失去纯洁的爱情;伊阿古和爱米利娅两个人则在争吵。爱米利娅对伊阿古的险恶用心有所察觉,伊阿古蛮横地从妻子的手中夺下苔斯德蒙娜掉落的手绢。其戏剧功能是:为伊阿古制造获得手绢的机会。这一核心动作的完成将这段四重唱分为两个部分,为二部曲式。本段结构如下,见表5。

从戏剧动作上看,奥赛罗夫妇忙于猜忌与表白,伊阿古夫妇则在劝戒与恐吓。就音乐而言,奥赛罗夫妇的旋律是歌唱性的,伊阿古夫妇是吟诵性的。具体来看,苔斯德蒙娜的旋律音域非常宽广,足有两个八度(bb-bb2),线条流畅且高亢,气息悠长、极具抒情性。其中不乏多处大跳音程。它高高地飘在其它声部上方。相比之下,奥赛罗的旋律以含糊的断奏、短音为主,他的线条较多重复,显得不安和激动。奥赛罗的声部尽管也像苔斯德蒙娜那样多次到达高点(bb2),但次数并不多(奥2次,苔3次),他的高音时值也比较短(奥4拍,苔10拍)。因此,苔私德蒙娜的线条在重唱中较为突出,乐队主要支持她的声部,模仿她的线条,只有在她缺席或保持长音的情况下,乐队才会烘托其他的声部。而伊阿古和艾米丽娅的旋律线条比较窄,多以断音组成,突出叙事性。四重唱建立在bB大调之上,属于伊阿古的F大调系统。表明伊阿古的毒药在发挥作用,但在A部分中,苔私德蒙娜的声部较为突显,而B部分中,则对奥赛罗着墨较多。

表5.

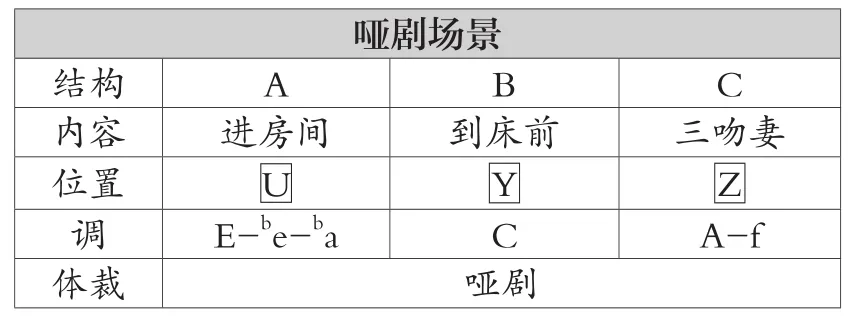

(四)哑剧构成的场景

剧中由哑剧构成的场景发生在第四幕第三场第一场景。剧情是:奥赛罗在杀妻前来到房间,走到床前亲吻熟睡妻子的过程。该场景位于歌剧的必需场面即将到来前的阶段。

伴随奥赛罗从暗门进入卧室,手持凶器意图杀妻及心理斗争的过程。威尔第用一大段乐队音乐和舞台指示替代了人物的唱段。此时舞台上人物的行动和心理变化均通过乐队体现出来,管弦乐队成为戏剧动作的参与者。奥赛罗心中的爱与恨、痛苦与挣扎的交织和对抗被展现得淋漓尽致,戏剧紧张感徒然而生。本段为无再现三部曲式,结构见表6。

这段音乐采用三部性结构。A部分描绘奥赛罗来到房间的过程。摩尔人在加弱音器的低音提琴旋律的伴奏下出场(参见谱例2),该旋律描摹出他此刻爱恨交织的复杂心理。这一旋律被伊阿古三连音动机衍生而来的新动机五次打断。每打断一次,低音提琴的愤怒情绪就会有所增强。此外,这一段出现由八个十六分音符连缀一个四分音符的属于奥赛罗的新动机。代表奥赛罗愤怒、抑郁的心境,此时的他是个充满威胁的人物,暂且将该动机称为威胁动机(menace[5])(谱例3)。该动机在这里出现三次。在后面的段落里几乎贯穿奥赛罗杀妻和自杀两个场景。表明此刻奥赛罗被伊阿古完全控制,从某种角度来看两人合二为一,奥赛罗被伊阿古这恶魔附体,难分伯仲。这一动机最终累积为心底的怒吼,他心里的矛盾与挣扎瞬间被愤怒取代。摩尔人怒发冲冠奔到床前决心杀妻。

B部分展现奥赛罗来到床前,面对熟睡的妻子欲杀不忍、欲罢不能的矛盾心理。在弦乐奏出的震音烘托下,代表死亡的动机(谱例4)由英国管和大管同时奏出。该动机下行小二度的三次重复描绘出奥赛罗此刻内心所承受的煎熬与痛苦,并使人联想到亲吻音乐的主题。

C部分的动作是奥赛罗在准备杀妻前三次吻妻,亲吻主题随之第二次出现。亲吻音乐从A大调上开始,后转到f小调(伊阿古的调),既与第一幕爱情二重唱相呼应又与它有所区别,意在表明奥赛罗对妻子仍真爱不变,但人物的心境已今非昔比。

表6.

三、两种素材构成的场景

剧中,由两种素材构成的场景有10个,分别是:第一幕第一场的第四场景“饮酒场景”(三重唱、合唱);第一幕第二场“奥赛罗平息械斗”(咏叹调、宣叙性重唱);第二幕第二场第一场景“信经场景”(宣叙调、咏叹调);第二场景“伊阿古与凯西奥、苔斯德蒙娜的哑剧场景”(宣叙调、哑剧);第二幕第五场第二场景“奥赛罗的咏叹调”(宣叙调、咏叹调);第二幕第五场第五场景“报复二重唱”(咏叹调、二重唱);第三幕第七场“大使到来”(宣叙性重唱、合唱);第三幕第八场第三场景“大型重唱”(重唱、合唱);第四幕第一场第二场景“杨柳歌场景”(宣叙调、咏叹调);第四幕第二场“祈祷场景”(宣叙调、咏叹调)。笔者在此以“报复二重唱”为例加以分析。

“报复二重唱”出现在第二幕第五场最后,位于戏的进展部位。剧情是:奥赛罗被伊阿古编造的梦语和手帕激怒,从对妻子有所猜疑迅速变为十分怀疑,进而发出报复的怒吼。伊阿古随之附和。此时戏剧进展接近停滞状态,给音乐表现留下了足够的空间。

结构上,这段音乐由奥赛罗的咏叹调和奥赛罗与伊阿古的二重唱构成。粗看这首二重唱,与莎士比亚的戏剧相互匹配。戏剧上奥赛罗日益陷入伊阿古的控制之中,音乐中奥赛罗更多用伊阿古的音乐材料而不是自己的演唱,二重唱从奥赛罗声部开始,管弦乐以颤音描绘他的情感突变的心理状态,其高亢的声音和强而有力的附点节奏令人联想起他首次登场宣布胜利时的豪迈情怀,然而这里令他怒吼的对象不是土耳其人或是其下属,而是他清白的妻子。主要旋律在管弦乐的低音区,是一个令人着迷的重复线条。当伊阿古回应奥赛罗的诅咒时,她并没有像奥赛罗一样使用连续进行的重复音,而是最初出现在管弦乐队中的旋律。显然,这条旋律属于伊阿古,奥赛罗的旋律居于次要地位。最初伊阿古的线条流动而奥赛罗的静止。随后,伊阿古将奥赛罗导向主要旋律,随后两个旋律合而为一,最后以叫喊呼唤报复之神结束音乐。

四、多种素材构成的场景

由多种素材构成的场景有三个,它们是:第一幕第一场第一场景“暴风雨场景”(重唱、合唱、咏叹调);第一幕第一场第五场景“械斗场景”(宣叙性重唱、咏叙调、合唱);第二幕第三场第二场景“颂扬合唱场景”(合唱、哑剧、咏叹调、咏叙调)。下面以“暴风雨场景”为例加以分析:

该段以合唱为核心,在管弦乐的烘托下,描绘奥赛罗率众在风暴交加的大海上与土耳其人作战的紧张场面。恶劣的天气、险要的地理环境和紧张的战争场面三者交相呼应,营造出一个极具效果的戏剧性场景。本段在戏剧结构上属于该幕的开场和说明部分,也是戏的破题部分,采用的是热闹的破题法。剧中重要人物卡西奥、蒙太诺、罗得里戈、伊阿古、奥赛罗(苔斯德蒙娜除外)集体亮相。其戏剧功能包括三个方面:1.确立全剧的基调:暴力和恐惧的情绪氛围;2.为作为统帅的奥赛罗第一次登场营造了一个极为相称的、色彩雄浑、气势宏大的氛围。树立其威严、高大、受人尊敬的形象;3.其恐怖、紧张的气氛立即吸引观众入戏,与剧中人物同呼吸共命运,且起到静场的作用。

音乐结构如下,见表7。

表7.

整个风暴场景的调性是比较模糊的,尤其A部分,音乐没有在哪个调上长时间停留,直到奥赛罗出场前E大调才得以肯定。这与海战中天气及战况的瞬息万变、难以琢磨的戏剧情境相匹配。此外,脚本作家将伊阿古与奥赛罗的矛盾在此进行了预示。在大合唱中,伊阿古在合唱的衬托下唱出了三小节的旋律:“让大海之腹做他坟墓!”旋律以一个尖锐的小九度大跳开始,然后是节奏生硬的下行音阶,勾画出了伊阿古的阴险形象。作曲家以三个动机描摹海战场景。在激烈的战争过程中,风浪交加、天海震动、险象环生的景象。

作曲家将B部分奥赛罗的首次登场亮相安排在紧张纷乱的战争过后。他以咏叹调《让回教徒的傲气葬身海洋》完成亮相,仅13小节,两个乐句的篇幅,但高度概括了奥赛罗的基本形象。其与前一部分的连接是由弦乐组小提琴奏出的#G音来完成。他的入场在#C大调上,停留在足四拍的#e2音上的声线高高在上,乐队加以主三和弦的衬托,使得奥赛罗的开腔“Esultate”高亢嘹亮、响彻云霄。之后乐队仅在木管组中以简单的和声加以烘托,突显了大音希声之下的奥赛罗顶天立地的英雄形象。演唱以一个大六度音程的跳进开始,明亮辉煌。随后是音阶式的下行旋律,带有进行曲式的肯定节奏。第二句以小六度跳进开始,虽然冲力有所减弱,但旋律盘旋在高音区,最后落在e2上。威尔第的乐队同样在强调奥赛罗的力量和高贵。伴奏部分的力度标记都是f和ff。整个登场旋律辉煌高亢,给人以豪气冲天、威震寰宇的气势。与前面管弦乐队和合唱制造的紧张、混乱、惊险的气氛形成鲜明的对比。奥赛罗威严、高大的英雄形象通过威尔第的寥寥几笔得以彰显。在简短的胜利宣言之后,音乐转回E大调,给塞浦路斯军民以充分的理由进行欢庆。

接下来便是合唱队颂赞奥赛罗和欢庆胜利的C部分。该部分调性肯定,E大调处于主导地位,并在此调上结束这段音乐。总之,这段音乐尽管喧闹,但戏剧动作并没有在此开始,而是安排在下一段。

结 语

通过上述分析,我们可以看到歌剧《奥赛罗》中的多个场和场景特色鲜明,手法独到,被后世奉为经典,如暴风雨场景、篝火合唱场景、饮酒歌场景、爱情二重唱场景、颂扬合唱场景、窃听三重唱场景、杨柳歌场景、祈祷场景、谋杀场景等。这些场景的成功构建,源于作曲家多年的技术锤炼和敏锐的戏剧直觉,依据戏剧情境创造性地运用多种音乐要素,从而使其经久不衰,位居经典之列。

该剧在场景构建方面的主要特点可概括为:

1.咏叹调在刻画人物性格、心理方面起了重要作用。作为意大利歌剧的一代宗师,威尔第对咏叹调的创作可谓炉火纯青。他为剧中重要的人物奥赛罗、伊阿古和苔斯德蒙娜均创作了大段的咏叹调,用来塑造人物形象,描摹内心动向。如奥赛罗的出场咏叹调“让回教徒的傲气葬身海洋”(第一幕第一场)为其树立了威严、高大的统帅形象。他在平息械斗时所唱的咏叹调“放下刀剑”(第一幕第二场)展现了他在军队中的权威和领导力。在伊阿古的挑唆下他逐渐相信妻子不忠确有其事,作曲家为其创作了一系列的咏叹调“你把我盯上十字架”(第二幕第五场)、“上帝!你的惩罚降临我身”(第三幕第三场)、“唯独我不能逃离自己”(第三幕第九场)、“多么苍白”(第四幕第四场)展了现他心中疑、恨、杀、悔的情感转变过程;作曲家为伊阿古单独创作了两首咏叹调,即“信经”(第二幕第二场)和“我的毒药见效”(第三幕第九场)。前者传达了他恨的哲学,和与世人为敌的态度。后面一首唱段则表现了他成功挑起了奥赛罗对妻子的恨意后的得意心态。作曲家为苔斯德蒙娜安排了“伏地于淤泥中”“杨柳歌”“圣母玛利亚”等唱段,刻画了她的委屈、忧伤、美好等多个侧面的形象。

2.重唱在剧中的分量加强。威尔第是位重唱写作大师。重唱在这部歌剧中以数量之多和质量之高引人瞩目。仅重唱作为单一素材构成的场景就有17个,此外重唱还与合唱、咏叹调、咏叙调、哑剧表演等素材共同构成较为大型、复杂的场景。抒情性重唱、叙事性重唱和冲突性重唱等类别一应俱全。这些重唱在推动戏剧发展、塑造人物形象、营造戏剧氛围、描摹人物心理等方面发挥了重要作用。剧中的爱情二重唱、报复二重唱、窃听三重唱、四重唱等皆为剧中的上乘之作。

3.合唱在渲染气氛、推动戏剧进展等方面起到重要作用。作曲家为该剧创作了多个令人过耳不忘的合唱段落,如暴风雨合唱、篝火合唱、颂扬合唱等。这些合唱所起的作用是营造气氛、衬托主人公的品格或心境。此外,合唱还作为音响陪衬与重唱、咏叙调等素材相结合起到了良好的戏剧表现作用。如在饮酒歌场景中,合唱的加入营造了一种众人狂欢宴饮的欢乐气氛,并突显了士兵们的阳刚之气。又如第三幕第八场中众人的大型重唱分曲中,由七个独唱演员和两个合唱对组成。合唱的加入增加了场景的气势,音响的厚度和力度。它与众人的重唱、苔斯德蒙娜的独唱及乐队等素材一起形成一个宏大、壮观的场面,并将音乐、戏剧情绪推向高潮。

4.宣叙调与咏叹调得到更有效的交融。在《奥赛罗》中,宣叙调和咏叹调泾渭分明的界限被打破,两者更好地连贯、融合,并达到精妙入微的高度,[6]共同为戏剧表现服务。如在苔斯德蒙娜的《杨柳歌》和祈祷圣母的唱段中,宣叙调融入咏叹调之中,形成你中有我、我中有你的态势,在抒发主人公内心情感的同时也推动了戏剧的继续发展。此外,结构上《奥赛罗》被称为是一部连续性歌剧,意大利歌剧的传统分曲结构在这里被彻底打破,该剧以幕为单位,每一幕包含若干个连续进行的场景,但分曲的痕迹依然存在。作曲家通过导入——确立——离开三个步骤,使得音乐的段落之间,场景之间得以连续进行,形成连续的结构单位,重现主题使得歌剧在戏剧与音乐上获得高度统一。调性与戏剧意念相联系,使得音乐和戏剧配合紧密,好似水乳交融。歌剧使观众以另外一种体裁样式感受莎翁经典之作的魅力。