向水而生:徽州传统聚落水环境的生态营造研究

2020-11-02胡良全合肥建工集团有限公司安徽合肥230000

胡良全 (合肥建工集团有限公司,安徽 合肥 230000)

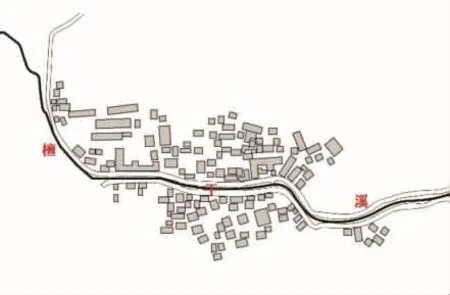

1 水系与徽州传统聚落分布

徽州传统聚落的营建与发展依赖于自然山水与气候风土,也依赖于观天问地的经验与观念。人为寻求庇护、繁衍等彼此依赖,不再孤立生存。人群择地而居,筑屋造院,逐渐形成聚落的状态。从屋舍到聚落,其生息营造的过程是人对自然择利避害的过程,其中既有对自然山水的改造也有对自然山水的利用。而其中,水承担着举足轻重的作用,成为聚落生存的命脉。水丰者,择水而居之时又需躲避水患;水贫者,逐水而居常有迁徙之忧。水丰之地多有聚落,生息之时可兴漕运、经济随之发展。从徽州传统聚落与水系关系图我们可以看出,大部分徽州传统聚落都沿小水系呈树枝状分布(图1)。

图1 徽州传统聚落与水系关系图

1.1 以水为源的生息繁衍

以农耕文明为基础的徽州传统聚落依赖于适宜农耕的气候风土与水源。经济的发展、精神文明的建立依赖于水域的通达及水运。从宏观来看,徽州聚落多临水而生,水系或环绕、或穿流;从微观来看,聚落的屋舍多临水圳而建,院落间以水井为水源并重视其空间的流动性。水源成为古徽州聚落选址的首要条件。

1.2 面水背山的防御庇护

山水体系常被作为影响传统聚落布局的整体环境因素来看待。水对山脉的侵蚀与对土地的冲刷,使古徽州人多选择背山面水的围合性空间,山为依靠亦是屏障。山水交界处会带来肥沃的土地,此处便常为聚落所青睐。背山面水,既为聚落带来可观全局的开阔视野,也可凭借有利地势抵御不明的危险。在徽州传统聚落的发展中,自地理学角度开始的山水体系的研究推动了我国传统自然山水观念的形成。

1.3 风水观念的避凶纳福

水除却作为聚落生息之源,在长久的自然环境变化之中,水亦是具有不确定性、无规律性且不可预见的威胁因素。人与水脉的长期相处之中,对水及自然环境的关注与洞察,形成的山、水、自然与生命的关系,是早期风水观念的基础。人与自然被纳入整体的有机系统里共同看待。中国传统的聚落选址布局最初并无严格的规划学,而是发起于人对自然的观念和经验,即风水。风水观念主导的聚落选址与布局多是以避凶趋福为目的,通过观察自然地貌、水文山林、气候风土的细微差异与变化趋势来选择合理的环境生存繁衍。

徽州传统聚落多以风水观念为指导,在风水观念的引导下,徽州传统聚落选址的首要条件即是向水而生,水系成为聚落存在的首要条件。此外,水的形态也极为重要。蜿蜒环绕的水系有回转内聚之形,此为吉相,湍急倾泻的水系则有离散之态,此为凶相。聚落选址则多选在水系曲行缓流之地。徽州传统聚落重视相地选址,以枕山、环水、面屏之处为上。

2 水系与徽州传统聚落形态

水系是影响聚落形态的重要自然因素之一。水系直流时,聚落多以水系为轴线成带状;水系弯道处,聚落常聚集于转弯处的开阔场地成团状;水系交汇处,带状和团状兼有,形成较大规模的组团式聚落。古徽州地区河流丰富,水脉联系通达形成整体,聚落以错综复杂的水脉为据营建,表现为边缘性与组团式结合的聚落形态。同时,山水共同影响下的聚落边界与自然山水咬合并不规则,聚落内街巷、院落、屋舍布局较为紧凑。

2.1 边缘性

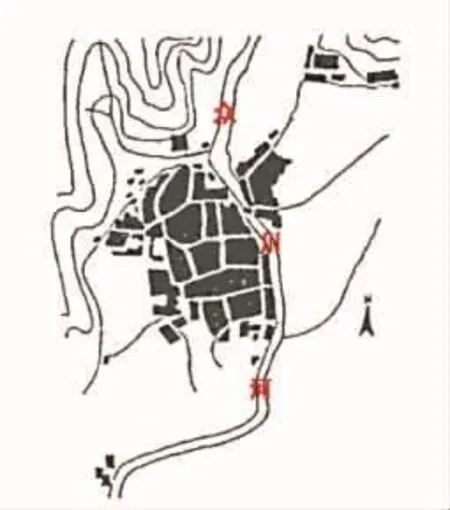

从聚落分布与山水的关系来看,徽州聚落常分布于山水交界、河谷平原等地,它与水的关系呈现明显的边缘性特征。徽州地区多处丘陵地貌,山林环绕,降水充沛,水系发达。上游水流速快,中下游水速则因地势缓和而减慢,相对较为平坦的山间谷地与盆地成为聚落的福地。聚落的形态总是以水为主脉延展,呈线形或带形。水网密布之时,聚落也因逐水之势,由单轴向多轴发展。唐模村以檀溪为轴延伸发展,水系呈东西走势,聚落则分布于其南北两岸逐渐向外扩展,形成以水系为自然轴线的带状布局(图2)。

2.2 组团式

图2 唐模村的聚落形态图

图3 呈坎村的聚落形态

水的流动性在长期的历史进程中推动了聚落形态的演变发展,水系随时间的发展变化,使聚落逐渐从单一的线性向多维的组团式扩散。呈坎村位于面域广阔的山间盆地,据灵金山而修建。聚落形态表现为依山傍水的组团式布局。众川河呈S形南北走势,主街临水而建形成八卦形的阴阳分界,其余数街巷纵横交错,屋舍鳞次栉比。西溪南村据引自丰乐河的多条水系而生,呈现明显的组团式布局并注重水系的生态保护与合理改造(图3)。

3 徽州传统聚落水环境的生态营造

水与空间的有机关系是水多种生态过程的体现,水的多种状态如水流、水气、雨水等等影响了聚落由宏观至微观的空间状态,对应聚落生态的大气候循环与屋舍的小气候循环。徽州传统聚落的空间营造遵循东方美学下的“起承转合”,秩序井然、条理明晰,又因聚落规模、家族实力等社会因素而灵活有机。

3.1 顺水营巷

徽州传统聚落之中,水口是其门户,常见于聚落外部序列的开端。水口兼具功能性与精神性,譬如营建防御建筑的防御水口,砌筑油车、水碓、水车的生产水口,架设廊、桥的交通水口和种植风水林的风俗性水口等。自“起”而“转”,是街巷。徽州传统聚落的街巷顺水而行,街巷相对狭窄,两侧屋舍粉墙黛瓦,墙粉以白可在阴雨天防潮驱霉,又可在烈日天防热降温。街巷之中时而出现的门舍等作为空间的节点成为街巷空间尺度的调节。路转之处,有“Y/Z/T/人”多种交叉口形态,视线或突变,或转向,或阻隔,街巷空间趣味横生。

唐模村的街巷分立于水街两岸,两岸屋舍南北相向对街而立,以一座廊桥“高阳桥”及数座石板桥联系(图4)。西溪南村街巷主次分明,纵横有序,三条主街分别与条堨、陇堨、雷堨相依,作为聚落的主要交通与布局结构,承载着聚落的日常生活,沿水而行的街道多曲折,界面连续,有交叠的檐口伸向街道形成檐廊,檐廊成为街与宅过渡的灰空间和聚落集聚人气的场所(图5)。

图4 唐模村水街

图5 西溪南村溪边街

3.2 分水而居

水对传统营宅造园利弊交织,宅院有时需引水为源,有时需防水避害。徽州传统聚落屋舍“四水归堂”的形态则是宅院引水为源的重要表现。徽州传统建筑多为单坡或双坡的瓦屋面,有利于自然排雨。同时,由于徽州建筑以木结构为主,在节点处采用石材装饰用以防潮、防霉,特别在木结构柱础处大梁采用石材柱础,柱础间铺袱石与柱础平齐,地袱石上常设雕刻精美的通风口,以利防潮。屋舍宅院底部界面注重与流水的结合,以利用水的温度调节作用维持微气候的舒适。

此外,徽州的聚落供排水形成网络,分别设置,给水系统由水系通向各家,排水系统则将污水汇总到污水池净化,经垃圾拦截、水质过滤与生物净化后流入耕地或鱼塘,通过水生植物来净化水质、吸附污泥,形成良性的水循环,并提高了水资源的利用率。

3.3 四水归堂

天井是徽州屋舍的典型空间,大多数传统屋舍布局紧凑而有秩序,却因天井又各自为营。徽州天井多狭长,与厅堂相续,形成内外空间的流动。天井作为宅院空间的组织与联系者,除却空间作用外,还具有采光、通风、排水、防火的实际功能,与屋舍内水环境的营造有着密不可分的关系:天井地面多筑蓄水池以储雨水,供给生活用水、消防用水之余,也作为宅院的排水系统,污水经明沟引至屋舍之外,汇于聚落的水圳,再流向水口、溪流,归于自然水环境之中,形成水循环调节温度与湿度,也是天、地、人合一的哲学表现。古人将天井的蓄水池延伸至结构柱之下,地面有一洞口预留,覆以石盖,夏热可将其打开利用温差形成气流循环作为温度调节系统,可见传统聚落宅院营建的生态智慧。此外,水作为“财富”的象征成为徽州聚落营造中的重要文化因素。“四水归堂”的天井兼具空间与精神双重意义,聚四方之财,纳四方之气以隐形的方式存在着。

3.4 蓄水筑塘

作为衔接聚落与水系的过渡体,生态良好的农田具有过渡与净化水系的作用。上耕下居的布局是传统聚落与水系相续相依的有机状态。蓄水筑塘作为一种改造水系的方式,有效地缓解了水资源短缺的问题,雨季蓄水以应旱季之急,对水土保持有着重要的作用。筑塘所蓄之水源于自然雨水,并修明沟暗渠与自然水系相连。唐模村水口处修筑有临近檀干河的水塘,依托水塘后修筑了水口主体檀干园(图6)。水塘最初便是为储用水以备农、防灾之用,水塘与檀干河水系一街之隔,街下有暗渠联通,通过调整河中堨坝栏板高低可以平衡水塘水位与需水量。

图6 唐模村口檀干园

水塘除却生产功能还承担有聚落景观营造的角色,聚落常以水塘为景作为活动场所。宗祠之前也常见水塘,为聚气之用。在以宗族制度为社会组织结构的徽州聚落,祠堂成为其命脉,水塘也有营造祭祀空间之用。水自身所具有的亲近感使得人对于水的情感也尤为密切,在满足生活需求的同时也迎合了人的精神需求。西溪南村的渔翁塘引水自雷堨,水体经自然沉淀流入下游的果园,为果园灌溉。渔翁唐又以绿绕亭为邻,彼此相对成为西溪南村重要的空间图景。

3.5 引水补基

传统聚落将对非理想环境的改造称为补基,补水是其中最常见的方案。水利工程是聚落在发展过程中合理改造自然以利用自然资源、抵御自然灾害的主要形式,如修筑堤坝、水圳、堨等。徽州地区重要的水系之一丰乐河发源自黄山南麓,为新安江上游的主要支流,孕育了包括西溪南在内的诸多徽州聚落。徽州人自东晋起便陆续在丰乐河上修筑起数座堨坝以引水灌溉。位于丰乐河南岸的西溪南村,拥有发达的水利工程,沿丰乐河修筑了雷堨、条堨、陇堨和吕堨四条堨坝,既为西溪南聚落自身的农耕生产生活提供了保障,为徽州聚落漕运经商提供了通道,也成为西溪南经济发展的主要动力(图7)。

图7 西溪南村雷堨

4 结语

本文以水为脉分析其与徽州传统聚落相存相依的关系,探寻并理解其与山水的紧密联系所带来的地域性与独特性。聚落的选址、形态、屋舍营建、宅院布局等不是一蹴而就的,是因循其所在自然环境而调整变化的。我们的改造和设计不应是破坏原有聚落与其安宁,而应是通过当代的思维去改善、完善聚落的不足与缺失,尊重自然秩序,面向风土脉络,并结合其历经数年的营造经验与当代相对科学的方法和技术予以引导,形成自治式的保护与改造模式,使聚落的生存与生活智慧得以承续,使其中的人在此地诗意地栖居与生息,此为研究的初衷。