江西三次暴雪天气雷达回波特征分析

2020-11-01陈鲍发马中元王立志余剑浩卢秋芳郑卡妮张晓芳

陈鲍发,马中元,谌 芸,王立志,余剑浩,卢秋芳,郑卡妮,张晓芳

(1.国家气象中心,北京100081;2.江西省气象科学研究所,江西 南昌330046;3.景德镇市气象局,江西 景德镇333000;4.中国科学院大气物理研究所,北京100029;5.鹰潭市气象局,江西 鹰潭335000;6.上饶市气象局,江西 上饶334000)

雨雪冰冻天气是江西冬季常出现的气象灾害之一,尤其是当连续多日发生雨雪冰冻灾害时,对人们的生活与生产有很大的影响。江西最为严重的雨雪冰冻灾害发生在2008年初(1月10日—2月2日),江西出现了4次冻雨天气过程,主要集中在1月中、下旬和2月初,尤其是1月下旬最为严重。因此,雨雪天气持续发生最易出现冰冻天气,而冰冻天气才会产生冰冻灾害。2014、2016、2018年,江西出现了3次雨雪天气过程,最大雪深分别为12.6、18.0、20.0 cm,是比较典型的暴雪天气过程,对江西北部农业、交通和生活都造成较严重影响,一些地方由于积雪还出现了灾情。

江西降雪与北方降雪不同,出现概率较小,但影响大,多年来是江西预报、预警、服务的重点科目,被列为高影响天气之一。国内专家对雨雪天气的研究颇多,主要的影响天气系统有地面冷高压、阻塞高压、副热带高压、南支槽、850 hPa切变线、700 hPa切变线、地面辐合线(准静止锋)、温度锋区、700 hPa急流与湿舌等[1-4]。副热带高压异常偏北,低空西南急流活跃,冷空气与暖湿气流汇合,共同造成江南地区大范围降雪天气过程[5]。暴雪产生在低空急流的左前方,雪区位于700 hPa冷式切变线以南1~3个纬距内或暖式切变附近[6]。逆温层高度在850~700 hPa,平均逆温差为4~5℃,最大10℃[1]。地面温度在0℃以下或接近0℃,以降雪天气为主[7]。0℃等温线呈“漏斗状”向下延伸区对未来降水相态由雨转雪区和暴雪区有指示意义[8]。我国东部地区降雪判据T925≤-2℃,T1000≤0℃,T700≤0℃[9-13]。暴雪发生时,湿度层厚度升高,且整层温度均<0℃[14]。700 hPa有强的西南暖湿急流,导致其以上气层出现潜在不稳定层结,是降雪天气发生的重要机制[15-17]。降雪的反射率因子不超过40 dBZ,小于降水反射率因子的强度,反射率因子上有时能看到雨雪的明显分界;回波顶高较低,都在6 km以下,比较平整连续;速度场上有明显的“牛眼”特征[18-22]。这些研究成果为雨雪天气过程的研究提供了有力的依据,但是,研究内容主要表现在天气学方面,雷达回波分析以单部雷达回波产品为主,而能反映大范围雨雪分布的雷达拼图回波特征研究和应用较少。

文中使用常规天气资料和天气雷达、风廓线雷达等非常规资料,采用统计分析、中尺度分析、回波形态分析等方法,对江西3次暴雪天气过程进行雷达回波特征对比分析,试图得出江西暴雪天气下的雷达回波特征,尤其是大范围的雷达拼图产品的应用,为暴雪天气的短临预报和服务提供依据。

1 资料来源和天气实况

1.1 资料来源

雨量、雪深等气象数据来源于CIMISS数据库和江西省自动站地面观测资料,天气形势中尺度分析和南昌探空资料来源于MICAPS 4系统平台。

雷达拼图资料来源于江西WebGIS雷达拼图应用平台(http://10.116.32.81/,2012年开发)。这个平台有24部S波段雷达,拼图精度为1 km×1 km,具有组合反射率CR等产品,出图时间为10 min间隔,拼图范围为:1100 km×1100 km。这个范围对江西监测大范围的雨雪天气十分有利。文中雷达垂直回波图来源于南昌、景德镇和宜春三部雷达基数据的反演产品。

风廓线雷达资料来源于宜春(北京敏视达雷达公式生成的3 km探测高度的TWP3边界层风廓线雷达)、景德镇(北京敏视达雷达公式生成的3 km探测高度的TWP3边界层风廓线雷达)和上饶(北京敏视达雷达公式生成的8 km探测高度的TWP8对流层风廓线雷达)3部风廓线雷达,产品有风场Wind、垂直速度W、径向速度Vr、信噪比SNR和大气折射结构常数等,其中W与Vr、SNR与图像显示效果差不多,本文主要分析风场Wind、垂直速度W和信噪比SNR。

文中全部使用北京时间。

1.2 3次暴雪天气实况

2014年、2016年和2018年冬季(12—2月),江西出现3次暴雪过程,雪深都达到暴雪标准(≥8 mm/24 h),这是江西近6 a来3次最大的降雪过程。

2014年2月9日08时—10日08时(图1a),江西北部、江西中部偏北区域出现大面积降雪,最大雪深达到12.6 cm(庐山)和10.1 cm(南昌);江西中部局部地区出现1~10 mm降雪。从雪深上可见,九江、南昌、宜春、上饶、鹰潭和抚州北部降雪明显,宜春东部、吉安北部降雪较大;吉安西部和赣州北部有零星小雪。

2016年1月22日08时—23日08时(图1b),江西北部出现较大面积降雪,最大雪深达到18.0 cm(庐山)和11.2 cm(修水);江西中西部局部地方出现1~40 mm降雪。从雪深上可见,九江、南昌、宜春、上饶和景德镇降雪明显,萍乡、吉安北部局部也有降雪。

2018年12月30日08时—31日08时(图1c),江西北部出现较大面积降雪,最大雪深达到20.0 cm(庐山)和20.0 cm(九江);江西中部偏北区域出现1~40 mm降雪,尤其是抚州北部。从雪深上可见,九江、南昌、宜春、上饶和景德镇降雪明显,萍乡、抚州、吉安北部局部也有降雪。

由此可见,江西暴雪天气过程主要出现在江西北部和中部地区,最南可到吉安西部和赣州北部。除庐山高山站外,南昌、修水和九江也是雪深最大值分布中心。3次暴雪过程最严重的是2018年12月30—31日过程,2016年1月22—23日过程最轻,暴雪点分布不均匀、不成片,这可能与降雪天气系统强弱、地面温度偏高和分布不均匀等因素相关。

2 天气系统配置与层结特征

将3次暴雪天气08时的天气图融合在一起得到江西暴雪天气中尺度系统配置(图2a)。在200 hPa急流、500 hPa低槽、700 hPa切变线与急流、850 hPa冷温槽、急流、-4~-8℃温度线与偏东气流的共同影响下,形成了江西暴雪天气的中尺度系统配置模型。850 hPa上-4~-8℃温度线区域是主要降雪区,温度线走势与雪区分布一致。850 hPa偏东气流造成低层温度迅速降到0℃以下,使液态降水演变成低层固态雪并在江西北部形成暴雪。华东850 hPa东风急流的方向从东北向西南,带来低层冷平流。与700 hPa东南急流,带来中层暖平流,与形成“中层暖层及低层‘冷垫’”的认识吻合。中层暖层及低层“冷垫”(地面温度低于0℃或0℃附近)是江西暴雪天气产生的有利条件,这种降水相态的垂直温度湿度结构(冷—暖—冷)表现为700 hPa有增温且湿层深厚,十分有利于江西大雪或暴雪天气的产生与维持。

图2 江西3次暴雪天气08时系统配置综合图(a)和南昌探空T-lnP综合图(b)

将3次暴雪天气的08时探空数据融合在一起制作平均场,得到江西暴雪天气探空T-lnP综合图(图2b)。探空综合图在江西出现大范围固态降雪天气时,其上空的层结有几个重要特征:(1)850~700 hPa有逆温层,700 hPa较850 hPa平均高出4~5℃,极端情况可以达8~10℃,逆温层中最高气温≤0℃。(2)700 hPa及以下气温均在0℃或以下,850 hPa平均可达-5℃,1000 hPa平均0~-2℃,1000 hPa以下至地面在0℃附近,1℃以下。(3)风场上,850 hPa及以下为偏东风,冷空气侵入,925~1000 hPa东北风达12 m·s-1。700 hPa及以上有强盛的西南急流或西南偏西急流,风速700 hPa平均达20 m·s-1,500 hPa平均达30 m·s-1,400 hPa平均达40 m·s-1,高空急流位于200 hPa,急流强度达70~80 m·s-1。(4)400 hPa以下露点线与温度线非常接近,T-Td≤2℃,即中低层水汽呈饱和状态。

江西大范围的暴雪天气过程,特别是降雪,要求850 hPa降至-4℃或以下,同时1000~700 hPa气温均要降至0℃或以下。有二层逆温或等温层存在,850~700 hPa逆温强度平均达到-4℃。850 hPa以下有较大的东北风,500 hPa以下均为水汽饱和区。

3 暴雪天气的雷达回波特征

3.1 雷达拼图回波特征

影响江西的雨雪回波具有较大范围的带状或团絮状回波结构,单部雷达往往看不完整雨雪回波的结构,只有雷达拼图才能较完整地反映大尺度雨雪天气的分布。江西省地域分布为南北长、东西窄,在较大雨雪天气过程中,雷达拼图上能探测到北部雪、南部雨、中间是雨夹雪过渡的回波特征。雪回波强度比较特殊,在0~30 dBZ,暴雪可达30 dBZ左右,呈片状丝缕结构;雨回波强度>20 dBZ以上,呈现絮状回波结构;雨夹雪回波中,最强雨回波可以发展到45 dBZ,呈现团絮状回波结构。

雪回波强度特殊性表现在一些较弱的降雪在雷达回波上可能会没有反映,但实际上,受地物遮蔽、距离衰减等因素影响,雷达图上没有回波的地方有可能还在下雪,这点在实际预报中要密切关注降雪区的实况进行综合分析。

3次暴雪过程的雷达拼图CR回波图像(图3a,3c,3e,图中数值为地面温度),其主要特征是北部为片状结构,并伴有明显丝缕状结构的降雪回波,其回波强度为0~30 dBZ。南部为絮状结构的降雨回波,回波强度可达35 dBZ或以上,3次过程中最强达到45 dBZ。在北部降雪回波与南部降雨回波之间,即有片状回波结构,又有絮状回波结构的混合型雨夹雪回波特征,回波强度在降雪回波与降雨回波之间。

3次暴雪过程的地面最低温度场分布见图3b、3d、3f,江西北部、中部是地面温度最低和降雪主要区域,地面最低温度在0℃以下或0℃附近,暴雪区域基本上与地面最低温度相配合(图3b、图1a)。2016年1月22—23日暴雪过程比较特殊,江西北部、中部大多数观测站地面最低温度都在0~2℃,个别站点达到0℃,低温分布极不均匀,这也导致暴雪点分布不均匀(图3d、图1b)。2018年12月30—31日暴雪过程较前两次都严重,整个江西北部、中部都处在0℃以下,暴雪范围也较大(图3f、图1c)。

图3 江西3次暴雪天气雷达拼图CR产品与地面温度对比

由此可见,江西暴雪的形成除与降雪天气系统强弱有关外,还与地面温度关系密切。当有降雪系统影响时,地面最低温度分布与暴雪分布相吻合。有时地面温度在0~2℃,虽然形成不了较大范围成片暴雪,但在局部0℃区域,仍然有可能出现暴雪点。

3.2 单部雷达回波特征

3.2.1 基本特征

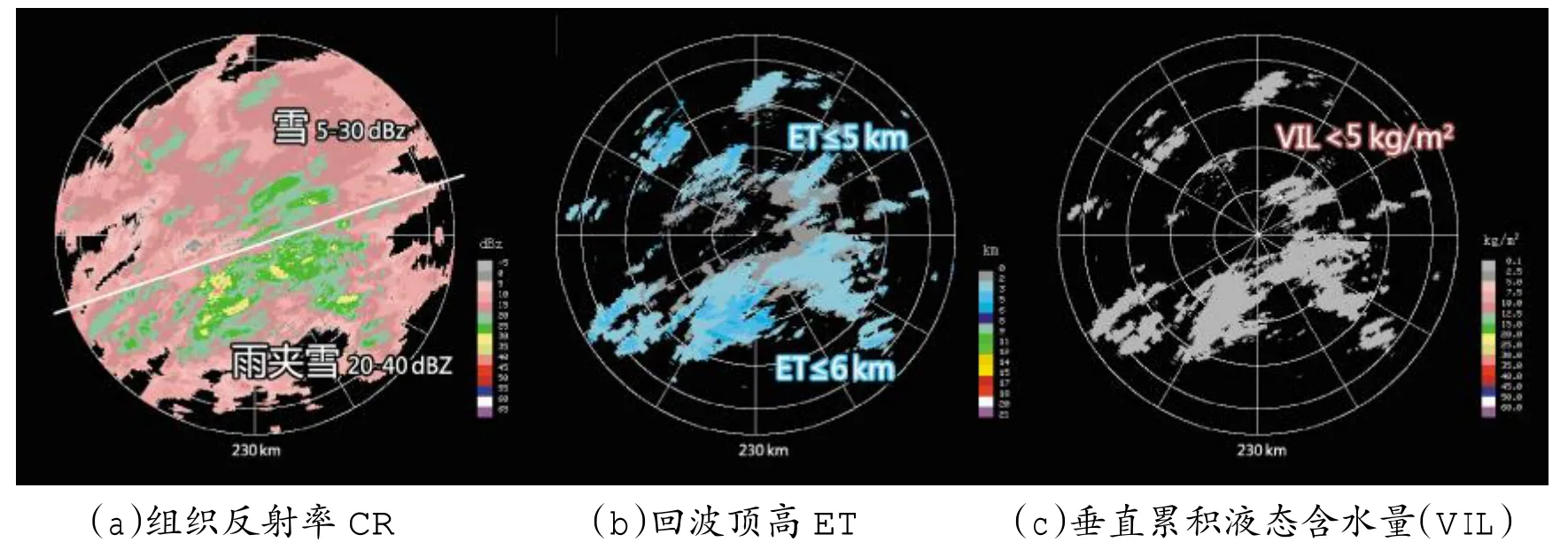

在单部雷达CR产品上,回波呈片絮状结构。大片絮状回波中嵌有中等强度的对流单体回波,降雪回波最大反射率在30 dBZ以下,超过30 dBZ以上的回波一般对应着降雨,片絮状回波结构是雨雪混合的体现(图4a)。单部雷达观测雨雪区域有限,只能看到大尺度系统中的局部,在雷达拼图上,雨雪回波覆盖上1000 km范围,横跨几个省,片絮状回波不断经过测站,由于持续时间长而累计形成暴雪天气。暴雪天气的产生除与天气系统长时间经过测站有关外,还与降雪强度有关。降雪的回波顶高ET一般在5 km以下,雨夹雪在6 km以下,如果系统位置位于江西中部偏南一些时,回波顶高ET可以发展到7~8 km(图4b)。垂直累积液态含水量VIL都较小,无论是雪、雨夹雪和雨,VIL都<5 kg/m2(图4c)。

图4 2018年12月30日18:58抚州雷达产品

不同仰角雷达产品能反映降雪天气系统的垂直结构。0.5°仰角可以看到雷达站附近降水或降雪的低层回波分布情况(图5a),主要是由片絮状回波结构组成,回波强度在30 dBZ之下。在0.5°径向速度图上(图5b),零速度线呈标准的“S”弯曲,出现“牛眼”结构。“牛眼”的出现表明了2 km高度层附近存在很强的风向垂直切变,2 km以下为东北风,2 km以上转为西南风。从“牛眼”的大小可以看出,负速度区的面积大于正速度区的面积,表明低层辐合明显。这时,850 hPa以下温度低,700 hPa增温,500 hPa以下湿度较大,西南气流把水汽输送到降雪区,有利于在中低层暖式切变附近形成强降雪。把图5b的零度线叠加到图5a中,可以看出负值区对应于较强回波;正值区对应于较弱回波。在1.46°仰角上(图5c),在测站南面回波较强,属于雨夹雪回波,最强回波中心达到40 dBZ,这个仰角出现较强回波核,其它仰角没有反应,表明这个较强回波核高度在2~3 km,悬浮在半空中。在2.44°仰角上(图5d),回波范围大大缩小。

在江西雨雪天气过程中,近地面层东北风侵入是形成降雪较为有利的天气形势。低层东北风与中层西南风形成辐合,带来冷空气,形成850 hPa以下冷、700 hPa暖的温度层结条件,十分有利于形成暴雪。当850 hPa转为东风或东南风时,江西一般多为降雨天气。

3.2.2 回波剖面特征

江西雨雪天气回波系统尺度较大、范围较广,横跨江西、湖南、福建、湖北等省,单部雷达探测范围看不到全貌,只能看到雷达测站附近的局部回波。但单部雷达垂直剖面产品,包括反射率因子RCS(reflectivity cross section)产品和径向速度VCS(velocity cross section)产品,可以了解这些系统之中的垂直结构。

垂直剖面是从组合反射率CR产品图上,选择2个不同方向的回波区进行反射率因子RCS和径向速度VCS的剖面分析(图6a中1区和2区),可以看出1区对应着降雪区,2区对应着雨夹雪区。反射率因子RCS(图6b,6c),1区20 dBZ回波高度和2区30 dBZ回波高度都在3 km,回波强度分别为30 dBZ以下和40 dBZ以下。在2区RCS图上(图6c),2~3 km高度,有20~40 dBZ的较强回波带,与700 hPa高度的强西南急流有关。径向速度VCS(图6d,6e)上,1区零速度线在1.5~2 km,其下为负速度区,其上为正速度区(图6d);2区零速度线在1.5~2 km,其上为负速度区,其下为正速度区(图6e)。径向速度剖面图“下负上正,上负下正”结构,与径向速度“牛眼”结构(图5b)相关。

3.3 利用江西WebGIS雷达拼图监测雨雪天气

图5 2018年12月30日18:58抚州雷达不同仰角反射率因子Z和径向速度V产品

图6 2018年12月30日18:58抚州雷达反射率因子RCS和径向速度VCS剖面

雨雪天气属于大尺度天气系统,其回波系统常常覆盖江西、湖南、福建、浙江、安徽和湖北等省,具有雪、雨夹雪、雨3种降水相态共存特征(图7a)。从单部雷达产品上看不到雨雪天气系统的全貌(图7b)。单部雷达只能探测到雨雪天气系统中的某一个局部,不能同时观测到雪、雨夹雪、雨三种降水相态共存的特征。单部雷达观测还存在地物遮挡、距离衰减、地球曲率等因素的影响,相比之下,多部雷达拼图监测大尺度雨雪天气系统更具有优势。

在雷达拼图上,探测到具有雪、雨夹雪、雨三种降水相态共存的回波特征(图8a)。雪的回波为丝缕片状结构,回波强度较弱为5~20 dBZ,其中混有小范围20~30 dBZ的长条形片状稍强的回波,主要分布在江西北部。江西南部为絮团状回波结构,回波团块结构明显,回波之间界限分明,强度达20~40 dBZ或以上,没有丝缕状结构特征,为典型的降雨絮状回波结构。在江西北部雪与南部雨的回波之间,江西中部有片絮状回波结构(絮状与丝缕片状结构回波共存)的混合回波,强度一般在0~35 dBZ,有时会更强一些,可达35 dBZ以上。这是雨、雪共存,为雨夹雪片絮状回波结构。

在江西雷达拼图上叠加地面极大风速,可以看到冷空气侵入江西的路径(图8b)。低层东北风携带冷空气经过九江长江河谷口、江西东部走廊灌入江西腹地,使得地面温度下降到0℃以下,为大范围积雪创造了有利条件。

通过江西暴雪天气个例的雷达拼图资料分析,经过多年单部雷达观测雨雪回波的经验,得到使用雷达拼图监测雨雪天气回波系统,能观测到整个系统的全貌,弥补了单部雷达只能观测到雨雪回波系统的局部和单部雷达地物挡角、距离衰减、地球曲率等缺陷的影响,能观测记录到整个雨雪回波系统中,同时观测到雪的回波、雨夹雪回波和雨的回波3种降水相态共存的回波特征。

图7 江西WebGIS雷达拼图(a)与24部雷达(b)有效探测范围分布

图8 江西雪、雨夹雪、雨3种降水相态共存时雷达拼图回波特征

4 暴雪天气的风廓线雷达特征

4.1 风廓线雷达风场产品

分析2018年12月30日暴雪过程中的江西3部风廓线雷达(宜春、景德镇TWP3风廓线雷达,上饶TWP8风廓线雷达)的风场特征(图9)。宜春TWP3风廓线雷达上风场(图9a)特征为:(1)3 km高度以上为偏西大风区;(2)1.2 km高度以下为偏东弱风区;(3)1.2~1.8 km为风向转换区,反映了从低层冷空气转为上层暖空气的混合层厚度,即风在单位高度上的变换角度和风速大小,体现了暖平流的强度和厚度。景德镇TWP3风廓线雷达上风场(图9b)特征为:(1)3 km高度以上为偏西大风区;(2)0.9 km高度以下为偏东弱风区;(3)0.9~1.8 km为风向转换区。上饶TWP8风廓线雷达上风场(图9c)特征为:(1)3 km高度以上为偏西大风区;(2)1.2 km高度以下为偏东弱风区;(3)1.2~3.2 km为风向切变区;(4)风随高度顺时针旋转,存在明显的暖平流。

江西3部风廓线雷达具有3个明显特征:(1)3 km高度以上为偏西大风区;(2)0.9~1.2 km高度以下为偏东弱风区;(3)0.9~3.2 km为风向切变区。其中上饶风廓线雷达还存在风随高度顺时针旋转的暖平流。

江西3次暴雪过程中空间各层温度的变化十分重要,根据南昌探空1000~500 hPa不同高度上的温度分布(表1)。暴雪期间,南昌探空显示各层温度都在0℃附近或0℃以下,3个暴雪过程的总体均值表明:1000 hPa温度在0℃以下,均值为-1.440℃,最低可达-4℃。1000 hPa温度在0℃以下,使得雪飘落地面不易融化,有利于地面形成降雪。925 hPa温度均值为-3.67℃,最低可达-5℃。850 hPa温度均值为-5.11℃,最低可达-8℃。700 hPa温度均值为-1.78℃,最低可达-4℃。可见,700 hPa温度高于850 hPa,出现明显逆温层,这是江西大雪或暴雪的一个重要标志。500 hPa温度均值为-14.33℃,最低可达-16℃。

图9 2018年12月30日01时—31日00时江西3部风廓线雷达产品

表1 江西3次暴雪天气过程南昌探空站1000~500 hPa温度T分布℃

风廓线上0.9~3.2 km的风向转换层,与850~700 hPa的逆温层关系密切。探空曲线上的逆温层是底层东北风与高层西风交叉形成的,在风廓线雷达风场产品上可以看出。降雪出现时,1000 hPa温度在0℃以下,大雪时可达-4℃;700 hPa温度高于850 hPa,出现明显逆温层。

4.2 风廓线信噪比和垂直速度产品

风廓线雷达除了风场数据外,还有垂直速度W、径向速度Vr、信噪比SNR和大气折射结构常数等参数。其中W与Vr、SNR与图像显示效果差不多,本文分析2018年12月30日暴雪过程中的风廓线雷达的垂直速度W和信噪比SNR两个参数(图10)。

雪在TWP3风廓线雷达上信噪比SNR参数为20~35 dB(在-21~-19 m-2/3),垂直速度W和径向速度为0~4 m·s-1,在有明显降水的情况下,速度可达4~6 m·s-1。雪在TWP8风廓线雷达上信噪比SNR参数为35~50 dB(在-19~-17 m-2/3),明显比TWP3边界层风廓线雷达要强,垂直速度W和径向速度为0~4 m·s-1,与TWP3边界层风廓线雷达差不多。

雪在TWP3和TWP8风廓线雷达上表现不同,信噪比SNR分别为:20~35 dB和35~50 dB;垂直速度W为0~4 m·s-1。

图10 2018年12月30日01时—31日00时风廓线雷达信噪比SNR和垂直速度W产品

5 结论与讨论

使用常规天气资料和天气雷达、风廓线雷达、数值预报等非常规资料,采用统计分析、中尺度分析、回波形态分析和对比检验等方法,对江西3次暴雪天气过程进行对比分析,得到以下结论:

(1)江西暴雪天气过程主要出现在赣北和赣中地区,最南可到吉安西部和赣州北部。除庐山高山站外,南昌、修水和九江也是雪深最大值分布中心。

(2)江西大范围的降雪天气过程,500 hPa均处高空槽前,低槽呈南北向;850 hPa上0℃线横穿江西南部,-4℃附近及以北-8℃区域是主要降雪区。850~700 hPa存在逆温层,逆温强度达到-4℃左右。

(3)影响江西的雨雪回波主要是团絮状回波结构,单部雷达往往看不完整雨雪回波的全貌,雷达拼图才能较完整地探测到大尺度雨雪天气的回波系统分布。江西雨雪回波系统在雷达拼图上表现为:北部雪、南部雨、中间是雨夹雪过渡带。雪回波强度在5~20 dBZ,暴雪可达30 dBZ,呈现带状或片状丝缕结构;雨回波强度>20 dBZ,雨夹雪回波中,最强雨回波可以发展到40 dBZ以上,呈现团絮状或带状结构。

(4)反射率因子RCS,回波伸展高度在5~6 km,2 km附近有20~30 dBZ的较强回波;径向速度场VCS上,零速度线在1.5~2 km,根据不同方向,具有“下负上正、上负下正”两种不同速度区。

(5)使用雷达拼图监测雨雪天气能观测到整个回波系统的全貌,能将整个雨雪系统的南北相态分布同时呈现。

(6)风廓线上0.9~3.2 km的风转换层,底层东北风与高层偏西风,加强了风切变的形成。雪在TWP3和TWP8风廓线雷达上表现不同,信噪比SNR分别为:20~35 dB和35~50 dB;垂直速度W为0~4 m·s-1。