一次强降水过程的多尺度环流背景及成因分析

2020-11-01张桂华

齐 铎,张桂华

(黑龙江省气象台,黑龙江 哈尔滨150030)

我国暴雨多发、频发,持续性或短历时暴雨可引发洪水、城市内涝、山洪等灾害,严重影响经济发展和人民生活[1]。一次强降水过程的发生是多尺度环流相互作用的结果,大尺度环流形势为中尺度对流系统发生、发展提供有利的环境条件,中尺度对流系统决定了局地的热力、动力条件,二者相互作用决定了降水的位置、强度及持续时间[2]。自20世纪80年代以来,很多学者对产生暴雨的宏观天气条件及影响系统进行大量的分析和研究,对暴雨成因已经有了比较全面的认识[2-4]。中尺度对流系统是强降水的直接制造者,近些年来,随着观测手段的改进和观测资料的时空分辨率不断提高,对中尺度对流系统的研究开始受到更多关注。赵玉春等[5]对2010年造成舟曲暴雨过程的中尺度对流系统进行研究,发现远距离台风向暴雨区输送高温高湿水汽,是造成中尺度对流不稳定的根本原因。赵宇等[6]对一次华北特大暴雨过程中的中尺度对流系统结构特征进行研究,发现中尺度边界层急流是触发暴雨过程的重要原因。很多学者从不同角度对暴雨的中尺度系统特点进行分析,深化了对中尺度对流系统演变特征和产生原因的认识[7-16]。

东北地区位于东亚夏季风影响的最北端,同时受极地系统和副热带系统的共同作用,降水季节性显著[17]。降水表现为强局地性和突发性的特点,预报难度大且易引发严重的灾害[18]。东北冷涡是造成东北地区强降水的主要影响系统。吴迪等[19]、傅慎明等[20]、ZHEN等[21]、孙颖姝等[22]以及钟水新等[23],分别从冷涡的热力、动力、云微物理、水汽来源及冷涡结构演变等角度对冷涡暴雨的成因进行探讨。在东北地区冷锋一般与冷涡相伴[17]。除冷锋外,副高北侧的暖锋也是影响造成东北地区较强降水的原因。任丽等[24-25]分别从东北地区暖锋暴雨的特征及发生机理等方面进行诊断研究。台风或经台风变性的温带气旋在有利的条件下,也可以北上至东北地区,从而给东北地区带来强降水。任丽等[26]和孙力等[27]对正面影响东北地区的台风“布拉万”的强度维持机制及降水的非对称结构进行深入研究。王承伟等[28]对台风“灿虹”的变性过程进行了深入分析并讨论变性过程中强降水发生原因。刘硕等[29]分析了台风“狮子山”与温带气旋合并过程,以及强降水出现的有利环境条件。除了受资料限制,以上对东北强降水过程的研究多集中在对天气尺度环流背景的诊断分析,不同尺度系统间相互作用的分析较少。随着自动站、雷达和卫星观测时空分辨率的提高,也有一些学者对东北地区典型暴雨过程开展多尺度的成因分析。袁美英等[30]从中尺度对流系统触发和演变过程,分析东北地区一次强降水事件的发生机制。孙军等[31]对东北地区强降水多发时段的环流形势进行统计,发现环流背景可分为低涡北上和冷涡东移两种,并对两类过程中的水汽来源和冷空气作用及中尺度对流系统演变特征进行深入研究。蔡雪薇等[32]对冷涡背景下的不同过程,中尺度对流系统的触发过程进行详细诊断分析。徐玥等[33]从中尺度对流系统结构特点及有利环境背景角度,分析了东北地区一次龙卷相伴的暖区暴雨过程。

2014年7月19日夜间,黑龙江省西部发生短时强降水过程,降水过程持续时间约7 h。降水局地性强(图1),国家级基准站观测到暴雨(24 h累积降水超过50 mm)集中在讷河、克山、依安、拜泉等4个相邻测站,降水中心出现在讷河,24 h累积降雨量达95 mm。除此以外,其他站点24 h累积降水都在10 mm以下或者没有降水。其中,与暴雨中心相邻的明水站24 h就没有降水出现。最大小时雨强为88.4 mm,累计降水量都来自短时强降水(降水量>20 mm/h)的贡献,短时强降水持续时间都<1 h。另外,降水同时还伴有雷暴大风等强对流天气。此次过程,持续时间短,降水强度大且落区集中,相应的对流系统尺度小、结构复杂,突发性强,全球和区域中尺度模式对此次过程存在明显的漏报,短期时段内极难做出准确预报。

鉴于预报中存在的可预报性差及次生灾害性强的问题,利用NCEP再分析资料、ERA5再分析资料和自动站逐小时观测资料对这次典型局地强降水过程的天气尺度、中尺度环境背景及触发机制进行分析,并尝试利用地面要素的演变特点探讨中尺度系统内部地面流场特征与强降水关系,增强对局地强降水产生原因的认识,为中尺度暴雨预报提供参考和依据。

图1 2014年7月19日08时—20日08时累积降雨量(单位:mm)

1 大尺度环流特征

7月19日14时(图2a),500 hPa高度场上黑龙江省西北部有弱冷涡向东移动,低涡前部850 hPa有低空切变线影响大兴安岭地区,地面气旋中心位于切变线东侧,系统随高度向西倾斜,表现为明显的斜压结构;副高成块状位于我国东部,588 dagpm线北抬到45°N,比历史同期偏北14个纬度(1981—2010年历史平均值为31°N),副高外围高能高湿的环境场为强降水的产生带来有利条件。同时副高西南侧有超强台风“威马逊”登陆我国华南沿海,并沿副高南侧东南气流向西北方向移动,水汽从台风影响区随副高西侧的偏南气流北上,到达东北地区,为暴雨区源源不断地输送暖湿空气;而200 hPa脊线偏西,位于蒙古东部。随系统进一步东移,冷涡强度有所加强,20时(图2b)高空冷涡中心影响范围进一步扩大,冷涡底部气旋性曲率增加;850 hPa上切变线显著增强,黑龙江省西部地区受低层切变线影响,切变线东侧的偏南风增强到12 m/s以上,副高西侧为一致的偏南风,>8 m/s的显著流线从台风减弱的热带风暴外围沿副热带高压西侧直抵黑龙江省西部,此时暖湿汽流的输送通道完全建立;200 hPa高空急流加强,延伸至东北,东北处于急流出口区左侧。20日02时(图2c),200 hPa高空急流向东移动,500 hPa冷涡进一步东移北收,850 hPa低层切变向东北移动,移出我国,降水停止。

图2 2014年7月19—20日天气形势分布

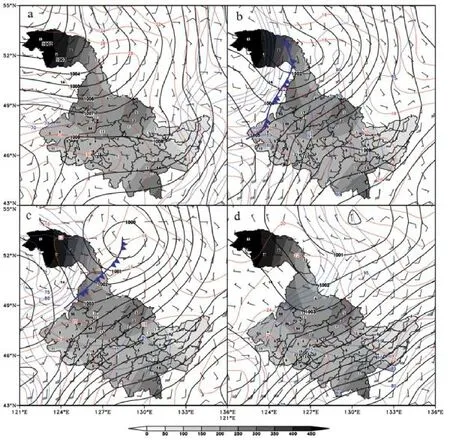

从水汽通量及水汽通量散度的分布上(图3),能更加清晰地看到,台风外围水汽沿副高西侧偏南气流向东北地区的输送、聚集。19日07∶10“威马逊”以强台风级别第三次登陆我国,19日08时(图3a),“威马逊”环流所处位置有显著的水汽通量辐合,东侧水汽通量有气旋式旋转并随副高外围偏南气流向北输送,水汽通量大值带上有明显的水汽辐合中心,但此时副高偏西,东北地区没有显著的水汽输送和辐合。19日14时(图3b),副高位置变化不大,但是副高西侧的水汽通量显著增大,副高北侧出现大范围的水汽辐合,东北地区南部处于水汽辐合区中。19日20时(图3c),副高东移,其外围的水汽通量明显增大,水汽通量大值区可延伸至黑龙江省以北,黑龙江省西部受水汽辐合中心控制。20日02时(图3d)副高进一步东移、南落,台风登陆后迅速减弱,仅有残留云系影响,副高外围的水汽通量也显著减小,影响东北的水汽通量辐合区也迅速东移。

图3 2014年7月19—20日从地面到300 hPa水汽通量(箭矢线,单位:10-2 kg·m-1·s-1)、水汽通量散度(阴影,单位:10-7 kg·m-1·s-1)和588 dagpm等值线(黑色实线)

从地面低压的演变和冷锋移动上看(图4),19日20时等温线和等相对湿度线梯度达到最大,系统达到4个时刻中的最强,冷锋位于暴雨区西部,随锋面向东移动,降水逐渐开始。由于齐齐哈尔北部是暴雨经常发生的区域,此次强降水局地性相对较强,除大范围的系统影响以外,局地的地形条件也是造成此次局地暴雨的原因,暴雨区发生在松嫩平原以北向大兴安岭山区过度的地带,从海拔高度等值线及其与风场的配合情况看,19日20时,地形等值线与风场的交角达到最大,几乎互相垂直。因此,在锋面触发和地形抬升的共同作用下,有利于前期累积的不稳定能量释放,触发强天气过程。

图4 2014年7月19日—20日地面分析

2 降水的中尺度特征

从行星尺度和天气尺度环流上看,此次强降水受冷涡、地面冷锋和副高北部暖湿气流的共同影响,同时副高西南侧的远距离台风还为此次强降水带来充沛的水汽。但高空冷涡强度不强,位置偏北,未造成大范围的系统性降水。在冷空气和副高外围的暖湿气流输送的共同影响下,层结不稳定普遍存在,但是触发的天气系统为中尺度对流系统。

从地面流场和假相当位温场的分布上看(图5),有一条明显偏南风与西北及偏西风形成的地面辐合线,呈东北—西南向,辐合线北侧有干冷空气活动,辐合线南侧,有偏南风带来的暖湿气流输送。随时间演变,假相当位温中心强度增大,但随着偏北冷空气和冷锋向东南移动,假相当位温大值区的范围减小,地面辐合线随冷锋向东南移动。辐合线东段,刚好处于喇叭口地形,冷空气一侧的偏西风与暖湿空气一侧的偏南风在喇叭口处有明显的汇合,短时强降水等强对流天气主要出现在地面辐合线东段(图5红点所在的位置为当时国家级基准站上有短时强降水发生的位置)。从地面系统的演变上看,在过程初期,降水主要由北部冷空气对偏南暖湿气流的辐合抬升造成(图5a~5d),后期随着对流系统的发展(图5e、5f),在系统后侧出现明显的冷池,冷池出流与前部的暖湿入流使东段的地面辐合线迅速向东南移动,辐合强度也有所增强。同时,与冷池出流相伴的阵风锋使系统在降水的同时伴有雷暴大风等其他对流性天气。

图5 2014年7月19日—20日地面假相当位温(单位:K)及流场分布

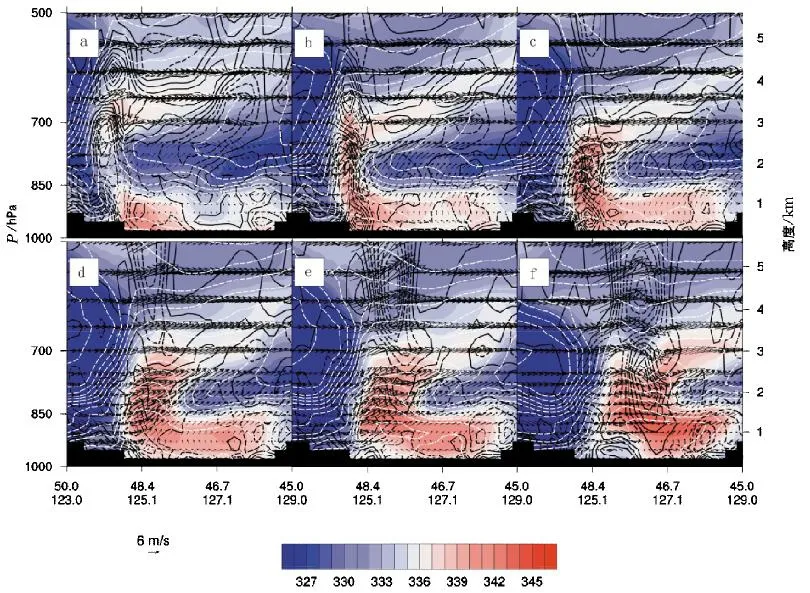

沿着系统移动方向,即与地面辐合线东段垂直的方向(图5中红线所在的位置)做垂直剖面(图6)。从剖面图上的地形可以看出,西北、东南高,中间低的喇叭口特点。暖湿输送在整个过程中持续增强,湿层持续增厚的特点也与图5中的结论一致。在对流发生前,在700~850 hPa的中层存在深厚的干冷空气,形成低层暖湿、中层干冷、高层暖干的层结,中层的弱下沉运动对低层存在较强的对流抑制,使低层暖湿不稳定在低层累积。在冷锋到来前,低层的偏南暖湿输送在地形的作用下抬升,但是在上部受到深厚干冷空气的抑制,很难继续上升。19日19时(图6a),冷锋后部的冷空气主体移至400 m地形高度附近,南侧不断累积的暖湿空气受到地形抬升的同时,还能在高空受到冷锋的抬升,迅速冲破上层的干空气覆盖,对流在地形及冷锋的配合下被强烈触发。从假相当位温的分布中可以明显看到,低层的偏南暖湿入流被强烈抬升,在700 hPa以上转为西北方向,这与雷达反射率因子的剖面图上的对流系统特点一致。在散度分布上可以看到,低层锋面后部有明显的辐散,前部的辐合随系统向西北倾斜,辐合中心位于2.5 km高度附近,随着高度的升高辐合逐渐转为辐散,4 km以上为辐散,低层辐合高层辐散有利于系统的进一步发展。同时,从比湿场的分布上可知,受垂直运动的影响,比湿场上出现显著的湿舌。研究表明[34],上升运动区比湿的垂直梯度很大,降水效率高。此时在低层比湿的垂直梯度最大位置附近(讷河,48.48°N,124.85°E)出现了小时雨强72.5 mm的短时强降水。随着偏南暖湿输送的增强及冷空气东移南压,温度对比更加显著,中低层辐合增强,从地面到700 hPa都有辐合中心存在,中尺度对流系统及上升运动进一步发展(图6b)。低层冷空气受地面摩擦和强盛偏南气流的共同影响移动缓慢,高层的冷空气移动相对较快,使对流向上发展受到抑制,但低层的辐合上升运动仍然维持较强(图6c)。随着降水和中尺度系统的发展,(图6d、6e),系统移动方向的后侧出现明显的冷池,低层暖湿空气抬离地面,并同时受冷空气下坡作用,冷池出流迅速向外扩展,与环境风叠加,形成强烈的阵风锋。在散度场上出现明显的700 hPa以下中层辐合、低层辐散,降水同时伴有雷暴大风天气。随着冷空气的东移南压及冷池的进一步发展,暖空气被逐渐抬离地面,云中水汽凝结,降水粒子迅速降至地面,在低层形成强烈的辐散气流,同时为了补偿低层辐散,在4 km高度附近出现了较强的辐合中心,地面风力进一步增大,但同时随着干冷空气伴随降水粒子下落至地面,没有低层被抬升的暖湿入流补充,系统消亡,过程结束(图6f)。齐齐哈尔20时探空图上环境垂直风切变很大,辐合线东段的冷锋和地形共同抬升作用,使水平涡管直立,垂直涡度带来的气流旋转,也是雷暴大风出现的原因。

图6 2014年7月19—20日沿直线(50°N,123°E~45°N,129°E)假相当位温(阴影,单位:K)、散度(黑线,虚线表示辐合,实线表示辐散,单位:10-5 s-1)、比湿(白色虚线,单位:g/kg)、水平和垂直合成风场(矢量箭头,ω扩大100倍)垂直剖面

另外,辐合线西段也存在偏南暖湿气流与冷锋后侧西北风造成的辐合,但是对应降水量级小,没有强对流发生。对地面辐合线西段的经向—高度剖面进行分析,发现西段冷锋位于海拔高度400 m以上,低层偏南气流爬坡,在400 m以上与冷空气交汇,在爬坡的过程中,受地面摩擦作用影响,风速减小,辐合减弱,同时受中层下沉运动抑制,垂直速度很小,且集中在较低的层次,对流不能得到发展。

3 结论

利用NCEP逐6 h、ERA5逐小时再分析资料和自动站逐小时观测资料对2014年7月19日发生在黑龙江省西部的局地暴雨的天气形势、物理量特点、地形影响以及地面要素特点等方面进行初步讨论,主要得出以下结论:

(1)此次强降水是受高空急流、高空冷涡、低层切变线、地面低压冷锋共同影响的结果。冷锋前部、副高北侧有低空急流不断输送暖湿气流,中层不断有干冷空气向东移动,与低层的暖湿气流叠加。副高成块状控制我国东部地区,副高588 dagpm等值线北界达45°N,副高西南侧有台风活动,台风中心水汽通过副高西侧偏南气流长驱直入,到达黑龙江省。

(2)前期中层存在深厚干空气层,伴随弱下沉运动,使大量暖湿不稳定能量在低层累积,在冷锋及喇叭口地形辐合抬升的共同作用下,不稳定能量得到释放,垂直上升运动强烈发展,同时在偏南暖湿气流的持续影响下,低层水汽条件充沛,比湿的垂直梯度大,有利于强降水的发生。另外,随着干冷空气卷入及强降水的蒸发作用,在系统后侧出现深厚的冷池,并随着冷空气东移、下坡,冷池出流进一步增强,在产生强降水的同时伴有大风。随着冷空气对暖湿空气的不断抬升,最终暖湿空气被整体抬离地面,低层受冷空气控制,不稳定能量完全释放,过程结束。

此次暴雨过程属于台风与西风带系统远距离相互作用的典型过程[25],在前期的预报中大多会考虑暴雨发生的可能性。但是,此次暴雨过程局地性极强,不易把握暴雨的具体落区,容易造成预报失败。要进一步提高这种暴雨落区和强度预报的准确率,必须要对造成暴雨的中尺度对流系统的触发、维持

机制等有清晰的认识。由于受资料类型和时空分辨率的限制,本文只是对暴雨过程中各种尺度系统的特征进行初步的研究并对触发机制进行简单的讨论,对于指导今后相同类型的暴雨预报还远远不够。因此,今后还将通过高分辨率的数值模拟,对模拟结果进一步诊断,深入探讨地形和锋面对于中尺度对流系统的触发作用。