永乐帝倾一国之力建紫禁城

2020-10-27陈娟

陈娟

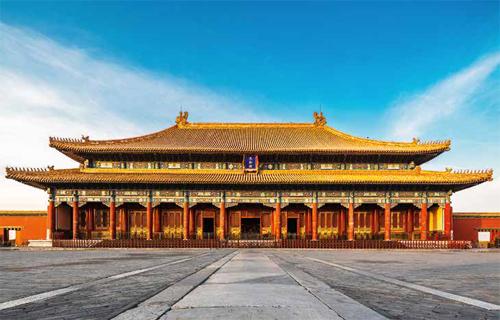

太和殿,1420年建成时名奉天殿。

大殿前的广场似乎没有安静过,游人但凡从此经过,大都会驻足停留。有人拍照,有人举着手机直播,扯着嗓子喊:“我身后就是传说中的金銮殿……”更多的人,则围在殿门口的护栏前,探着身子往里看,一窥殿中央那把龙椅,脑子里同时上演着一幕幕宫廷戏。

广场下方立有一牌匾,书写着这一宏伟宫殿——太和殿的“前世今生”:紫禁城外朝三大殿中的正殿,俗称金銮殿,明永乐十八年(1420年)建成,几经雷火焚毁、重建,现为清康熙三十四年(1605年)重建后形制,明初名奉天殿……短短300多字,诉尽600年沧桑。

600年前,紫禁城落成。第二年的正月初一,明成祖朱棣在这座大殿举行迁都大典,正式将都城从南京迁到北京,“上以绍皇考太祖高皇帝之先志,下以开子孙万世之宏规”。

世界历史上体量最大的单体木结构建筑

朱棣是朱元璋第四子,建文帝的叔父,后发动靖难之役,从建文帝手中夺得皇位,于1402年登基,成为明朝第三位皇帝。即位后,他做的第一件大事,便是将都城从南京迁往北京。

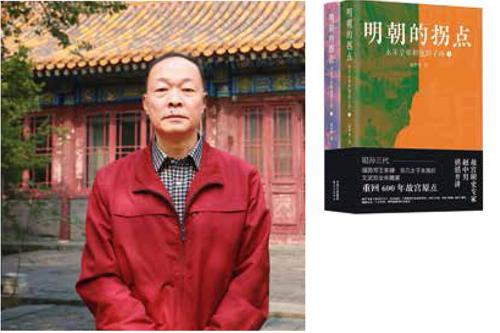

当时的南京,可谓政治、经济、文化中心,尤其是经济,“天下财富出于东南,而金陵为其会”。朱棣为何要一番折腾,迁都北京?“原因大概有三:一是地理位置,南京无险可守,對长江以北的领土鞭长莫及,而在北方还有一些元军的残余势力,仍有复辟的可能性;二是北京处于中原农耕经济与塞外游牧经济的结合线上,迁都有利于全国经济的交流与发展;三是朱棣做燕王,在北京经营多年,当时攻打南京时,他杀戮无数,当地人对他多仇视和怨恨。”明史学者、《故宫学刊》执行主编赵中男对《环球人物》记者说。他研究明史多年,曾在《百家讲坛》讲“朱棣身后那些事儿”,著有《明朝的拐点——永乐皇帝和他的子孙》等。

定下迁都后,朱棣开始营建北京。首先做的是人员调集、物资筹备、交通疏浚等准备工作。1406年,他下令从江南、浙江、山西等地挑选大户,迁往北京,以恢复、发展北京的经济,然后从全国各地征“诸色匠作”,凡“百工技艺”只要营建需要,随时从全国征调。“集中了全国著名的工匠大约有10万人,同时大量征调各地民工和卫所军人,包括监狱里的一些犯人也被押解出来,为营建工程提供劳役。”赵中男说。

明成祖朱棣(1360年—1424年)画像。

人力之外,便是建筑材料。修建都城所需的木料,大都来自四川、湖广、云南等地,从深山老林采伐金丝楠木。采木是一项相当艰难的工作,当时民间流传着“进山1000出山500”的说法——伐木整个过程,连生病、事故、发大水等灾害,大概有一半的匠人丧生。树木高大粗壮,伐倒后先清理其枝叶,之后抬进附近的大河,等到发水期,大水把木头冲进运河,从运河漂到北京,一漂就是三五年。修建都城所需的大量砖瓦,先委派泰宁侯陈圭就近督造,后来由工部差侍郎一人,驻山东临清专责管理。至于用于宫殿的“金砖”,则责成苏州、松江各府烧造,再随漕船北运。

整座都城是在元大都原有基础上所建。为了建好皇宫,朱棣还专门派宦官到南京,以南京故宫的形制,照葫芦画瓢,绘制设计图纸,然后拆除旧建、创槽打基、建宫殿,按部就班进行。1420年,北京宫殿宣布 “告成”。外朝以奉天、华盖、谨身三大殿为主,又有文楼、武楼以及文华殿、武英殿等。

俗称“金銮殿”的奉天殿,是举行皇帝登基即位、大婚、册立皇后、命将出征等盛大典礼的地方。作为皇朝一统权力的象征,它是营建工程的重中之重。《明世宗实录》卷四百七十称“原旧广30丈,深15丈”。明代营造一丈即3.17米,永乐迁都创建的奉天殿,面阔达到95.1米,进深47.55米,曾是世界历史上体量最大的单体木结构建筑。明初大臣杨荣在《皇都大一统赋》中写道:“金铺璀璨,绮疏玲珑。珠玉炫烂,锦绣丰茸。葳蕤起凤,天矫盘龙。千门瑞霭,万户春融。”

1421年正月初一,朱棣与朝廷文武百官齐集奉天殿前广场,庆祝迁都。后来据《太宗实录》记载,当天出席盛典的还有外国使者,共计16国1200使臣。众人齐聚一堂,一派“万国来朝”的繁盛景象。

迁都之议,反对者被杀、被贬

谁料到,3个月后一场大火将奉天、华盖、谨身三大殿化为焦土。

当时,帖木儿帝国使团成员火者·盖耶速丁还未离开北京,亲眼目睹了那场因雷击而产生的大火。后来,他在《沙哈鲁遣使中国记》中写道:“……火势猛烈,乃至全城都被火光照亮……烧死了很多男人和女人。大火无法控制,终夜肆虐,继续烧到白天,尽管极力抢救,在午后祈祷时刻之前不能把火控制住 。”

一时间,京城陷入恐慌。朱棣当时未在京城,听闻后甚为震惊,也有些后怕。“他觉得迁都可能真的惹怒了苍天,因此上天才降下一把火,烧光了新宫殿,以示惩罚。”赵中男分析说。就在火灾发生后的第三天,朱棣按照以往的惯例,颁布了《奉天殿灾修省求言敕》的诏书,下令群臣直言朝廷政务的缺失。

这份求言诏书迅速引起朝堂上的大讨论。杨荣请成祖废除金银矿的赋税,禁止重狱;户部尚书夏原吉,上书请免去各地拖欠的税负,抚恤流民等。最有代表性的要数翰林侍读邹缉,他列举了营建北京过程中的八项弊端,包括耗费太大、赋役沉重、动迁之灾、贪污成风等。很快,这场活动演变成了一场反迁都风波。

吏部主事萧仪上了一封《应求直言诏疏》。早年间,萧仪在家乡江西听到了采木工匠间流传的《伐木谣》,内容真实反映了伐木工人劳役艰辛、悲惨的经历。“词甚怆,意甚真深,足以见一时之事俗”,听了之后,他很受触动,写了一首诗,在诗中讲了一个从江西伐木运到福建的农夫,家里的山地无人耕种,无法缴纳田赋,没有余粮也没有衣服穿。后来,农夫被山里的瘴气毒死,孤儿老母还在家中盼他归来。

但在《应求直言诏疏》中,萧仪只字不提自己在家乡的悲惨见闻,而是提了3个建议,分上、中、下三策:上策为先回南京,暂时放弃北京,等天下百姓喘口气再说;中策为虚心听取群臣的意见,暂缓营建北京;下策是跟天意对着干,继续在北京建都。在上书的结尾处,萧仪还说:“陛下肯定会选第一个上策。”

朱棣听后,恼羞成怒,却不好发作。有些大臣察言观色,斥责上书的人“胡说八道”。朱棣顺势翻脸,大怒喝道:当初迁都时我和大臣们反复商议了好几个月,然后才开始迁都,难道是我轻举妄动吗?最终,他命人治了萧仪一个诽谤罪,把他下狱杀掉了。不久之后,他又颁布了一道诏书——《禁谤讪敕》,主要内容是禁止诽谤政府,攻击朝廷。

“所以,面对这场大火,朱棣只承认这是上天对政务缺失而不是对迁都决策的惩罚,或者说政务缺失的责任主要在官员,而朱棣本人作为迁都的决策者,并没有什么错。”赵中男说。萧仪被杀后,舆论自然就变了,上书者把矛头转向当权的大臣。而大臣也不甘示弱,极力反击言者的指责。

朱棣见双方喋喋不休,很是厌烦,就下令大臣和上书者一律跪到午门外的石板地上,排成两排,争论迁都的利弊。他自己坐在午门城楼上,欣赏这场闹剧。后来,朱棣派人来问结果,老臣夏原吉看透了他的用意,上奏说:“那些人是按照皇上诏书的要求提意见,没什么罪过;只是我们这些人身为大臣,不能帮助皇上完成大计,责任都在我们。”听了这番话,朱棣的气消了一半,下令跪在午门外的人可以回家了,而且允许大家继续提意见。但是,那些上书者,后来有的被捕入狱,有的被降职、贬官。

左图:2020年10月10日,赵中男在北京故宫接受本刊记者专访。(本刊记者 侯欣颖/摄)上图:趙中男所著《明朝的拐点》。

在赵中男看来,这场反迁都风波其实是开创与守成矛盾的爆发。“洪武后期,明朝已经从打天下开始向治天下转变,也就是开创到守成的转变。建文帝上位后有意促进这种转变,朱棣却打乱了明朝守成的进程,南征北讨、迁都远航,投入了大量的人力、物力、财力,从而使明朝的综合国力一再消耗,最后几乎透支。”

当然,如果没有朱棣迁都,就没有北京城的营建,也许故宫这样的宏伟宫殿也就不存在了。

仁宣之治,明朝的拐点

永乐时期,朱棣开展了八项浩大工程:营建北京、修长陵、南征安南、北讨蒙古、浚通运河、兴建武当山宫观、重修南京报恩寺、郑和下西洋,每一项都在彰显明朝的国力强盛,每一项也都损耗着巨大的民力。“作为一个通过夺位上位的皇帝,朱棣似乎一直在极力证明自己作为一个最高统治者的能力。”赵中男说。

大规模的营建活动,再加上连年出征,造成京畿地区军民生活的穷困。更为严重的后果是,各地发生规模不等的暴动,大都与劳役沉重有关。如永乐七年,负责湖广采木的官员师逵,督责采木民夫很严酷,激怒一帮人等发起暴动;永乐十六年,北京附近的昌平和山西潞州发生农民暴动;永乐十七年,江西有一批逃亡工匠聚众拘捕……为了逃避沉重的劳役,有些地区甚至出现了“厌多男子,生辄弃之不育”的弃养男婴之风。

“迁都带来的社会弊端逐渐暴露出来,并且越来越严重,根本瞒不住。在这一点上,朱棣和大臣们的矛盾、分歧相当大,但他作为一个专制统治者,依然一意孤行。”赵中男说。甚至到了晚年,朱棣依然不顾大臣反对,连续多次北征蒙古。永乐二十二年七月,在第五次北征途中,他突然病情加重,于回师途中逝世,享年65岁。很快,皇太子朱高炽即位,即明仁宗。

仁宗在位仅9个月,其后的宣宗在位9年多,两位加起来不过10年左右,却是明朝前期具有转折意义的10年。

仁宗生性端重沉静,喜静厌动,体态肥胖,总要两个内侍搀扶才能行动。朱棣一生嗜武,不是很喜欢这个儿子。但仁宗崇尚儒学,褒奖忠孝,深受大臣推崇。上位后,他改组内阁、削汰冗官,一时间朝堂内外政治清明。他还拨乱反正,将建文帝时期的奸党族属赦免,将发放至教坊司、浣衣局等地的人悉数宽宥为平民,放还回家。

宣宗朱瞻基性格活跃,修养深厚,颇受朱棣喜爱。永乐九年,朱棣正式立他为皇太孙,并亲自挑选文臣担任其老师。后来,朱棣远征漠北时,总将他带在身边,教他如何带兵打仗,锻炼他的勇气。每次远征归来,经过农家,朱棣还要带他去农家看看,了解农家的艰辛。这种精心教导,对他日后成为守成之君有着深远影响。

朱瞻基在位期间,除了政治清明、经济发达,宫廷文化艺术也呈现出繁荣昌盛的景象。他本人长于写诗歌文赋,精于绘画。执政之余,他经常督导工匠,制作陶瓷、漆器、珐琅器等,还对故宫修修补补,增添艺术气息。他酷爱玩赏香炉,便责成宫廷御匠设计、监制香炉,经过多次铸炼,最终制成极品铜香炉,也就是后来流传于世的“宣德炉”。

“仁宗和宣宗上台后,从开创转为守成,结束了永乐时期的消耗性活动,扭转了明朝国力的超负荷局面,实行务实稳定的政策,便有了‘仁宣之治,可与周代的‘成康之治、汉代的‘文景之治相提并论。”赵中男说。这一时期,明朝的政治、经济、文化都得到了巩固和发展,被后人称为盛世。

对于烧毁的三大殿,作为守成之君的仁宗和宣宗,都没再重建。直到1440年,明正统皇帝下令重修,使用当年永乐时期留下的剩余建材,再次建起了奉天殿、华盖殿、谨身殿在内的三大殿。不幸的是,三大殿命运多舛,后又多次经历大火、重修,才保留了今日的模样。

紫禁城大事记

1406年(永乐四年)永乐帝朱棣下诏营建北京宫殿。

1420年(永乐十八年) 朱棣颁诏,宣告北京宫殿即紫禁城竣工。

1535年(嘉靖十四年) 嘉靖帝朱厚熜笃信道教,包括钦安殿在内的紫禁城建筑布局发生了有明一代的较大改变。

1597年(万历二十五年)紫禁城大火,焚毁前三殿、后三宫。复建工程直至1627年(天启七年)完工。

1644年(崇祯十七年)李自成军攻陷北京,明朝灭亡。撤退前,他焚毁紫禁城大部。同年清顺治帝从沈阳迁都至北京。此后历时14年,将中路建筑基本修复。

1655年(顺治十二年)仿沈阳清宁宫建坤宁宫。

1695年(康熙三十四年)重修太和殿,历时两年竣工。

1723年(雍正元年)雍正帝入主养心殿,此后这里成为清朝中后期的政治心脏。

1776年(乾隆四十一年)宁寿宫主体竣工。

1859年(咸丰九年)改造长春宫,从而改变西六宫格局。

1900年(光绪二十六年)八国联军攻陷北京于紫禁城阅兵。

1902年(光绪二十八年)在内忧外患之下重建武英殿。

1909年(宣统元年)始建灵沼轩,俗称“水晶宫”,因辛亥革命爆发而被迫停工,至今未完工。

1912年,清帝退位,仍居住于紫禁城内。

1924年,冯玉祥发动“北京政变”,驱逐清帝溥仪。

1925年,成立故宫博物院。