诱导膜技术与Ilizarov骨搬运技术治疗下肢长骨感染性骨缺损临床疗效的Meta分析

2020-10-26亢哲邓宇屈文强付攀峰商炜祝少博

亢哲 邓宇 屈文强 付攀峰 商炜 祝少博*

交通事故和高处坠落等高能量创伤引起的下肢创伤性骨髓炎、感染性骨缺损的病例十分常见,其患肢骨断端骨愈合较慢、自然愈合率较低、并发症多见、需要多次手术以及可导致较严重的后遗症,对于患者家庭乃至整个社会造成了沉重的经济负担。当前,骨缺损并没有公认的治疗策略,无证据可循,治疗方面存在着一定争议。

目前,对于骨缺损的重建,可采取多种策略,包括大规模植骨、骨搬运、游离腓骨移植和截肢等[1]。Ilizarov骨搬运技术(Ilizarov bone transport,IBT)作为主流、传统的修复方法,应用广泛。自2000年Masquelet等[2]提出诱导膜技术(Masquelet technique,MT)以来,该技术也逐渐得到广大医疗工作者的青睐。这两种技术均取得了较好的疗效,也存在相应的缺陷与不足[3]。关于两种技术的选择,目前尚未形成统一观点。

本研究旨在运用循证医学的原理和方法,评价诱导膜技术和Ilizarov技术治疗感染性骨缺损的临床疗效及优缺点,为临床决策提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献检索策略

由2名独立的研究人员以“骨搬运、诱导膜、masquelet、ilizarov”为检索词检索中文数据库CNKI、维普、万方所收录的相关文献,以“induced membrane,bone transport,masquelet,ilizarov”为关键词检索外文数据库PubMed、Embase及Cochrane Library所收录的相关文献,文献发表时间限定均为自数据库建库时间至2019年11月,无语言限制。

1.2 纳入及排除标准

1.3 数据提取

由2名研究人员按上述纳入和排除标准阅读标题、摘要初步筛选出可能符合标准的文献,去除重复的文献,再进一步阅读全文,对文献独立进行质量评价,最终确定所纳入的文献,遇到意见不一致的,纳入第3名研究人员共同讨论决定。所提取的信息包括:性别、年龄、骨缺损长度、术中出血量、手术次数、愈合时间、并发症发生率、临床疗效(包括骨性结果和功能结果)、末次随访患肢Iowa膝关节评分及Iowa踝关节评分。

1.4 文献质量评估

采用Cochrane协作网风险偏倚评估工具对所纳入的临床对照研究进行风险偏倚评估,包括以下7个方面:随机序列产生;分配隐藏;对研究者和受试者施盲;试验结果的盲法评价;数据的完整性;选择性报告研究结果;其他偏倚。

1.5 统计学方法

所有提取的数据用RevMan 5.3软件进行统计学分析。由一人录入数据,另一人监督。首先通过Q值统计量检验和I2检验对所纳入的文献的异质性进行评价,若P≥0.1,I2≤50%,说明所纳入的研究文献异质性较小,使用固定效应模型进行分析;相反,若P<0.1,I2>50%,说所纳入的研究文献异质性较大,则对其异质性来源进行分析,根据分析结果确定纳入还是排除,若仍无法减小异质性,则采用随机效应模型[4]。对计数资料采用比值比(OR)作为分析统计量,对连续性计量资料,采用均数差(MD)作为分析统计量。所有分析均采用95%可信区间(CI),P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 检索文献结果

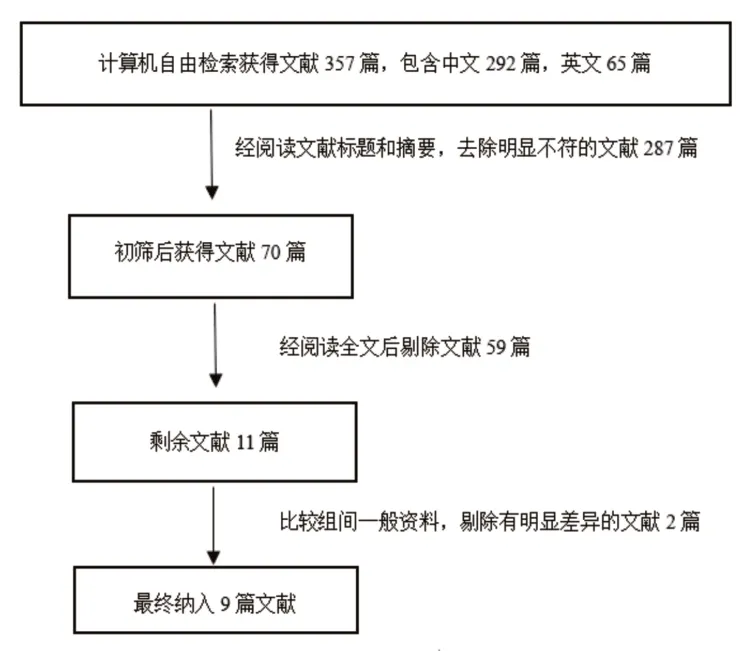

共检索到相关文献357篇,其中中文292篇,英文65篇,阅读文献标题和摘要,去除明显不符的文献287篇,初步筛选获得70篇,经阅读全文剔除明显不符合纳入标准的文献59篇,剩余11篇文献,其中2篇[5-6]文献骨缺损长度在两组间差异有统计学意义(P<0.05),结合临床实际,骨缺损长度对于各项统计指标均有较明显影响,依据排除标准,予以剔除,最终纳入9篇[7-15]文献,包括435例患者。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程

2.2 纳入文献的基本特征

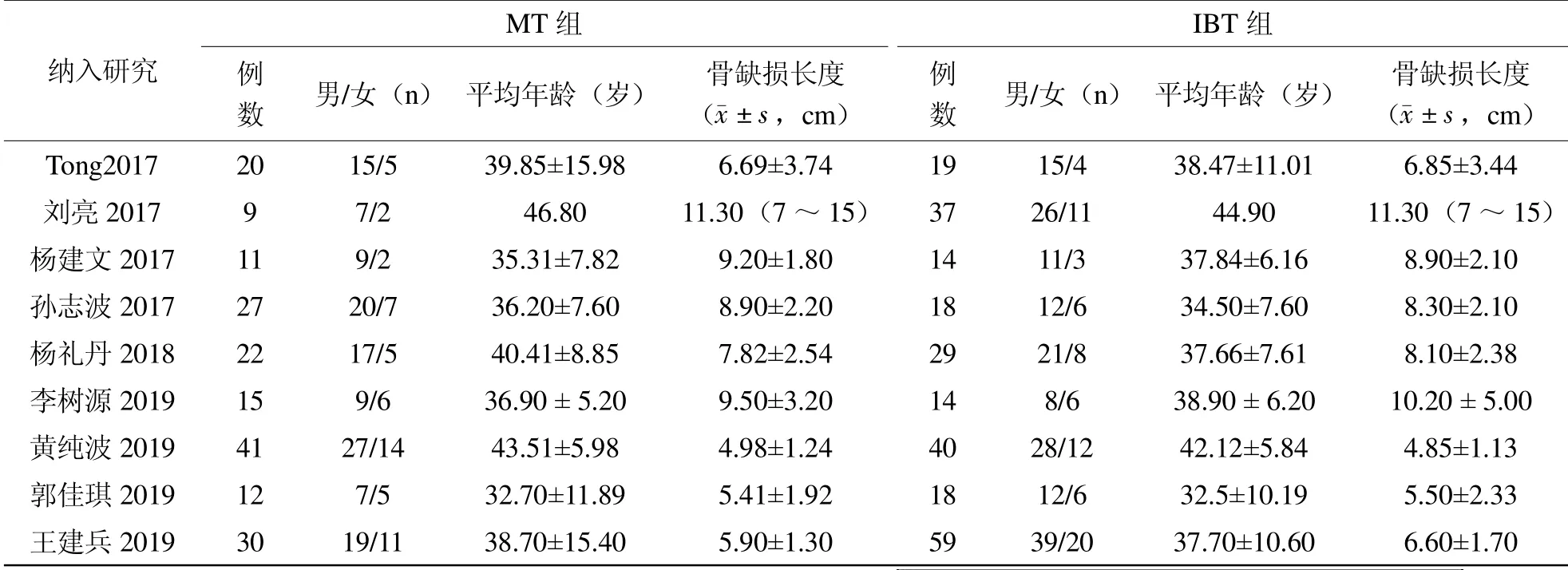

纳入研究的9篇文献全部为临床对照试验,诱导膜组(MT组)病例数共187例,Ilizarov组(IBT组)病例数共248例。共有2篇[9,13]文献对术中出血量进行了统计,4篇[9,13-15]文献对手术次数进行了统计分析,有6篇[7,10,12-15]文献对愈合时间进行了统计分析,9篇[7-15]文献对术后并发症进行了统计分析(1篇文献因统计方法问题难以合并分析,未予以纳入),4篇文献对临床疗效(其中3篇包括骨性结果、4篇包括功能结果)进行了统计分析,2篇文献对末次随访患肢Iowa膝关节评分及Iowa踝关节评分进行了统计分析。纳入文献的基本特征见表1。

表1 纳入文献的基本特征

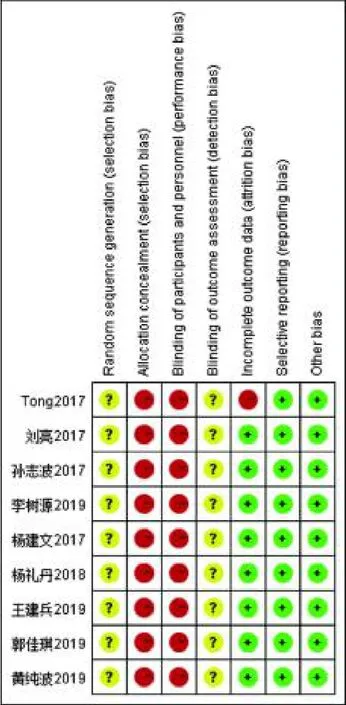

2.3 纳入文献质量评价结果

采用Cochrane协作网风险偏倚评估工具对所纳入的随机对照研究进行风险偏倚评估。所有纳入文献均未提及具体随机分配方法,偏倚风险未知;所有文献都未提及是否采取了分配隐藏和对研究者和受试者是否施盲,由于临床工作的特殊性,医患双方都必须对手术方案知情同意,无法采取分配隐藏和对研究者和受试者施盲,因此认为2项全为高风险;对于研究结局是否进行盲法评价,所有文献都未提及,偏倚风险未知;对于结局数据的完整性和是否选择性报告研究结果,1篇文献存在失访、中断治疗,为高风险偏倚,其余文献为低风险;对于是否选择性报告研究结果和其他偏倚来源,通过阅读全文,认为是低风险。文献偏倚总结见图2。

2.4 Meta分析结果

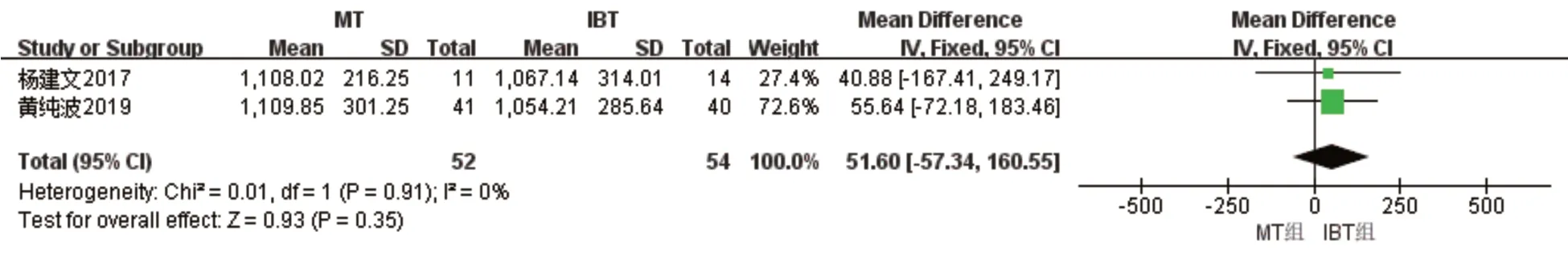

2.4.1 术中出血量比较

共有2篇文献对术中出血量进行了统计分析,异质性检验结果,P=0.91,I2=0%,研究间具有同质性,采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果显示,MT组和IBT组的术中出血量相当,差异无统计学意义(P=0.35)。见图3。

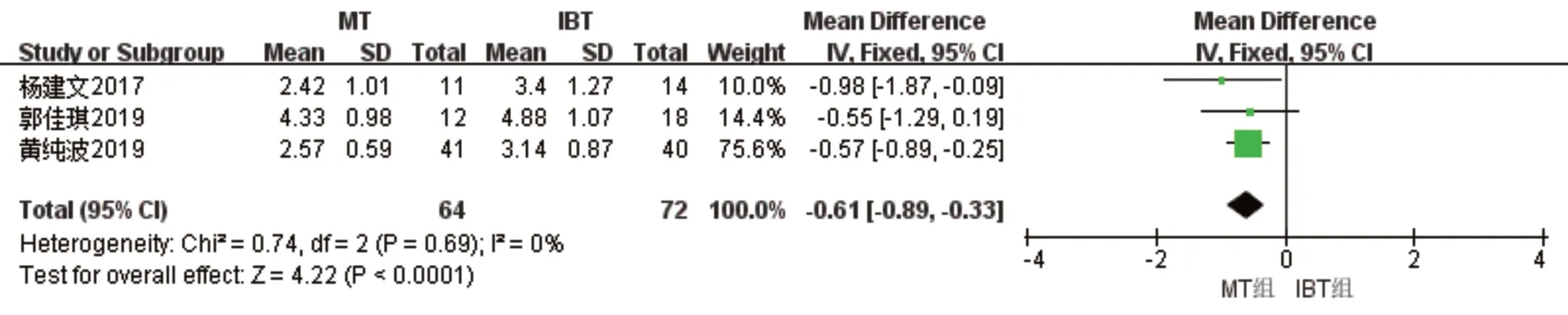

2.4.2 手术次数的比较

共有4篇文献对手术次数进行了统计分析,异质性检验结果,P=0.07,I2=57%,研究间存在异质性,逐一去除单篇文献进行敏感性分析,去除其中1篇文献时,各研究间无异质性,P=0.69,I2=0%。通过仔细通读该篇文献及与其他文献相比较,发现其统计手术次数时仅计入骨缺损修复手术次数,此前所行控制感染、皮瓣修复等手术未计入总次数,明显无可比性,予以剔除不作比较。对其余3篇文献采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果示,MT组手术时间少于IBT组,差异有统计学意义(P<0.000 1),见图4。

图2 纳入文献偏倚风险评价:“+”为低风险,“?”为风险未知,“-”为高风险

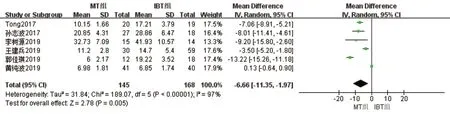

2.4.3 骨愈合时间的比较

共有6篇文献对骨愈合时间进行了统计分析,异质性检验结果,P<0.000 1,I2=97%,研究间存在异质性,逐一去除单篇文献进行敏感性分析,异质性指标无明显变化,仔细阅读所纳入文献,并未发现明显不合理性,采用随机效应模型进行分析,Meta分析结果示,MT组愈合时间较IBT组短,差异有统计学意义(P=0.005)。见图5。

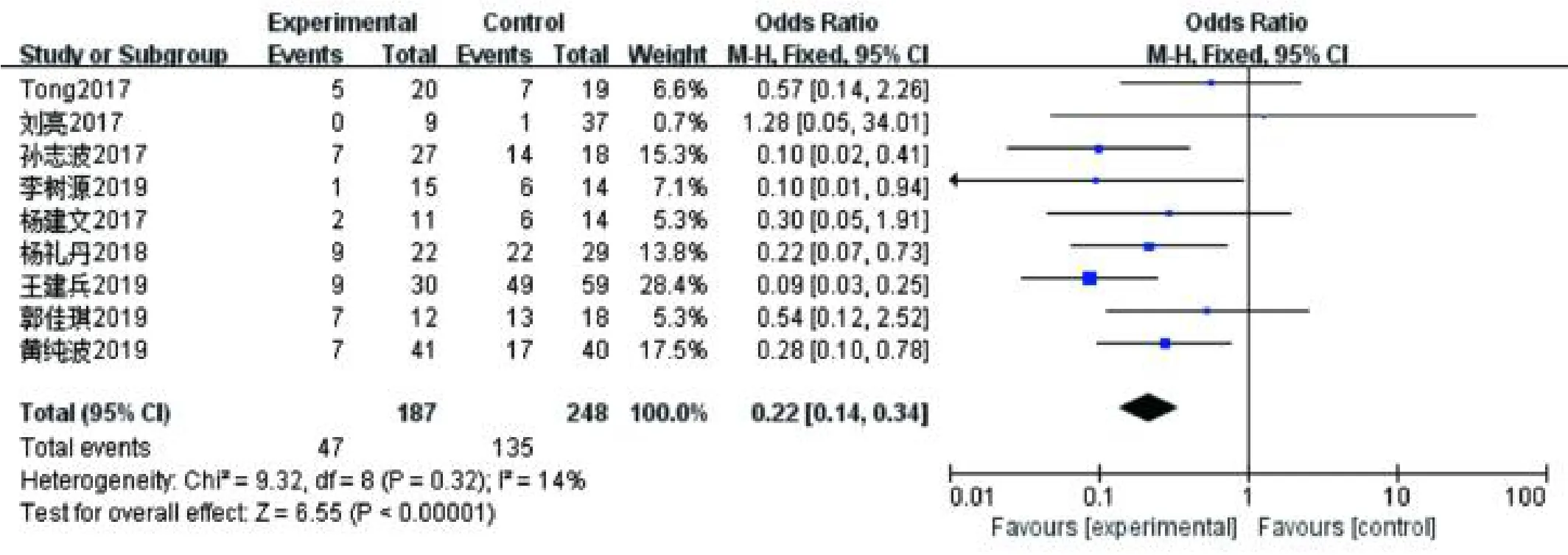

2.4.4 并发症发生率的比较

共有9篇文献对并发症发生率进行了统计分析,异质性检验结果,P=0.32,I2=14%,研究间具有同质性,采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果显示,MT组并发症发生率较IBT组低,差异有统计学意义(P<0.000 1)。见图6。

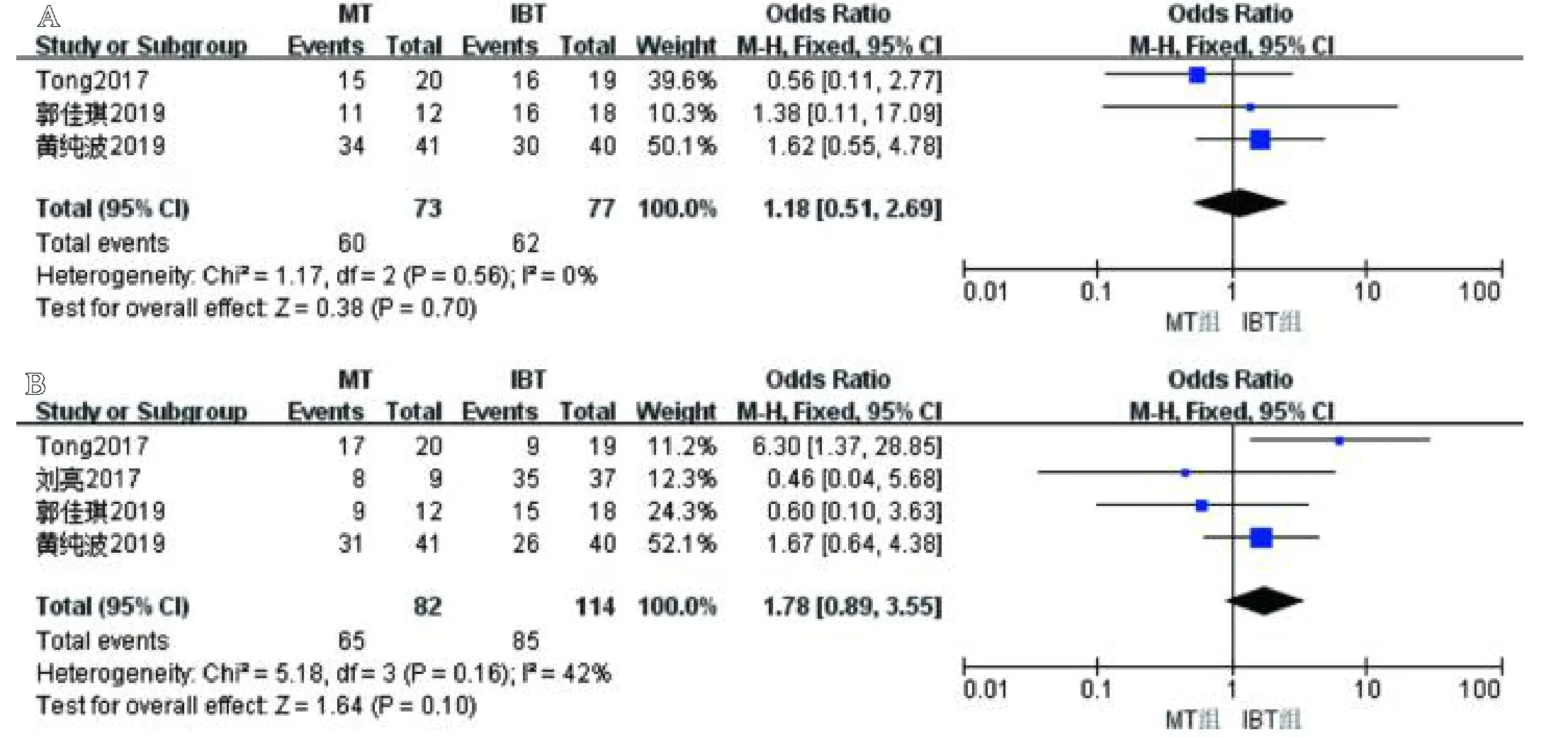

2.4.5 临床疗效的比较

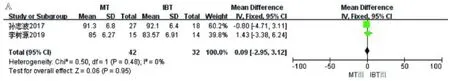

共有4篇文献对临床疗效进行了统计分析(其中3篇包含骨性结果、4篇包含功能结果),以患肢优良率为比较指标,对于骨性结果,行异质性检验,P=0.56,I2=0%,研究间具有同质性,采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果显示,MT组和IBT组的患肢骨性结果优良率相当,差异无统计学意义(P=0.70);对于功能结果,行异质性检验,P=0.16,I2=42%,研究间具有同质性,采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果显示,MT组和IBT组的患肢功能结果优良率相当,差异无统计学意义(P=0.10)。见图7。

2.4.6 末次随访患肢膝关节及踝关节评分的比较

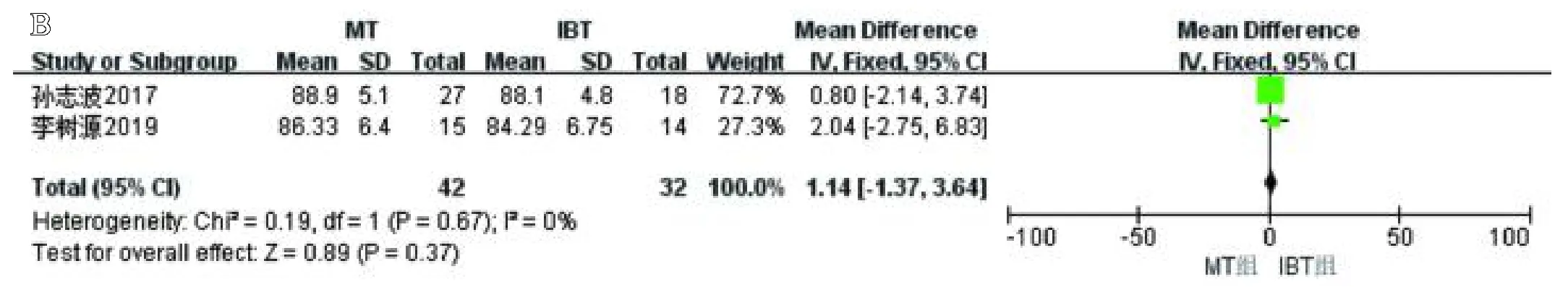

共有2篇文献对末次随访患肢膝关节及踝关节评分进行了统计分析,均采用Iowa评分标准,对于膝关节评分,行异质性检验,P=0.48,I2=0%,研究间具有同质性,采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果显示,MT组和IBT组的膝关节评分结果相当,差异无统计学意义(P=0.95);对于踝关节评分,行异质性检验,P=0.67,I2=0%,研究间具有同质性,采用固定效应模型进行分析,Meta分析结果显示,MT组和IBT组的踝关节评分结果相当,差异无统计学意义(P=0.37)。见图8。

图3 MT组和IBT组术中出血量的Meta分析结果:P>0.05,差异无统计学意义

图4 MT组和IBT组手术次数的Meta分析结果:P<0.05,差异有统计学意义,MT组手术次数少于IBT组

图5 MT组和IBT组骨愈合时间的Meta分析结果:P<0.05,差异有统计学意义,MT组骨愈合时间较IBT组短

图6 MT组和IBT组并发症发生率的Meta分析结果:P<0.05,差异有统计学意义,MT组并发症发生率较IBT组低

图7 A.MT组和IBT组骨性结果的Meta分析结果:P>0.05,差异无统计学意义;B.MT组和IBT组功能结果的Meta分析结果:P>0.05,差异无统计学意义

图8 A.MT组和IBT组Iowa膝关节评分的Meta分析结果:P>0.05,差异无统计学意义;B.MT组和IBT组Iowa踝关节评分的Meta分析结果:P>0.05,差异无统计学意义

3 讨论

感染性骨缺损的治疗一直是创伤骨科相当棘手且具有挑战性的难题之一。感染的控制、骨缺损的重建以及软组织的覆盖及存活,无一不需要医患双方长期的努力和坚持。目前,已有多种治疗策略见于文献报道,包括大规模植骨、骨搬运、游离腓骨移植和截肢等。其中,Masquelet技术和Iilzarov技术作为目前的主流方案,应用广泛[16]。Iilzarov技术作为传统的修复方法,以张力-应力法则为理论基础,通过骨段的持续、缓慢的牵拉提供一定的张力,进而促进骨断端血供、成骨活跃,最终达到骨的延长和缺损端的愈合。临床上其优势主要体现在:采用经皮穿针及微创截骨,手术造成的创伤小;手术风险及难度低;术后家属可于家中调整外架,省时省力;可早期带架活动,有效避免关节僵硬、畸形,下肢肌肉萎缩等并发症;对存在患肢畸形的患者,可实现矫形功能。其不足之处在于:外架体积大,影响日常活动;治疗周期长,可能造成精神疾患;并发症较多,如针孔感染、关节僵硬、细针松动、神经损伤、再发骨折等。Masquelet技术,也称作诱导膜技术,其中诱导膜是利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥填塞后异物刺激局部反应生成的膜结构,其修复骨缺损的机制包括诱导膜的生物成骨活性和机械性包裹作用[17]。该技术的优势主要体现在:治疗周期短;手术操作简单;负重时间较早,术后并发症较少。其不足主要为:置入的骨水泥可能存在取出困难及取出时破坏所形成的诱导膜结构,影响二期植骨后的愈合;当骨缺损范围较大时,所需植入自体松质骨较多,存在自体骨不足等问题。

以上观点及经验均为临床工作者根据自身丰富经验总结而来,存在一定的局限性。关于感染性骨缺损选取何种方案,仍存在着较大争议。本研究旨在通过循证医学的方法,比较二者的临床疗效,为临床决策提供一定的参考。本文共纳入9篇临床对照研究,通过对两组间相关指标的Meta分析,得出如下结论:在临床疗效及患肢功能方面,两种技术均取得较为满意的结果,各项统计指标(骨性结果和功能结果、膝关节及踝关节评分)无明显差异,但Masquelet技术相较于Ilizarov技术,手术次数、骨愈合时间及并发症发生率结果均有优势,同时其治疗过程更为简单,避免了外固定架的长期限制,患者耐受性更好。基于取得同样疗效的前提,Masquelet技术具有更大的优势,更倾向于作为下肢感染性骨缺损的首选。应用该技术时,需注意以下因素:彻底清创。感染控制不佳是感染性骨缺损、骨髓炎迁延不愈的重要原因,彻底清创则是控制感染、诱导膜重建的前提,包括去除死骨、肉芽、失活组织及内固定等异物。一阶段骨缺损填充物。目前应用最多的是聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)抗生素骨水泥填充,配合髓内钉固定或外固定。徐建平等[18]报道硫酸钙相较PMMA取得更好临床疗效,为弥补该技术的不足提供了新思路。关于骨水泥塑形前或塑形后置入,尚存在一定争论,二者各有优缺点。二阶段手术时机。清创术后6~8周诱导膜成骨活性达到高峰,考虑此时植骨,对于感染性病灶,须待感染控制,各项炎性指标正常,于清创术后2个月左右植骨。植骨。二阶段手术中,纵向切开诱导膜,始终注意保护诱导膜,尽量避免损伤诱导膜及周围组织。自体松质骨是最好的植骨材料,当松质骨不足时,可混入皮质骨、异体骨等替代骨,但不宜超过自体松质骨的1/3,否则会影响成骨。另外,稳固的固定以提供稳定的力学环境,良好的软组织覆盖,无张力关闭创面等均为诱导膜技术发挥最佳疗效的重要因素[19]。