大学生创新型创业能力的倾弱向分析与对策

——基于福建省大学生初次创业的实证调研

2020-10-22曾宪枢

曾宪枢

(泉州师范学院 陈守仁商学院,福建 泉州 362000)

创新是未来创业的新常态,创新型创业是高质量创业活动的典型模式,同时也是推进我国创新型国家建设的重要力量。[1]对此,MARTINEZ A认为:创新型创业以新技术、新产品的研发与应用为基础,此类创新将会产生“链式反应”,有助于扩大社会生产领域,实现就业扩容效应,促进经济增长。[2]学者陈毅俊与董耀武基于容量耦合系数模型实证检验了贵州省2005年至2015年间创新型创业与经济增长之间的关系,发现二者间的耦合效果良好。[3]二十世纪九十年代,西方经济出现低通胀率的高效经济增长模式,也正是创新型企业带动的结果。

当前,国内大量模仿型企业产生的供需矛盾、重复性建设及产能过剩等弊端已成为制约我国经济良性发展的障碍石。经济发展史表明,经济结构变革的微观基础是创业活动,而以创新为导向的创业活动是经济发展的根本驱动力。因此,要实现“调结构,去产能”,离不开创新型创业的支持。但何为创新型创业?其能力又该如何定义?对此,学界的说法不一。MATTHIAS P以风险性、模糊性和不确定性作为其评判标准。[4]学者刘沁玲从创业精神和创业素质的角度对其能力进行界定:“应表现出创造新技术、新产品、新市场、新模式或新服务的创业活动能力。”[5]张秀娥则认为,创新型创业体现为创新与创业之间共存关系:创新是本质与源泉,而创业是实践与外在表现。[6]据此可知,创新型创业能力即为创业者依据环境变化,利用已有知识,实现多方技术融合以及商业模式变迁的能力,并表现为创新产品、创新服务或创新盈利模式的能力。

2018年,国务院印发了《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,指出要“深入实施创新驱动发展战略,进一步激发市场活力和社会创造力,推动创新创业高质量发展”,这也正是对当前经济发展需求的呼应。高校作为社会经济发展的重要推动力,承担着培养社会主义接班人的重任。但如何培养,培养的标准是什么?为有效了解当前大学生创新型创业能力评价的研究状况,通过文献查阅,发现当前国内外对创新型创业的评价指标主要立足于大学生自身能力之外的教育与环境、团队这两种研究视角:

一是教育及支持环境的角度。如ISENBERG D提出包括具有导向作用的文化、高质量的人力资本、有效的政策和领导者、经济来源、风险有利的市场以及区域内机构支持在内的六方面评价指标。[7]我国学者李晓峰以创业知识、创业技能两个一级指标为基础,构建了11个二级评价指标。[8]蒋文贤构建了以创业品质、创新能力、学习能力、在校表现四个维度为核心的评价指标。[9]沈铭以环境、教育、实践、成果等四个层次作为主要关注点,运用、协同粗糙集理论和可拓理论,建立了大学生创新创业能力复合评价方法。[10]王兴立基于大学生创新创业教育质量评价解释结构模型, 构建3×4网状结构的大学生创新创业教育质量评价体系。[11]

二是团队的视角。如CHEN C等学者从市场、管理、财务控制、创新、风险接受五个维度说明创业的自我效能。[12]马鸿佳等人认为角色定位能力及关系管理能力对创业能力有正向作用。[13]黄建桥、黄炜、程钰、李岳峰从创业者自身属性、动机、团队、资源、环境等方面构建了指标体系。[14]

以上对于创新型创业的研究,主要基于理论角度,虽然角度各异,但其研究视野始终局限于已有企业,并未涉及高等教育。在大学生创业能力的评价研究中,学者们多关注于一般创业能力的评价,少有针对创新型创业能力评价的研究。全球创业观察报告指出,虽然我国创业活动已成为全球创业活动最活跃的地区之一,但作为创业质量重要标志之一的创新型创业活动还相当缺乏。[15]与此同时,大学生出现创业失败率高、创业质量不佳等状况。虽然近年各高校大力推动“双创”教育,但却主要借以比赛等外力推进。这一切的关注点都聚焦于“外力如何推进培养”,对于“培养的质量标准”关注者却很少,特别是基于大学生自身能力研究视角更是少之又少。

能力的形成与应用是教育的归旨,人才的质量标准是教育的出发点和落脚点,更是实施教育活动的核心和关键所在,而其前提则是基于能力评价指标体系的建立。因此,建立基于大学生自身能力的评价体系,将关注点聚焦于学生自身创新型创业能力的形成与应用应为当下实施“双创”教育的核心。为此,本研究以大学生初创期创新型创业能力为研究对象,在文献研究的基础上,以行为事件访谈法构建其能力形成的机理模型,构建基于大学生自身能力的指标体系,最后以福建省大学生初创期的创新型创业案例调查分析为例,厘清相应的能力弱项与倾向,对高校“双创”教育提出建议,以期为高校创新创业人才的教育研究提供一定借鉴。

一、大学生创新型创业能力的形成机理及评价指标的构建

厘清大学生创新型创业能力的形成机理,并基于此构建评价指标体系是进行大学生创新型创业能力研究的基础。

(一)大学生创新型创业能力的形成机理

分析影响创新型创业能力形成的相关因素,采用实证归纳法,借以访谈法、内容分析法,对相关因素进行提取、归纳,构建出机理模型。参照以上对创新型创业能力的定义,以是否具备服务创新、产品创新或盈利模式创新作为区分模仿型创业与创新型创业的标准。通过与创业比赛评委、创业导师、高校创业部门工作者及创新型创业项目负责人等39位相关人员访谈,提取访谈中频次较高的因素,结合相关文献资料,构建出大学生创新型创业能力形成的机理模型。

大学生创新型创业能力是在政策、行业、社会及学校等多种外部环境及学生自身组织管理、资源调配及知识应用等内部因素这两种张力共同作用下的产物。在此过程中,内外各因素相互作用,以产品创新、服务创新、盈利模式创新等为表征的能力逐步体现,并以成就或风险的形式实现外化,最终体现为盈利状况。由于能力的形成是一个循环往复的过程,学生在实现盈利或亏损后将通过内部及外部的多渠道反馈机制实现反馈,最终实现能力提升的再形成。具体过程如图1所示。

图1 大学生创新型创业能力形成的机理模型Fig.1 Mechanism of the formation of college students’ innovative entrepreneurial ability

(二)大学生创新型创业能力的评价指标的构建

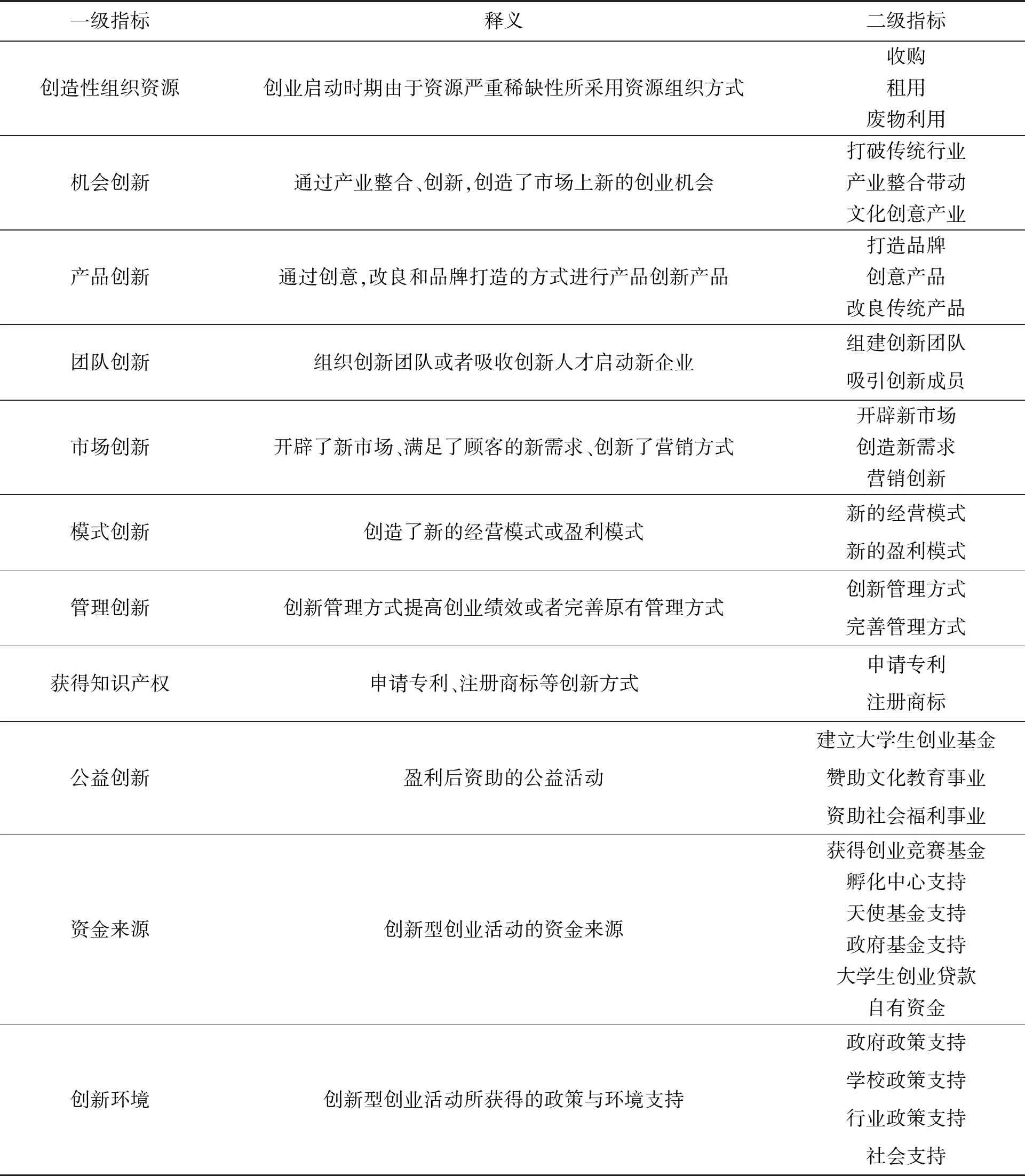

依据上述大学生创新型创业能力形成的机理模型,结合教学经验,根据大学生初创时期的身心与能力特征对指标及指标间的逻辑关系进行梳理,通过与多位各类创业大赛评委、创业导师、高校创业部门工作者及多位创新型创业的项目负责人交流,结合当前创新素质教育的教育理念,对刘沁玲教授之前提出的评价指标体系[6]进行修缮,构建当前大学生初创时期创新型创业能力的指标体系。

首先,对二级指标进行筛选与修正:

按照适用性原则,略去“创造就业”“服务流程标准化”与“电子商务(网络创业)”三个指标。因为模仿型创业也创造就业,标准化并不意味创新,而电子商务是当前大学生创业的基本模式,已不具有创新性;将“助学”“赞助学术会议”改为“赞助文化教育事业”“资助社会福利事业”。因为目前公益活动的范围不断扩大,创业者已不局限于学术公益。

按照同类合并的原则,将二级指标中的“资金支持”归类到一级指标“资金来源”中。将“产品创新”与“工艺、技术创新”整合到“创意产品”与“改良传统产品”中,因为产品创新与工艺、技术创新都可归类为创意产品与改良传统产品。

按照指标的具体化原则,将抽象的“市场创新”“服务创新”“模式创新”具体化为“开创新市场”“盈利模式创新”“新的经营模式”;将“管理创新”具体化为“创新管理”与“完善管理方式”两项。在现代企业中,良好的服务是获取盈利的方式之一,故以“盈利模式创新”取代“服务创新”。

其次,在对二级指标进行梳理、归类与整合的基础上,对一级指标进行修正。资金是创业的重要资源,因此增设“资金来源”指标。将“服务创新”与“商业模式创新”整合为“模式创新”。根据机理模型,能否依据环境的变化适时而变获得外界支持也是大学生能力的重要部分。因此,将一级指标“创新环境”分解为“政府政策支持”“学校政策支持”“行业政策支持”及“社会支持”4个二级指标。修正后的指标体系如表1所示,共11个一级指标,33个二级指标。结合一、二级指标,表1对一级指标给予释义。

表1 大学生创新型创业能力评价指标体系

二、基于多选问卷调研的指标统计结果

为有效区分当前大学创新型创业能力的倾向与弱项,本研究以近年福建高校初次进行创新型创业的大学生为例,进行多选问卷调查,参与人员主要包括在各类创新创业大赛获奖的项目或已实现盈利的项目。最后,回收问卷116份,无效问卷4份,有效问卷112份。参与调查的目标包括厦门大学的“身临其境”项目、华侨大学的“汉安文化”项目、闽江学院的“来自未来的音乐教育”项目、泉州师范学院的“万有引力”项目等116个福建省不同本科高校的大学生初次创业项目。调查涉及福建多数本科高校,包括教育培训、蔬菜、餐饮、软件、图书、工艺品、文化传媒、医疗用品、家政服务、跨境电商、电子、金融、旅游、游戏、网络、服装、皮鞋、养殖机械、新能源、生物科技、知识产权服务、咨询服务、人力资源、五金产品等25个行业。问卷以一级指标为分析的基点,通过excel对各二级指标进行统计,结果如图2所示:

图2 福建高校初次创新型创业多选问卷调查统计结果Fig.2 Statistical results of the multiple-choice questionnaire survey for the first innovative entrepreneurship in universities in Fujian Province

根据以上数据分析,可知:

(一)多渠道的交叉创新模式已越来越受大学生创业者的关注

在创新类型上,服务创新的选项为53,其比例最高,且存在交叉选择的情况,说明当前大学生对创业项目的创新倾向于以服务创新为主,且不局限于局部创新,多渠道的交叉创新模式已经渐渐受到大学生创业者的关注;在资源的组织方式上,约三分之二的大学生以租用方式获取资源,少部分学生存在交叉选择。说明在创业初期,多数学生倾向于以租用方式组织资源,且少数学生以多渠道方式组织资源。

(二)多数学生初创期机会创新方式相对单一,市场创新复合能力尚余空间

在机会创新上,打破传统行业与产业整合带动的选项分别为52项,且交叉选项较少,说明目前大学生创业倾向于以打破传统行业或以产业整合带动的方式进行机会创新,且创新方式倾向于单一性,反映了当前大多学生初创时期经验、资金、人脉不足,无力实现多渠道的交叉式机会创新。

而在市场创新上,开辟新市场与创造新需求的选项分别为64与61,超过有效问卷的一半,营销创新的48个选项也近于问卷半数,说明大半的学生创业倾向于开拓新市场,这也体现了当代青年学生敢想、敢闯的精神。但与此同时,各选项的交叉选择数都只占总数的20%左右,说明大学生市场创新的复合能力尚余提升的空间。

(三)半数学生意识到创意、品牌、法律与公益在创业中的正效应

在产品创新上,首选创意产品58项,超过问卷数的一半,反映了青年学生喜欢新事物、追求个性的心态,也说明了大半的学生倾向于创意式的创业;其次选择打造品牌与改良原有产品的选项分别为48与42,都近于问卷数的一半,说明近半的大学生有品牌意识,已经将品牌同创新相联系,且采取渐进式的创新方式进行创业。其中,同时选择打造品牌与创意产品22项,占总数的20%,说明尚有80%的学生还未意识到品牌打造与创意产品组合对创新型创业的重要性。

在模式创新与管理创新上,创立新的经营模式与创立新的盈利模式分别为69%与57%;创立新管理方式与完善原有管理方式分别为63%与60%。说明大半的学生注重模式与管理方式的创新,反映了多数受过高等教育的大学生在创业时已不局限于对他人模式的模仿,具备敢于创新的精神。

在获得知识产权与公益创新上,选择申请专利与注册商标分别为48%与76%。说明知识经济时代下,大半的学生已意识到法律在创业中的作用,并会利用法律进行自我保护;而建立大学生创业基金、赞助文化教育事业及资助社会福利事业的选项分别为45%、36%、48%,且存在少量交叉选择,说明近半数大学生已经意识到社会责任感的作用,在创业中注重参与各类公益活动,且意识到公益活动对创业的正效益。

(四)资金来源与政策受益度多样化

在资金来源上,自有资金、创业竞赛基金、大学生创业贷款、政府基金支持、天使基金支持及孵化中心支持分别为73、45、38、22、19、14项,说明大部分学生资金来源渠道多样化。其中自有资金是主要来源,创业竞赛基金与贷款也发挥了重要作用,其他资金也起到辅助作用;在创新环境上,政府政策支持与学校政策支持分别占比约50%与59%。而行业政策支持与社会支持分别占比约为41%与35%,且大部分学生多项并选。说明虽然政府与高校制定了各类的大学生创业扶持政策,但在大学生创新型创业的初创时期受益率并不高。与此同时,行业政策支持与社会支持并不会太低,也说明了部分学生能够通过多种渠道获得校外行业与社会的支持,这说明学生创业已经不再局限于学校,而是已经逐步走向社会。

以上统计结果在一定程度上反映了福建省高校大学生知识型创新型创业在初创时期的能力倾向及弱项,也反映了社会、政府、高校在大学生创业中的现实角色。该评价体系的建立及调查结果对于以后的创新创业人才培养具有一定意义。

三、建议和对策

本研究通过对国内外相关文献的梳理,厘清了大学生创新型创业能力的形成机理,并基于此以理论与实际相结合的方式,构建出基于学生自身能力的一、二级评价指标体系,最后通过实证调研,得出学生在创新型创业初创时期的能力倾向及弱项。结果显示:第一,多渠道的交叉创新模式已经逐渐受到大学生创业者的关注,学生倾向于以服务创新为主的产品创意并开辟新市场,且多数学生倾向于以租用方式组织资源,少数学生以多渠道方式组织资源;第二,受经验、资金、人脉等因素的限制,多数学生无力进行多方式机会创新,且大半数学生创业倾向于开拓新市场,但市场创新复合能力尚余开发的空间;第三,半数学生意识到创意、品牌、法律与公益在创业中的正效应,且大半的学生注重模式与管理方式的创新,但多数学生还未意识到品牌打造与创意产品组合对创新型创业的重要性;第四,大部分学生资金来源渠道多样化,且行业政策支持与社会支持并不会太低,这反映了学生创新型创业的空间在社会维度的拓展,但各类创业扶持政策的受益率并不高,也反映了政策的普及率及相对的针对性。

从评价体系可知,创新型创业能力的培育,其实质是复合能力的提升。这种复合能力,一方面是创业者个人的复合能力,另一方面是团队的复合能力。但无论是个人能力的培养,还是团队能力的提升,都需要高校、政府及社会各方力量在此过程中对自身角色进行正确定位,并基于学生的能力倾向及弱项,从实际出发,因材施教,因势利导,通力合作。因此,提出以下建议:

(一)重视模块化与人文教育并重的教学理念,搭建虚拟与实体并行的实践平台

高校是大学生生活、学习的主战场,在创新型创业能力的培育中高校应担任主角。目前,多数高校都已经开设创新创业课程,但在课外内容的延伸、相关课程体系的建设等方面,多数高校尚不完善。一方面,建议高校注重“第一课堂”与“第二课堂”的结合,提升人文社科教育在创新意识、法律意识、创新管理、政策运用能力方面的作用;另一方面,针对学生能力的弱项,组织针对单向能力的模块化教学,并结合产业链中产品研发、工业设计等跨领域的合作方式,搭建虚拟与实体创业结合的实践平台,将虚拟世界的仿真模拟与现实世界中的创业园、孵化基地结合起来,从而在虚实结合的教育中提升学生的复合能力。

(二)加强政府引导与支持,提升政策的适用性与受益率

创业是市场行为,因此,从政府与市场的关系而言,政府在此的角色是引导与支持。一方面,80%的学生还未意识到品牌打造与创意产品组合的重要性,这就需要政府加强对成果的保护力度,凸显品牌作用。但只有近半数的学生参加公益活动,说明仍有近半数学生未认识到公益对创业的正效应,或者说尚未意识到社会责任感。究其根源,实质是经济价值与社会价值的冲突。作为市场之外第三方的政府,调和利益矛盾,将企业家的社会精神与经济利益融合为“社会产品”,以此提升品牌的影响力,从而提升企业的经济效益,是政府在此过程中的实现宏观调控的角色。另一方面,创业扶持政策的受益率不高,反映出政策的适用性与宣传度不足的问题。建议政府借助众创空间等创业生态系统的物理空间优势,加强宣传,同时因地制宜、精准定位,提取该创业生态的核心要素与机制规律,提升政策的普及率与适用性。

(三)多方合作,构建良好的创新型创业生态系统

大学生是社会人,离不开政府的管理、高校的培养,更离不开其生存的社会土壤。从以上实证数据可知,虽然政策的受益率不高,但学生所获得的行业政策支持与社会支持并不会太低,这反映了政府、高校与行业、社会的合作度不足的问题。因此,建议政府、高校及社会多方合作,立足于当前众创经济的社会背景,结合当地的经济发展状况及产业结构特征,以众创空间为平台,构建良好的创新型创业生态体系。通过协同合作,形成创新网络,实现网络的互利共生,促进资源的优化配置,从而实现生态系统输出开放耗散的适应性,最终实现生态体系的裂变。

当然,大学生能力的培育是一个循环往复的过程,因此与之相关的培育活动也非一次性活动。无论是高校的教育改革,还是政府的引导与支持,抑或是社会参与的多方合作,皆以学生创新型创业能力的提升为导向。因此,通过能力评价实现结果反馈,促进能力的再提升是不可或缺的工作之一。

四、结语

在创新驱动战略已经成为中国经济面对“新常态”重要战略的时代背景下,创新型创业已成为当下时代教育的主题之一。从大学生创新型创业能力的内涵入手,提出能力形成的机理模型,并结合相关文献的研究,构建基于学生自身能力的评价体系,最终结合实证,得出学生创新型创业能力的倾向与弱项,并提出针对性的建议。但受限于研究条件,大学生创新型创业的机理模型的具体化程度不足,因此,借鉴实证分析、提升理论水平是未来研究的方向之一。