司马光:践行“修齐治平”的楷模

2020-10-20郑言

◆文/郑言

司马光

《礼记·大学》说:“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。”这就是古人说的“修身齐家治国平天下”。北宋司马光堪称践行“修齐治平”的楷模,《宋史》说:“光孝友忠信,恭俭正直,居处有法,动作有礼”。

人品高雅 不贪财色

司马光自幼就得到父亲司马池的教诲,做人要诚实,以诚待人。他走上仕途后,表现为严以律己,宽以待人,有高雅的人品和做人的原则。时任并州知州、河东路经略安抚使的庞籍是个慧眼识才的人,他看到司马光品行端庄,就征召他为并州通判。麟州屈野河西有很多良田,西夏人蚕食这块地方,成为河东大患。司马光建议:“修筑两个城堡来控制西夏人,招募百姓耕种,耕种的人多,那么买进粮食的价格就会低,也可以渐渐解除河东高价买进粮食远距离运输的忧患。”庞籍采纳了他的建议。麟州守将郭恩勇猛且狂妄轻敌,连夜率部渡河筑城,却没有设防,结果被西夏军围歼,庞籍因此获罪去职。司马光向皇帝连奏三状说明庞籍是听了他的意见才决定修堡的,庞籍是出于保卫边防的忠心,“过听臣言,以至于此”,自己愿承担首要责任。但是朝廷没有答复。后来庞籍去世,司马光升堂拜庞籍遗孀好比自己的母亲,抚养他的儿子好像自己的兄弟,当时人们都称赞他是个贤人。

司马光对恩人知恩图报,勇于担责,对政敌也是客观公正,不落井下石,体现了他的人格魅力。他公开反对王安石变法,曾有人劝司马光弹劾王安石,而他却一口回绝:王安石没有私心。而作为朋友,他又三次给王安石写信,劝谕王安石不可“用心太过,自信太厚”,借此“以尽益友之忠”。司马光说:“光与介甫(王安石的字),趣向虽殊,大归则同”。1086年5月,王安石去世。噩耗传到司马光耳中,深为悲憾。他预感到王安石身后,可能会遭受世俗的鄙薄和小人的凌辱。他立即抱病作书,告诉右相吕公著:“介甫文章节义,过人处甚多……不幸介甫谢世,反复之徒必诋毁百端,光意以谓朝廷宜优加厚礼,以振起浮薄之风。”朝廷根据司马光的建议,追赠王安石为太傅。

司马光崇简戒奢,对钱财看得很淡薄。宋仁宗用于赠送、赏赐的钱物,价值竟达百余万。司马光率领同僚三次上书,劝谏说:“国家还有大的忧患,内外贫乏,不可专门效仿乾兴的旧事。如果必须赠送、赏赐,应准许大臣向上进献所得赏赐的金钱来帮助营建山陵。”皇上没有答应。司马光便把皇上赏赐的珠宝作为谏院的办公费用,金钱用来救济贫困的亲戚,一文都不留在自己家里。

司马光为政清廉,拒绝一切贿赂。他的朋友刘贤良拟用50万钱买一婢女供其使唤,司马光婉言拒之,他说:“吾几十年来,食不敢常有肉,衣不敢有纯帛,多穿麻葛粗布,何敢以五十万市一婢乎?”司马光在回乡看望亲人时,为了不让沿途州县招待,他都是绕开官衙走。有一次,陕州知府刘仲通得知司马光要途经此地,便想款待他。当他得知司马光已经绕城离开时,又派人带着几坛好酒追至渡口。司马光苦口婆心地对来人说:“我不是要拒绝刘仲通的一片好心,但沿途很多百姓连饭都吃不饱,好多人用野菜果腹,我哪有心情享受这美酒佳肴?”从那以后,再无官衙敢为司马光设席送礼了。

北宋士大夫生活富裕,有纳妾蓄妓的风尚。可是司马光洁身自好,不好美色,是历史上极为罕见不纳妾、不储妓之人。司马光进士及第那年,群牧副使张存将女儿许配他为妻,婚后育有两子均相继夭折,以后一直没有生育。俗话说:不孝有三,无后为大。张氏非常焦急,一次,他找了一个初通文墨的年轻女子,悄悄安置在卧室,自己借故外出。司马光见了,未加理睬,到书房看书去了。该女子也跟着进了书房,取出一本书,故意问道:“请问先生,尚书是什么书呀?”司马光离她很远,板起面孔,拱手答道:“尚书是官职,不是书!”当这个女子把张夫人的想法告诉司马光后,司马光直接将女子赶走了。事后,司马光向夫人表示坚决不纳妾。为断绝张氏的想法,司马光将哥哥的一个儿子司马康收为养子。

家风节俭 美德传世

司马光在《训子孙文》说:俭朴就会减少欲望,君子少欲就不会被外物役使,就可以正道直行;小人少欲就能自谨其身,节约费用,远离罪过,使家庭丰裕。所以说俭和德同时并存。在司马光看来,节俭不仅是一种生活态度,更是一种美德,奢侈也不只是陋习,更是一种罪恶。以勤俭培养优良品德成为司马光的家训。

司马光官宦世家,诗书传世,但是历代清寒素淡。司马光的父亲司马池为官清廉,生活十分朴素,一贯粗茶淡饭,绝不奢华,即使招待高级官员,也只是用当地的山果、土产的蔬菜,而且也只限于三五道菜。父亲的俭朴影响了司马光,他深知“由俭入奢易,由奢入俭难”,“俭能立名成业,侈必堕落自败”。司马光在《训俭示康》中说:“吾本寒家,世以清白相承。吾性不喜华靡,自为乳儿,长者加以金银华美之服,辄羞赧弃去之。”1038年,司马光考中进士,朝廷规定,凡是中进士的人,都要佩戴皇帝赏赐的大红花,参加“闻喜宴”。可在宴会上唯独司马光不戴花,一位同中进士的人告诉他说:“君王赏赐的花,不戴不恭敬。”于是司马光才戴上一枝。

司马光在生活中上也非常节俭朴素。一天,好友范镇来看他,走进屋内,除见到四壁的书架上摆满图书之外,别无他物。床上的被褥已经破旧,让人感到寒酸。范镇深感司马光太清苦,返回许州后,让夫人做了一床新被子,托人捎给司马光,司马光非常感动,在被头上端端正正地写着:此物为好友范镇所赠,一直盖到去世。

司马光为朝中大臣,可是却非常低调。他府上有个老仆,一直称呼他为“秀才”。一次,苏轼前来府上拜会,听到老仆的称呼后,觉得不恭,就对他说:“你家主人是进士,现在已经是宰相了,大家都称他为‘相公’。”老仆以后见了司马光,都毕恭毕敬地尊称“相公”。司马光见老仆突然改口,吃惊地问他谁教的,老仆如实禀告。司马光叹息道:“好好一个仆人,被子瞻教坏了。”

司马光做官几十年,只在洛阳有田三顷。司马光的夫人张氏伴随他40多年,去世后,家里竟没钱办丧事,儿子司马康和亲戚主张借些钱,把丧事办得排场一点。可是司马光不同意,教训儿子处世立身应以节俭为可贵,不能动不动就借贷。最后,他把自己的三顷地典当出去,安葬了妻子。

司马光把节俭作为家训传于后代,教导子孙莫忘勤俭。晚年的司马光曾写下《训俭示康》一文,苦口婆心、谆谆教诲司马康:穿衣只要避寒足矣,吃饭能充饥就可以了。许多人以奢侈豪华为荣,我们家族独以俭朴为美德。告诫儿子不仅自身节俭,还应当用它来教导子孙,使他们了解前辈的作风习俗。

脚踏实地 严谨治学

司马光曾问好友、北宋学者邵雍:“你看我是一个什么样的人?”自号“安乐先生”的邵雍是个隐而不仕的人,从不轻易夸赞他人,这次他却说:“君实脚踏实地人也。”“君实”是司马光的字。司马光确实如邵雍所说,在治学上脚踏实地,严谨认真。

司马光自小聪明懂事,深得父亲司马池喜爱,6岁时就教他读书,7岁时,不仅能背诵《左氏春秋》,还能讲明白书的要意,“凛然如成人”。司马池辗转河南、陕西、四川各地为官,始终把司马光带在身边。这就极大地丰富了司马光的阅历和社会知识。司马光的博学多识还来源于他读万卷书,《宋史》说他“手不释书,至不知饥渴寒暑”。

司马光常常忧虑历代史书繁浩,君主无法全部浏览,于是他撰写《通志》八卷,呈献给皇上。英宗看了十分高兴,下令置局秘阁,让他继续写这部书。后来宋神宗赐名为《资治通鉴》,并亲自撰写《序》。

宋神宗熙宁年间,司马光强烈反对王安石变法,上疏请求外任。1071年,他担任判西京御史台事(官名,三品以上官员充任),自此居洛阳15年。司马光自号“迂叟”,不问政事,在洛阳买了一块地,隐居其中,命名为“独乐园”。这里环境幽雅,格调简素,既是司马光的寓所,又是《资治通鉴》书局所在地。在独乐园中常住的不仅有书局的编撰人员,当时洛阳的名贤学者也常来此聚会,堪称是一个学术中心。

为了专心致志编写《资治通鉴》,司马光让工匠在园中挖了个大坑,砌成一间地下室,作为写作之所,美其名曰“壤室”。地下室冬暖夏凉,又无人打扰。当时大臣王拱辰亦居洛阳,宅第非常豪奢,中堂建屋三层,最上一层称“朝天阁”,对照之下,洛阳人戏称:“王家钻天,司马入地。”邵雍向富弼讲洛阳新鲜事说:“近有一巢居,一穴处者。”

司马光夜以继日,通宵达旦,他有时怕睡过了头,耽误编书,特意叫人用圆木做了个枕头,木枕又圆又光又滑,稍稍一动,头即落枕,人便惊醒,继续起来伏案编写。后人称此枕为“警枕”。充分体现了司马光治学严谨,刻苦认真,脚踏实地的精神。

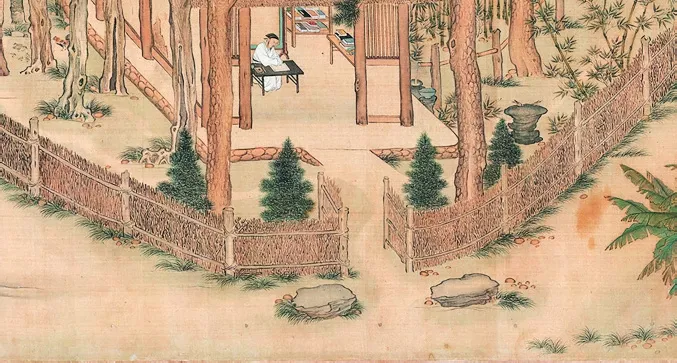

明代画家仇英所绘《独乐园》(局部)。独乐园是司马光在洛阳写《资治通鉴》的场所。

司马光耗费19年的时间终于完成了中国史学巨著《资治通鉴》。他在《进资治通鉴表》中说:“臣今筋骨癯瘁,目视昏近,齿牙无几,神识衰耗,旋踵而忘。臣之精力,尽于此书。”《通鉴》因司马光一人精心定稿,统一修辞,故文字优美,叙事生动,有相当高的文学价值,历来与《史记》并列为中国古代之史家绝笔。《通鉴》于叙事外,还选录了前人的史论97篇,又以“臣光曰”的形式,撰写了史论118篇,比较集中地反映了作者的政治、历史观点。对历史上有关图谶、占卜、佛道等宗教迷信,采取了批判的态度,是史学思想的重要进步。 《资治通鉴》体现了司马光最高的史学修养。

司马光著述颇多,还有《通鉴举要历》八十卷、《稽古录》二十卷、《本朝百官公卿表》六卷。此外,他在文学、书法、经学、哲学乃至医学方面都进行过钻研和著述,主要代表作有《翰林诗草》《注古文学经》《易说》《注太玄经》《注扬子》《书仪》《游山行记》《续诗治》《医问》《涑水纪闻》《类篇》《司马文正公集》等。

敢于直谏 心系百姓

司马光20岁就步入官场,做过县官、州官等地方官,更多是在京中做朝官,在多个部门任过要职。司马光又是一位历史学家,通观古今,对治国安邦的方略有深入的研究。他秉性刚直,勇于坚持原则,敢于弹劾、批评权臣,甚至触犯龙颜,宁死直谏,当廷与皇上争执,置个人安危于不顾。1061年,皇帝下诏迁司马光为“起居舍人兼同知谏院”,这给司马光建言献策提供了平台,他赋诗明志:“恩与乾坤大,身如草木轻。何阶致明主,垂拱视生平。”

上任伊始,他就连上两道谏札“教训”皇上。仁宗时,北宋王朝已没有了建国初期的勃勃生机,机构臃肿,效率低下,人民生活困苦,北方边境外族虎视眈眈,内忧外患丛生,范仲淹等有识之士曾发动过“庆历新政”,冀图改革积弊,改变积贫积弱的状况。可是仁宗皇帝优柔寡断,开始支持,后又反对,致使“新政”流产。司马光通过历史研究,得出一个结论:“国之治乱,尽在人君。”所以,他给仁宗皇帝上了一道谏札《陈三德上殿札子》,指出:“人君之大德有三:曰仁、曰明、曰武。”仁,不是柔弱姑息,而是兴教化、修政治、养百姓、利万物;明,不是对小事的苛察,而是知道义、识安危、别贤愚、辨是非;武,不是强迫命令,而是排除干扰、坚持不懈。仁、明、武三者兼备,国家大治。缺一则衰,缺二则危,三者皆缺则亡。紧接着,司马光又上了一道谏札《言御臣上殿札子》。这道谏札针对朝廷用人弊端,指出:“致治之道无他,在三而已。一曰任官,二曰信赏,三曰必罚。”这两道谏札可谓石破天惊,这是给皇帝“挑毛病”,很多人想说而不敢言,大家都为司马光捏了一把汗。没想到仁宗皇帝心胸还比较开阔,对司马光的进谏十分重视,将《陈三德上殿札子》留在禁中,把《言御臣上殿札子》送到中书省去具体实施。

司马光经常上书陈述自己的治国主张和施政理念。宋代的科举制基本上是承袭唐制,注重辞赋的优劣。司马光认为辞赋是文人的事,当官要德才兼备。他在《论举选状》中提出,科举选人应“以德行为先”,其次是经术,再次是政事,最后才是艺能。“明经”科向来考五经、九经的背诵能力,所以一些擅长背书的人往往高中,有治国安邦实际工作能力的人反而会落选。司马光在《论举选状》中,主张把“明经”一科从死记硬背的桎梏中解放出来,多出一些分析性的考题。1061年,苏辙在科考的答卷上批评皇帝不关心边防、沉湎后宫、赏赐无节。胡宿等老臣认为此人狂妄大胆,对皇上不恭,不可录用。而司马光则认为,苏辙直陈朝政弊端,正是忠臣之本色,是“德行”之优者。仁宗皇帝正欲改革积弊,赞成司马光的观点,苏辙被录取了。

司马光除了关注皇帝修身、皇位继承、治国政纲等关系国家命运的大事外,同时也把注意力放到民众身上,他发出了关心人民疾苦,减轻人民负担的呼声,这种心系民众的思想几乎贯穿在他所有的奏章里。司马光反对宫中宴饮和赏赐等奢侈之风,他上书《论宴饮状》,恳请皇帝为民着想,悉罢饮宴。他上《言遗赐札子》,反对朝廷不顾国家实际,厚赏群臣。他在《论财利疏》中指出:当今天下最苦的是农民,因为“农民苦身劳力,粗衣粗食,还要向政府交纳各种赋税,负担各种劳役。收成好的年代,卖掉粮食以供官家盘剥,遇到凶年则流离失所,甚至冻饿而死”,建议切实采取一些利民措施。

朝廷下诏在陕西征兵20万,并且刺字,永入军籍,百姓闻之,民怨沸腾。司马光上奏《乞罢陕西义勇札子》,他认为当时在边防组织“义勇”使百姓“骨肉流离,田园荡尽”,给百姓带来无穷苦难,希望朝廷审察利害。不到一个月的时间里,他连上六道谏札,指出这是“先自困弊”的愚蠢做法。并和宰相韩琦进行辩论,韩琦虽然无言以对,但是仍然向地方下达了命令。结果民心骚动,好多青年壮丁背井离乡逃跑了,带来严重后果。这次谏言失败后,司马光连上五状,要求降黜。

司马光第二次回朝为相后,朝廷对他言听计从,司马光也想要以身报国,于是他亲自过问所有事务,不分昼夜地工作。宾客们见他身体羸弱,就用诸葛亮吃得少而事情多的例子,劝他引以为戒。司马光说:“死和生,是命中注定的事,别去管它。”于是他鞠躬尽瘁,死而后已。他在弥留之际,对别人仍然恳切教导,好像是在梦中说话,但所说的还都是朝廷、国家的大事。

1086年9月,司马光去逝,终年68岁。临终前,他嘱咐儿子司马康:死后仍穿平时衣服,盖上范镇赠送的被子,将他的灵柩运回老家,予以薄葬。太皇太后听到司马光去逝的消息,非常悲痛,和皇帝立即去吊丧。京城的老百姓罢市前往凭吊,有的人甚至卖掉衣物去参加祭奠,街巷中的哭泣声超过了车水马龙的声音。等到安葬的时候,哭的人非常真诚,仿佛是在哭自己的亲人。朝廷赠封司马光为太师、温国公,谥号文正。