地震动场地影响校正在烈度速报中的应用研究

2020-10-20方嘉治

方嘉治,张 颖,汪 逵,董 奕

(福建省地震局,福州 350003)

0前言

地震灾害是由某一个具体地震引起的,而地震烈度分布图则是地表上地震灾害严重程度和致灾范围的直观表达[1]。地震烈度速报系统的研发和运作理念就是利用潜在灾害区范围内一定数量的地震台站第一时间接收到的地震波,读取出可用的地震动参数值,借助物理对应关系换算成烈度,进而生成烈度分布图,达到震后信息快速发布的目的[2]。

目前,世界上已建或在建的地震烈度速报系统中,除日本因其地震台站密度足够大、可利用台网数据直接插值生成地表烈度图外,其它国家或地区的地震烈度速报系统的工作原理基本都是利用基岩台(或不同土层台统一转换成基岩场)的地震数据进行网格化插值,进而通过网格点场地影响校正到地表的方法,生成地表烈度分布图[2]。

根据地震烈度速报的工作原理,即利用地面地震动参数和期望的地震烈度值之间的关系,借助数字通信技术及计算机软硬件环境,在地震发生后及时产出地震影响烈度图。本文对福建地区进行网格化,采用设定地震的方法,借助地震动衰减关系计算出网格点上的地震动参数值,利用本地区已有的场地影响区划成果、结合局部地形的影响修正,得到实际地表网格化的地震动参数分布结果,再通过烈度物理指标转换成地震烈度,生成地表烈度分布图。最后与文献记载的调查地震烈度图进行对比。以此验证地震动场地影响校正在地震烈度速报应用中的重要作用。

1 地震动场地影响研究现状

国外在地震动场地影响方面所做的研究,多数是采用基岩和土层的地震动衰减关系计算相应的反应谱,用土层和基岩加速度峰值的比值作为PGA的放大系数FPGA,用反应谱不同周期段的比值得到短周期放大系数Fa和中周期放大系数Fv。最典型的是美国的ShakeMap系统[3](1994)利用Borcherdt统计得到的短周期段(0.1~0.5 s)和中周期段(0.4~2.0 s)的放大因子,分别用于对PGA和PGV进行场地调整。

一直以来,我国的《建筑抗震设计规范》对设计地震动参数依据建筑场地类别不同都采取“只调整特征周期、不调整峰值”的作法。针对这种情况,李小军[4]、吕红山[5]等人应用不同的方法对设计地震动的场地影响进行了研究,各自提出了针对中国场地分类标准的地震动场地调整系数。我国2015年颁布的第五代《中国地震动参数区划图》也提出了针对特征周期和峰值均进行调整的“双参数调整”方法[6]。

2 设定地震的场地影响校正模拟

2.1 福建地区的网格化

震动图的生成通常借助网格化的方法完成。网格化是在空间建立点、线、面三者有机联系的便捷方法。借助地理信息系统平台,网格区划可以达到十分精细的程度,结合数据库,每个网格点都可以赋予一定的属性。在地震烈度速报系统中,网格点既是地震动参数的计算场点,同时也是场地类别信息、场地影响校正因子等数据的赋值点。网格化的设置直接关系到场地影响区划的精度。

基于地震动场地影响校正在烈度速报中的示范应用及计算量的考虑,本文以福建地区为研究区,按照经纬度0.1°×0.1°的精度将该区陆域范围进行网格化,网格点间距约为10 km,由此共得到1104个网格点(图1)。

图1 福建地区网格化结果Fig.1 Gridding results in Fujian

每个网格点就相当于一台安装在基岩场地的“虚拟”地震台站。文献[7]将福建地区以200米等高线为界划分为沿海区和山地区,利用DEM数据结合大量实际钻孔对福建地区进行工程场地类别划分和地形坡度识别,同时建立大量土层力学模型,通过地震反应分析分别统计得到福建地区的场地影响校正因子(表1和表2)。

表1 福建沿海区峰值加速度放大因子表Table 1 Amplification factor table of peak acceleration in Fujian coastal area

表2 福建山地区峰值加速度放大因子表Table 2 Amplification factor table of peak acceleration in Fujian mountainous area

2.2 研究区地形影响分析

图2 福建地形高程图Fig.2 Terrain elevation map of Fujian

考虑到局部地形变化对地震动产生的影响,本文收集了福建省地震局于2011年完成的“福建省防震减灾体系二期工程成果报告”,并从中提取了福建省地形高程图(图2)和福建省地形坡度分级图(图3)。

图3 福建地形坡度等级图Fig.3 Terrain gradient map of Fujian

由图2、图3可以看出,福建地区山地和丘陵占了较大比重,在地震烈度分布上不能忽略局部地形的影响。参照《中国1:100万地貌制图规范》(1987)中地貌类型划分标准[8],结合福建省地形地貌实际情况,本文依据形态分类法,将福建地区划分为五大工程地质单元(表3)。

表3 福建地区工程地质单元划分Table 3 Division of engineering geological units in Fujian province

综合国内外学者关于局部地形对地震动影响的研究成果[9,18],可得出以下一致性的结论:

(1)山体地形对水平地震运动有显著放大作用。山体越陡峻,放大倍数越大;山顶放大效应最明显,山脊次之。

(2)山体地形对地震动的放大作用主要表现在地震动峰值和反应谱高频段。

(3)山脚附近地面地震动放大效应一般不大,有时甚至缩小,可不做修正。

(4)凹陷地形对地震动的影响不大。谷底地面对高频地震动几乎无放大,甚至略有减小;而盆顶边缘附近稍有放大,但最大谱比不会超过1.25。

表4 福建地区地震动局部地形影响因子表Table 4 Local topographic influencing factors table of ground motion in Fujian area

结合表4和2.1节中文献[7]的研究成果,本文将每个网格点与格点所在位置的场地类别区划结果、工程地质单元分区、地形坡度分布一一进行对应,最后就能得到每个网格点上各自的场地影响因子和地形影响因子数据。

(5)随着山体高度和坡度的变化,山体地形对地震动的放大系数优势分布应在1.1~2.1之间。

基于以上研究结论,本文认为福建地区平原、台地、盆地和谷地这三种工程地质单元在地形上可不做进一步修正;而丘陵的峰顶绝对海拔高度均低于500 m,其与周边谷地间的相对高程应不超过300 m,对丘陵单元以地形坡度25°为界确定地形影响因子;山地单元的地形影响因子结合海拔高度和地形坡度因素确定。综上本文给出了福建地区地震动的局部地形影响因子表(表4)。

2.3 基岩地震动的获取

获取一个具体地震的基岩地震动分布最直接也最接近真实的方法就是读取基岩台站接收到的地震数据,但该方法受到台站数量和台址场地条件的限制。在地震工程研究领域,通常采用衰减关系模型方法计算得到基岩地震动,借助地理信息系统和计算机软硬件平台,该方法可以获取地震动在空间内详细的分布情况。此外,在台站空区的数据插值应用中,衰减关系模型也是关键的借助手段。

地震动椭圆衰减关系的一般形式如下:

式中,Ya和Yb为地震动参数值,M为震级,Ra和Rb为震中距,C1-C6和D1-D6为回归系数。

利用地震动椭圆衰减关系模型计算场地地震动的过程[19]如下:

对于一个具体的地震,其震中经纬度、震级M和方向角θ(椭圆长轴与正东方向的夹角)已知;任一确定的计算场点的经纬度也是已知的。取震中为原点,建立以正东、正北方向为X、Y轴的直角坐标系。通过坐标系的旋转变换,将X、Y轴逆时针旋转θ角度,可得到计算场点在以椭圆长短轴为X、Y轴的新的直角坐标系中的坐标(xc、yc)(图4)。

图4 椭圆衰减关系模型示意图Fig.4 Schematic diagram of ellipse attenuation relationship model

可得到以下两个方程:

联立两个方程,借助Excel规划求解方法即可求出任一计算场点上的地震动参数值。

本文采用设定地震的方法,对地震动场地影响校正在烈度图生成中进行示范应用,并对最后生成的烈度分布图进行分析。

由于福建地区缺乏强震观测记录,近年来发生的几次破坏性地震均为中等强度地震,如2007年3月13日顺昌4.7级地震、2008年3月6日古田4.6级地震、2013年9月4日仙游4.8级地震等。这些地震的最大影响烈度仅为Ⅵ度,且分布范围较小。

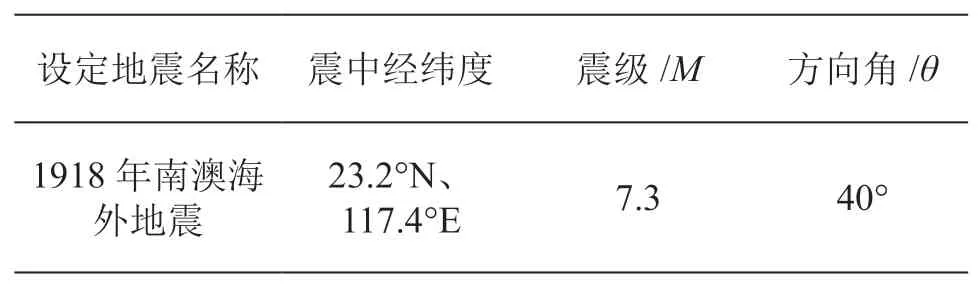

经过比较,本文依据历史地震法选择1918年2月13日发生在广东南澳岛东面的7.3级大震作为本文研究的设定地震,该地震的震中坐标和震级参数直接取自有关文献[20]。而地震衰减的长轴方向取用震中所处的滨海断裂带南澳海外段的走向角度(表5)。

表5 设定地震主要参数Table 5 The main parameters of the scenario earthquake

在地震动衰减关系上,本文选用俞言祥等人[21](2006)得到的我国东部地区基岩PGA衰减关系研究成果:

沿长轴方向:(σ=0.240)

沿短轴方向:(σ=0.240 )

式中,PGA为基岩地震动峰值加速度;R为震中距、M为震级。

由此,计算得到1918年南澳海外7.3级地震衰减到1104个网格点上的基岩PGA值在6.12~245.19gal间,采用线性插值方法生成基岩PGA分布图(图5)。

图5 基岩PGA分布图Fig.5 PGA distribution of bedrock

图6 地表PGA分布图Fig.6 PGA distribution of the earth's surface

2.4 地震动的场地影响校正

利用场地影响和地形影响校正得到地表地震动的过程可以用以下公式来表述:

其中,AS为地表地震动参数,AG为基岩地震动参数,f代表场地影响因子, 代表地形影响因子。

根据1104个网格点上各自的基岩PGA值分布区间,结合每个网格点上各自的场地影响因子f和地形修正因子 数据信息,就可得到实际地表的PGA值,其分布范围在10.22~367.79 gal之间,插值生成地表PGA分布图(图6)。

通过对基岩PGA分布图和经过场地修正后的地表PGA分布图的对比,可以发现场地土层和地形对地震动空间分布有明显的影响。对于不同场地类别上,不同PGA值分档的分布范围都有明显的扩大,地形陡峻的地方比周边相对平缓的地方的PGA值大,这与已有研究成果是相符合的。

3 烈度分布图的生成

本文利用《中国地震烈度表(GB/T 17742-2008)》给出的PGA与烈度值间的参考物理关系[22]:

将网格点上的地表PGA值转化为烈度值,插值后生成Ⅴ度以上的地表烈度分布图(图7)。

图7 烈度分布图Fig.7 Distribution map of seismic intensity

通过观察上图可以发现:1918年南澳海外7.3级地震对福建地区的烈度影响范围较大,最大影响烈度为Ⅸ度,为漳州的诏安和东山南部以及云霄北部部分地区;诏安、云霄、东山和漳浦大部分地区遭受的地震烈度为Ⅷ度;漳州地区大部、龙岩永定南部地区遭受的地震烈度Ⅶ度;漳州地区北部、龙岩大部、泉州地区遭受的地震烈度为Ⅵ度。此外,各个烈度内,还分布有面积不等的烈度异常区域,结合过程数据分析可以初步判定,这主要与该区域的地势和地形条件有关。

4 对比分析

1918年南澳海外7.3级地震是17世纪以来发生在我国东南沿海一带最强烈的地震[23],对福建地区造成严重的破坏影响,根据史料记载[20]:“(诏安)民房倒塌3000余间、人员死伤众多”、“(云霄)各村屋宇有全倒者,尚堪用者不到十分之一,人民死伤甚多”,连远离震中300公里以外的福州都“个别旧土墙倒塌”。

由于该地震距今时间较短、又发生于经济相对发达地区,许多学者对其开展的研究工作较为充分。文献[20]根据历史记录资料和现场补充调查数据绘制了该地震的影响等震线图,本文将该地震对福建地区的影响烈度分布数字化后见图8。

图8 文献记载的南澳海外地震烈度等震线Fig.8 The documented isoseismic map of Nan'ao overseas M7.3 Earthquake

该等震线图勾画出了Ⅵ度以上影响烈度在福建地区的分布范围,其中文献将Ⅵ度的影响范围线大部分画为虚线,意即该图的Ⅵ度分界线只是大致范围,具体分界尚不明确。而Ⅶ~Ⅸ度的分界线因为距离震中较近、灾害数据较丰富、现场补充调查工作也较为集中在该区域,本文认为相对较为可信。

通过观察上图可以发现:南澳海外7.3级地震对福建的最大影响烈度达到Ⅹ度,影响范围为诏安南部一小块区域。

通过与本文得到的烈度分布图(图7)对比发现:文献记载的烈度图中Ⅸ度范围有所扩大,而Ⅷ度和Ⅶ度的影响范围有较大的吻合度。

为验证本文使用地震动场地影响校正得到的烈度分布图与文献记载的影响等震线图的相似程度,本文借助地理信息手段采用“射线比较法”[24]来比较两张图件的相似性,该方法的操作步骤如下:

(1)将本文得到的烈度分界线和文献记载的等震线叠合在同一张图上。

(2)以地震震中为原点,以正东方向为基准线,按逆时针方向旋转,每间隔5°绘制一条射线,每条射线与以上两张烈度图中不同烈度等级的等震线分别有一个交点,记录下每个交点到震中的距离。此外,射线旋转过程中所扫过的面积,也就是地震烈度的影响范围。

(3)比较两套等震线与震中间的距离分布、以及烈度影响面积,分析两张烈度图的异同之处。

图9为射线比较法的示意图。图8列出了两套图中Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ度等烈度线到震中的距离分布。

图9 射线比较法示意图Fig.9 Schematic diagram of ray comparison method

图10 两种烈度等值线到震中的距离分布比较图Fig.10 The comparison of the distance between the two intensity isolines and the epicenter

由图10可以看出:本文得到的烈度图和文献记载的烈度图在Ⅷ度和Ⅶ度分界线的距离分布以及走势形态上都较为接近,两条距离分布曲线与横坐标间所围成的面积也大致相等;而在Ⅵ度和Ⅸ度分界线上吻合度较差,本文得到的烈度影响面积范围均比文献记载的小。

由图7可以看出,本文得到的烈度图在Ⅵ度线附近分布有较多的面积较大的烈度异常区,由于本文的网格间距大约为10 km,若网格更精细化,生成的烈度分布图应能更符合实际情况。

5 结语

本文将福建地区按照经纬度0.1°×0.1°进行网格化,以1918年2月13日南澳海外7.3级地震为设定地震,选用我国东部地区基岩峰值加速度衰减关系,计算了福建地区的基岩PGA分布,利用该地区的地震动场地影响和地形影响研究成果,校正到实际地表的PGA分布。通过对比,可以发现当考虑了场地和地形影响之后,PGA的分布范围有了明显的变化,分区边界线随着场地类别的不同和地形的变化变得明显的不规则,对于不同场地类别,地震动峰值得到了不同程度的放大,对于地形陡峻地带出现比周边平缓地带的PGA值放大更明显的现象。利用PGA与烈度值间的参考物理关系生成烈度分布图,并与文献记载的烈度等震线图进行对比,发现二者在Ⅷ度和Ⅶ度烈度区的界线形态和影响范围都比较接近,而在Ⅵ度和Ⅸ度区吻合度稍差,这可能与本文的网格化精度有一定的关系,此外还与历史地震调查精度的偏差有关。