现知安庆最早的戏曲剧本选集刻本

—— 李世忠主编的《梨园集成》

2020-10-19王秋贵

□ 王秋贵

我一直以为,安庆最早刻印发行戏曲剧本的,是民国期间的坤记书局和黄宝文书店。他们印行了一些黄梅戏唱本,如《小辞店》《何氏劝姑》《罗帕记》等,都是单本小册子,约相当于64开本,发行于以安庆为中心的江南江北各县,适应了皖江地区城乡民众对黄梅戏的需求。

前不久,经张全海提醒,我才恍然想起,早在清光绪初年,安庆倒扒狮街,就有一家“竹友斋”,刊行了一套以皮黄戏(京剧)为主的戏曲剧本选集——李世忠主编的《梨园集成》。这是一部整套的大册书,版面为231mm×140mm,全套分为24册,共收48个剧本,有单出折子戏,有整本大戏,还有多本连台戏。它的发行情况虽然难以追寻,但从存世本看,肯定超出了安徽省的范围,南方江浙,北方京城都有,并且流传到了日本。

【梨园集成简介】

《梨园集成》 清末戏曲演出台本汇集。李世忠(良臣)编刊,安徽竹友斋刊刻。卷首有清光绪四年(1 8 7 8)李世忠所写序文两篇。内收剧本4 7种。除两种昆曲剧本外,其他4 5种皆为皮簧戏剧本。李序说:“南北各操土音……非关音律之不谐,实由简编之无据”,“所虑者南北之韵不同,未克按腔合拍”,可见这些剧本,是流传于当时南北各地皮簧腔系剧种中的。另据李序“迩来频约善才,删除赝本”语,证明这些剧本是和当时的戏曲演员核对过的演出本。剧本编次,基本按照剧中故事发生的朝代先后顺序。剧本中的唱词,除所唱为曲牌者标明曲牌名目外,在七字、十字句格的唱段前,有的标出“倒板”字眼,个别的还标有“西皮”字样。这为研究当时皮簧剧种剧本的体制与唱腔,提供了确切的资料。

《梨园集成》所收剧本,大部分仍流传于现代的京剧、汉剧等皮簧腔系诸剧种的舞台上。如《骂曹》《斩黄袍》《四郎探母》等剧,其情节场次与唱白文字,都与现代演出本基本相同。有些剧本也流传于现代梆子腔系诸剧种中,如《麟骨床》《捡柴》等。一部分剧本则与现代演出本存在着差异,如《全本祭风台》,在情节与唱白上,就与京剧今本《群英会、借东风》不完全相同。从中可以看出这种剧目在流传过程中的演变情形。也有些剧目,已经在舞台上被淘汰,成为历史的陈迹,如《百子图》《大香山》(又名《观音得道》)等。《梨园集成》是现存刊行年代较早、汇编剧本较多的皮簧剧本选集。它对了解清代咸丰、同治年间戏曲舞台上的演出剧目状况,具有重要的史料价值。

(李大珂)

——《中国大百科全书·戏曲 曲艺》第1 9 3-1 9 4页。中国大百科全书出版社1 9 8 3年8月第1版

【按】

李世忠的两篇序文,第一篇署“光绪四年岁次戊寅季秋 / 下澣 / 蓼城良臣李世忠跋”;第二篇署“光绪四年岁次戊寅秋抄 / 蓼城松崖氏再叙”。由此可知,此书编成于光绪四年(1878)。第一篇序文末署称“跋”,可知是在全书编成之后所作,也就是说,这部书编成于清光绪四年,即1878年。

又:“内收剧本47种”,此语有误:续四库本第42剧(双红堂本第46剧)《五国城》至第十一页第八行完,其下紧接另一剧《绿牡丹》,未另起行,页码亦续前,而中缝标题仍作“五国城”,因此被忽略了。本书共收剧本实际有48种。

再,剧本中七字句、十字句唱段前标注腔调板式,并非“个别”现象,而是大多数剧本都有。标注不只有“倒板”、“西皮”,还有“二黄”、“慢板”、“讲板”、“过板”、“起板”、“夹板”、“二板头”、“叫板”、“滚板”、“谨(紧?)板”、“快板”、“请(清?)板”、“吹七板”等等,还有工尺谱名“六五六”、“尺上尺”、“六工”等,计有近二十种腔调、板式标注。此外,几乎所有剧本都有一些舞台动作、调度甚至服饰妆扮的提示,还有许多配合动作、调度,渲染舞台气氛的演奏曲牌标注。此类提示和标注可以佐证,这些剧本大多数并非依据现成的剧本文字刻印,而是依据班社演员或当家师口述记录的。

【梨园集成版本简介】

现知存世《梨园集成》有两种版本:一是现代《续修四库全书》据国内藏本,以中国艺术研究院藏本为底本,按原版式重刻本。此本弥补了原本中墨迹漫漶处的文字。但原书大量的衍字、漏字、错别字等仍未校正。

二是流传到日本的双红堂藏本,就是原本之一。此本比续四库本多一书名页,这就向我们证实了本书刊印的一些原始信息:

双红堂藏本《梨园集成》书影

左:自序首页;右:书名页。(邢济霖供图)

此本首页书名“梨园集成”,为特大粗宋繁体竖式,置于正中。其上通栏自右至左横排刊行时间,为中号粗宋繁体:“光绪庚辰新刊”,即本书于清光绪六年(公元1880年)完成刻印发行,距今(2020年)已整整140年。

书名右栏上方竖排小号粗宋繁体四字:“遵班雅曲”。这是给所选剧目定义:“遵班”即按照班社演出本记录;“雅曲”意为高雅的曲文,当属广告用语,其实所选剧目都是很通俗的。48个剧本中,只有2本唱词为曲牌体,可算“雅部”昆曲,而道白、唱词仍较通俗;其余46本都是当时流行全国的皮黄戏,唱词都是与其他地方戏一样的七字句、十字句齐言体,而且多不规范,常有一段唱词中七字句、十字句混用,每句多几字、少几字的情况更为常见。当然,以唱二簧、吹腔、拨子为主的徽班,在乾隆后期已实现了“合京、秦二腔”;嘉庆年间已在京城取代了昆曲的统治地位;道光年间程长庚奉诏进宫演出,以“叫天”名号震惊皇上,备受推崇;随着湖北艺人进京搭入徽班,又完成了“徽汉合流”,之后很快传遍全国,“徽戏”发展成“京戏”,时称“京二簧”、“皮黄戏”。历咸丰、同治至光绪初,这个剧种已经是上流社会与平民社会娱乐欣赏的主体艺术。以这样的声势、声望,而称作“雅曲”,也并不为过。

书名左栏下方竖排两列小号粗宋繁体各六字:“板存安省倒扒 / 狮,竹友斋刷印”,为印行者署名:印行者为“竹友斋”,地点在“安省倒扒狮”街;“安省”即安徽省,省会也是安庆府所在城市,街道、居民均属怀宁县管辖,今属安庆市,“倒扒狮”街名仍旧。“竹友斋”印刷社(或作坊)今已无存。

书名页页眉左骑缝方印为篆书:“东洋文 / 化研究/ 所图书”;自序首页也是同一骑缝印,其左(本页背面页眉中)长方印为篆书:“双红堂 / 藏书印”。

【编纂缘由】

2020年4月5日20:31,青年学者张全海通过微信,向我推荐李东东、李将将著《<梨园集成>研究》一书。他又特别叮嘱:“王老师,这本书对于了解安庆咸同时期的戏曲历史有些价值”,“安庆人应该多关注和研究”,“期待王老师尽快写出大作。如需要什么资料请再吩咐。”

随即,他又连续给我发来现代《续修四库全书》编号1782《梨园集成》影印本PDF版(以下简称“续四库本”),还有关于此书及主编李世忠的相关资料多件。

全海的推荐令我惭愧,因为31年前我就知道了李世忠和《梨园集成》,可是身为安庆人却并未引起关注。

1989年,《戏曲研究》第29辑刊载了我的一篇论文,排在拙文之后的,就是黄菊盛先生的文章,题为《从太平天国降将到戏班老板——<梨园集成>编者李世忠考》。

1990年,《安庆文史资料》第二十一辑刊载了田砚农先生的《<梨园集成>及其编者李世忠》。

两篇文章我都读了,却如过眼云烟,轻轻松松地放过了这么重要的信息——

一、《梨园集成》于清光绪四年(1878),在安徽省会安庆编成,六年(1880),由安庆倒扒狮街竹友斋刻印发行,是安庆戏曲史上最早的剧本选集刻本,也应当是中国京剧(皮黄戏)最早的剧本选集刻本。

二、《梨园集成》共选录了48个剧本,以皮黄戏为主,只有两本是曲牌体昆曲剧目。这些剧本,是根据戏班艺人口述记录的,都是当时(清咸丰、同治年间及光绪初年)经常演出的剧目。

三、策划、主持选编、刊印的人,名叫李世忠,字良臣,是蓼城(河南固始)人,晚年定居安庆,最后也死于安庆。校订(校刊)者是一个名叫王贺成的怀宁人。

全海的期待更令我惶恐,李东东、李将将两位青年学者的研究已经很深入、详实,而我,一个七老八十掉牙瘪腮的老头,怎能作更深入、更详实的研究?还能有什么新发现?还能写出什么“大作”?

思来想去,还不如回归自己的本真——以读书为晚年休闲娱乐:读读原书原剧,搜搜相关资料,顺便做点摘录,记点提要,假如心有所得,也不妨行诸文字以备考。把这些汇集起来,留给后人,也许可以为后人的研究提供点方便,节省点精力。

青年学者邢济霖帮我搜得流传到日本的双红堂藏本《梨园集成》(PDF版),还替我网购了《清代七百名人传》;舅兄马自正借给我《曾国藩全集》中的《奏稿》《家书》各数册。加上全海传来的资料和自己原有的《清史稿》等,如果把这些都读了,应该可以对编者李世忠其人,和《梨园集成》其书,能有比较全面和相对真实的了解了。

这本汇集相关资料和本人阅读随记的书,暂定名《李世忠与梨园集成》。

这就是编纂本书的缘由。

【附记:《梨园集成》与黄梅戏相关的三个例子】

我所做的第一件工作,是把续四库本和双红堂本的剧本通读一遍,随手记录各本的基本情节内容,出场人物与角色行当,唱词格式,也选录了一些腔调名称标注、动作调度提示和气氛音乐曲牌标注。通读的目的,不过是想对全书有一个大致的了解。

不料,刚刚浏览一遍,却意外地发现,有三个剧目的三段情节,似乎与黄梅戏传统剧有些瓜葛,不禁怦然心动,忍不住要先睹为快——

一、 《姜秋莲捡柴》与《罗凤英捡柴》。

首先是在《梨园集成》目录中发现有《捡柴》一剧,立刻联想到黄梅戏也有个传统小戏名叫《捡柴》。于是就提前阅读这个剧本。

《梨园集成》目录题名《捡柴》一剧,在正文中,双红堂本排序为第36剧,续四库本为第45剧,全名为《姜秋莲捡柴》。查《安徽省黄梅戏传统剧目汇编》第九册,全名是《罗凤英捡柴》,老艺人习惯也简称《捡柴》——原来并非同一个人的故事。

可是二者的题材、主题则完全相同:一个青年书生看见一个捡柴的少女在路边歇息悲啼,于是上前问话,经互相交谈而互生爱意。主题是自由恋爱。

二者不同之处很多,但都不妨碍题材与主题的同一。

一是男女主角姓名不同,但各自身份、处境相似,表演行当一样。“集成”《捡柴》的小生姓李名华字春发,书生;小旦捡柴女叫姜秋莲;黄梅戏《捡柴》小生胡国连,小旦罗凤英,也是一个书生,一个捡柴女。

二是女主角家境有别而遭遇相近。姜秋莲是母亲亡故,父亲外出,被继母逼迫捡柴;罗凤英是父亲亡故,母女相依为命,为生活所迫捡柴。两人都是无奈、悲伤。

三是人物设置不同,但情节无大差别。黄梅戏《捡柴》是典型的小生、小旦两小戏;“集成”《捡柴》增加了继母(丑旦)、乳娘(老旦)两个角色。但继母的作用就是把小旦的自述改作现场搬演;乳娘也只起传话人和调节演出气氛的作用。

四是细节简繁不同。“集成”《捡柴》,姜秋莲受继母虐待、逼迫,是当场搬演;黄梅戏《捡柴》,罗凤英的身世则是以自述交代。

黄梅戏《捡柴》通篇只有2句简短道白,其余全是唱;“集成”《捡柴》则有白,有念,有唱。

黄梅戏《捡柴》简捷而直白,两人初见面就直接问答,互表身世,紧接着就是小生表白,小旦推辞,小生再求,小旦就同意了;“集成”《捡柴》则有几番波折:小生出于恻隐之心,先问乳娘;被拒后听见小旦啼哭,又忍不住再次询问,然后赠送银两,放在地上便告辞;这下感动了小旦,就请乳娘传话,直至问及“绣房中可有浑家”。双方的爱意都各自在心,乳娘也很赞赏小生的善良志诚。但直到剧终,都没有当面表白。

两种《捡柴》,彼此之间有没有瓜葛、牵连?除了剧名简称和剧本之外,没见到任何直接或间接的证据,既不能证实,也无法证伪,只得备案于此,以待方家,以待来日。

二 、《桃花洞》与《火焰山》。

《梨园集成》的《桃花洞》,双红堂本正文列第32剧,续四库本为第29剧。

看见这个剧名,我的第一反应是,想起黄梅戏传统剧目《火焰山》男主角杨天佑的两句唱词:“昨日里遇仙道对我来诉,他叫我桃花洞去把道修。”查阅剧本,黄梅戏《火焰山》中果然有一场戏与“集成”《桃花洞》相同,也是演三圣女(也叫张三女、张三姐)到桃花洞与修道的杨天佑结合的故事。两出戏相比较——

一是人物相同而前因有别。都是一生、一旦两个角色,男角是修道的杨天佑,女角为仙女三圣女(张三姐)。区别在于:黄梅戏的杨天佑原有发妻,是经吕洞宾点化而修道;“集成”本的杨天佑则是为保佑父母而自幼出家修道。

黄梅戏的三圣女是王母的三女儿,因在庆寿会上流露思凡之心,被孙悟空告发,谪贬下凡;“集成”本未交待“百花张三姐”是谁的女儿,只因“错放百花”被上帝“贬下凡尘”,还说她“与杨天佑有姻缘之忿(份)”,所以来到桃花洞。

二是故事相同而简繁有差。都是女求男,男拒女,最后结合。黄梅戏来得简捷而简短,二人言来语去两三个回合,三圣女用阴阳宝扇一扇,杨天佑就扛不住了,“手带娘子后洞进,管他修行不修行。”

“集成”本就费了许多周折,多了不少情趣:张三姐来添油上香,杨天佑要她放在门外,她说要亲力亲为才显诚意,杨这才开门请进;张三姐提出陪同看经念佛,杨不允,张说要解“七灾九难”,多的一难叫“想思难”;张三姐打字谜,杨猜到“夫妻”二字,张就诬他调戏,杨发誓断无此意;又穿插“甜梨”、“蜜枣”的比喻、挑逗,然后二人先后扮县官与原告,审判谁调戏谁;张“判定”二人应当成亲,杨反驳,张便“上吊自杀”,杨解救,张顺势赖他主动“来寻”。这才同唱:“今朝好比七月七,银河牛郎配佳欺(期),桃山(花)洞里拜天地,去到里面做夫妻。”

“集成”本《桃花洞》,旦首先出场,“自报家门”:

吾乃百花张三姐。只因错放百花,上帝大怒,玉旨到来,将我贬下凡尘,说我与杨天佑有姻缘之忿(份),因此离了仙岛,去到桃花洞中,用言语调戏与(于)他。来意如何?正是:高山怕奔汉,真仙怕女缠。

小生上场也“自报家门”:

贫道杨天佑,为父母行孝,自幼出家,在桃山(花)洞下看经念佛,保佑父母康宁……

前因交代明确,最后二人在洞中结合,结局圆满。看来,像是个单出的两小戏。

黄梅戏“桃花洞”则只是正本大戏《火焰山》中的一场。前面有四场戏,分别交代杨天佑修道和三圣女(张三姐)下凡的前因;其后的场次更多,情节更丰富曲折:杨妻孙氏命仆人杨来送斋饭,发现洞内的仙女;杨来引孙氏到洞中察看,被仙女阴阳宝扇打退;孙氏找娘家兄弟孙龙、孙虎降妖,又被打败;王母派杨戬、孙悟空来收仙女,还是被打败;吕洞宾传王母玉旨召三圣女归天;三圣女细诉情由,感动王母;三圣女奉旨召杨天佑上天,王母命三圣女带杨天佑到天河“洗个长生澡”,回来受“法戒”成仙,杨天佑“谢母后”——成就仙眷,当了王母娘娘的女婿。

《安徽省黄梅戏传统剧目汇编》第六册《火焰山》,是胡玉庭口述本,《前记》说黄梅戏此剧“经常演出是其中‘桃花洞’一场”,也还有“部分老艺人尚能演出全剧”。

由此,我联想到,“集成”本《桃花洞》也很可能只是一部大戏里的一折。一者,从安庆二簧到徽戏到皮黄戏(京剧),有大量剧目来自话本、说唱等民间曲艺,如《说唐》《说岳》《杨家将》等。而“张三姐下凡”、“杨天佑修道”的故事,在民间有不少大同小异的说唱版本,完整地,或有选择地被皮黄戏吸收,都是很自然的事。

二者,“集成”中来自民间说唱和章回小说的剧目比比皆是。既有有头有尾完整的“正本戏”,如《闹天宫》《斩黄袍》《杨四郎探母》等;也有从正本戏中选取一出的“单折戏”,如《秦琼战山》《薛蛟观画》等。而从徽戏到京剧的演出,从正本戏中选取一场作单折戏演出,这也是常见的情况。如《闹天宫》常取“蟠桃会”一场戏,《杨四郎探母》常选“坐宫”一场戏,等等。

总之,“集成”本《桃花洞》与黄梅戏《火焰山》,两剧必有瓜葛,必有渊源。期待识者教正。

三 、 《红书剑》科场与《花针记》科场。

三十年前,我写过一篇《黄梅戏传统剧目及其平民性》(载《安徽新戏》1991年第4期),说到黄梅戏的平民作家们表现科举考试,根本不把森严的等级制度放在眼里。举《花针记》里科场为例:一个连秀才功名都没有的童生,居然直接参加在京师举行的从举人中考选进士的会试,还在礼部大堂面试时,与考官顶嘴、辩论,“把道貌岸然的宗师大人逗得哭笑不得,把肃穆的礼部大堂闹得个斯文扫地”,最后还当堂被点了个“赖探花”。可能是因为文章太长,语言太啰嗦,引用的那一大段对白被编辑删掉了。

这回读“集成”剧本,却又意外地发现《红书剑》的“科场”一场,有一段外(考官)、丑(黄字号举子)对白,竟然与黄梅戏《花针记》的那一段高度近似,有许多对白完全相同,如出一辙。

“集成”《红书剑》,双红堂本为第48剧,续四库本为第44剧;黄梅戏《花针记》见《安徽省黄梅戏传统剧目汇编》第二册,为胡玉庭口述本。

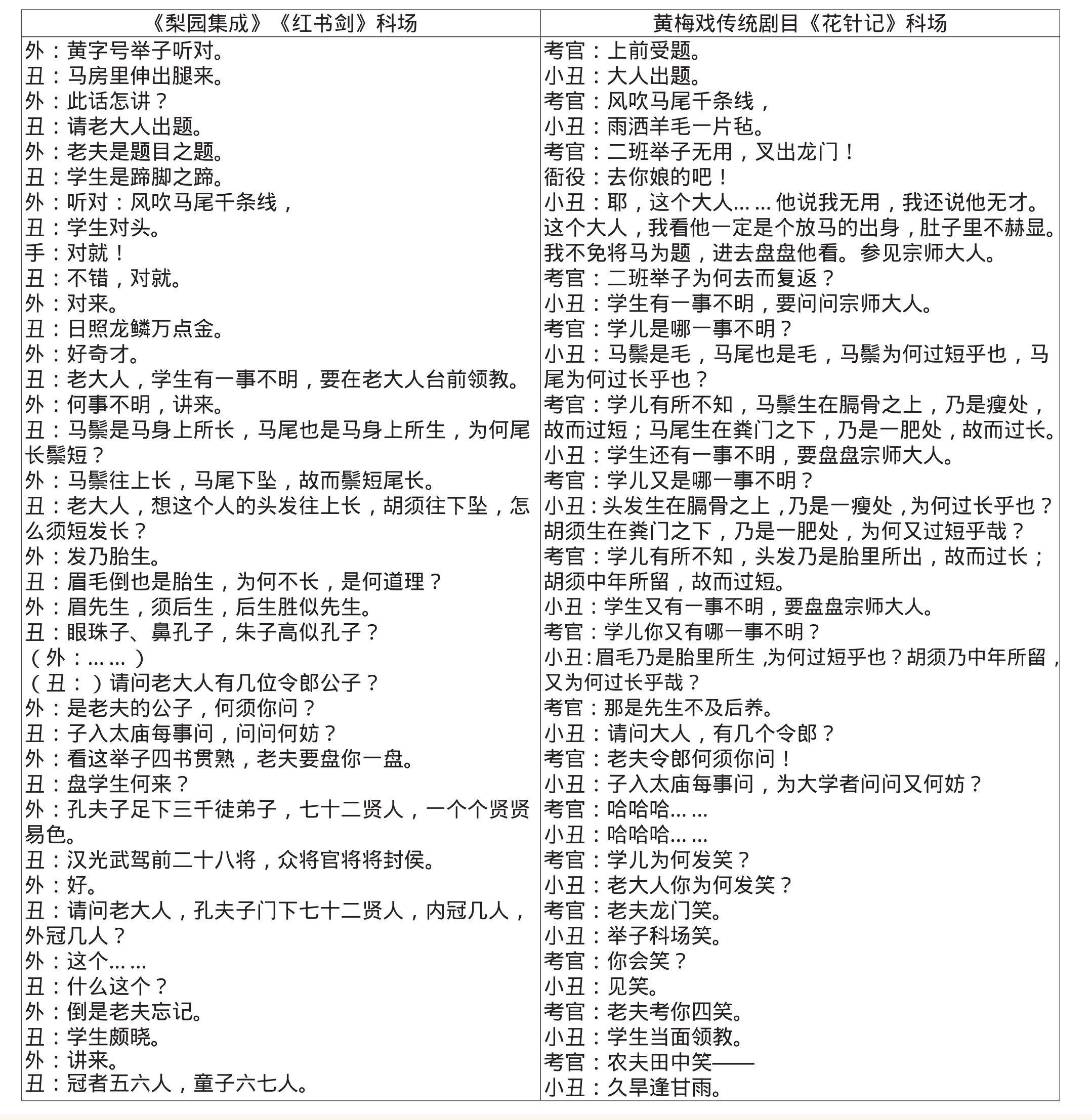

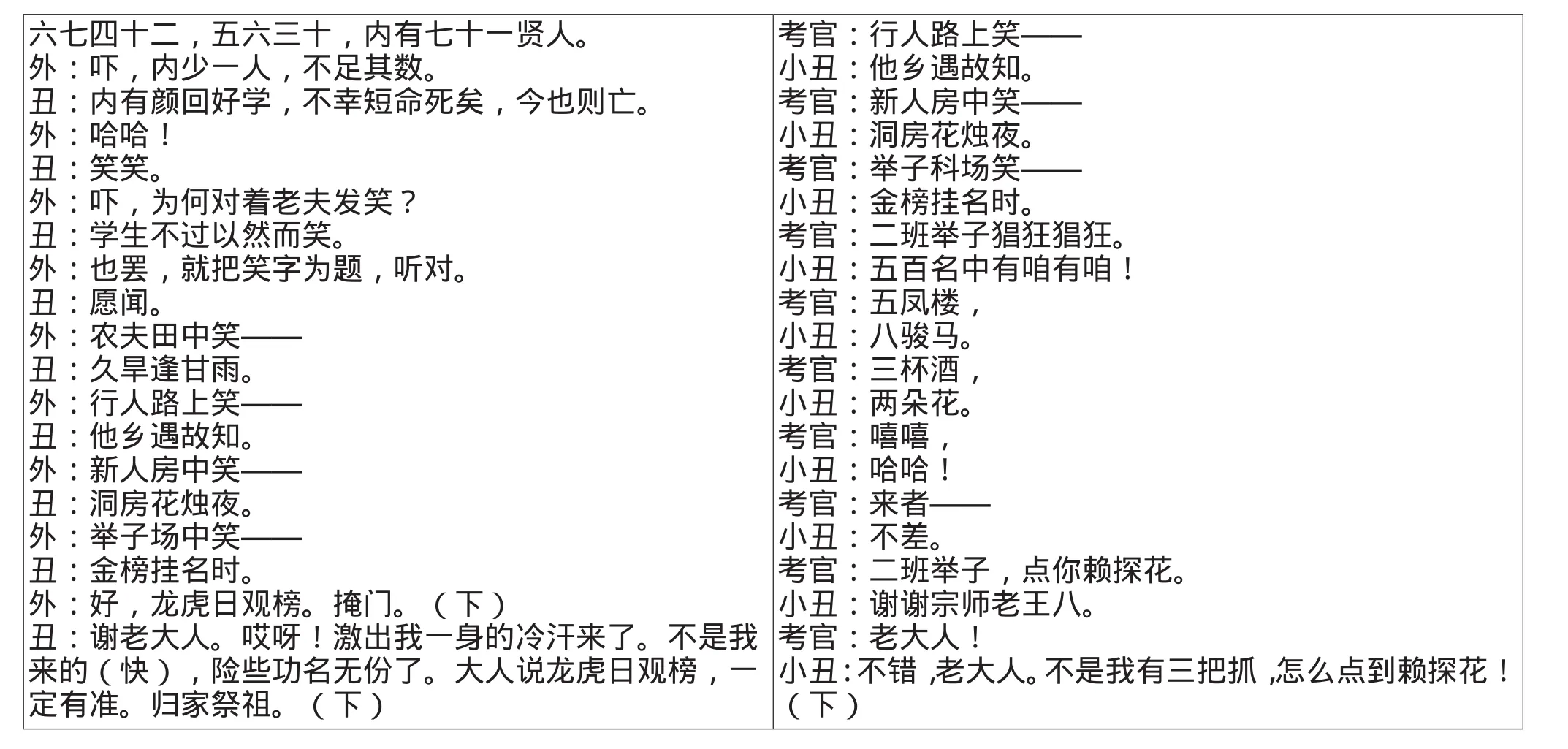

不妨并录于此,以飨读者,以便对比——

《梨园集成》《红书剑》科场 黄梅戏传统剧目《花针记》科场外:黄字号举子听对。丑:马房里伸出腿来。外:此话怎讲?丑:请老大人出题。外:老夫是题目之题。丑:学生是蹄脚之蹄。外:听对:风吹马尾千条线,丑:学生对头。手:对就!丑:不错,对就。外:对来。丑:日照龙鳞万点金。外:好奇才。丑:老大人,学生有一事不明,要在老大人台前领教。外:何事不明,讲来。丑:马鬃是马身上所长,马尾也是马身上所生,为何尾长鬃短?外:马鬃往上长,马尾下坠,故而鬃短尾长。丑:老大人,想这个人的头发往上长,胡须往下坠,怎么须短发长?外:发乃胎生。丑:眉毛倒也是胎生,为何不长,是何道理?外:眉先生,须后生,后生胜似先生。丑:眼珠子、鼻孔子,朱子高似孔子?(外:……)(丑:)请问老大人有几位令郎公子?外:是老夫的公子,何须你问?丑:子入太庙每事问,问问何妨?外:看这举子四书贯熟,老夫要盘你一盘。丑:盘学生何来?外:孔夫子足下三千徒弟子,七十二贤人,一个个贤贤易色。丑:汉光武驾前二十八将,众将官将将封侯。外:好。丑:请问老大人,孔夫子门下七十二贤人,内冠几人,外冠几人?外:这个……丑:什么这个?外:倒是老夫忘记。丑:学生颇晓。外:讲来。丑:冠者五六人,童子六七人。考官:上前受题。小丑:大人出题。考官:风吹马尾千条线,小丑:雨洒羊毛一片毡。考官:二班举子无用,叉出龙门!衙役:去你娘的吧!小丑:耶,这个大人……他说我无用,我还说他无才。这个大人,我看他一定是个放马的出身,肚子里不赫显。我不免将马为题,进去盘盘他看。参见宗师大人。考官:二班举子为何去而复返?小丑:学生有一事不明,要问问宗师大人。考官:学儿是哪一事不明?小丑:马鬃是毛,马尾也是毛,马鬃为何过短乎也,马尾为何过长乎也?考官:学儿有所不知,马鬃生在膈骨之上,乃是瘦处,故而过短;马尾生在粪门之下,乃是一肥处,故而过长。小丑:学生还有一事不明,要盘盘宗师大人。考官:学儿又是哪一事不明?小丑:头发生在膈骨之上,乃是一瘦处,为何过长乎也?胡须生在粪门之下,乃是一肥处,为何又过短乎哉?考官:学儿有所不知,头发乃是胎里所出,故而过长;胡须中年所留,故而过短。小丑:学生又有一事不明,要盘盘宗师大人。考官:学儿你又有哪一事不明?小丑:眉毛乃是胎里所生,为何过短乎也?胡须乃中年所留,又为何过长乎哉?考官:那是先生不及后养。小丑:请问大人,有几个令郎?考官:老夫令郎何须你问!小丑:子入太庙每事问,为大学者问问又何妨?考官:哈哈哈……小丑:哈哈哈……考官:学儿为何发笑?小丑:老大人你为何发笑?考官:老夫龙门笑。小丑:举子科场笑。考官:你会笑?小丑:见笑。考官:老夫考你四笑。小丑:学生当面领教。考官:农夫田中笑——小丑:久旱逢甘雨。

六七四十二,五六三十,内有七十一贤人。外:吓,内少一人,不足其数。丑:内有颜回好学,不幸短命死矣,今也则亡。外:哈哈!丑:笑笑。外:吓,为何对着老夫发笑?丑:学生不过以然而笑。外:也罢,就把笑字为题,听对。丑:愿闻。外:农夫田中笑——丑:久旱逢甘雨。外:行人路上笑——丑:他乡遇故知。外:新人房中笑——丑:洞房花烛夜。外:举子场中笑——丑:金榜挂名时。外:好,龙虎日观榜。掩门。(下)丑:谢老大人。哎呀!激出我一身的冷汗来了。不是我来的(快),险些功名无份了。大人说龙虎日观榜,一定有准。归家祭祖。(下)考官:行人路上笑——小丑:他乡遇故知。考官:新人房中笑——小丑:洞房花烛夜。考官:举子科场笑——小丑:金榜挂名时。考官:二班举子猖狂猖狂。小丑:五百名中有咱有咱!考官:五凤楼,小丑:八骏马。考官:三杯酒,小丑:两朵花。考官:嘻嘻,小丑:哈哈!考官:来者——小丑:不差。考官:二班举子,点你赖探花。小丑:谢谢宗师老王八。考官:老大人!小丑:不错,老大人。不是我有三把抓,怎么点到赖探花!(下)

两相比较:同为通俗艺术,但通俗中仍有雅俗之分;同样是违背科举制度的规矩和情理,而悖情逆理之中又有弥缝漏洞的迹象。两者之间,显然存在着移植和改造的关系。那么,究竟是谁移植谁,谁改造谁呢?

从剧种历史看,“集成”本的皮黄戏(京剧)在道光年间完成“徽汉合流”,咸丰、同治时期已风行全国;黄梅戏则一直隅处于皖江地区山野乡村——看来,这就应该是黄梅戏继承了京剧而把它改造得更加通俗甚至粗俗,以适应下层平民百姓的口味。

但从艺术发展的常规看,由简约到丰富,由通俗到文雅,由粗糙到精致,乃是艺术进步和发展的基本规律,又似乎是京剧汲取了黄梅戏的趣味性成分,再予以加工改造,将其过于粗俗和过分违逆之处,适当弥缝,稍加文饰,使之趋向合情,略显雅化。

例一、考生身份。黄梅戏《花针记》科场里,小丑(地字号考生)自称“铁生”,衙役纠正为“童生”——科举制度规定,参加京城会试的考生,必须具备举人资格,而这位地字号举子连秀才都没混到;皮黄戏(京剧)《红书剑》科场,就规避了这个明显的错误,“天、地、云(玄)、黄”四个考生统称“学子”。

例二 、对联对语。两剧中,考官出的上联都是“风吹马尾千条线”,而考生对的下联却大不一样:黄梅戏里小丑对“雨洒羊毛一片毡”;京剧本丑对“日照龙鳞万点金”。

两位考生所得评语截然相反:黄梅戏的考生得到的是怒斥:“二班举子无用,叉出龙门!”京剧里的考生获得高度赞赏:“好奇才!”

按常理而论,考官出的上联意境平平,或许可理解为故意如此,以试考生的格调、水平。黄梅戏考生所对同样意境平平,但依对仗的规范要求看,也算工整,不至于被斥为“无用”而“叉出龙门”;京剧的考生所对就显出富丽堂皇气象,有歌功颂德之意。这个丑角的格调、水平,相比于黄梅戏的小丑,就高出了许多。有趣的是,他二人最后都取中了一甲第三名——探花。

例三、毛长短辩。黄梅戏里,考生问马的鬃短尾长,考官解释为一在膈骨之上,一在粪门之下,于是引发考生反问人的须短发长,把嘴巴也说成是“粪门”,这就有些粗鲁而不堪。京剧为了回避“粪门”之说,就让考官解释为一个向上,一个向下。两者同样是通俗,而京剧就改掉了过于粗俗的语句。

例四、录取程序。科举制度:会试录取贡士,第一名称“会员”。之后还要由皇帝亲自主持殿试。然后分三甲出榜公布:一甲三名即状元、榜眼、探花,赐进士;二甲若干,赐进士出身;三甲若干,赐同进士出身。

在京剧和黄梅戏里,这些都简化为一次完成,不过,录取方式和程序有所不同。

黄梅戏《花针记》科场,这位考官对小丑举子的态度一反一复:刚对了一副对联,就怒斥:“二班举子无用,叉出龙门!”经过一番唇枪舌剑,考官被逗得哑口无言,干笑几声之后,竟然当场变卦改口:“二班举子,点你赖探花。”

皮黄戏《红书剑》科场就堵住了现场录取的漏洞,弥缝了这个明显的破绽。天、地、云(玄)、黄四名学子分别面试后,只有付扮的玄字号连答5句“一帖药”,经询问察知,原来是个郎中,于是吩咐手下“赶出去!”对其余三位,包括这名丑扮的黄字号,都是告知:“龙虎日观榜”——并没有当场表态,录取过程为暗场省略,下接旦(女扮男装的天字号)、生(地字号)、丑(黄字号)“三鼎甲”同赴琼林宴,昭示考试结果。

这几个例子,能不能证明“谁移植谁,谁改造谁”的问题?姑且摆在这里,留给读者分析、辨别,并期待方家评判。