平台式人才培养模式推进过程的创新与应用*

2020-10-19刘桃凤郑琦珲王桂甲黄晓茵

刘桃凤,郑琦珲,王桂甲,黄晓茵

(泉州纺织服装职业学院,福建 泉州 362799)

1 基于二元制的平台式人才培养模式概述

《福建省“十三五”教育发展专项规划》(以下简称《规划》),提出打造福建版“二元制”现代职业教育的目标任务,要求深入推进产教融合、校企合作,形成具有福建特色的现代职业教育体系[1],我院面向纺织染整企业在职员工及相关社会生源,开展全日制专科学历教育,构建了平台式现代职业教育人才培养教育教学新模式[2],实现高效、高质、精准的高素质技术技能人才供给目标。

我院染整技术专业响应政策需求,结合德国双元制职业教育[3-4],依托学院专业指导委员会组织的专家组到纺织染整企业进行调研,形成满足企业转型升级的人才需求报告。专家调研组根据企业生产岗位、生产运营、组织管理等情况,结合企业发展战略需求和人才培养梯度计划,基于染整技术专业教学标准,为企业“量身定制”了由公共基础课、专业考试课、专业考查课、企业特色课组成的“一企一策”人才培养方案,旨在培养更多高素质技术技能人才。

经省教育厅审批后,染整技术专业教研组组织教师队伍对企业进行调研并沟通企业对专业技术的实际需求及生产岗位对专业技术深度和广度需求,形成“学员已有实践基础,教师直接对接生产需求,专业理论知识基于生产实践,专业实验源于生产过程,评价考核附于工作课间”为特色的多维度融合,构成了具有我院特色的平台式教育教学模式。

人才培养平台式教育教学新模式开展以来,也存在以下问题:校企合作相关主体职责不清晰,学员作为大专生体验感不强,且工学矛盾突出,课程教学质量参次不齐,学员毕业实习浮于表面,未达成实效等。本研究在推行过程中总结了相关经验,为高职院校其他专业在开展类似项目提供帮助。

2 平台式人才培养模式的推行应用

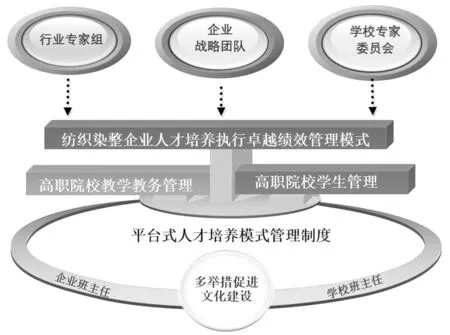

学校依托相关政策要求,以学校领导及班主任、企业领导及班主任、专业指导委员会成员三位一体,以行业(企业)与学校为二元主体,依据高职院校学生管理制度制定了平台式人才培养模式的管理机制[4]。该管理机制明确了校企合作双方主体的工作职责,引入质量管理中过程管理“策划(P)—实施(D)—检查(C)—处置(A)”循环模式[5]对管理过程进行调控,巧妙安排教学过程,有效缓解工学矛盾。结合企业生产工序流程,形成多维度课题攻关小组,有效解决了平台式人才培养模式推行过程中由于多种培养方式并行所造成的相关主体职责不明确等问题。

对于大多数纺织染整企业而言,因产业转型尚未达到目标要求,企业仍旧把校企合作人才培养当成企业选拔人才的一个途径,并且大都“只选不育”,没有将学生纳入企业人才建设体系当中,认为这是学校的工作,对校企合作项目的热情和支持力度都不够。而平台式人才培养模式体制机制的构建(见图1)是依托在二元制校企合作、产教融合的基础上,是构成项目演进过程中行之有效的必要制度保障。

图1 平台式人才培养模式的体制机制构建流程

完善的体制机制应涵盖生源准入、师资队伍建设、校园文化内涵建设、教学管理、教务管理、学生管理、班主任管理制度等,使得校企合作双方及相关领导、班主任更加明确各自在本项目中的职责,明确校企双方执行的奖惩激励制度,让企业对社会责任感落到实处;同时,促进人才培养过程运营更加顺畅,让学员无后顾之忧。

2.1 党建联合支部促进校园文化体验

针对学员由于长时间不在学校区域内生活而导致的“在校生”身份体验感不足的问题,我院党总支联合企业党支部,共同开展班会、拓展训练、评优评先活动,进行主题教育学习、举行联谊活动、党课培训、校园文化宣导、职业教育周、技能竞赛等多种形式活动。活动使得学员能够深切感受到作为学院成员在学习之余丰富的生活体验,缩小老师与学员之间的距离感,塑造学员毕业需具备的职业素养。

2.2 多举措缓解工学矛盾

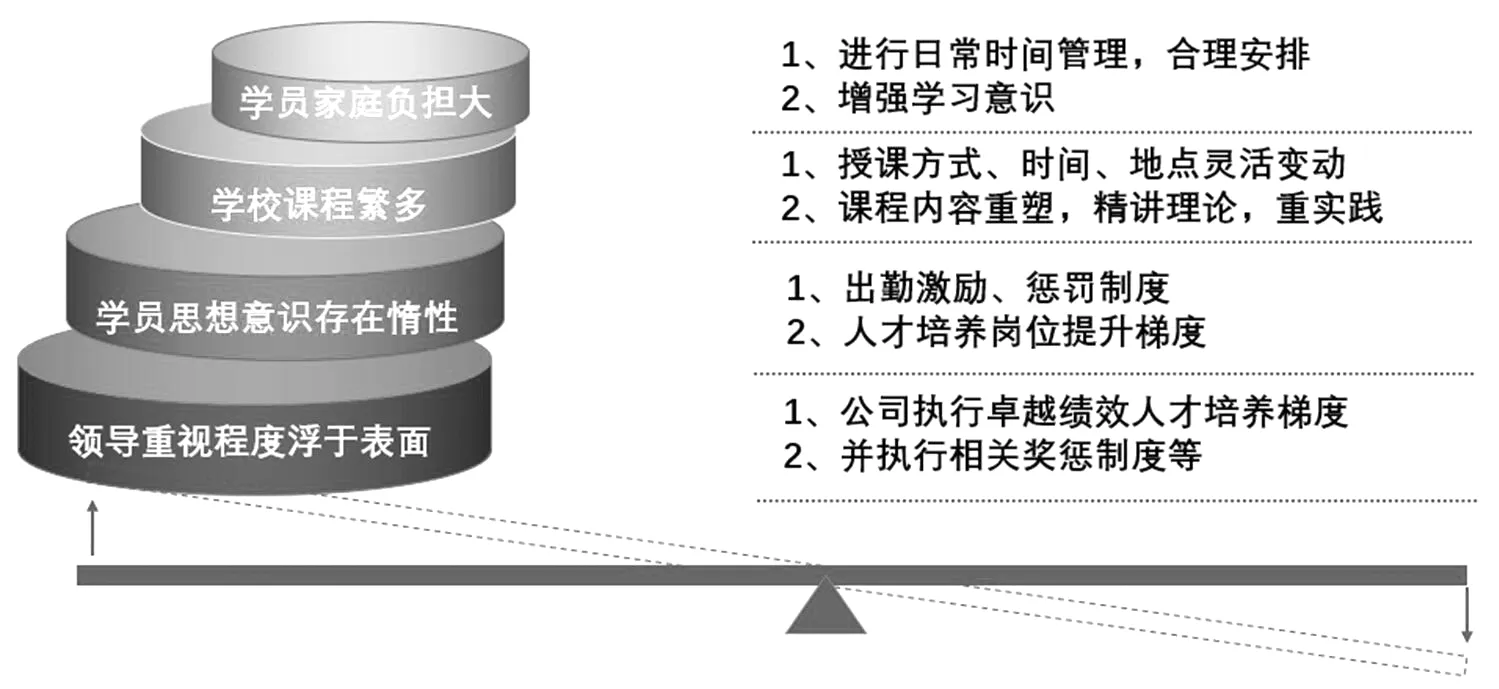

由于平台式人才培养染整技术专业的对象主要是社会生源,主要面向纺织染整企业生产技术人员。这些学员经“高职单招”方式被我院录取并就读,他们的职业角色既是企业员工,也是学校学生,同时还是家长或者监护人等,因为在不同场合具有不同的工作分工,同时由于身份的多重性及本身对日常时间的管控不合理导致工学矛盾异常突出。

图2 工学矛盾各个击破模式

在校企合作方面,学校与企业编制日常教学运行管理实施方案,启动灵活授课机制[2],以授课时间、授课地点、授课方式、授课内容等多形式结合完成日常教学;通过“通学公共课、精讲专业课、引导拓展课”完成课程设计。企业执行卓越绩效人才培养与学校学历提升计划相结合,让工作与学业结合得更加融洽,同时项目推进过程通过多个PDCA循环,最终确定了“各个击破”的方法,多渠道并进,在校企双方共同协商、老师、学员同步配合的情况下,提升学员出勤率,缓解人才培养过程中工学矛盾。

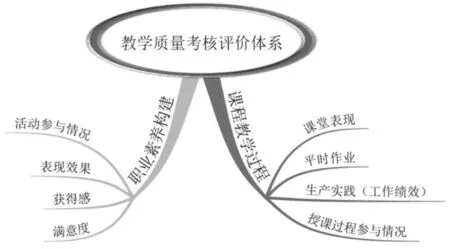

2.3 理实结合创新教学过程评价体系

关于高校教学质量的研究课题[6]枚不胜举,本课题引入质量管理过程PDCA循环,针对课程教学、实训、实践过程进行过程质量控制,结合三级评价体系[7]对平台式人才培养教学质量进行评价,形成“双机制四项评价”考核机制(如图3)。将课堂表现、平时作业、生产实践环节、授课学习过程参与程度和结课考核等有机结合,侧重考察学员在学习和工作过程中融入专业知识并应用到工作岗位的学习能力和综合素质,在生产现场“学生操作、教师讲解同时进行,学员课后反思形成报告再进行生产操作”作为“教、学、做”一体的重要体现,从而对教学过程的质量进行把控。

图3 “双机制四项评价”考核机制

2.4 毕业课题基于实习实践过程的创新应用

当前很多高校学生毕业设计课题来源于导师的课题或者横向项目,基本可认为项目导向。对于高职院校,学生毕业课题更具有一定自由随意性,甚至于无要求。本课题在推行过程中,经专业委员会综合考量,确定了学员的毕业课题应基于学员所在工作岗位,成立混合式导师团队,由学员(可组队完成,不超过5人成组)的课题进展阶段来对接团队导师,形成“混合式指导”模式,课题完成后,组织相关专家对学员课题进行评审和答辩,形成良性泛化模式。运行的流程如图4所示。

对于学员而言,既解决生产中的技术问题,还能养成良好的写作习惯,形成融洽团队协助精神。对于企业而言,学员毕业课题的选择既可列为公司技术攻关QC(Quality Control)小组的课题,归结为公司技术改革,列属于公司隐形财产范畴,同时技术问题的解决,也为公司创造财富。对于学校而言,基于校企合作和产教融合,一方面可以深化学员培养,提升学员教学内涵,还能让教师直面生产实践问题,形成科研课题,让所授知识言之有物、言之有理、言之有据,使教师专业技术水平得到明显提升。

3 平台式人才培养模式取得的成效

平台式人才培养模式在我院染整技术专业推进过程中,深化了校企合作程度,完善了平台式教学模式的整体框架,明确了校企双方职责并推动了校企关系更加紧密。工学矛盾的缓解,让学员参与学习,热爱学习,提升全员素质,能够对时间进行管控,达到高素质技术技能要求。教学质量的把握使得企业更加重视学员掌握专业之后用于生产技术的改革上面,取得可见、有效的成绩;毕业课题的设置在一定程度了体现了学员的整体素质的提高和技术能力的提升。

校企合作共同开展教学组织和管理,尊重企业生产规律,尊重学员工作生活学习规律,设计学习与工作配套的进程表,工学结合,将企业人才培养梯度计划与学员学历层次提升进行整合,以企业生产实践创新和技术改革为核心驱动,产教融合,真正达成了校企互融、人员互通和教学相长的目的。