水平井初期产能控制因素分析研究

2020-10-17许志雄罗凌燕杨学武杨志承吴国文刘辉林

许志雄,罗凌燕,韩 勇,杨学武,杨志承,杨 健,吴国文,范 鹏,刘辉林

(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)

1 油藏概况

1.1 油藏简况

靖安油田H8 区长D 油藏为三角洲前缘亚相沉积,微相以水下分流河道为主[1],主体河道宽度5 km~20 km,发育多套油层,砂体连通性好,长D1、长D2预测面积分别为64.6 km2、30.3 km2,地质储量为1 938×104t、910×104t。

1.2 储层物性

H8 区长D 油藏分部位内部砂体连通性较好,东南部H2 部位,孔隙度8.8 %,有效厚度7.6 m,渗透率0.24×10-3μm2,含油饱和度28.4 %,密度2.53 g/cm3,时差217.2 μs/m,12 口探评井试油、试采效果较好,储层条件最好;西南部H4 部位,孔隙度8.1 %,有效厚度6.6 m,渗透率0.19×10-3μm2,含油饱和度24.7 %,密度2.55 g/cm3,时差215.0 μs/m,有效厚度较薄,油饱较高,储层条件居中;西北部G8 部位,孔隙度8.4 %,有效厚度5.8 m,渗透率0.21×10-3μm2,含油饱和度17.6 %,密度2.54 g/cm3,时差221.2 μs/m,有效厚度薄,多口井解释干层,油饱较低,储层条件最差(见表1)。

1.3 开发历程及现状

2018 年4 月采用400 m 井距排状井网准自然能量开发,2019 年8 月水平井规模投产,目前仍处于规模建产初期,共完钻水平井33 口,井均水平段长度1 612 m,有效长度1 412 m;其中长D1层完钻27 口,井均水平段长1 696 m,钻遇率87.2 %,长D2层完钻6口,井均水平段长1 238 m,钻遇率90.1%,长D1有效砂体厚度7.5 m,孔隙度8.1 %,空气渗透率0.19×10-3μm2,长D2有效砂体厚度6.9 m,孔隙度8.4 %,空气渗透率0.23×10-3μm2。共投产水平井25 口,开水平井24 口,日产液349 t,日产油189 t,单井日产油7.9 t,综合含水42.0 %,平均动液面967 m,地质储量采油速度0.24 %,采出程度0.21 %,累产油6.27×104t。

表1 H8 区长D 油藏储层物性及试油参数统计表

2 开发规律总结[2-4]

2.1 初期产能

统计发现,H8 区长D 油藏已投产的21 口水平井初期单井日产液27.6 m3,日产油12.3 t,含水47.5 %,已投产的28 口定向井初期单井日产液2.54 m3,日产油1.01 t,含水53.2 %,与定向井对比,H8 区长D 油藏水平井呈现出初期产量高、含水低的开发特征,初期增产倍数达12.2,分部位来看储层物性较好的部位初期产量整体较高,6 口15 t 以上的高产井全部分布在储层物性较好的东部H2 部位(见图1)。

图1 H8 区长D 油藏初期产能对比统计图

2.2 液量及含水变化规律

对比开发初期,水平井井均日产液由26.0 m3下降到17.3 m3,综合含水由57.5 %下降到42.1 %,除H8-17 等个别水平井受邻井压裂影响液量、含水上升以外,单井液量、含水不同程度下降,20 m3以上油井由19 口下降到6 口,占总井数比例由76.0 %下降到24.0 %,含水低于60 %的水平井由13 口上升到23 口,占总井数比例由48.0 %上升到92.0 %。

2.3 流压及递减变化规律

H8 区长D 水平井采用长水平段准自然能量开发,投产后即进入衰竭开发阶段,同期对比,受后期投产井泄压影响,前期投产水平井流压下降幅度较大,如投产满10 个月油井前6 个月流压下降6.1 MPa,而投产满7个月油井前6 个月流压下降仅4.8 MPa;分部位对比,物性好的H2 部位流压下降速度较慢,前6 个月液面下降幅度主要分布在300 m~400 m,而储层物性较差的H4 部位,前6 个月液面下降幅度主要分布在600 m~800 m,储层条件最大的G8 部位液面下降速度最快,前6 个月液面下降幅度主要分布在900 m 以上;利用递减曲线拟合,发现H8 长D 水平井10 个月拉齐递减与双曲递减拟合程度分别达93.3 %,前6 个月归一拉齐递减率为42.8 %,前10 个月归一拉齐递减率为52.9 %。

3 产能控制因素分析

3.1 储层物性

H8 区长D 油藏H2 部位物性整体较好,砂体有效厚度7.6 m,KH 值1.8,初期单井日产油16.3 t,百米日产油0.89 t,返排率7.5 %、综合含水23.8 %;H4 次之,砂体有效厚度6.6 m,KH 值0.9,初期单井日产油13.0 t,百米日产油0.80 t,返排率8.4 %、综合含水40.0 %;G8整体较差,砂体有效厚度5.8 m,KH 值0.8,初期单井日产油6.9 t,百米日产油0.46 t,返排率15.7 %、综合含水74.8 %;物性较好的H2 部位整体呈现出单井日产量较高,百米产量高,返排率、综合含水较低。

3.2 水平段长度

初期生产动态统计显示,H8 区长D 油藏水平井水平段越长,初期单井产量越高,但随着水平段的增加,增油幅度逐渐减小,100 m 初期产能随水平段增加呈下降趋势,可见当水平段增加时,虽然单井产量逐渐提高,但单位水平段长度对产量贡献减小。

对比不同水平段长度水平井的生产情况发现,水平段长度1 600 m~1 800 m,单井半年累产油2 194 t,100 m 水平段半年累产油128 t,且同期对比递减幅度最小,前6 个月月度递减2.36 %。利用双曲递减规律预测不同水平段长度的水平井前2 年累计产油情况,发现水平段长度1 600 m~1 800 m 的水平井后期递减较小,前2 年累计产油6 829 t,综合对比不同水平段长度水平井的初期产量、前6 个月月度递减率及前2年累计产油情况,分析认为H8 区长D 油藏水平段长度1 600 m~1 800 m 开发效益最好(见表2)。

表2 H8 区长D 油藏不同水平段长度生产数据统计对比表

3.3 改造参数

H8 区长D1油藏完试21 口,平均改造20 段,103簇,单段加砂量189 m3,单段入地液量1 389 m3;投产19 口,初期单产14.0 t,目前单产9.5 t,长D1层水平井整体试采较好。长D2油藏完试5 口,平均改造17 段,78 簇,单段加砂量154 m3,单段入地液量1 336 m3;投产5 口,初期单产8.1 t,目前单产3.4 t,与长D1层对比,长D2层整体开发效果较差。

3.3.1 改造段数 H8 区长D 油藏已投产水平井平均水平段长度1 593 m,总体上初期产量与压裂段数呈正向关系、单段初产与压裂段数呈反向关系;综合初期产量、单段初产与压裂段数的变化关系,分析认为目前水平段长度压裂20~23 段效果较好。

取得认识:压裂段数偏高时入地液量较多,排液周期长、返排率高、无效泄压率高;而压裂强度偏低时,储层改造不充分、产能未有效发挥。

3.3.2 改造密度 统计表明,当100 m 水平段改造0.7~1.6 段时,初期产量随着改造段数增加线性上升;但当100 m 水平段改造段数大于1.6 时,初产不再随改造段数的增加而上升;当每段改造4.7~5.1 簇时,初期增产效果最明显。

取得认识:改造密度偏大时簇间(段间)相互干扰,排液期长、初期产能难以发挥且经济效益差;而改造密度偏低时,储层有效缝网难以形成。

3.3.3 入地液量 统计表明,初期产量与总入地液量呈一定的正相关性;当单段入地液量小于1 300 m3时,初期产量随着单段入地液量增大而上升,而当单段入地液量大于1 300 m3时,初期产量随着单段入地液量增大而减小,当单段入地液量1 100 m3~1 450 m3时,增产效果最好。

取得认识:单段入地液量偏大时,排液期长、返排率高,油井长期高含水生产;而单段入地液量偏低时,地层能量未有效补充,油井递减大。

3.3.4 加砂量 统计表明,初期产量与总加砂量呈一定的正相关性;当单段加砂量小于205 m3时,初期产量随着加砂量增大而上升,而当单段加砂量大于205 m3时,初期产量随着加砂量增大而减小,当单段加砂量170 m3~205 m3时,增产效果最好。

取得认识:单段加砂量偏大时,开抽后吐砂严重,油井产量快速下降;而单段加砂量偏低时,改造不充分,储层潜力未发挥。

3.3.5 加砂排量 统计表明,当排量小于10 m3/min时,初期产量随着排量增大而上升,当排量超过10 m3/min时,初期产量随着排量增大而减小,当排量9.0 m3/min~11.0 m3/min 时,初期增产效果最好;初期产量与排量突进系数呈反比关系,排量突进系数越接近1,初期产量越高。

3.4 合理技术政策

3.4.1 合理焖井时间 借鉴超低渗Ⅲ类及页岩油水平井“注-焖-采”成功开发经验,合理焖井可降低压裂液无效返排,提高渗吸置换效果,结合H8 区长D 水平井焖井时间与百米产量散点图发现焖井时间与百米初产呈正向关系,焖井时间大于30 d 后,初期产量普遍较高。对比H2 部位相邻3 口水平井,H8-16 井储层条件好、钻遇率高、改造规模大,但焖井时间短(9 d),导致其初期产量低(15.5 t)、前3 个月递减达10.9 %,而焖井43 d 的H8-17 井初期产量19.5 t、前3 个月递减仅4.2 %,焖井35 d 的H8-18 井初期产量20.7 t、前3 个月递减仅4.6 %(见表3)。

取得认识:合理焖井时间能有效提高渗析置换效果,降低返排率,有效补充地层能量,提高初期产量,降低后期递减率。

3.4.2 合理投产时机 统计发现合理投产时机可有效改善开发效果,放喷压力与初期产量、月度递减率关系散点图显示放喷压力低于3.0 MPa 时初期产量较高、投产后月度递减率较小,且放喷压力越低,排液期越短,无效泄压率越低,渗吸置换效果越好。

3.4.3 合理生产参数 统计发现目前流压保持水平与初期泵效、初期日产液无明显相关性,但目前流压保持水平较高的水平井,初期泵效主要分布在40 %~60 %、初期日产液均位于25 m3~32 m3。

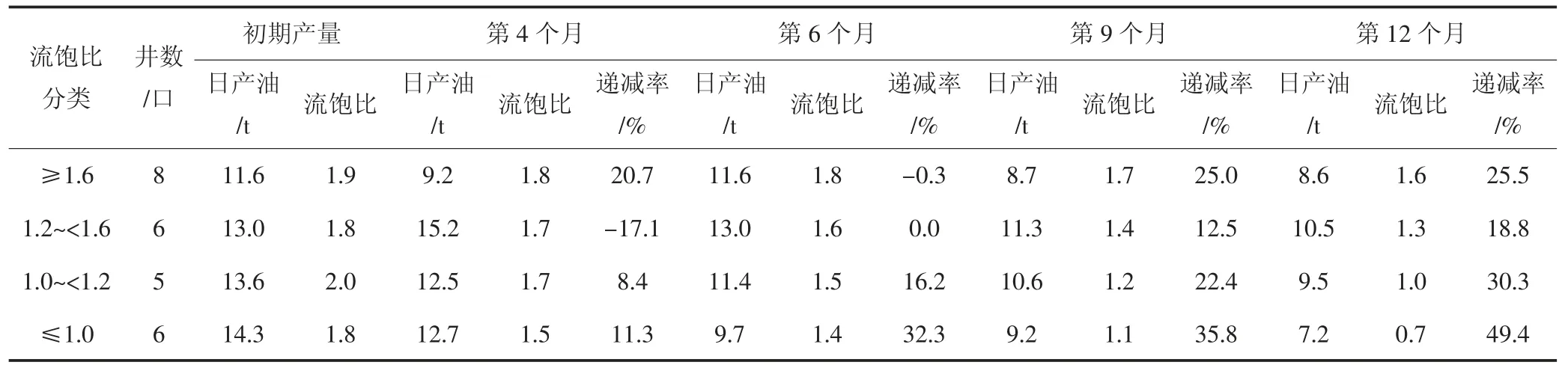

3.4.4 合理流饱比 统计显示,H8 区长D 水平井流饱比大于1.6 的水平井8 口,初期日产油11.6 t,前12 个月递减率25.5 %;流饱比位于1.2~1.6 的水平井6 口,初期日产油13.0 t,前12 个月递减率18.8 %;流饱比位于1.0~1.2 的水平井5 口,初期日产油13.6 t,前12个月递减率30.3 %;流饱比小于1.0 的水平井6 口,初期日产油14.3 t,前12 个月递减率49.4 %,分析认为H8 区长D 油藏水平井流饱比保持在1.2~1.6 时,水平井初期产量较高,后期递减较小(见表4)。

表3 H8 区长D 水平井焖井时间与初期产量及初期递减对比统计表

3.4.5 合理套压生产 H8 区长D 油藏气油比69 m3/t,利用三叠系高气油比油藏提高套管气压生产可适当提高弹性溶解气的驱动效果,6 月初开展套管憋压生产以来,对无其他影响因素的16 口井试验效果进行对比,其中套压>2 MPa 油井,月度递减率由8.8 %上升到11.4 %,动液面月度下降由86 m 上升到88 m;套压1 MPa~2 MPa 油井,月度递减率由12.1%下降到8.0%,动液面月度下降由60 m 下降到43 m,分析认为本区块的合理套管气憋压范围在1.0 MPa~2.0 MPa。

表4 H8 区长D 水平井流饱比与递减率关系统计表

3.5 井筒质量

H8 区长D 油藏H13-1 水平井区域储层裂缝发育,且该井全水平井段固井质量较差,该井投产初期产量较高,但见油后1 个月即发生水淹,随即对周围长L层注水井实施停注,1 个月后该井含水逐步由100 %下降到94.8 %再下降到49.6 %,油量由0.0 t 上升到2.2 t 再上升到14.8 t,分析认为水平段固井质量差导致长L 层水窜。

4 结论及认识

(1)水平井初期产量与储层物性成呈向关系,储层物性较好部位单井日产量较高,百米产量高,返排率、综合含水较低。

(2)水平井水平段越长,初期单井产量越高,但随着水平段长度的增加,增油幅度逐渐减小,100 m 初期产能随水平段增加呈下降趋势,当水平段增加时,虽然单井产量逐渐提高,但单位水平段长度对产量贡献减小,对比半年生产动态及预测2 年累计产油情况,综合分析水平段长度1 600 m~1 800 m 开发效果最好。

(3)水平段长度一定时,合理压裂施工参数能有效提高初期产量。初期产量与压裂段数呈正向关系、单段初产与压裂段数呈反向关系,目前水平段长度压裂20~23 段效果较好;每100 m 水平段压裂1.6 段时,每段压裂改造5 簇左右时,增产效果最明显;初期产量与总入地液总量、加砂量、排量呈一定的正相关性,与单段改造参数呈现先增长后下降的趋势,当单段改造参数小于临界值时,初期产量随着改造参数增大而上升,而当单段改造参数大于临界值时,初期产量随着改造参数增大而减小;初期产量与排量突进系数呈反比关系,排量突进系数越接近1,初期产量越高。

(4)合理技术政策能有效提高初期产量、减少无效泄压、降低后期递减。焖井时间与百米产量成正比,焖井时间大于30 d 后,初期产量普遍较好、后期递减相对较小;放喷压力越低、初期产量越高、投产后月度递减率越小,同时放喷压力越低,排液期越短,无效泄压率越低,入地液利用率越高;同期对比,流饱比保持在1.2~1.6 递减相对较小,当流饱比小于1.2 时递减明显增大;目前流压保持水平较高的油井,初期泵效主要分布在40 %~60 %且初期日产液均位于25 m3~32 m3;合理套管憋压生产能够有效减缓水平井递减,当套管憋压1.0 MPa~2.0 MPa 能适当控制递减,而套管憋压>2.0 MPa 时递减增大。