超声造影在经皮肺周围型肿物穿刺活检中的价值

2020-10-15阳建政胡加银

阳建政 胡加银 杜 鹏 程 伟 李 陶

作者单位:40002 重庆市,陆军军医大学大坪医院超声科

肺周围型肿物临床多见,主要分为良性和恶性两类,恶性肿瘤治疗及预后差异明显[1],因此准确的病理诊断尤为关键。目前肺周围型肿物病理诊断方式包括痰细胞学、支气管肺泡灌洗、纤维支气管镜下活检及影像学(CT/超声)引导下经皮活检等,其中超声引导下穿刺活检因并发症少、取材成功率高,临床应用广泛[2]。本组通过对比分析常规超声与超声造影引导下经皮周围型肺肿物穿刺活检,探讨超声造影在经皮肺周围型肿物穿刺活检中的应用价值。

资料与方法

一、临床资料

选取2018 年6 月至2019 年12 月在我院就诊的肺周围型肿物患者60 例,男38 例,女22 例,年龄19~98 岁,平均(59.02±15.90)岁;左侧28 例,右侧32 例,病灶最大径1.6~15.6 cm,平均(6.16±3.64)cm。纳入标准:①经CT 或PET/CT 明确诊断为周围型肺肿物,需明确病理分型;②经超声评估有穿刺路径。排除标准:①病灶远离胸膜,超声无法显示者;②严重心功能不全、精神障碍及凝血功能异常者;③超声造影剂过敏者。根据超声造影及常规超声引导下穿刺活检将60 例患者分为试验组和对照组,每组各30 例,两组性别、年龄、病灶大小等一般资料比较差异均无统计学意义。本研究经我院医学伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

二、仪器与方法

1.仪器与试剂:使用GE Logiq E 9和三星RS 80A彩色多普勒超声诊断仪,凸阵探头,频率1~7 MHz;线阵探头,频率5~16 MHz;配备Q-analyze 超声造影分析软件。造影剂使用意大利Bracco公司生产的SonoVue,使用前注入5.0 ml 生理盐水配置成白色混悬液,振荡均匀后抽取2.4 ml,连接于三通阀。活检枪为TSK公司生产的18 G全自动活检枪,取样槽11~22 mm。

2.超声造影:试验组患者建立左肘部静脉通道,根据病灶最佳显示切面取平卧位、侧卧位或俯卧位,进入超声造影模式,调节增益及焦点位置至适合状态,迅速推注造影剂,尾随5.0 ml生理盐水冲管,同时启动计时器并录像,连续观察3 min。逐帧回放超声造影录像,记录病灶的始增时间和增强模式,按增强的均匀度分为均匀型增强和非均匀型增强。

3.穿刺活检:患者取最佳体位清晰显示病灶,观察肋间血管、病灶内粗大血管、液化坏死区域及超声造影中未灌注区域。选定穿刺点并标记,皮肤常规碘伏消毒后,2%利多卡因逐层麻醉至壁层胸膜,选用全自动活检枪沿超声引导下缓慢进入肿物,至病灶近场边缘时嘱患者屏气,激发开关,切割组织后退针。

术前记录两组肋间血管检出情况及病灶内部粗大血管的部位;术中记录穿刺次数和病理组织获得情况;术后记录病理结果、穿刺后并发症发生率及病理诊断率。病理诊断率=(总例数-坏死不能明确类型例数)/总例数×100%。

三、统计学处理

应用SPSS 19.0 统计软件,计量资料以x±s 表示,行t 检验;计数资料以例表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、病理结果

60例患者中,试验组良性12例(纤维增生伴慢性炎9例,肉芽肿炎伴坏死2例,机化型肺炎伴纤维素样坏死1例),恶性18例(腺癌10例,鳞癌6例,恶性孤立性神经纤维肿瘤和非小细胞癌各1例);对照组良性11例(纤维增生伴慢性炎6例,肉芽肿炎伴坏死4 例,隐球菌病1 例),恶性15 例(腺癌5 例,鳞癌4 例,转移癌3 例,小细胞癌、淋巴瘤、大细胞神经内分泌癌各1 例),坏死但不能明确类型4例。

二、试验组超声造影情况

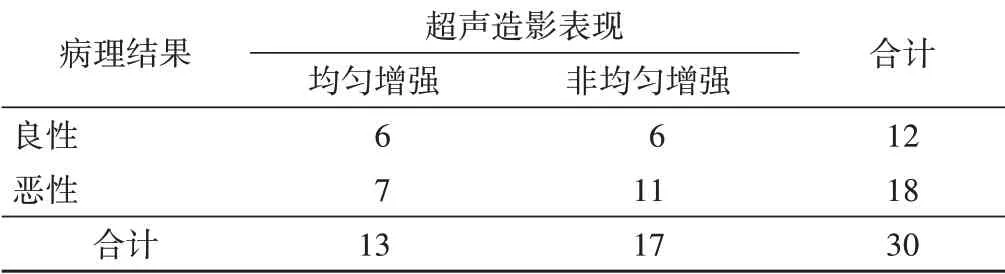

试验组30例患者中,良恶性肿物超声造影增强方式比较差异无统计学意义(P=0.711),见表1。良恶性肿物超声造影始增时间分别为(8.88±2.12)s 和(12.40±2.70)s,差异有统计学意义(P<0.01),见图1,2。

表1 试验组患者超声造影增强方式与病理结果比较 例

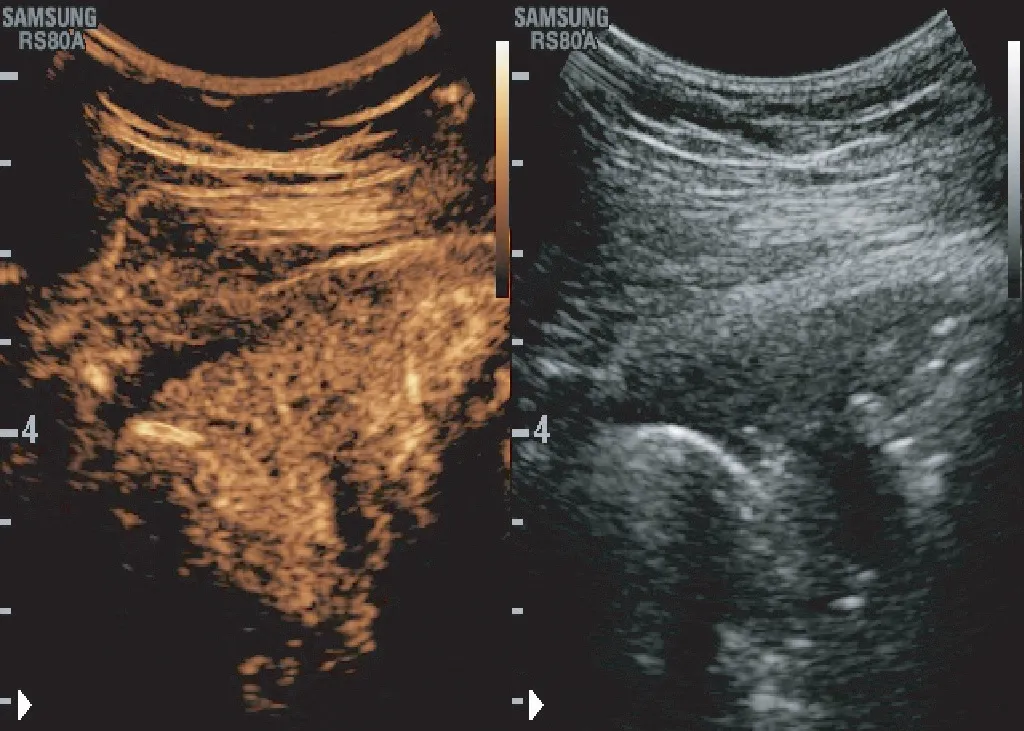

图1 超声造影始增时间为7 s,病灶呈均匀性增强,病理结果为纤维增生伴慢性炎

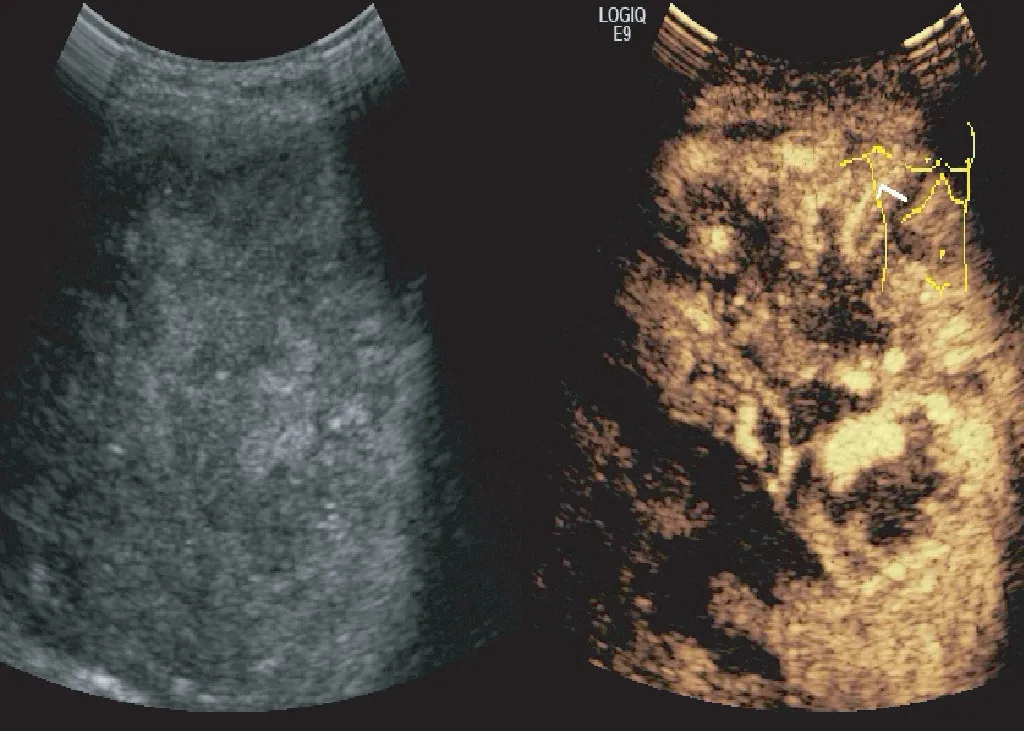

图2 超声造影始增时间为14 s,病灶呈不均匀性增强,病理结果为腺癌

三、两组肋间血管显示率及穿刺并发症发生率比较

试验组和对照组肋间血管显示率分别为93.33%(28/30)和对照组80.00%(24/30),两组比较差异无统计学意义(P=0.254)。穿刺并发症总发生率10.00%(6/60),其中试验组3.33%(1/30),对照组16.67%(5/30),两组比较差异无统计学意义(P=0.195);并发症表现为少量咯血、气胸,经临床对症治疗后缓解。试验组病理诊断率100%(30/30),对照组86.67%(26/30),两组比较差异无统计学意义(P=0.112)。

讨 论

肺属于双重血供器官,其中肺动脉属于功能血管,负责运载静脉血液进行气体交换,支气管动脉属于营养血管,负责运载动脉血液进行物质交换。生理状态下肺动脉与支气管动脉存在吻合支并处于闭合状态,因此经外周静脉注入的超声造影剂按体循环(静脉部分)、肺循环、体循环(动脉部分)方向扩散。超声造影剂是由微小气泡和稳定外壳构成的血池显影剂,其安全性高,应用于经皮肺周围型肿物穿刺活检具有增强病变区血流信号对比、提高穿刺成功率及减少穿刺并发症的优势。

一、增强病变区血流信号对比

本组超声造影结果显示,试验组12例良性肿物超声造影始增时间为(8.88±2.12)s,18 例恶性肿物超声造影始增时间为(12.40±2.70)s,差异有统计学意义(P<0.01)。以肺动脉供血为主的良性肿物超声造影始增时间早于以支气管动脉血供为主的恶性肿物,且恶性肿物内部血管变形、扭曲及坏死可进一步延长血液到达时间,因此病变血供来源不同可能是良恶性肿物始增时间出现差异的主要原因[3]。试验组肿物超声造影前后均有不同程度增强,但良恶性肿物超声造影增强方式比较差异无统计学意义(P=0.711)。较小肿物表现为均匀性增强,可能与其微血管密度差异不明显有关,而较大肿物表现为非均匀性增强,可能是良性肿物内部渗出、坏死与恶性肿物内部坏死的二维及超声造影特征相似,因此单独应用增强方式判断肿物良恶性有一定局限性。

二、提高穿刺成功率

肺肿瘤的治疗决策与病理结果密切相关,目前对肺肿瘤诊断已经深入到分子水平,因此活检标本除应满足组织学诊断外,还需进一步行免疫组化和基因检测[4]。穿刺活检仅针对病灶少量组织取样,选材不当可能出现假阴性结果。本组试验组病理诊断率高于对照组(100% vs.86.67%),分析原因:二维超声通过回声高低和病灶形态初步判断肺内明显液化坏死灶,对于无明显液化表现的纤维性坏死区、中央型肺癌伴部分肺组织不张的良恶性组织分界无法准确鉴别,而超声造影可直观筛查出病灶无活性区域,避免对其进行穿刺活检。中央型肺癌伴部分肺组织不张的病灶,二维超声显示为胸腔内巨大肿块,利用超声造影剂始增时间差亦可鉴别有效穿刺区域,由于肺不张组织始增时间早于肿瘤组织,选择始增时间较晚的区域进行活检,可减少因穿刺目标选择不当导致的误诊[5]。本组中试验组与对照组穿刺成功率比较差异无统计学意义,可能与病理诊断率较高有关。

三、减少穿刺并发症

文献[6]报道经皮肺穿刺活检常见并发症(咯血、气胸、胸膜反应、皮下气肿等)发生率约4.1%~8.8%。严重致死性并发症包括大咯血、血气胸、空气栓塞等,多与穿刺时间过长、穿刺过程中损伤重要脏器、血管有关[7-8],如何利用影像学手段识别并避开相关高风险区域是减少穿刺并发症发生的重要因素。本组分析了肋间动脉显示情况,发现试验组肋间血管显示率高于对照组(93.33%vs.80.00%),但差异无统计学意义,可能与肋间血管显示率较高有关。以往认为肋间动脉主要分布在上位肋下缘,常规进针方案是避开上位肋下缘进针,而本组超声造影显示多种肋间血管的分布方式,不仅表现为上位肋下缘肋间动脉,在下位肋上缘和肋间隙中份均可出现肋间动脉。穿刺路径应注意避开肋间血管及病灶内部粗大血管。试验组仅1例患者发生并发症,低于对照组5例,说明超声造影明确肋间血管位置对提高穿刺活检的安全性有一定价值。

综上所述,超声造影提供了病灶组织结构和血流灌注信息,增强了肋间血管显示率,应用于经皮肺周围型肿物穿刺活检,其适应症广、安全性高,可以满足临床常规应用。本组不足之处在于样本量较少,未对不同病理类型的肺周围型肿物超声造影特征进行分析,有待今后进一步深入研究。