《诗经》中“桑文化”解读

——以《国风·氓》为例

2020-10-15

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

一、《氓》中“桑蚕”意象分析

《氓》是《诗经·国风·卫风》中的一首叙事诗,讲述了一位惨遭抛弃的妇女,全诗以她的情感经历和内心变化为表现重点。“桑”是此诗的重要意象,前人对此多有解读,特别是对“桑之未落”几句,争议颇多。如有学者认为“桑”指女子容貌的变化,还有学者认为是指时间的流逝和季节的变化。本文认为“桑”隐喻男子对女子的爱情。

“意象”二字最早见于刘勰《文心雕龙》:“独具之匠,窥意象而运斤。”[1]493“意象”是“以意喻象”的意思,是将主观情感赋予在客观物象之中,让客观物象具有主观化的情感。《氓》中“桑”本义是指自然界中客观生长的桑树。《氓》全诗涉及“桑”这一意象的共有三句,以下将逐一分析这一意象所具有的感情色彩。

首先,“氓之蚩蚩,抱布贸丝”[2]63这一句虽未直接写“桑”,但是细究之,可以发现与“桑”具有隐秘的联系。可见“氓”是一位普通的百姓,“抱布贸丝”这一句学界有不同的解释。一种是将“布”解释为“货币”,《毛诗正义》中注解为“布,币也。笺云:币者,所以贸买物也。季春始蚕,孟夏卖丝。”[3]228与此解释相似的,还有朱熹在《诗集传》中注解为“布,币。贸,买也。贸丝,盖初夏时也。”[4]第二种解释是将“布”解释为缝制衣服时使用的布匹,程俊英在《诗经注析》中解释为“抱着布匹来换丝”[6]。余冠英在《诗经选》中解释为“抱布贸丝是以物易物”[7]62,又可以解释为“抱着布匹来换丝”[7]64。对此,笔者赞同第一种观点,即“布”是指当时流通的一种货币。《周礼·地官》云:“凡宅不毛者有里布”,[8]30东汉经学家郑众释为:“布,叁印书,广二寸,长二尺以为币,贸易物云。”[9]学者们虽对“布”有不同的解释,但大体上对“丝”的解读是相一致的。所以,“抱布贸丝”可解释为“氓”抱着钱币来向女主人公买丝。至此,我们可推测女主人公是一位以采桑、养蚕、缫丝、织帛为主的桑女形象。

其次,“桑之未落,其叶沃若”[2]64描绘了桑叶未掉落时生机勃勃的状态。但是,此时诗的叙述陡然进入转折,桑女劝说其他女子不要轻易相信男子,男女恋爱中,男子可以轻易抛弃女子,但女子却容易深陷其中,桑女似以亲身经历在向其他女子讲述道理。本章中后面的劝说与前面所描绘的桑树茂盛的景象相矛盾,那么,如何理解以“桑”比兴所表示的含义便成了解诗的关键。《毛诗正义》指出“桑之未落”是喻中秋时节,笺云“桑之未落,谓其时中秋也。”[3]230后世孔颖达提出相左的意见,云:“毛氏之说,《诗》未有为记时者,明此以为兴也。”[3]231孔颖达联系《诗经》全文指出,《诗经》中没有以桑叶比喻时间的,这一理由颇为可信。孔颖达在批驳毛诗的解释时也提出自己的见解,云:“言桑者,女功之所起,故此女取桑落与未落,兴己色之盛衰。”[3]231孔颖达认为应以“桑之未落”比喻女子年老色驰,这一观点获得很多学者的认同。

如用“桑之未落”形容女子年轻貌美,用“其叶沃若”比喻两人相恋时爱意浓浓,乍看似乎合理,但是联系后文,我们就能发现其存在矛盾之处。前文已叙述本章是劝说女子不要轻易相信男子,那么后文“于嗟鸠兮”中的“鸠”,则是比喻年轻女子,将“桑葚”比作男子对女子的情谊。将两个比喻句放在一起看,则可发现诗人先用“未落的桑叶”比喻女子貌美,又用“鸠”比喻年轻女子,此时“年轻女子”有了两个意象分别是“桑”和“鸠”。同样,诗人用“桑叶沃若”比喻男子对女子的情谊,又用“桑葚”比作男子对女子的情谊,此时男子对女子的情谊也有了两个意象,分别是“桑叶”和“桑葚”。这种意象的设置,显然是重复、不和谐的,所以本文认为这种观点尚有待商榷。

本文认为,“桑叶”实则是指男子对女子的爱意,“其叶沃若”则是形容爱意正浓之时。以“鸠”喻女子,以“桑葚”喻对男子情感的回应,即后文中所说的“耽兮”。《毛诗正义》对此有过解释:“食桑葚过时则醉而伤其性”,[3]231即“鸠”食用桑葚过多会反伤自身。易言之,当女子过度沉迷于对男子的爱意之时,则会伤其自身,与后文中所说的“女之耽兮,不可说也”相一致[2]64。由此,第三章实则是诗歌的分界点,前两章主要叙述桑女未结婚时的场景,此时桑女对氓是满心的爱意,送“氓”至顿丘处,还依依不舍,即便“子无良媒”,桑女也愿以秋为期,与“氓”完婚。前两章中桑女形象是热烈而又大胆,对“氓”一往情深的痴心女子形象,第三章则借“桑叶”比兴,转入说理,表明桑女对“氓”的情感发生转折。

最后,“桑之落矣,其黄而陨”[2]64一句,本意为桑树的叶子落下了,桑叶枯黄憔悴。“自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。”[2]64则是桑女自述嫁后的生活和对负心男子态度的转变。可见,后文中均是在描写桑女对“氓”情感态度上的变化,由原先的痴情转换为怨怒之情。此时“桑之落矣,其黄而陨”若指女子年老色衰,似与后文情感态度的变化很难相衔接。本文认为,联系上文“桑之落矣,其黄而陨”应指“氓”对桑女爱意的衰减,如桑树上发黄飘落的叶子一般。“其黄而陨”与“其叶沃若”形成强烈的对比,一是落叶飘零一片衰败的景象,一是郁郁葱葱的茂盛景象。在情感上也体现出同样的反差,爱意浓郁与情感淡薄对比。

综上,本文认为“桑”在《氓》中意指男子对女子的爱情,用“其叶沃若”和“其黄而陨”两种不同的状态喻指男子对女子两种截然不同的情感,一是对女子一往情深,一是爱意淡薄。

二、《氓》中“桑”文化探究

桑在中国有着悠久的历史,人们也赋予桑多重的涵义,在本首诗中主要是以“桑”喻“礼”和以“桑”喻爱情。

首先,作者以“桑”隐喻“礼”。中国古代种桑养蚕这一活动发生的很早,据《尚书·禹贡》记载,当时地方诸侯向天子朝贡,九州之中有六州进贡丝类制品,例如,“淮海惟扬州……厥篚织贝,厥包桔柚,锡贡”[10]36等,足见桑蚕在先秦时期经济、政治生活中的重要性。因此,桑蚕逐渐被神话化,出现了许多有关桑蚕的神话人物和故事,如呕丝之女、蚕马、菀窳妇人、寓氏公主、嫘祖等。

当然,桑蚕神话化的另一表现是,统治者将其纳入到国家祭祀的行列,以鼓励民众勤事农桑。众所周知,古代祭祀以男性为主,女性在祭祀中属于从属、辅佐的地位。但是在亲蚕礼的祭祀传统中却以女性为主祭,如《礼记·祭统》曾载:“天子亲耕于南郊,义共齐盛;王后蚕于北郊,以共纯服。诸侯耕于东郊,以共齐盛;夫人蚕于北郊,以共冕服。天子、诸侯非莫耕也,王后、夫人非莫蚕也。”[11]这突出地说明了女性在桑蚕活动中的重要地位,也象征着在国家礼法层面上将女性与桑蚕进行联合。

因此,亲蚕礼的实施对女性的要求也十分严格。《礼记·月令》载“季春之月”,“后妃齐戒,亲东乡躬桑。”[8]292季春时后妃要斋戒,面向东亲自采桑,以作表率,并且要禁止妇女过分打扮,减少妇女的杂事,以专心养蚕。这一行为要直到“孟夏之月”,“蚕事毕,后妃献茧”,[8]293方才停止。再如《吕氏春秋·上农》中记载“所以务耕织者,以为本教也……后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田,是以春秋冬夏皆有麻丝茧之功,以力妇教也。”[12]说明亲蚕礼对妇女有教导作用。综上,可以认为桑蚕不仅有“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”[13]生活之功用,而且还是礼教的载体。

但我们可以看到,在《氓》中,女主人公却不顾礼教传统,与“氓”私相授受。在古代,父母之命,媒妁之言是男女完婚必不可少的条件,但是本诗中“氓”却没有找媒人。《礼记·士昏礼》还记载,古代婚礼通常要有“六礼”,但是诗中只记载“尔卜尔筮,体无咎言”这一环节,可见“氓”只做到六礼中的“纳吉”这一环节。这样的婚嫁形式既是不符合礼法的,也为女主人公后面的悲惨遭遇埋下了伏笔。因此,在《氓》中频繁地出现“桑”的意象,在某种程度上是对非礼行为的讽谏劝诫。

其次,以“桑”隐喻爱情。桑树,树形魁梧,枝叶繁茂,往往成林。春天是采桑农作的主要时节,桑林中会聚集大量的采桑女,这就为年轻男女相诱相亲提供了绝佳的场所和机会。如《墨子·明鬼》记载:“燕之有祖也,当齐之有社稷,宋之有桑林,楚之有云梦也。此男女之所属而观也。”[14]332宋国的桑林、楚国的云梦泽,都是男女集会的地方,这一点在《诗经》的其他篇目中亦有明证。如《桑中》云:“期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。”[2]51就清晰地表明了桑林是男女幽会的典型场所,而这首诗被认为是情诗,也未有争议。

此外,正如上文所言:“宋之有桑林……此男女之所属而观也。”[14]332陈梦家释“属”为“合也,谓男女交合也。”[15]说明桑林其实是周代仲春之祭的重要场合。而《周礼·地宫·媒氏》云:“媒氏掌万民之判断,仲春之月令会男女,于是时也,奔者不禁。”[8]32“奔”者,非婚为奔,非礼为奔。更是直接地表明桑林是周代先民自由亲昵的场所。细究之,既是因为桑树高大直壮,且繁殖能力强,故而是生殖力的象征,还因为“桑林,桑山之林,能兴云作雨也。”[16]即桑林具有沟通神灵的功能。由此,桑林在有求雨、祭祀的意象之外,还渐渐有了爱情的含义。

三、桑蚕意象在《诗经》中的运用

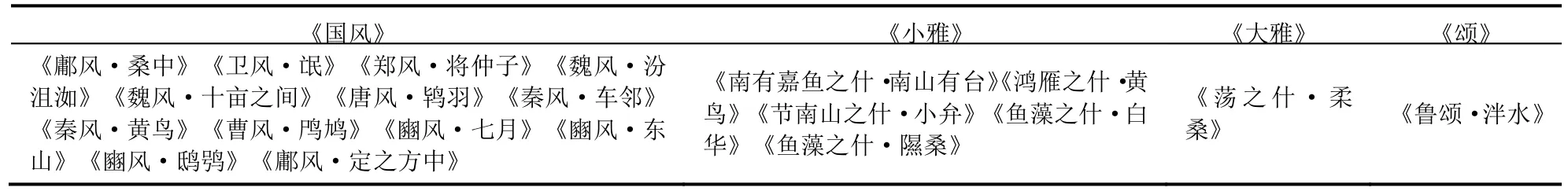

据笔者统计,《诗经》中直接提到“桑”的诗篇共有20篇,其中《国风》13篇,《小雅》5篇,《大雅》1篇,《颂》1篇。见表1。

表1 《诗经》中涉及“桑”的诗篇

对上述诗歌分析可以发现,“桑”在《诗经》中的意象主要可以分为四类。

其一,描写采摘桑叶的劳动场面,主要有《汾沮洳》《十亩之间》《七月》等。如《十亩之间》记载女子采桑的欢乐场面,“十亩之间兮,桑者闲闲兮。行与子还兮。”[2]111朱熹在《诗集传》中注解“闲闲”为“往来者自得之貌”[17],一群年轻的采桑女结束一天辛勤的劳动,呼朋引伴,一起回家。《七月》:“女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑”[2]154,同样是记载采桑女劳动的场景,可见采桑者多为女子。但是在《汾沮洳》中则刻画了男子采桑的画面,“彼汾一方,言采其桑。彼其之子,美如英。”[2]108诗中以采桑女的口吻,夸赞在汾河水的另一面,有个年轻的男子正在采撷桑叶,勤劳的男子,长得十分英俊,结尾句中更是夸赞男子“美如玉”。采桑女赞美年轻的采桑青年表达着自己的爱意。这些记载劳动场面的诗句可以反映出“桑”在古代农事中的重要地位,不单单是因为我国古代自然气候和地理条件适合种桑养蚕,更是因为这其中蕴含“王道”“德政”。正如《管子·揆度》云:“农有常业,女有常事:一农不耕,民忧为之饥者;一女不织,民有为之寒者。”[18]1387-1388农桑是家庭稳固的根基,衣食饱暖,安土重迁,代代绵延。

其二,以“桑”隐喻女子爱情的诗歌,主要有《鄘风·桑中》《卫风·氓》《郑风·将仲子》《秦风·车邻》《小雅·隰桑》等。在《隰桑》中以“隰桑有阿,其叶有X”的句式来比喻女子对男子的爱情,此诗中用“难”“沃”“幽”来形容桑叶的茂密,桑叶茂密也正是男女情谊正浓的暗示,此时女子的感情和《氓》中热恋时期的采桑女相一致,都是“即见君子,载笑载言”[2]63。《桑中》则是“期我乎桑中,要我乎上宫”[2]51,在这里,“桑中”不再是桑树,而是指地名,郭沫若在《释祖妣》中指出“桑中即桑林所在之地,上宫即祀桑之祠,士女于此合欢。”[19]桑中、上宫都是男女相会之地,远古先民认为“男女交合可以促进万物的繁盛,因此所在许多祀奉农神的典籍中,都伴随有群婚性的男女欢会。”[20]133《吕氏春秋·本味》记载伊尹生于空桑之中,“母居伊水之上,孕,梦有神告之曰:‘臼出水而东走,毋顾’。明日,视臼出水,告其邻,东走十里,而顾其邑,尽为水。身固化为空桑,故名之曰伊尹”,[21]615还记载颛顼也生于空桑之中“生自若水,实处空桑,乃登为帝”[21]615。由此,对桑的崇拜逐渐转变为对生命、生殖的崇拜,桑园不单单只是女子劳动的场地,也是男女幽会的地方。

其三,借“桑”隐喻当前生活的不幸,渴求安乐平稳的生活,主要有《鸨羽》《鸱鸮》《秦风·黄鸟》《东山》《小雅·黄鸟》《小宛》《小弁》《桑柔》等。在《鸨羽》中“肃肃鸨行,集于苞桑”[2]126起兴,后写徭役辛苦,无法赡养父母。《毛诗正义》曾云:“《鸨羽》,刺时也。昭公之后,大乱五世,君子下从征役,不得养其父母,而作是诗也。”[3]395诗人作此诗主要是为写战争辛苦无法过上安静平和的生活。在《鸱鸮》中以母鸟的口吻描写生活的不易,鸱鸮毁坏母鸟的巢穴,母鸟“迨天之未阴雨,彻彼桑土”[2]158,以此描写母鸟取物作巢的艰难,暗喻下层百姓因战乱而流离失所,生活艰辛。《小弁》云:“维桑与梓,必恭敬止。”[2]229面对父母所种植的桑梓,仍需毕恭毕敬,朱熹云“桑、梓二木。古者五亩之宅,树之墻下,以遗子孙给蚕食、具器用者也……桑梓父母所植。”[22]140后用“桑梓”代指父母或故乡,在沿途中看到“桑梓”遂思念起家中的父母,不知自己何是才能摆脱眼前的困境,时来运转。《桑柔》开篇即云:“菀彼桑柔,其下侯旬。”[22]333以桑喻民,桑本茂盛但因采摘而稀疏,同理,百姓本生活安稳富足,但是“乱生不夷”,则百姓苦不堪言,“如桑之既采,民失其荫,而受其并。”[22]207-208桑本枝繁叶茂,且多与太阳崇拜相关,如《楚辞·东君》云:“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。”[23]就将桑与太阳崇拜相联系。表明桑树会给先民以安全荫蔽之感,故多以动物栖息在桑树上以喻百姓渴求安稳踏实祥和的生活。

其四,借“桑”以夸赞淑人君子,主要有《泮水》《南山有台》《鸤鸠》等。《南山有台》以“南山有桑,北山有杨”[2]187起兴,以赞扬君子的美好品德。与此相似的,《鸤鸠》以“鸤鸠在桑,其子××”起兴,赞美君子“其仪一兮”[2]150。《泮水》:“食我桑葚,怀我好音”[2]387,虽也是赞美僖公,但诗中是以“桑葚”为意象,这在《诗经》中是比较少见的,《毛诗正义》云:“颂僖公能修泮宫也”[3]1396,桑葚是桑的果实,泮宫亦是僖公“德心”的果实。

总之,“桑”因其在农业生活中的重要地位,逐渐演化为桑林崇拜,人们寄予“桑”美好的愿景。“桑”不仅在先民祭祀中有着重要的影响,而且还是男女爱情的代名词。“桑”这一意象在《诗经》中有着不可或缺的重要地位,并且“桑”这一意象对后世影响深远,汉乐府《陌上桑》在此基础上演化为秦罗敷美丽、聪慧的采桑女形象。魏晋时期曹氏父子对《陌上桑》进行拟作,更是对“桑”这一意象有所发展。陶渊明诗中也常常采用“桑”的意象表现自己回归田园,“复得返自然”的悠然闲静之情。