我国国家高新区科技创新能力综合评价

2020-10-15黄敦平吴智洋

黄敦平,吴智洋

(1.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030;2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一、引言

自从1988 年我国首家国家高新区成立以来,国家高新区将对企业创新能力提升、创新驱动经济增长具有重要的示范作用。2017 年国家出台的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》也明确提出要将国家高新区建设成为具有重大引领作用和全球影响力的创新高地。2017 年,我国国家高新区共聚集10.36 万家高新技术企业,实现营业收入30.71 万亿元。国家高新区将成为我国科技创新的主战场,因此,综合评价我国国家高新区科技创新能力具有较强的现实意义。

学者们从不同视角对我国国家高新区科技创新能力展开研究。范柏乃认为除了管理变革、体制创新和对外开放之外,以科技进步为基础的技术创新能力提升也是影响我国国家高新区发展的重要因素[1]。刘玉认为当前我国国家高新区创新主要包括思想创新、管理创新、技术创新和体制创新[2]。谢子远和鞠芳辉研究发现产业集群化对于高新区的创新效率产生抑制作用,即产业集群化的提高将使得高新区研发投入的边际产出效率递减[3]。方玉梅和刘凤朝研究发现我国国家高新区的创新能力整体偏弱,且园区之间存在着较大的差异[4]。欧光军等研究得出我国国家高新区普遍存在创新能力不强、区域间发展差距大等问题。对于我国国家高新区科技创新评价也是研究内容之一[5]。张冀新等从创新资金投入强度、创新人员投入强度、创新国际市场比重、创新技术收益比重四个方面分析国家高新区创新能力转换效应,研究得出国家高新区的创新转换效率低于高新技术产业[6]。余佩和程阳通过从技术研发、产品开发和产品销售三个方面构建指标体系评价国家高新区创新效率,发现高新区的整体创新效率偏低,区位因素是影响创新效率的重要因素[7]。此外,创新能力评价方法的选择也是研究的重要一环。学者们采用的评价方法主要有熵权Topsis 法[8]、模糊评价法[9]、模糊层次综合评价法(FAHP)[10]、双重差分法[11]、三阶段DEA 模型法[12]。

综上可知,学者们从不同视角研究国家高新区科技创新能力,在指标体系构建和方法选取方面为本文提供了研究参考。经过三十多年的发展,我国国家高新区科技创新能力整体水平如何,以及是否存在区域间的空间异质性,是当前亟需回答的问题。基于此,本文将立足于我国现有156 个国家高新区科技创新发展现状,构建我国高新区创新能力评价指标体系综合评价我国国家高新区科技创新能力。进一步采用聚类分析将我国国家高新区按照科技创新能力水平强弱划分为科技创新能力较强园区、一般园区、较弱园区,提出提升我国国家高新区科技创新能力的对策建议。

二、国家高新区创新能力综合评价指标体系构建

高新区的建立是为了打破传统工业生产模式,推进高新技术产业发展以达到带动地区经济发展和提高国家科学技术水平的有效制度手段。而科技创新能力是衡量高新区自身发展水平的重要依据。创新的本质是运用新方法或新规律,在已有知识和物质基础上创造出有益于个体或社会发展的新事物。科技创新就是基于已有的知识储备、认知能力和产品信息,通过科学技术和发明创造,将创新想法转化为实际的产品或工艺运用到市场和服务中的过程。在高新区科技创新能力的评价中,如何选取科技创新能力的构成要素是进行分析的重要前提。在目前的研究中可以发现,高新区科技创新能力受到很多方面的影响,如资源配置差异、地理位置差异、产业结构区别和政府政策异同等都会成为其能力评判的依据。因此,科技创新能力评价体系的构成因素应该更加具有普适性和概括性,即可以容纳高新区自身所特有的属性要素且同时具有一定的敏感性和稳定性。基于此,本文在遵循指标体系设计科学性、可行性、全面性和可操作性原则下,在滕堂伟和陈路平研究基础上,引入反映高新区技术产业的规模化程度的创新要素聚集度指标[13]。同时,本文增加科技经费投入比例和科技人员投入比例以及从工业生产总产值等多个衡量产出水平的指标,从科技创新环境支撑、科技创新投入强度、科技创新产出水平三个方面选取14 个三级指标构建我国国家高新区创新能力评价体系,见表1。

表1 国家高新区科技创新能力综合评级指标

(一)科技创新环境支撑

高新区的科技创新离不开创新环境的支撑,其主要表现在创新要素的集中度,包括高新科技企业的高度集群、高素质人才的高度集中以及科技创新活动的上下游配套产业集群,这是高新区科技创新能力中最重要的部分。在科技创新的环境下,高新区内各高新技术企业将为高新区进行科技再创新提供平台;高素质人才更是科技创新发展的根本源泉,人才供给的充足为高新区科技创新的引擎不断输送原料、提供动力。这都关系着科技创新能否成功以及高新区企业的发展能否顺利推进。一个良好的创新环境,是高新区科技创新能力从量变达到质变的必备条件。

高新区发展的首要条件在于集聚要素资源,不同的要素聚集度对园区发展的影响程度存在较大差异。本研究采用高新技术企业数、科技活动人员、R&D 人员全时当量、R&D 经费内部支出等4 个三级指标来衡量国家高新区科技创新环境支撑状况。其中,高新技术企业数和科技活动人员数直接反映该园区高新技术产业规模化程度;R&D 人员全时当量、R&D 经费内部支出反映出企业的R&D 要素投入强度。

(二)科技创新投入强度

在高新区的发展过程中,无论是前期的科研研究、中期的试验还是后期的科技成果转化都面临着大量的资金需求,地区所能提供的资金支持极大地影响着高新区的科技创新产业是否能够顺利地发展下去,而企业内部的科技资金投入则决定了企业在其所处行业中的竞争力和持续发展力。不仅如此,为了能够进一步保证高新区科技创新的连续性,还要求高新区具备高素质科研人才、具有投资能力的专业投资人才、具有雄厚资本实力的投资型企业以及相应的政府扶持政策。良好的投入比重将会积极地影响高新区的科技创新能力。

高新区的发展潜力与科技经费和科技人员的投入密切相关,不同的投入比例对高新区发展也会产生较大影响。本研究采用科技资金投入强度、R&D 经费投入强度、科技活动人员投入强度、员工整体素质等4 个三级指标衡量科技创新投入强度。其中,科技资金投入强度为科技活动经费占总营业收入的比例,R&D 经费投入强度为企业用于R&D经费的支出占销售收入的比例,科技活动人员投入强度为参与科技活动人员总数占年末总从业人数的比例,员工整体素质为具有本科及以上文凭人员占年末总从业人数的比例。前两个指标客观反映高新区企业科技经费投入强度,后两个指标客观反映高新区企业科技人员投入强度。

(三)科技创新产出水平

高新区科技创新成果产出与转化能力直接体现了高新区科技创新能力水平的高低,也是衡量高新区科技创新能力的重要指标和促进高新区科技再创新的动力。高新区科技创新成果在一方面可以直接转化为生产力,促进地区和国家的经济发展,这是体现其创新能力的重要表现;在另一方面又将一定程度上增加资金投入,从而促进高新企业的科技创新,以此达到以创新促发展的良性循环。此外,如果高新区的产出水平较高,将对该地区下一阶段的发展以及开展科技创新的信心和能力的提升起到十分积极的作用。可见,产出水平的高低是影响高新区科技创新能力评价好坏的重要一环。

高新区逐渐成为支撑区域经济创新发展的重要支柱,经济效益水平和产出能力在高新区发展评价中占据重要地位。本研究采用工业生产总值、技术收入、产品销售收入、净利润、上缴税费、出口总额等6 个三级指标来衡量园区产出水平。其中工业生产总值、各项收入和净利润直接反映高新区的经济产出能力,上缴税费、出口总额从侧面反映该园区对当地经济发展的推动程度。

三、模型介绍

(一)因子分析

因子分析方法是一种常用的多元统计分析方法,是主成分分析的推广。其基本思想是通过对原始数据的相关系数矩阵内部结构的研究,将多个相关联的数值指标转化为少数几个互不相关的综合指标,即根据相关性大小把原始变量分组,使得同组内的变量之间相关性较高,而不同组的变量间的相关性较低,每组变量代表一个基本结构,并用一个不可观测的综合变量表示,这个基本结构就称为公共因子。

因子分析的模型为:

其中,F1,F2,…,Fm为公共因子;μpn为第p个原有变量在第n个因子上的载荷因子载荷;ε1,ε2,…,εp为特殊因子,描述不能被因子解释的部分。

(二)聚类分析

聚类分析是通过数据建模简化数据的一种有效的多元统计分析方法,经常能有效应用于实际问题,受众多学者重视。所谓聚类,就是将数据分类到不同的类或者簇这样的一个过程,通过观察每一簇数据的特征,集中对特定的聚簇集合作进一步地分析。聚类分析的中心思想就是把相似的研究对象归成类,将一个样本集按照某种标准分为若干子集,使各个子集之间的距离尽可能远,同一子集中点的距离尽可能近,从而尽可能地将相似的样本归为一类,将不相似的样本归为不同类别,从而实现聚类。

四、我国国家高新区创新能力评价

(一)我国国家高新区科技创新能力因子分析

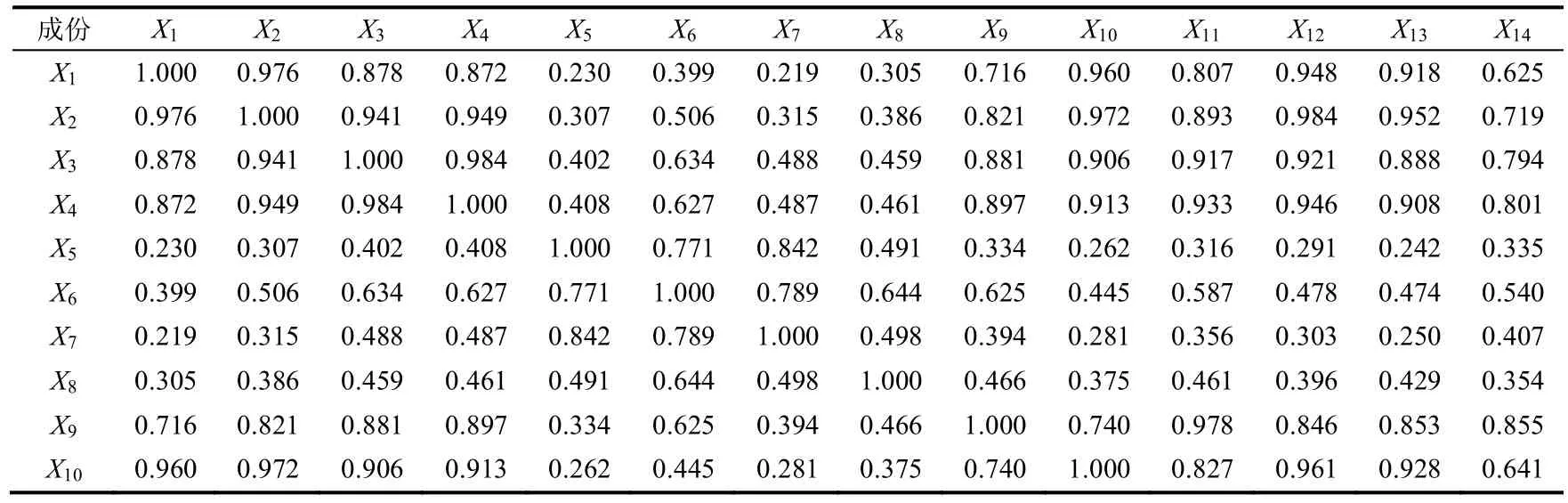

通过对原始数据因子分析模型检验,得到模型KMO 值为0.885(>0.5),Bartlett 球形度检验X2检验值为4 847.003、显著概率(P 值)为0.000,样本数据满足因子分析前提条件。基于国家高新区科技创新能力指标体系,采用因子分析综合评价我国156 个国家高新区科技创新能力,并根据最终得分对整体进行排序。本文数据是来自于《中国火炬统计年鉴》,为消除数据间量纲和数量级差异可能对分析造成的误差,对数据进行了标准化处理,得到X1—X14,并建立各指标相关系数矩阵,如表2 所示。

表2 指标相关系数矩阵

续表2

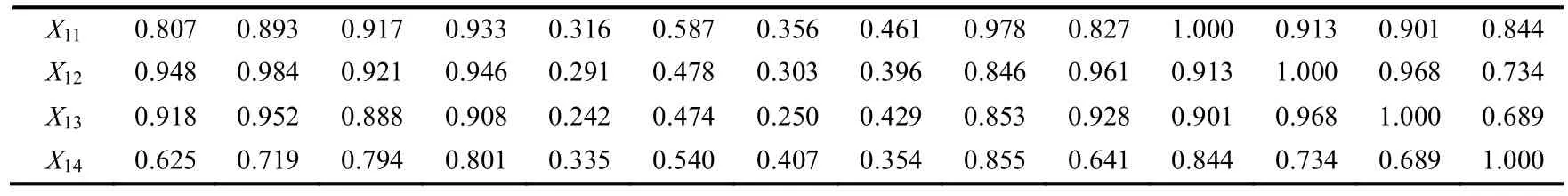

由表3 可知前3 个公因子累计方差占总方差的90.733%,表明提取的前3 个公共因子较为合适,将进一步采取最大方差法进行旋转,输出结果如表4 所示。

表3 总方差解释

表4 旋转后的成分矩阵

由表3 总方差解释表和表4 旋转成分矩阵可以得知:

第1 个公因子主成分权重大小为48.805%,高新技术企业数、科技活动人员、R&D 人员全时当量、R&D 经费内部支出等指标的载荷相对较大,可命名为科技创新环境支撑因子。

第2 个公因子主成分权重大小是24.365%,科技资金投入强度、科技活动人员投入强度、R&D 经费投入强度、员工整体素质等指标的载荷相对较大,可命名为科技投入强度因子。

第3 个公因子主成分权重大小是17.564%,工业生产总值、产品销售收入、出口总额等指标的载荷相对较大,可命名为科技创新产出水平因子。

将提取出来的三个公因子分别用F1、F2和F3表示,同时根据各因子的方差贡献率,采用加权平均法计算各地区高新区科技创新得分并排名。

将我国所有国家高新区按照区位划分为东部、中部、西部三大地区。其中,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11 个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8 个省;西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等12 个省(市)。从三大地区的园区创新能力综合评价结果可以看出,我国国家高新区整体创新能力不强。只有排在前49 位的园区综合评价得分为正,而剩下的107 个园区综合评价得分均小于0。此外,我国三大地区国家高新区科技创新能力存在较强的空间异质性。

东部地区园区科技创新能力优势明显,但东部地区内部园区之间存在较大差异。东部地区共有75个有国家高新区,其中综合评价得分进入全国前十位园区中有6 个位于东部地区,分别为北京中关村、上海张江、深圳、广州、杭州、南京。此外,在综合评价得分为正的49 个园区中也有28 个位于东部,但东部地区也有27 个园区位于全国100 名之后,占东部地区总数的36%。

中部地区园区科技创新能力水平相差不大,且趋近于全国均值水平。中部地区共有45 个国家高新区,其中综合评价得分有2 个园区位列全国前十,分别为武汉和合肥;也有8 个园区排在全国前30位,但也有13 个园区位于全国100 名之后,其余园区大都位于中游区域。

西部地区园区科技整体创新能力偏弱。西部地区有国家高新区36 个,西部地区的国家高新区在综合得分排在全国前30 位的仅有3 个,分别为西安、成都和重庆;但在全国100 名之后的有17 个园区,占西部地区园区总数的47.22%。

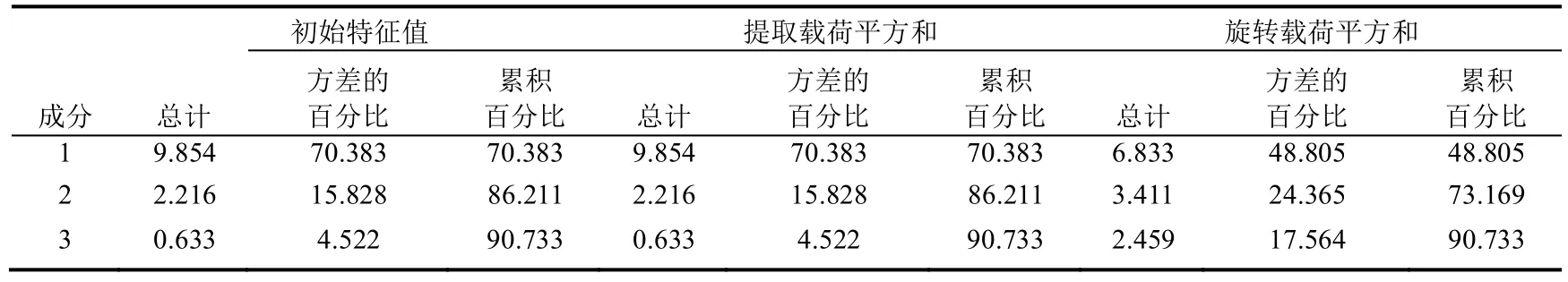

(二)我国国家高新区创新能力聚类分析

为进一步分析我国国家高新区空间分布异质性,对我国国家高新区科技创新能力进行聚类分析,并将我国国家高新区按照科技创新能力强弱划分为较强园区、一般园区和较弱园区,其结果如表5 所示。

表5 国家高新区科技创新能力聚类分析

由表5 可知,科技创新能力较强的国家高新区为北京中关村、上海张江、南京、成都、长沙、深圳、合肥、杭州、武汉、西安、广州等11 个园区。从综合评价得分排名可知,这11 个国家高新区分别位于全国综合排名的前11 位。其中,在北京中关村的科技创新环境支撑因子F1得分为11.63,排名位居第一位,高于其他园区,科技创新投入强度因子F2排名第104 名。北京中关村一直是我国科教智力和人才资源最密集的区域,构建了“一区多园”各具特色的发展格局,成为北京跨行政区的高端产业功能区。中关村企业获得国家科技进步一等奖超过50 项,中关村技术交易额更是达到全国的三分之一以上,其中80%以上输出到北京以外地区,所以相应的其科技创新投入强度因子排名较为落后,但由于其科技创新环境支撑因子得分远远高于其他地区,其综合得分也以5.83 的优势稳居第一。上海张江的科技创新环境支撑因子F1得分排名位居第二,科技创新投入强度因子F2排名第42 名,科技创新产出水平因子F3排名第1 名,整体因子得分差距较小,都处于全国高新区的前列。上海张江形成“一区八园”的格局,各分园结合各自资源禀赋和基础条件,充分发挥自身优势,大力发展相关特色产业和主导产业,形成了生物医药、电子信息、文化创意、航空航天、先进装备制造、汽车及零部件等产业。通过政策扶持、资源集聚,特别是公共服务平台建设,上海张江高新区的创新创业环境不断优化。

科技创新能力一般的国家高新区为上海紫竹、珠海、济南、天津滨海、佛山、青岛、连云港、石家庄、大连、本溪、厦门、常州、无锡、东莞、福州、苏州、潍坊、宁波、保定、沈阳、鞍山、淄博、长春、郑州、襄阳、南昌、洛阳、株洲、芜湖、长春净月、湘潭、宜昌、大庆、咸宁、重庆、柳州、贵阳、绵阳、南宁等39 个园区。从总得分排名可知,这39 个高新区全部位于前50 位。此类园区三大因子得分中存在较大差异,部分因子得分较高,而其余因子得分相对较低,从而影响了综合因子得分。其中,上海紫竹科技创新投入强度因子F2得分为5.06,排名第1 名,而它的科技创新环境支撑因子F1和科技创新产出水平因子F3得分只有-0.68 和-2.17,分别排名第152 名和第155 名。上海紫竹成立较晚,且作为上海张江“一区八园”的成员之一,其产出能力相较于其他高新区来说较弱;此外由于虹吸效应的存在,上海紫竹的环境资源占有度小于上海张江,这也是科技环境支撑因子得分较低的原因。苏州科技创新产出水平因子F3得分排名为第4名,而其科技创新环境支撑因子F1和科技创新投入强度因子F2排名仅仅为第155 名和第78 名。

科技创新能力较弱的高新区为剩余的106 个国家高新区,此类型高新区的因子综合得分全部处于50 名之后,且科技创新三大因子得分均处于中下游水平。其中,内江高新区的科技创新环境支撑因子F1得分排名为第34 名,科技创新投入强度因子F2得分排名为第153 名,科技创新产出水平因子F3得分排名为第79 名,其地理位置位于四川省东南部,当地经济发展水平较低,发展潜力与东部地区园区相比较弱,相对制约了园区的整体综合实力的发展;另一方面,内江成立于2014 年,直到2017年才成功创建国家高新区,园区整体水平和发展强度较弱。

五、结论

本文通过科技创新的环境支撑、投入强度和产出水平三个方面的14 个指标构建我国国家高新区科技创新能力综合评价指标体系,并运用因子分析对我国156 个国家高新区的科技创新能力进行综合评价。得出以下结论:第一,我国国家高新区科技创新整体能力不强,其中,只有北京中关村、上海张江、深圳、武汉、广州等49 个国家高新区的综合得分大于0,剩余的107 个国家级高新的综合得分均小于0。第二,我国国家高新区科技创新能力存在着较强的空间异质性。东部地区国家高新区科技创新能力整体较强,中部地区国家高新区科技创新能力分部较均匀,西部地区国家高新区科技创新能力较弱。第三,可将我国国家高新区按照科技创新能力高低划分为科技创新能力较强、科技创新能力一般和科技创新能力较弱三种类型。其中,北京中关村、上海张江、南京、成都、长沙、深圳、合肥、杭州、武汉、西安、广州等11 个高新区为科技创新能力较强园区;上海紫竹、珠海、济南、天津滨海、佛山、青岛、连云港、石家庄、大连、本溪、厦门、常州、无锡、东莞、福州、苏州、潍坊、宁波、保定、沈阳、鞍山、淄博、长春、郑州、襄阳、南昌、洛阳、株洲、芜湖、长春净月、湘潭、宜昌、大庆、咸宁、重庆、柳州、贵阳、绵阳、南宁等39 个高新区为科技创新能力一般园区;剩余的106 个高新区为科技创新能力较弱园区。

综合上述我国国家高新区科技创新能力综合评测结果,为有效提升我国国家高新区科技创新能力,提出以下对策建议:

第一,加大科技研发投入,增强园区企业创新能力。科技创新投入经费和高端技术人才是高新区发展的基石,构建良好的科技创新团队是高新区发展的必要条件。通过建立系统性的人才引进机制,提供更加优厚的物质待遇和更高的自我实现的精神需要来吸引高技术型人才的加入。同时,加大科技创新投入经费,设立相关的专项科研项目,增大园区的科技创新投入强度。

第二,加强创新主体间的交流,激发园区企业创新活力。开展园区与园区、园区与高校、园区与科研院、园区与社会组织等的产学研活动,加强园区与各类创新主体间的合作与交流,增加创新途径,积极推动产学研成果向科技成果之间的转换。通过密切交流和活动展开来激发园区企业的创新活力。

第三,结合区位优势发展特色产业,实现园区差异化发展。东西部存在的各项差异是影响园区整体情况的重要因素。以地区的优势产业、特色产业为依托,结合产业间的关联性和互补性进行技术开发,推动传统产业的结构优化升级。同时,加大高新区和产业结构升级的联系,通过高新区发展来带动产业结构升级,从而提高高新区的整体科技创新能力。

第四,建立健全相关法律法规,营造优良的科创环境。建立明确的高新区管理办法,完善相关的专利知识保护政策,保护高新区企业、研究人员以及投资者的合法权益。并不断提高高新区企业的知识产权保护意识、加大对高新区企业的法律保护力度,营造一个优良的高新区科技创新发展环境。