『狱印』背后凝结着信仰的力量

2020-10-14张晓东

张晓东

1935年6月4日上午,《福建民报》记者李克长对关押在福建长汀国民党第三十六师师部的瞿秋白进行了长时间的采访,并在7月8日出版的第十二卷第二十六期《国闻周报》上发表了他的专访文章——《瞿秋白访问记》。该文开宗明义、内容丰富、言语平和、提问中立,真实记录了瞿秋白在狱中最后阶段的情景,生动描述了瞿秋白英勇就义前两周的画面。全文5000余字,可谓是瞿秋白英勇就义前的一幅全景“素描”。

有关瞿秋白的文章有许多,《瞿秋白访问记》却可以给人十分深刻的印象。一是因为文章是记者与瞿秋白的平等对话,基本上是瞿秋白在说,能“听到”瞿秋白自己说自己,不仅客观,而且亲切;二是因为文章是记者对瞿秋白的个人专访,基本上是记者的白描,能“看见”瞿秋白在狱中的身影,不仅真实,而且完整;三是因为文章是记者在瞿秋白英勇就义前半个月的采访,基本上不带政治色彩,能“触摸”瞿秋白在生死面前的脉动,不仅难得,而且震撼。如此文章,在革命先烈中,即使不是唯一,也属罕见。

第十二卷第二十六期《国闻周报》封面

《瞿秋白访问记》除了记录瞿秋白就记者对其有关身世、工作、现状和未来问题的问答,还描写了瞿秋白在狱中的精神状态和日常生活。文章的开头和结尾都描述了瞿秋白和印章的关系,这个别开生面的呼应之笔,不知是记者有意为之,还是无意巧合?

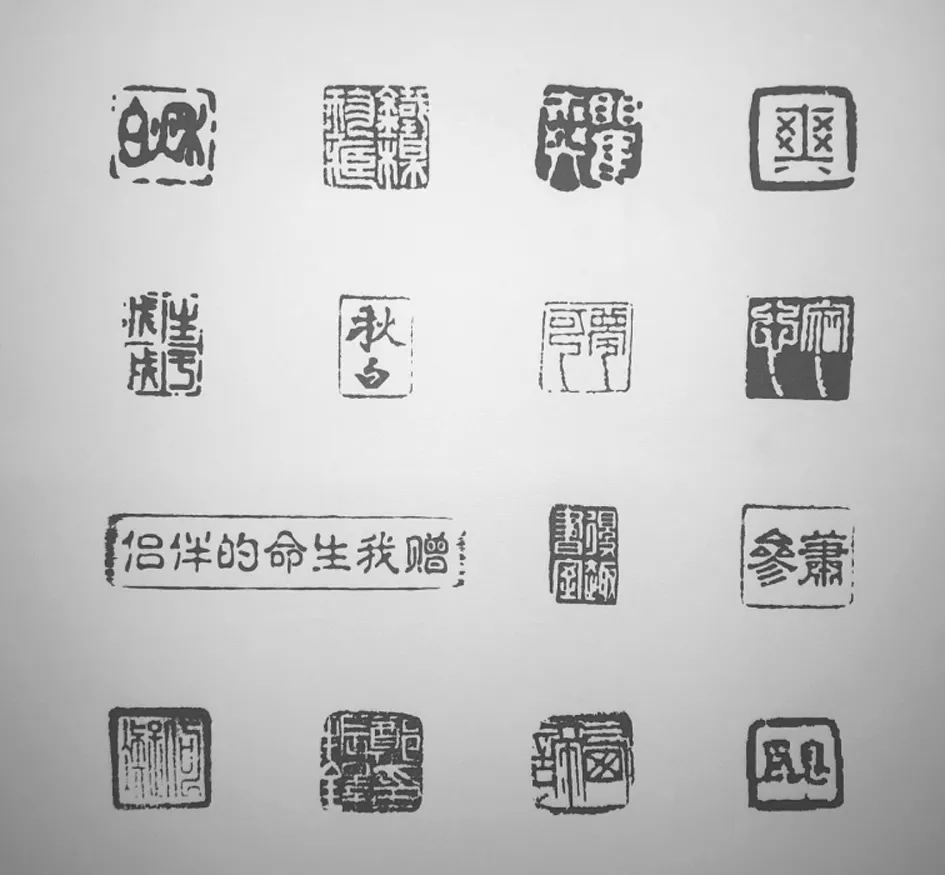

瞿秋白深陷长汀狱中,其中共要员的身份已然暴露,对其而言,每一天可能都是人生的最后一天。于常人而言,无眠、恐惧、绝望会时时相伴,从而寝食难安;或有勇者,亦可在囹圄之中,闹绝食、谋越狱、做斗争、写诗书,将死置之度外。然而,鲜有将牢狱做书房,面对死亡心静如水,在关押的40天里,竟然刻印章七八十枚,可谓天下奇观!

是什么支撑瞿秋白以“神情暇逸,伏案刻章”的淡定姿态坦然面对生死?从第一次读到这篇文章,笔者就在思索这个问题。几年过去了,答案若隐若现,似有似无,无从触摸却又放心不下。

一

瞿秋白在长汀国民党第三十六师狱中的40天里,能刻印章七八十枚,一是得益于该师师长宋希濂尊瞿秋白为自己的老师(在黄埔军校时听过瞿秋白的演讲),故对瞿秋白的监管比一般犯人要宽松,不仅不戴手铐脚镣,还给予书报笔纸;再是得益于瞿秋白的篆刻水平不一般,赢得众人喜爱,追捧者不断。

瞿秋白篆刻受追捧,不是无缘无故的,他是有“童子功”的。瞿秋白的六伯父瞿世璜能篆能刻,技艺精湛,瞿秋白从小耳濡目染。瞿秋白读中学时,他的国文教师史蛰夫在石刻艺术上也有极高的造诣,并抽出时间对瞿秋白精心传授。由此,瞿秋白后来石章刻得非常好。

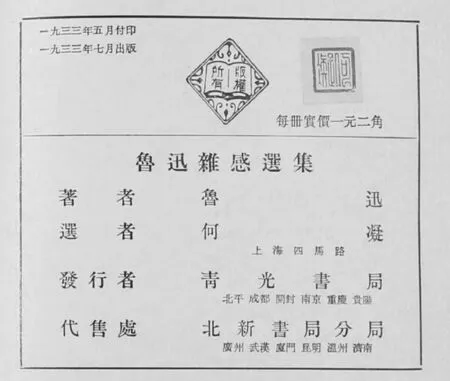

1931年1月,瞿秋白受到共产国际代表米夫和王明等人的诬陷和打击,被解除中央领导职务。留在上海养病期间,瞿秋白转战革命文化战线,同鲁迅一起推动左翼文化运动的发展,并创作和译著大量文艺理论和文学作品。那时,瞿秋白夫妻二人每月只有十六七元的生活费,温饱难以维持。鲁迅深知他个性清高,断不会接受别人的馈赠,就让他翻译俄国文学作品,并利用自己的影响,助其出版,以稿酬贴补生活。瞿秋白也投桃报李,以“何凝”的笔名于1933年春编成《鲁迅杂感选集》,并撰写了长达1.7万字的《序言》。同年7月,《鲁迅杂感选集》由上海青光书局印行,书末版权页“版权所有”一栏,贴有瞿秋白亲自篆刻的“何凝”图章印花一枚,以示防伪,印章一直由鲁迅保存。1935年9月,瞿秋白英勇就义三个月后,《鲁迅杂感选集》再版发行时,版权页上的“何凝”印花依旧。这枚印章,不仅体现了瞿秋白的篆刻艺术,更体现了瞿秋白与鲁迅的深情厚谊。

瞿秋白篆刻受追捧,不是自吹自擂的,他是有“市场价值”的。1923年秋,郑振铎欲同商务印书馆元老高梦旦之女高君箴结婚,婚礼拟采用当时最时髦的“文明结婚”仪式。按照仪式规定,新人双方家长都要在结婚证书上加盖私印。婚礼将近,郑振铎才想起他的母亲没有印章,于是写信请瞿秋白代刻一方。瞿秋白当天复信,内言:“石章每字二元,一周取件。限日急件,润格加倍。边款不计字数,概收二元。牙章、晶章、铜章另议。”郑振铎见“秋白篆刻润格”如此之高——急用印章每字四个大洋,一来有点舍不得,二来认为这可能是他的托辞,便退而求其次,请茅盾代为。

婚礼当天,有人送来大红喜包一件,上面写着:“振铎先生、君箴女士结婚志喜,贺仪五十元。瞿秋白。”郑振铎把红包打开之后,发现里面并没有现金或礼券,乃是三方青田石印章。一方是郑老夫人的,另外两方是新郎新娘的一组对章,对章的边款上分别刻了“长乐”二字。因郑振铎与高君箴皆为福建长乐县人,该词一语双关,可见瞿秋白用心之深。郑振铎看到印章后,感动不已,过了好半天才想明白“贺仪五十元”之意:三枚印章共刻了12个字,每字2元,润格应为24元;急件加倍,则成48元;再加边款2元,正好“贺仪五十元”。

瞿秋白所编《鲁迅杂感选集》版权页

瞿秋白篆刻受追捧,不是市场效应,而是情义所致。1924年11月7日,“十月革命”纪念日这一天,瞿秋白与杨之华在上海结婚。婚后,瞿秋白有一次刻章时对杨之华说:“我一定要把‘秋白之华’、‘秋之白华’和‘白华之秋’刻成3枚图章,以示你中有我,我中有你,无你无我,永不分离之意。”杨之华听了笑着说:“倒不如刻‘秋之华’和‘华之秋’两方更妥帖、简便些。”后来,瞿秋白刻了一方“秋之白华”印章纪念他们的结合。瞿秋白还在一枚金别针上刻下“赠我生命的伴侣”,送给杨之华作为爱情信物。这枚金别针一直伴随着杨之华度过了风风雨雨几十年。瞿秋白生前秘书羊牧之回忆,有一次在瞿氏宗祠,瞿秋白为他刻了一方篆文名章,但把羊字的角刻得特别大。他见状说角太大了,要瞿秋白重刻。瞿秋白笑着对他说:“角大能克敌,角大能摧坚,角大能自卫,怎能不大?”

瞿秋白篆刻受追捧,不是有意为之,而是出自偶然。瞿秋白初进长汀监狱时,看守官兵并不知道他善于篆刻。一天,一个看守军官发现瞿秋白将夜间点剩的半截蜡烛倒置过来,用铁钉在蜡烛底部刻了一枚非常雅致的印章。这个看守军官动了心,立刻跑到街上买来一把雕刻刀和一方石料,请求瞿秋白帮他刻一枚私章。起初他以为刻印章需先描字,谁知瞿秋白不用描字,操起刻刀,横一刀,竖一刀,几下功夫就刻出一枚精巧的印章。这个消息传开后,三十六师师部里的军官、士兵,不管识字的不识字的,都附庸风雅,向瞿秋白求刻印章。瞿秋白不卑不亢,不论是军官还是普通的勤务兵,只要索要,都一视同仁,自买石料,一律奉送,如此日甚一日。

二

讲述上面这些趣闻旧事,不是为了研究瞿秋白的篆刻艺术,只是想告诉读者,瞿秋白为什么会在、能在狱中刻印,以及为什么会有那么多官兵向他索求印章。笔者更想探究的是瞿秋白为何在监狱那种恐怖的环境中还能气定神闲地刻印?

刻印远比写字更需凝神静气、心无旁骛,要在方寸之间的石料上刻画艺术,容不得半点杂念和迷茫,方可聚精汇力,“力透纸背”。书法家可在大庭广众下挥毫泼墨,篆刻家刻印大都是闭门谢客,缘由即在此。

李克长在文章开篇描绘他最初见到瞿秋白的画面:“瞿衣青布短褂袴,身材约中人高度,微胖,脸色黄黑,眼球无甚神采,两手丰润,神情态度,颇为暇逸。记者入室时,适瞿正伏案刻石章……”他在结尾写道:“今天谈话甚多,改日有机会再来和足下谈谈,可否请你写几首近作给我,并为我刻一颗图章?(瞿答)那尽可以,反正无事做,请你买纸和石头来就行了。”这两段文字就像一幅油画,让人仿佛看见画中人坦然、专注、儒雅、无畏的形象。这样的形象,如果放在画室、书房里,或山川、田野中,那么它也许就是一幅普通的油画,但它的背景却是敌人的监狱。这种不合常规的环境,所以为奇,所以难忘。

有时候“冷暴力”比暴力更虐心、更残忍。电影《辛德勒名单》里最血腥的一幕不是棒打,也不是枪杀,而是德国党卫军枪毙工人,“啪”,一枪没响;“啪”,又一枪没响;再“啪”一枪,还是没响,滚蛋,干活去!当你看到那位工人十分呆滞、非常机械地干活时,就会知道,什么叫生不如死。这个画面远比工人被子弹爆头,血肉模糊更血腥。正如梁衡所言:“如果秋白是一个如李逵式的人物,大喊一声:‘你朝爷爷砍吧,二十年后又是一条好汉。’也许人们早已把他忘掉。如果秋白的骨头像他的身体一样地柔弱,他一被捕就招供认罪,那么历史也早就忘了他。如果秋白就这样高呼口号为革命献身,人们也许还不会这样长久地怀念他研究他。”瞿秋白在长汀监狱,犹如那位在辛德勒集中营的工人,不知道什么时候“枪响”,也不知道枪会“响”几次,但他知道枪一定会“响”的。在枪“响”与没“响”之间,我想没有人能心静如水。然而,瞿秋白却做到了,不然他在狱中刻不了那么多印章。这种不合常规的表现,所以为奇,所以难忘。

瞿秋白所刻印章

瞿秋白不怕死,并不代表他想死。他接受宋希濂为他治病的行为,他也接受宋希濂为他改善伙食的行为,这一切都是为了更好地活着。活着,他是为了做更多有意义的事情。当记者问他对于前途作何感想时,瞿秋白说:“《多余的话》已脱稿,还打算再写两本,补充我所想讲的话,共凑成三部曲,不过有没有时间让我写,那就不知道了。”其实,他活下去的“门槛”并不高,敌人开出的条件是:“你如果决心生存下去,不一定叫你公开反共,你可以去任大学教授,也可以做编译。”但他“情愿做一个不识时务笨拙的人,不愿做个出卖灵魂的识时务者”。这种与众不同的做法,所以为奇,所以难忘。

瞿秋白就义时表现出来的视死如归,犹如他在狱中刻印那样无所畏惧。1935年6月18日清晨,瞿秋白起床后,换上了洗净的对襟黑褂、白裤、黑袜、黑布鞋。梳洗完毕,坐在桌前,点支烟、喝杯茶,挥笔写“夕阳明灭乱山中,落叶寒泉听不穷……”的绝命诗,便跟随军警来到隔壁的长汀中山公园。信步亭前,见小菜四碟,美酒一瓮,独坐其上,自斟自饮,酒半言曰:“人之公余,为小快乐;夜间安眠,为大快乐;辞世长逝,为真快乐。”说罢此话,坦然正其衣履,到公园凉亭前拍了遗照,然后在卫兵环护下,缓步走出中山公园,慢步走向刑场。刑场在长汀西门外罗汉岭下,距中山公园二里多。一般将死之人,不要说步行两华里,就是走20米估计也困难。瞿秋白却手夹香烟,顾盼自如,缓缓而行,沿途还用俄语唱《国际歌》《红军歌》。到了罗汉岭下,他自己找了块空地面北盘足而坐(他要求不跪着受刑),并微笑地对刽子手说:“此地甚好”,高呼“中国共产党万岁!”“共产主义万岁!”等口号,饮弹洒血,从容就义。这种与众不同的方式,所以为奇,所以难忘。

三

瞿秋白在狱中不断出现这种不合常规的现象,深层次背后寄托着他做人的理想,即对纯粹、信仰的追求。所为奇,即是与众不同,用自己的方式体现对生死的态度、对荣辱的取舍、对信仰的忠诚。如果按常人的思维作为评判标准的话,可谓一窍不通,但在中国共产党人看来,这是一种非常崇高的审美标准,只赋予胸怀天下、大智若愚、心底无私、信仰坚定者。其表现形式不符合常人举止不重要,重要的是他呈现出共产党人内在的精神品格——“无产阶级只有解放全人类,才能最后解放自己”。这既涉及到革命者的信仰,也关乎共产党人的初心,还传承了中国先进知识分子的气节——先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

通过以“奇”为线索,从狱中刻印,到把酒言欢,再到择地而死,把前后几件具有“奇”的事情串起来,这样分析,就会让我们清晰地看到瞿秋白为什么能在狱中坦然刻印的真谛——忠诚自己的信仰、坚守自己的信仰、为自己的信仰奋斗终生。

《瞿秋白访问记》正文

如果你是孤立地去看瞿秋白,而不能在整个大的历史背景下去看瞿秋白在整个革命征途中处于一个什么样的角色,是如何一步步形成其特有的经历,就可能觉得瞿秋白在狱中刻印,与其他人在狱中读书写诗一样,都是为了打发时光;就可能认为如果有人会刻印,又有条件刻印,那他也会像瞿秋白一样为别人刻印。我还真敢说,那不一定!因为不是什么人都能做到忠诚自己的信仰、坚守自己的信仰、为自己的信仰奋斗终生的,不是什么人都能做到刀刃向内、敢于自我解剖、勇于自我批评、追求自我成为更高境界共产党人的。做不到这些,他在生死面前就不可能心静如水;做不到凝神静气,就很难在方寸之间自由驰骋,就像不是谁都会在临死之前写下《多余的话》。

从瞿秋白的人生轨迹进行梳理,我们可以看到,他的马克思主义信仰可以追溯到他学生时期。五四运动爆发后,他“抱着不可思议的热烈”的激情投入反帝爱国运动,表现出毫不妥协的斗争精神,后参加李大钊组织的马克思学说研究会,探讨社会主义,寻求救国救民的途径。1920年秋,瞿秋白作为《晨报》特派记者,远赴苏俄采访。他怀着“总想为大家辟一条光明的路”的抱负,认真考察十月革命后苏俄的政治经济形势,以亲见亲闻向中国人民系统介绍第一个社会主义国家初创时的蓬勃景象。他通过实地考察,选定马克思主义作为毕生的信仰,确立了投身共产主义运动的志向。这是一个比普通人更为久远、也更为宏大的接受马克思主义的过程,而较早接触和研究马克思主义,了解苏俄社会情况,铸就了他坚定的信仰和远大的理想,而这已远远超越了普通大众的认知范畴。只有在开阔的视野、宏大的格局之下,对中国革命的历史演变有了一个宏观深刻的认识,从此立场出发,才能真正对瞿秋白作出更深入、更透彻的客观认识。

哲人曾说过:“世界上有两样东西是亘古不变的,一是高悬在我们头顶上的日月星辰,一是深藏在每个人心底的高贵信仰。”信仰是一个人的精神内核,是支撑人坚定走下去的动力源泉。在瞿秋白身上,充分展现了一个马克思主义者向往真理、追求真理、传播真理、捍卫真理和为发展真理而不懈奋斗探索的可贵品格,充分展现了一个共产党人对坚定信仰犹如磐石一般坚硬,一个革命者对心灵世界的解剖犹如钢刀一样锋利的崇高品德。直到生命的最后一刻,他仍对自己选择的信仰充满自豪,坚定表示:“我的思路已经在青年期走上了马克思主义的初步,无从改变。”他用生命守护了自己的信仰,践行了入党初心,表达了对党和人民的无限忠诚、对革命事业的矢志不渝。

瞿秋白在长汀监狱关押40天里能刻印七八十枚的唯一解释,就是他认为忠诚信仰高于牺牲生命。因为自信的基础只有建立在信仰之上,才会坚如磐石,屹立不倒。瞿秋白狱中刻印的背后,折射出他在方寸之间凝结着信仰的力量:身虽死,心已胜。