宝塔油田沙则沟区块长61储层特征与剩余油分布

2020-10-12吴洪帅

刘 岩,吴洪帅

(1.延长油田股份有限公司,陕西延安716000;2. 西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安710065)

宝塔油田位于陕西省延安市宝塔区境内,西部与安塞油田、丰富川油田相接,北部为子长油田,沙则沟区块位于宝塔油田蟠龙地区南部。目前,该区块主力产油层位为上三叠统延长组长61油层亚组,经过长时间的生产开发,长61油藏产量下降快,含水率逐年升高,为了沙则沟区块绿色可持续发展,需要对长61储层特征与剩余油分布重新深入认识。本次研究在储层特征研究的基础上,结合油藏数值模拟结果,分析长61油藏剩余油分布规律,以期为沙则沟区块油藏开发调整提供重要依据。

1 地质概况

沙则沟区块构造位置属于鄂尔多斯陆块伊陕斜坡南部,总体呈现为向西或西北方向倾斜的单斜构造,地层倾角较小,坡降10 m/km左右[1,2]。沙则沟区块所在的鄂尔多斯陆块为多旋回、多阶段叠合沉积盆地,主要经历了三个发展阶段,古生代以华北陆表海、滨浅海碳酸盐沉积为主的沉积演化过程,中生代以内陆湖相、三角洲相沉积碎屑沉积物为主,新生代盆地发生周缘断陷、主体抬升的多阶段改造过程[3]。鄂尔多斯陆块主要含油层位为上三叠统延长组,以陆内三角洲相沉积环境为主。已有勘探实践表明,三叠系延长组具有含油层位多,油气分布广、油藏厚度大、储层物性条件差等低渗透致密储层特点[3,4]。为了有效开发宝塔油田沙沟区延长组长61油藏,进一步细分为长61-1、长61-2、长61-3三个小层,其中,长61-1和长61-2小层为本区的产油层位。

2 储层特征

储集层岩石组分、孔隙发育状况和连同情况是影响储集性能的重要因素,很大程度影响到油气分布规律,对油田的勘探开发至关重要。根据宝塔油田沙则沟区块长61储层薄片鉴定资料分析,储层砂岩主要由长石、石英、岩屑、云母组成,其中长石含量39%~55%,平均50.2%,表面普遍高岭石化;石英含量介于20%~32%之间,平均达22.5%;岩屑含量7%~10%,平均9.2%;云母含量4%~8%,平均6.5%(见表1)。根据储层岩石学分类标准,沙则沟区块长61储层主要为长石砂岩。

表1 沙则沟区块长61油层组砂岩组分含量统计表

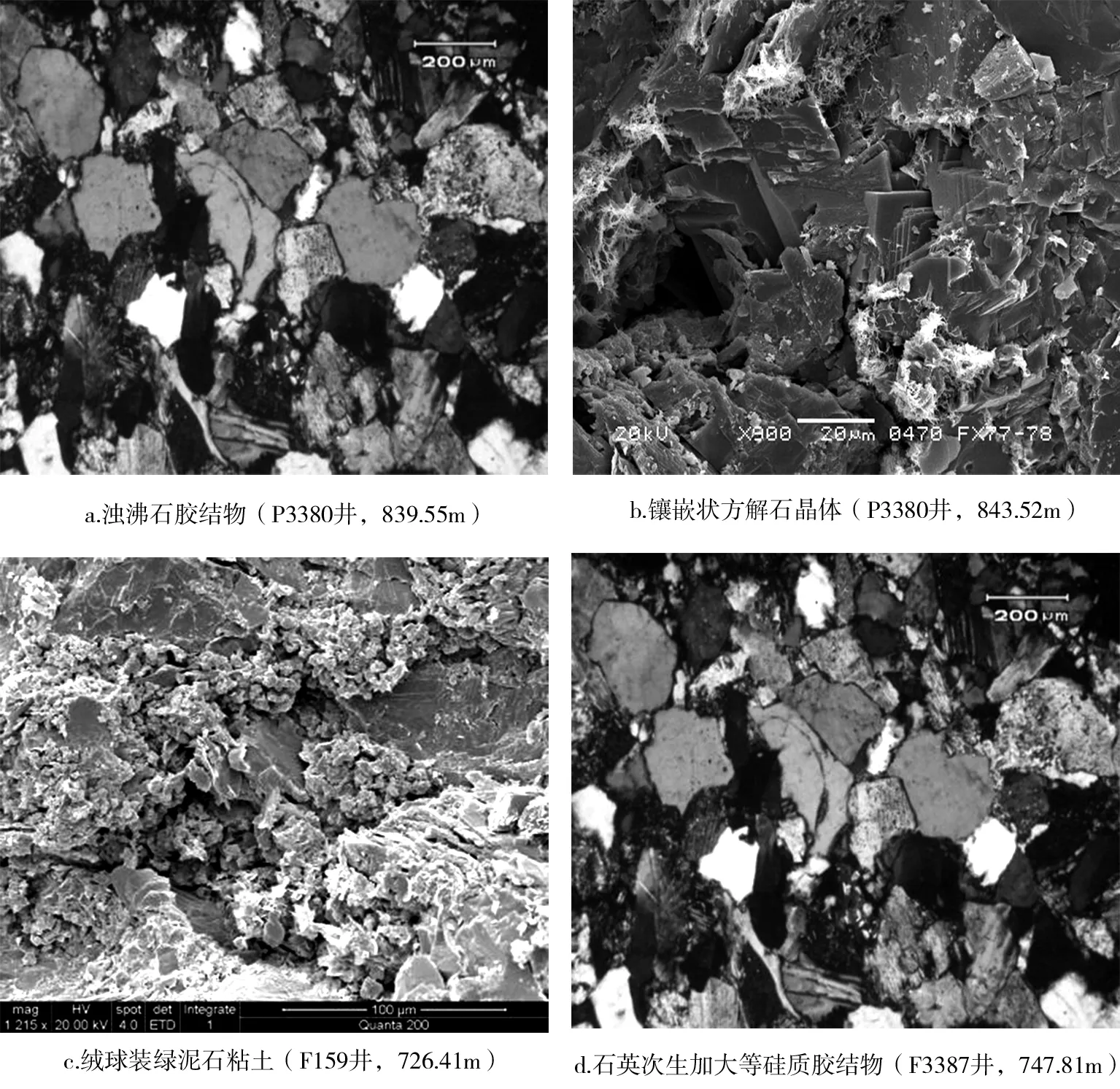

根据扫描电镜、铸体薄片等资料,长61储层砂岩的填隙物含量介于6%~12%之间,平均约为11.25%,填隙物主要以浊沸石(见图1a)、方解石(见图1b)、绿泥石(见图1c)为主,分别占填隙物总量的4.5%、4.1%、3.3%,其次为水云母和硅质胶结物(见图1d),分别占填隙物总量的0.5%和1.8%,此外还有部分其他填隙物,但含量相对较小,约占填隙物总量的0.9%。

图1 沙则沟区块长61填隙物特征

根据宝塔油田沙则沟区块冯173、冯85、蟠3380、蟠3398等103件取心井的物性参数化验分析结果,本区长61油藏储层孔隙度分布在1.2%~13.3%之间,平均值10.1%,渗透率分布在(0.15~13.3)×10-3μm2之间,平均1.3×10-3μm2。其中,长61-1小层:孔隙度分布在2.6%~13.3%之间,平均值10.5%,分布范围较大,但主要分布在8%~12%之间,占总样品数的73.2%。渗透率分布在(0.15~3.3)×10-3μm2之间,平均为0.5×10-3μm2,主要分布在(0.1~0.5)×10-3μm2之间,占全部样品数的61%。长61-2小层:孔隙度分布在1.2%~9.4%之间,平均值为9.2%。渗透率分布较为广泛,主要在(2.5~13.3)×10-3μm2之间,平均6.1×10-3μm2。

沙则沟区块长61储层个别样品渗透率较大,一般认为是天然裂缝存在所致。由于个别小层的样品数较少,其分析化验结果所代表的物性特征可能误差较大,从整体上分析,本区长61储层物性较差,依据孔隙度、渗透率分级标准,主要为一套低孔、特低渗与特低孔、特低渗储层。

3 剩余油分布规律

随着油藏开发进入中后期,剩余油的分布及其饱和度对于油田的稳产具有重要的意义。目前对于剩余油的分布规律研究由定性向半定量、定量方向发展。其中油藏数值模拟作为剩余油半定量——定量研究的一种方法被普遍应用[5]。主要步骤包括:(1)通过油藏描述建立相应的地质和数据模型;(2)建立有限差分方程组,将无序、离散的地质参数转换为有序、线性的方程组;(3)根据油藏的实际情况和要解决的地质问题,选择适合数学模型,输入地质资料和生产数据进行历史拟合,达到较高的拟合程度后可预测产能与剩余油分布。宝塔油田沙则沟区块长61油藏地质建模与数值模拟参照何建鹏[6]的研究。

通过本区长61油藏储层特征研究,结合区域地质特征,沙则沟区块长61油藏为岩性油藏。通常岩性油气藏剩余油分布与储层物性、沉积相和砂体厚度有关,本次选择剩余油分布与砂厚的叠合图,结合井网分布情况,综合研究长61油藏余油分布与控制因素。

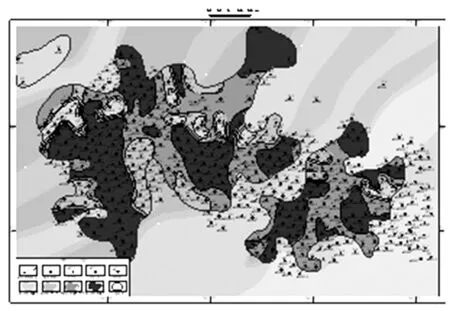

3.1长61-1小层剩余油分布特征

通过数值模拟可以得出,剩余油饱和度值较高的区域主要分布在井网不完善与储量动用程度较低的区域:蟠3333井、蟠3359井、蟠3324井、蟠3359井、蟠3320井、蟠3369井、蟠3331井区附近,如图2所示。其中,姚38井、冯78井、蟠3256-6井区网均不完善,形成剩余油富集,另外蟠3260井、冯155-6井、蟠3336井、蟠3394-6井区及蟠3389-3井、蟠3393井、蟠3392井区砂体厚度大、物性较好,富集了较多的剩余油。说明在影响储层剩余油分布特征方面,砂体厚度和物性特征共同作用影响着剩余油的分布特征。

3.2长61-2小层剩余油分布特征

通过小层的数值模拟,得到长61-2小层剩余油饱和度平面图如图3所示,剩余油富集的区域主要分布在蟠3354井、冯158井、蟠3355-5井区,冯155-5井、蟠3368-3井、蟠3350-3井、蟠3336井、蟠3383井、蟠3382井区附近,其中蟠3345井、蟠3346井、蟠3326-1井区、姚38井、蟠3256-6井区为井网不完善区域,是剩余油富集区。同时,部分井区为注采对应性欠缺区域,部分区域为受砂岩厚度或者物性影响形成的剩余油富集区。

图2 沙则沟区块延长组长61-1小层剩余油分布图

图3 沙则沟区块延长组长61-2小层剩余油分布图

因此,通过长61油藏剩余油分布特征研究可发现,油藏剩余油的分布受岩性和物性的控制,一般情况下,厚砂体的边缘部位剩余油富集;砂体的中部,当物性较好时,也会富集剩余油;当砂体发育好,物性好时,其采出程度高,开发效果好,而剩余油较少。在超低渗透背景条件下,储层的渗透率低,流动性差,要求的井网密度更大,在井网控制不住的区域,需要加密采油井网,提髙储量动用程度,同时完善注采井网,提高水驱动用程度。

4 结论

(1)沙则沟区块长61油层组储层主要岩石类型为长石砂岩,以长石为主,其次为石英、岩屑和云母,具有成分成熟度低的特点。长61储集层砂岩填隙物含量平均占11.25%,主要为浊沸石、绿泥石和方解石,其次为硅质、水云母等。

(2)沙则沟区块长61油层组储层物性较差,孔隙度平均10.1%,渗透率平均1.3×10-3μm2,为一套低孔一特低渗和特低孔一特低渗致密储层。

(3)长61-1小层剩余油较多,且分布连片,主要集中在物性较好区域及其注采井网不完善地区。长61-2小层剩余油相对较少,主要分布在含油面积的边部区域。