我国植食性农业害螨化防药剂应用现状

2020-10-10张正炜王站付黄璐璐黄兰淇

张正炜,成 玮,王站付,黄璐璐,黄兰淇, ,陈 秀, *,

(1.上海市农业技术推广服务中心,上海 201103;2.上海市农药检定所,上海 201103)

蜱螨类是指节肢动物门(Arthropoda)、螯肢亚门(Chelicerata)、蛛形纲(Arachnida)、蜱螨亚纲(Acari)的一类小型节肢动物。世界上已知螨类种类大约有30 000多种,数量仅次于昆虫。蜱螨亚纲又可分为寄螨总目(Parasitiformes)和真螨总目(Acariformes)两大类。前者多为寄生性螨,能够传播多种病毒和致病菌,直接危害人畜健康,但革螨亚目(Gamasida)中的植绥螨科(Phytoseiidae)等捕食性螨类,已被应用于生物防治;重要的农业害螨则集中在后者的 6个科,主要是植食性螨类,其中最重要的害螨是叶螨总科(Tetranychoidea),其次是瘿螨总科(Eriophyoidea)和跗线螨总科(Tarsonemoidea)[1-3]。

螨类具有个体小、繁殖快、发育历期短、行动范围小、适应性强、突变率高和易产生抗药性等特点,是公认的最难防治的有害生物群落[4-5]。20世纪70年代后,以叶螨为代表的植食性害螨上升为果树、蔬菜、农林作物的重要有害生物,在世界范围内有蔓延加重的趋势。其中二斑叶螨(Tetranychus urticae)、柑橘全爪螨(Panonychus citri)和苹果全爪螨(Panonychus ulmi)3种叶螨是杀螨剂开发的主要靶标种群。柑橘全爪螨和苹果全爪螨分别为害柑橘和苹果,二斑叶螨则拥有更复杂的食性。据报道二斑叶螨的寄主植物涵盖250多个科的1 000多种植物[6]。

2007年农业部科教司批准公益性行业(农业)科研专项“叶螨种群分子遗传结构、繁殖机理及其寄生菌的分布扩散规律研究”;2010年该项目获得滚动资助,项目名称改为“作物叶螨综合防控技术研究与示范推广”,由南京农业大学牵头全国范围内多家高校和科研单位协同攻关,开展我国农作物重要叶螨的综合防控技术研究及示范推广,构建了我国农业害螨的防控技术体系,极大地推进了我国农业害螨的防控水平[7]。

我国蜱螨学的先驱忻介六教授曾经指出:现今为害农业的螨类(mite pests)也和其他大害虫一样,本来不是重要的害虫,而是由于大量滥用农药,使潜伏性或偶发性的害虫成为关键性害虫。即使本来不是害虫的昆虫,由于使用农药不合理,杀死其天敌,破坏了生态平衡也使其成为重要的大害虫。特别近半个多世纪来,由于人类一度采用单一的化学药剂防治害虫,使得叶螨由次要害虫上升为主要害虫,目前叶螨问题已成为农林生产的突出问题[8]。螨类抗药性问题的凸显一方面与螨类自身的生物学特性密不可分,如短生育期、强繁衍力以及螨类在进化过程中形成的对不同寄主植物次生化合物的强大代谢能力等[9];另一方面,频繁的、粗犷的化学防治是导致螨类抗药性问题暴发的重要人为因素[10]。

化学防治虽然存在很多弊端,但仍是目前最有效的害螨防治手段,并且生产上在很长一段时间内仍难以摆脱对杀螨剂的依赖。随着对螨类和农药学研究的深入,化学防治在注重药效的同时也越来越注重安全性和选择性。国际上最早使用的杀螨剂为硫磺和机油乳剂。最早的专一性杀螨剂为 20世纪50年代美国施多福公司开发的一氯杀螨砜[11],此后新品种不断涌现。杀螨剂作为专门用来防治蛛形纲中有害螨类的一类农药也从杀虫剂中独立出来。由于螨类与昆虫生理生化方面具有很多共性,起初杀螨剂与杀虫剂并无严格的界限,生产上许多广谱杀虫剂甚至杀菌剂也兼做杀螨剂使用。本文以登记信息为依据,整理分析了登记防治对象为螨类的杀虫/螨剂种类和数量。以期能反映当前我国农业生产中植食性害螨化防药剂的应用现状,并为我国杀螨剂的管理应用及植食性农业害螨的防控提供参考。

1 我国杀螨剂的登记和应用现状

2017年新《农药管理条例》经修改完善,由国务院签署颁布施行。最新修订的《农药管理条例》中“虫”仍属于广义概念,包含昆虫纲(Insecta)和蛛形纲(Arachnida)在内的节肢动物门所有有害生物。杀螨剂(acaricide)也未与杀虫剂(insecticide)作严格意义上的区分。针对农业害螨的登记防治对象名称大多沿用红蜘蛛这一叶螨科螨类俗称,少量登记为叶螨、瘿螨、全爪螨和螨,只有个别产品精确到二斑叶螨、茶黄螨等种名。

截至2019年12月底,我国在登记有效期内的杀螨剂产品有单剂1 149个、混剂640个。登记作物主要为柑橘树,其次为苹果树和棉花,另外樱桃树、梨树、茶树、花卉、草莓等经济作物以及林业上也有少量登记。

1.1 我国登记杀螨剂单剂情况

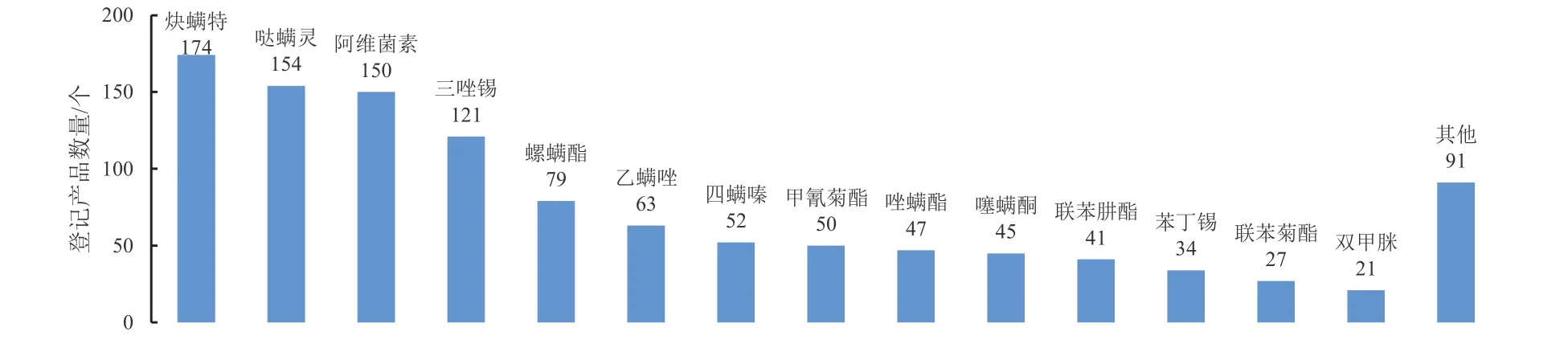

我国登记的杀螨剂单剂有效成分共有 41个。应用较为广泛的有炔螨特、哒螨灵、阿维菌素、三唑锡、螺螨酯、乙螨唑、四螨嗪、甲氰菊酯、唑螨酯、噻螨酮、联苯肼酯、苯丁锡、联苯菊酯、双甲脒等,以上品种占登记单剂总数的92%(图1)。

1.2 我国登记杀螨剂混剂情况

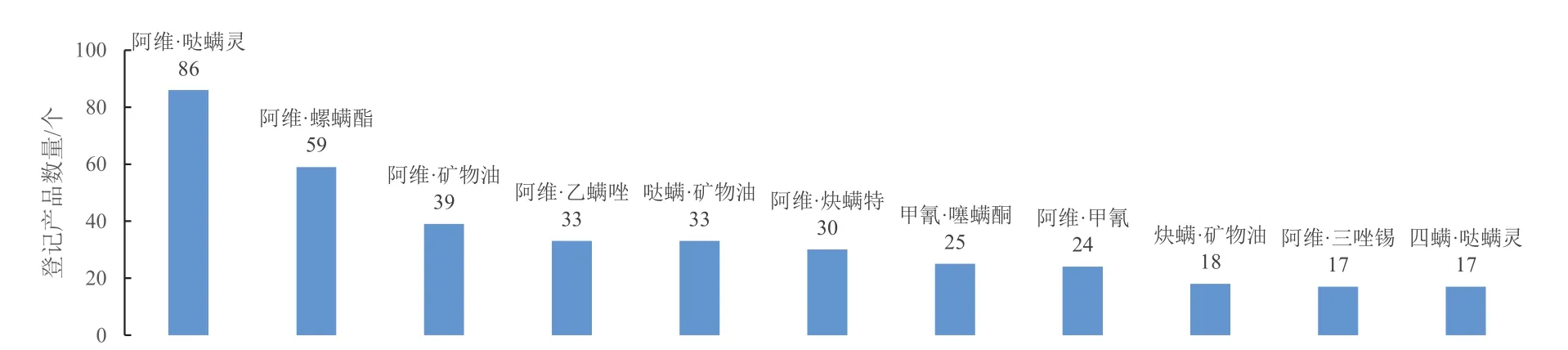

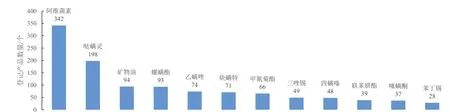

我国登记的杀螨剂混剂共有 100多个不同组合,复配主要有3种方式:一是与生物源农药阿维菌素复配;二是与螨类生长抑制剂乙螨唑、四螨嗪或噻螨酮复配;三是与矿物油复配。当然以上3种方式互有交叉,这3种类型的混剂占登记混剂商品总量的约80%。其中阿维·哒螨灵产品数量最多,达86个。阿维·螺螨酯、阿维·矿物油、阿维·乙螨唑、哒螨·矿物油、阿维·炔螨特、甲氰·噻螨酮和阿维·甲氰的登记产品数量也都超过了 20个(图2)。在总计640个混剂产品中,阿维菌素复配产品最多,达342个;其次为哒螨灵,198个。矿物油和螺螨酯的混剂产品都超过了90个(图3)。

图1 我国登记主要单剂杀螨剂品种及产品数量(2019年12月)

图2 我国登记主要混剂杀螨剂品种及产品数量(2019年12月)

图3 我国登记杀螨剂混剂主要有效成分及产品数量(2019年12月)

1.3 我国登记杀螨剂剂型构成

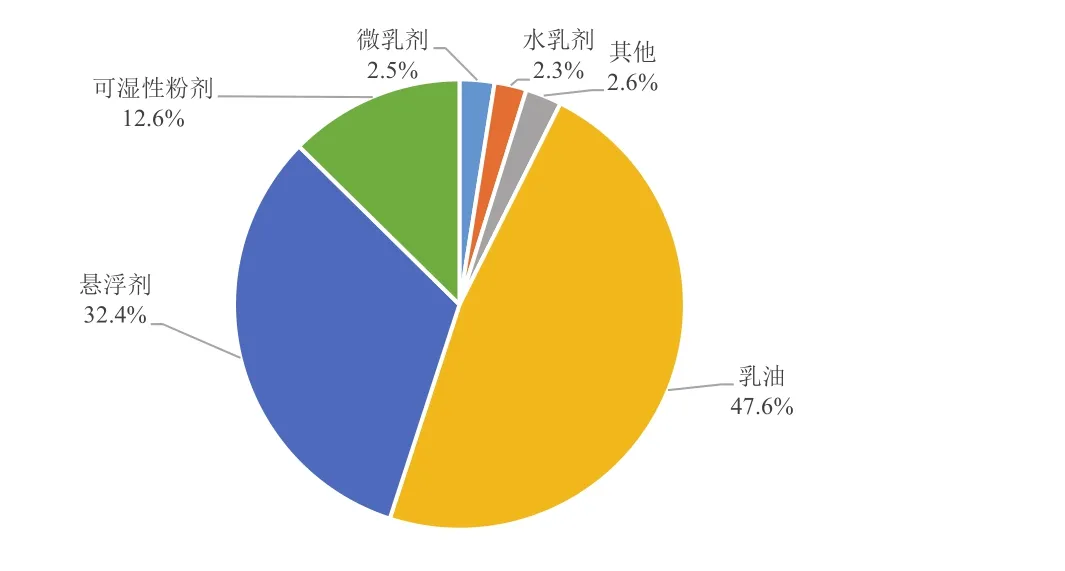

我国目前登记的杀螨剂制剂共有 15种剂型,乳油、可湿性粉剂和水剂等传统剂型仍占大多数,悬浮剂、微乳剂、水乳剂以及水分散粒剂等环境友好型剂型仅占不到40%(图4)。

2 主要作用靶标和有效成分

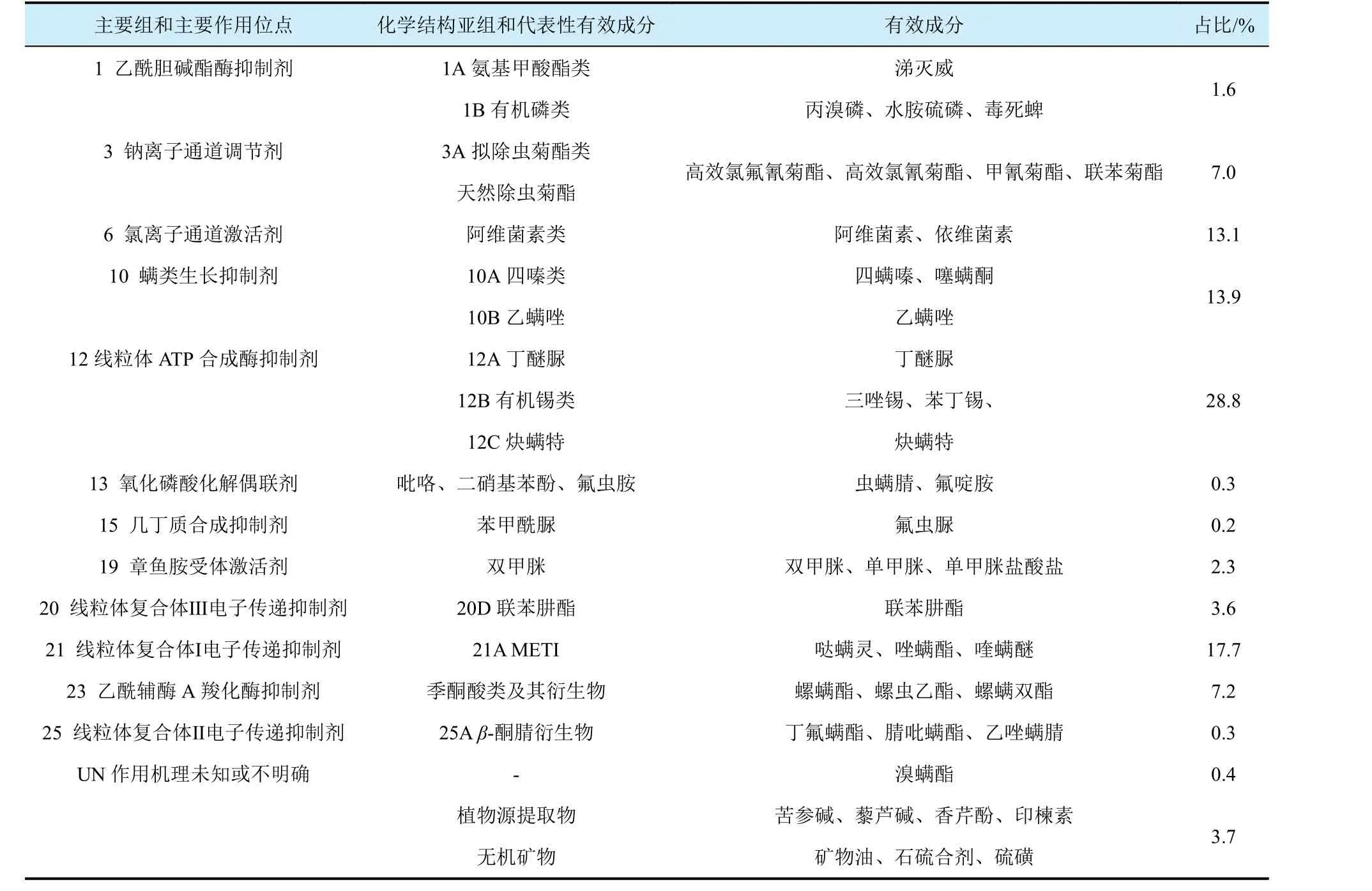

参照国际杀虫剂抗性行动委员会(Insecticide Resistance Action Committee,IRAC)的标准[12],我国杀螨剂登记单剂有效成分的作用位点可划分为12种,共属于16个化学结构亚组(表1)。其中呼吸系统靶标5种,肌肉和神经系统靶标4种,生长和发育靶标3种。除此以外,另有作用机理尚未明确的合成杀螨剂1种,及4种多作用位点的植物源农药和3种无机矿物。

图4 我国登记杀螨剂剂型构成

表1 登记单剂杀螨剂有效成分作用机理分类及登记商品占比

线粒体ATP合成酶抑制剂(Group. 12)单剂产品最多,占单剂总量的 28.8%;其次依次为线粒体复合体Ⅰ电子传递抑制剂(Group. 21)、螨类生长抑制剂(Group. 10)、氯离子通道激活剂(Group. 6)、乙酰辅酶A羧化酶抑制剂(Group. 23)、钠离子通道调节剂(Group. 3),分别占单剂总量的17.7%、13.9%、13.1%、7.2%、7.0%。以上品种共占单剂总量的87.7%。

2.1 呼吸靶标

以有氧呼吸系统为作用靶标的杀虫剂主要作用于线粒体。线粒体是有氧呼吸产生能量的主要场所,其为生物组织和细胞提供生命活动所需能量或ATP。此类杀虫剂主要通过抑制线粒体呼吸来阻止电子传递或氧化磷酸化,从而切断细胞内的能量利用达到杀虫目的。

2.1.1 线粒体ATP合成酶抑制剂(Group.12)

作用于线粒体 ATP合成酶的杀螨剂品种有炔螨特、丁醚脲及有机锡类杀螨剂三唑锡和苯丁锡。

炔螨特为有机硫类杀螨剂,于1964年上市,是目前仍在大面积应用的杀螨剂中创制年限最早的杀螨剂品种。目前单剂登记174个,混剂登记71个,为单剂登记数量最多的杀螨剂品种。

三唑锡和苯丁锡同为有机锡类杀螨剂,是氧化磷酸化抑制剂,于70年代上市。两者都以触杀作用为主,对卵杀伤力较弱。该类杀螨剂多为感温型,气温在 20 ℃以上有良好的防效,温度过低药效较差,不宜在冬季使用。由于该类药剂在环境中较为稳定,残留期较长,大部分药剂在国内外都已陆续禁用,同时都具有严格的农残限量标准。特别指出三唑锡主要官能团与我国于 1987年禁用的三环锡相同,二者施用后在农产品中残留物均为三环锡[13],使用时应引起注意。

丁醚脲为新型硫脲类杀虫、杀螨剂,1994年原瑞士诺华有限公司首次将该产品登记,用于甘蓝防治小菜蛾。我国自2001年开始陆续登记应用[14],现广泛应用于害螨防治,并用于治理对氨基甲酸酯类、有机磷类和拟除虫菊酯类农药产生抗性的害虫种群。虽然同为氧化磷酸化抑制剂,但丁醚脲具有与炔螨特及有机锡类完全不同的化学结构及杀虫机理。丁醚脲在紫外线照射下或在虫体内多功能氧化酶的作用下分解为一种碳化二亚胺,阻碍虫体内神经细胞线粒体的氧化磷酸化过程,从而影响其呼吸作用,使害虫僵死[15]。

2.1.2 氧化磷酸化解偶联剂(Group.13)

此类药剂作用于细胞内的线粒体,主要抑制二磷酸腺苷(ADP)向三磷酸腺苷(ATP)的转化。由于氧化磷酸化的生理生化过程在生命体内普遍存在,因此此类物质通常具有杀虫杀菌双重活性。如美国氰胺公司1985年从链霉菌、放线菌等毒素中分离、合成的虫螨腈[16]以及 1988年日本石原株式会社研发的二硝基苯胺类化合物氟啶胺,都是兼具杀虫和杀菌活性的化合物。虫螨腈主要用作杀虫剂。氟啶胺则主要用作杀菌剂,其对交链孢属、疫霉属、单轴霉属、核盘菌属和黑星菌属非常有效[17]。其同时兼有优良的控制植食性螨类的活性,进而被开发用于害螨防治。氟啶胺对柑橘全爪螨、二斑叶螨等都具有较好的防效[18-19],目前已有产品在中国取得登记,用于防治柑橘全爪螨。

2.1.3 线粒体复合体Ⅲ电子传递抑制剂(Group.20)

联苯肼酯是由现美国科聚亚公司发现,并和日产化学联合开发上市的新型杀螨剂。2000年在欧美地区上市,2008年开始在我国登记应用。最新研究表明联苯肼酯作用于线粒体复合体Ⅲ的细胞色素b-Qo位点,而非之前认为的螨类中枢神经传导系统γ-氨基丁酸受体 (GABA)[20]。IRAC现已将其归入线粒体复合体Ⅲ电子传递抑制剂。该药对螨的各个生育阶段都有效,具有杀卵活性和对成螨、若螨的击倒活性。

2.1.4 线粒体复合体Ⅰ电子传递抑制剂(Group.21)

此作用机理的杀螨剂多为20世纪90年代初开发上市,如由日本公司开发的哒螨灵和唑螨酯,以及英国公司开发的喹螨醚。该类药剂对螨的各个生长阶段都有十分优良的防治效果,已经投入应用近30年,在我国农业害螨防治中发挥了重要的作用。虽然近年来哒螨灵的抗药性发展很快[21],但目前其仍是防治农业害螨的主力药剂。目前哒螨灵单剂登记154个,混剂登记多达198个。除作为杀螨剂外,哒螨灵还登记用于防治甘蓝、萝卜等黄条跳甲的危害,其混剂亦用于防治白粉虱和蚜虫等。

2.1.5 线粒体复合体Ⅱ电子传递抑制剂(Group.25)

日本大塚化学株式会社首先于 2007年在日本市场推出了第一个 β-酮腈及其衍生物杀螨剂丁氟螨酯。随后,日本日产化学工业株式会社和沈阳科创化学品有限公司分别于2009年和2015年上市了同类杀螨剂腈吡螨酯和乙唑螨腈。β-酮腈及其衍生物杀螨剂为活性物前体,进入靶标体内后,通过代谢去酯成羟基化合物而产生活性。这种独特的作用方式使得此类药剂对哺乳动物及水生生物等非靶标生物具有较高的安全性,并且其在土壤和水中能够迅速代谢和分解[22-24]。

2.2 神经和肌肉靶标

神经和肌肉是杀虫剂的传统作用靶标,有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类和新烟碱类等杀虫剂主要作用于神经系统。作用于这类靶标的杀虫剂通常都具有广谱性,且药效迅速。

2.2.1 乙酰胆碱酯酶抑制剂(Group.1)

许多传统的氨基甲酸酯类和有机磷类广谱杀虫剂应用于害螨防治。目前登记的单剂有涕灭威、丙溴磷、水胺硫磷和毒死蜱,辛硫磷、三唑磷、马拉硫磷、敌敌畏、氧乐果等登记用于混剂,登记应用于小麦、棉花、花卉及林业的害螨防治。随着涕灭威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱等品种在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上不得使用和使用受限制,这类农药在害螨防治上的应用将越来越受到限制。

2.2.2 钠离子通道调节剂(Group.3)

拟除虫菊酯是作用于神经系统的一类广谱杀虫剂,对昆虫具有强烈的触杀作用,但都没有内吸作用。拟除虫菊酯用量少,使用浓度低,故对人畜较安全。其缺点主要是对鱼毒性高,对蜜蜂等非靶标昆虫伤害较大,长期重复使用也会导致害虫产生抗药性。目前,拟除虫菊酯类农药登记应用于害螨防治的品种主要为甲氰菊酯和联苯菊酯,并且多与其他杀螨剂混配使用。

2.2.3 氯离子通道激活剂(Group.6)

阿维菌素为链霉菌天然发酵组分的混合物,已作为杀虫、杀螨剂在农业和畜牧业中广泛使用。农用阿维菌素原药属高毒类物质,主要具有神经毒性。对昆虫的作用机制主要与谷氨酸门控氯离子通道有关[25]。阿维菌素对昆虫和螨类具有触杀、胃毒和微弱的熏蒸作用,无杀卵和内吸活性,但对叶片有很强的渗透能力,可杀死表皮下的害虫,并且持效期较长。实践证明其对叶螨为害具有良好的控制作用[26]。

20世纪90年代阿维菌素实现国产化。2008年阿维菌素被推荐为第4批高毒农药替代品种[27]。作为生物源农药,阿维菌素具有其他化学合成杀螨剂无法比拟的安全优势。目前阿维菌素已成为防治农业害螨的主力药剂,其登记单剂数量仅次于炔螨特和哒螨灵。与其混配的产品多达342个,占登记混剂产品数量的一半以上。

阿维菌素的化学结构改造产物中伊维菌素为目前仅有的登记用于防治螨类的品种,主要用于防治为害草莓的叶螨。

2.2.4 章鱼胺受体激动剂(Group.19)

甲脒类杀虫剂对农药发展的突出贡献在于其具有独特的作用机制,这对抗药性害虫的治理具有重要意义。目前登记应用的品种主要有双甲脒、单甲脒和单甲脒盐酸盐。

双甲脒的杀螨活性由B. H. Palmer等人于1971年首先报道,1973年英国布茨有限公司(Boots Co.Ltd.)将双甲脒作为杀螨剂推向市场。双甲脒以触杀作用为主,兼有胃毒、熏蒸、拒食、驱避作用,对植物有一定渗透内吸性,对幼螨、若螨、成螨和螨卵有效,对其他一些杀螨剂产生抗性的害螨有效,速效性好,持效性强。其对动物毒性较低,在牧业上应用也较为广泛[28]。其同系列杀螨剂单甲脒由我国浙江工学院牵头研发合成,并实现商品化[29]。

2.3 生长和发育靶标

昆虫各龄期的蜕皮过程都由保幼激素和蜕皮激素共同调节。此类杀虫剂主要通过模仿激素作用,直接干扰角质层形成、沉积或脂质合成,来影响虫体生长发育达到杀虫目的。杀虫剂对生长发育类靶标的作用一般都相对比较缓慢。

2.3.1 螨类生长抑制剂(Group.10)

螨类生长抑制剂是以农业害螨为防治对象,并针对其生长发育过程而单独研发的一类杀螨剂。主要品种有四螨嗪、噻螨酮和乙螨唑等。

四螨嗪和噻螨酮都是20世纪80年代上市产品,对多种植物害螨具有强烈的杀卵和杀幼螨、若螨特性,对成螨无效,但对雌螨体内的卵有抑制孵化的作用。特别是,四螨嗪具有亲脂性,渗透作用强,可穿入雌螨卵巢使其产的卵不能孵化。

乙螨唑为 1998年日本住友化学研发上市的二苯基噁唑啉类杀螨剂,作用机理为抑制螨正常蜕皮,并具有杀卵活性,对各种发育状态的幼螨及若螨均具有良好的防效。其对水生脊柱动物、非靶标节肢动物存在高风险,具有生物富集性和毒性等问题,现欧盟已不再批准其续展登记。

2.3.2 几丁质合成酶(CHSI)抑制剂(Group.15)

几丁质是节肢动物外骨骼的主要成分。一旦几丁质合成受阻,会对节肢动物蜕皮、化蛹等正常发育过程造成影响,最终导致此类动物死亡。此种药剂对靶标生物具有较高的选择性,是杀虫剂开发的热点领域之一。业已商品化或在开发的此类杀虫剂有30多个,其中除虫脲、杀铃脲、氟苯脲、氟虫脲、氟啶脲、氟铃脲、氟螨脲、虱螨脲、氟环脲、双二氟虫脲、双三氟虫脲和多氟脲等十多个苯甲酰脲类杀虫剂投入市场[30]。此类化合物具有相当高的杀卵活性,因此也被用于害螨治理。现有氟虫脲产品登记用于防治柑橘全爪螨[31-32]。

2.3.3 乙酰辅酶A羧化酶抑制剂(Group.23)

螺螨酯和螺虫乙酯是拜耳公司开发的全新结构季酮酸类杀螨剂。2002年起螺螨酯在世界各地陆续登记上市,2006年进入中国市场。其具有胃毒和触杀作用,但无内吸活性,主要抑制脂肪合成,阻断螨的能量代谢,对螨的各个发育阶段都有效。螺虫乙酯则于 2008年在欧美地区上市,2011年取得中国登记。螺虫乙酯具有独特的双向内吸性,在整个植物体内能够上下移动,抵达新生茎叶及根部,能有效防治各种刺吸式口器害虫和害螨。

螺螨双酯是在螺螨酯基础上开发的拥有自主知识产权的新化合物,该产品在持效期和杀虫活性方面都较前者有较大幅度提高[33-34]。

2.4 未知或综合靶标

传统的无机物、植物源杀虫剂以及植物精油由于成分复杂,通常对多个靶标起作用,如石硫合剂、硫磺、矿物油、苦参碱、印楝素、香芹酚等。我国《绿色食品 农药使用准则》(NY/T 393-2013)中规定AA级绿色食品生产允许使用的农药仅包括植物和动物源、微生物源、矿物源以及生物化学产物的部分产品。作为人工合成化学农药的补充,天然化合物是农业害螨化学防治的重要组成部分,其对高品质农产品的安全生产和农业害螨的综合防治有着重大的现实意义。

3 植食性农业害螨化学防治面临的问题及对策

螨类由于个体小,有着与昆虫不同的生理生化特征(如缺乏前胸腺等),目前在毒理方面的研究都仅限于一些酶的活性和蛋白质的研究,而更高层次的生理生化研究较昆虫而言相对滞后。杀螨剂的作用靶标集中在乙酰胆碱酯酶、线粒体ATP合成酶、钠离子通道、氯离子通道等相对传统的广谱杀虫剂作用位点。作用于这些靶标的杀螨剂选择性差,对天敌种群影响较大,并且容易引发抗性问题。

再者,植食性螨类多为刺吸式口器,所以大部分药剂虽然兼具触杀和胃毒作用但实际仍主要依靠触杀发挥杀虫效果。只有少数具有内吸和传导作用的新型杀螨剂(如螺虫乙酯)能通过在植物体内的传导,通过口器进入消化系统以胃毒的方式发挥药效。而且螨类为害部位隐蔽,用现有杀螨剂防治螨类对施药方式和施药时机要求苛刻,田间施药操作不能满足条件(如药液无法触及虫体)往往达不到满意的杀螨效果。

总而言之,生产中长期以来对农业害螨粗犷的化学防控是导致害螨问题愈发凸显的根本原因。要正确认识螨类这一独特的防治对象,掌握不同种群的生物学特性和发生规律。从新药剂的研发、杀螨剂的登记、再到田间施用等,各个环节都要明确防治靶标。加强杀螨剂的抗药性管理,对症下药才能事半功倍。

3.1 规范药剂管理,改变“兼治”和“非法”用药现状

我国农药登记的主体为企业,以利润为导向的农药登记不可避免地造成登记用于“非主流”害虫及小宗作物的药剂的紧缺。这一问题在植食性农业害螨的农药登记上表现的尤为突出。生产中长期“兼治”导致了农业害螨抗性问题的暴发,进而使其逐渐上升为主要害物。随着农业害螨为害作物范围的扩大,杀螨剂非登记作物和非登记靶标的超范围“非法”用药的问题十分严峻。当务之急是要加强我国害螨种群的普查,加强小宗作物用药登记,使害螨的化学防治回到科学规范的轨道上来。

3.2 抗药性问题的预防与治理

广谱杀虫剂兼作杀螨剂有利有弊。这些药剂虽然具有不错的杀螨活性,但其对天敌的杀伤作用也同样不容忽视。长期大量使用这些选择性较差的杀螨剂,不可避免会造成一些对害螨有较好控制作用的有益天敌种群数量的下降,引起害螨的再猖獗等生态问题。

螨类生育周期短,化学防治面临更为严峻的抗药性发展问题。不同作用机理的杀螨剂轮换,延长现有药剂使用寿命仍是控制螨类抗药性上升的主要技术手段。另外,螨类的危害方式决定现有杀螨剂的有效作用方式多以触杀为主,因而防治中要提高施药技术水平。如可适量添加助剂,以增加药效,达到更好的杀灭效果[35]。

化学防治在有害生物综合治理的大背景中进行,做好害螨的测报工作,切忌在未达经济危害水平的虫情情况下盲目用药。

3.3 新药剂的研发与防治药剂换代

科技始终是第一生产力,加强农业害螨的基础研究和新药剂的研发才是解决害螨化学防治中一系列问题的根本。

新型特异性杀螨剂的研发与商品化是解决农业害螨化学防治最直接有效的手段。目前从登记情况看我国杀螨剂同质化现象严重,涉足杀螨剂的单位以生产制剂的中小企业居多。登记应用的杀螨剂多为外国公司研发的产品,鲜有自主研发的药剂。而新品种仍多为外企研发,专利保护期内可供选择的商品有限,防治成本也较高。我国企业大多倾向规避研发成本与风险,选择仿制已有品种。巨大的市场需求掩盖了这些企业自主研发能力不足的缺点。长期来看若不加强创新,建立完善的农药创制体系,我国众多农药生产企业将会长期沦为国外专利到期农药产品的加工厂。药剂的换代将始终受制于专利年限。

3.4 天然物质在化学防治上的应用

在高品质农产品生产中,低毒、低残留的矿物源和生物源农药不可或缺。在《绿色食品农药使用准则》(NY/T 393-2013)中有8种常用的化学合成杀螨剂被列入A级绿色食品生产允许使用范畴,分别为苯丁锡、喹螨醚、联苯肼酯、螺螨酯、噻螨酮、四螨嗪、乙螨唑和唑螨酯。从安全角度考虑AA级绿色食品生产适用杀螨剂,仍以矿物源和生物源杀螨剂为主,特别以印楝素、苦参碱以及精油类植物提取物为代表的植物源天然化合物在农业害螨的防治中应用前景广阔。

4 小 结

对植食性农业害螨的防控要坚持综合治理的理念,摆脱以往对害虫“斩尽杀绝”的老思路,应充分综合考虑生态和经济效益。化学防治通常作为农业有害生物综合治理(IPM)中最后一项措施,旨在将损失控制在经济阈值以下。独特的靶标种群使得杀螨剂这一类别农药面临更加严峻的抗药性风险,杀螨剂的应用也需要比常规杀虫剂更加细致的技术指导。做好杀螨剂的抗性风险管理是延长现有杀螨剂使用寿命,有效遏制农业植食性害螨为害不断加重的当务之急。在农药登记管理方面应尽快规范细化杀螨剂的防治对象,并加强小宗作物用药登记,将杀螨剂的使用管理纳入科学规范的轨道上。