不同空间尺度河流水质与土地利用关系分析

——以泰国蒙河流域为例

2020-10-09田皓予佟玲余国安ArikaBridhikitti

田皓予,佟玲,余国安,Arika Bridhikitti

(1.中国农业大学水利与土木工程学院,北京100083;2.中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室,北京100101;3.玛希隆大学北碧府校区跨学科研究学院环境工程与灾害管理系,泰国71150)

土地利用是人类出于经济、居住、娱乐、保护和政府目的等对陆地空间的利用[1]。土地利用常改变流域水文过程和养分迁移,有时直接形成非点源污染,进而引起河流水质退化[2-3],影响流域生态环境[4]。因此,分析流域水质与土地利用的响应关系对于认识水环境变化成因和趋势,构建适宜的土地利用格局,促进流域水资源保护和生态环境修复有重要的科学价值和实践意义。

对土地利用的分析通常基于某一空间尺度开展。近年来,国内外学者基于不同空间尺度分析河流水质与土地利用的关系。如Rodrigues等[5]基于全流域尺度分析巴西CórregoÁgua Limpa流域土地利用对河流水质的影响。Shukla等[6]从流域和行政区两个空间尺度分析了印度Ganga河流域水质和土地利用之间的关系。Xiao等[7]从100~2 000 m站点缓冲区选择4个尺度分析太湖流域水质与土地利用的相关关系。Chen等[8]开展了从100 m到2 000 m缓冲区共11种不同空间尺度下北京市水质与土地利用关系的研究。由于土地利用的多尺度格局差异,基于土地利用方式的河流水质研究存在不确定性[9],其结果(相关性)受空间分析尺度大小的影响,但哪个尺度的土地利用格局能够更好地解释与水质之间的关系存在不同的结论[10],有必要考虑从不同空间尺度开展分析。Ding等[11]分析东江河流域不同尺度下水质与土地利用的关系后发现,流域尺度比缓冲区尺度能更好地解释土地利用对河流水质的影响;而Xu等[12]对淮河流域7种不同空间尺度下水质和土地利用的关系研究发现,半径小于20 km的缓冲区能够更好地解释土地利用对氨氮和溶解氧浓度变化的影响。可以看出,在分析河流水质与土地利用关系时,不同流域适宜的空间分析尺度存在差异。因此,有必要对不同空间尺度进行对比,以寻找水质与土地利用二者相关性更显著的分析尺度。

河流水质退化是泰国面临的重要生态环境问题,其三分之一的河流处于退化或被污染状态[13-14]。农业营养富集、生活污水和工业废水排放导致河流水体出现藻华现象[15-16]。在泰国的25个流域中有9个处于水资源短缺状态,位于东北部的蒙河流域就是其中之一。作为湄公河最大支流,蒙河每年向湄公河注入约250亿m3的水量[17],其水质对湄公河中下游水环境具有重要影响。蒙河流域是泰国重要的农业区,也是泰国人口第二多的流域,聚集大量农业人口[15]。近几十年来由于经济发展和高密度人类活动影响,土地开发利用加剧,由此带来的非点源污染问题愈显突出,河流水环境也因此受到扰动[18]。

基于以上背景,本文以蒙河流域为研究对象,在之前研究[19]的基础上应用莫兰指数(Moran′s I)等空间分析方法和Spearman相关分析,探究小流域和不同缓冲区尺度下土地利用对河流水质的影响,以期促进流域可持续发展,为平衡土地利用和水环境保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

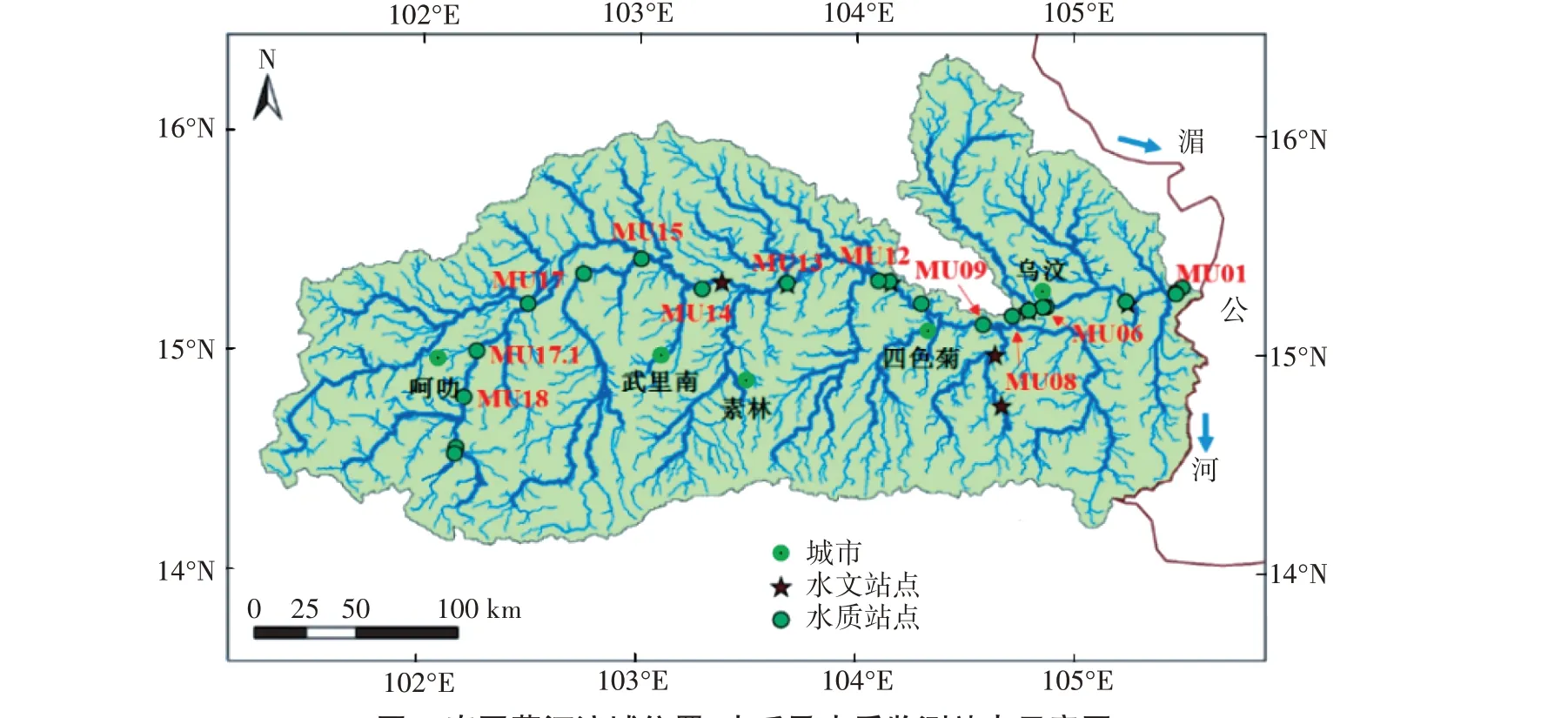

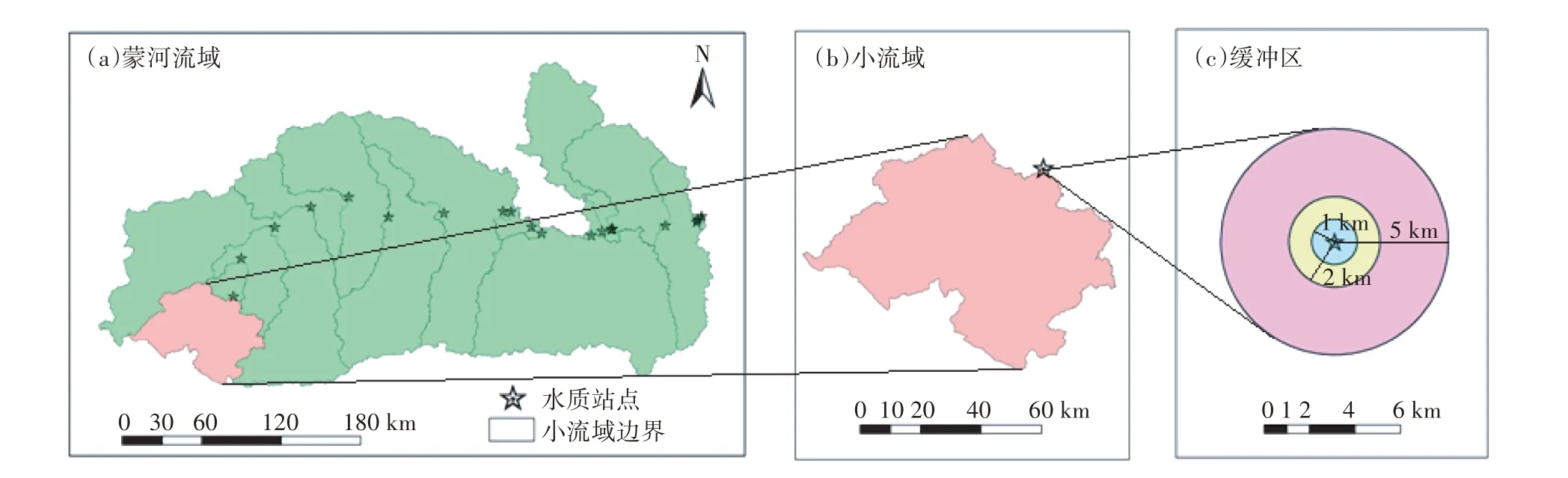

蒙河(Mun River)位于泰国东北部,大致位于14°~16°N,101°~105°E之间。蒙河发源于呵叻府附近的考艾国家公园,流经武里南、素林、四色菊、乌汶等十府,最终汇入湄公河。蒙河干流长约800 km,流域面积约8.2万km2(图1)。流域气候类型属于湿润热带气候,常年温度不低于18℃,平均年降雨量1300~1500 mm,受亚热带季风影响,5月中旬至10月中旬降雨频繁,一般称之为雨季,其中强降雨一般出现在8月或9月。11月至次年4月称之为旱季,旱季降雨稀少,与雨季降雨量差异极大[20]。流域内地形复杂,以平原为主,并分布有高原和山地。主要土壤类型为沙质壤土和壤质砂土等。研究区主要种植作物为水稻、玉米、木薯、甘蔗和橡胶林,有少量的养殖业。

图1泰国蒙河流域位置、水系及水质监测站点示意图Figure 1 Location of Mun River basin,drainage system and water quality monitoring sites

1.2 数据来源

蒙河水质数据来自泰国污染管制署(Pollution Control Department,Thailand,简称PCD),数据序列为1997—2017年。为反映河流水质的季节性变化,PCD一般在每年2、5、8、11月进行监测。由下游到上游分布有MU01~MU20(蒙河的水质监测站点简称MU)共21个水质监测站点(图1,包括MU17.1站点),其中MU19和MU20站点的监测数据较少,因此选择MU01~MU18共19个站点数据进行分析。从物理、化学、生物学3大类指标中选择8项典型水质指标开展分析,包括溶解氧(DO)、生化需氧量(BOD)、总大肠菌群(TCB)、粪大肠菌群(FCB)、总磷(TP)、硝态氮(NO-3-N)、氨氮(NH3-N)和固体悬浮物(SS)。由于蒙河流域为农业区,基本无采矿区且工业生产水平较低,有毒重金属(如Hg、Pb、As、Cd、Cr)含量几乎全部低于泰国地表水质量标准的三类水质限值[21],因此本文暂不考虑有毒重金属指标。

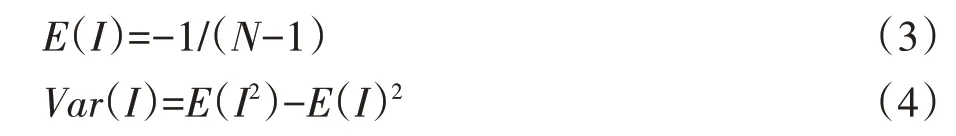

土地利用数据来源于泰国土壤资源及土地发展部门获取的2000、2007年和2015年三期矢量数据。元数据中有城镇建设用地、林地、农业用地、水域、混合用地5个一级分类,共28个二级分类,根据元数据中的二级分类将土地利用类别进行重新合并与划分,分为水田、旱地、其他农业用地、林地、城镇建设用地、水域、混合用地共7个类别(图2)。

1.3 分析方法

1.3.1 空间自相关分析

空间自相关在自然界普遍存在,地理信息系统使得探索自然变量的空间自相关性十分便利,如采用空间自相关指标,基于ArcGIS 10.2平台进行水质序列空间自相关指标的计算。空间自相关是同一自然变量在不同空间位置上的相关关系,空间自相关指标能反映水环境中污染物的分布状况和各地区所含污染物情况的相关关系[22]。全局指标采用单一值来反映区域环境变量的空间自相关程度,用于分析整个研究区域的空间相关性模式。本文采用全局莫兰指数(Global Moran′s I)来诊断流域实测序列的总体空间分布结构,计算公式为:

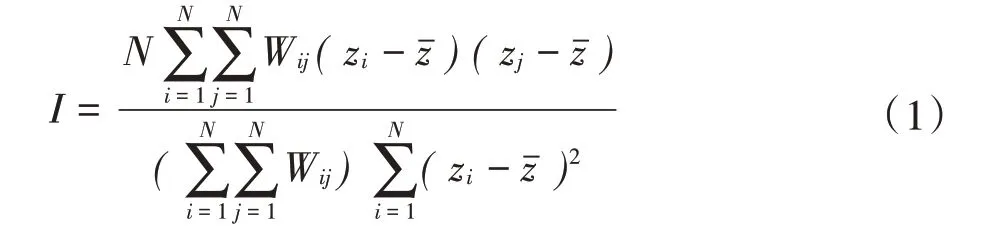

式中:I为全局自相关度量指标;zˉ为序列的平均值;zi、zj分别为水质序列在站点i、j的数值(i≠j);Wij为zi与zj之间的距离权重;N为研究的空间区域数。

莫兰指数是一个有理数,经方差归一化后,其值归一化到-1~1之间:I>0表示空间正相关性,即水质指标浓度高(低)值在空间上趋于集聚;I<0表示空间负相关性,即某站点与周边站点水质指标浓度存在空间差异;I=0,说明不存在空间相关性,即流域各站点的水质检测序列在空间上呈随机分布[23]。此外,检测的空间自相关性还需进行显著性检验,标准化的显著性统计指标计算如公式(2),一般情况下,取显著性水平为0.01和0.05,相应的标准方差Z值为2.58和1.96。

式中:Var(I)为方差;E(I)为期望。

1.3.2 不同空间尺度的建立

基于ArcGIS 10.2平台的水文模块,根据流域DEM数据和19个水质监测站点将整个流域划分为19个小流域(图3a),将某一站点与相邻上游站点之间的区域称为小流域(如MU09与MU08之间的区域为MU08站对应的小流域),从总体上分析每个水质站点对应其上游小流域的土地利用对出水口水质的影响。

图2蒙河流域土地利用类别分布Figure 2 Land use in the Mun River basin

此外,本文还选择3个缓冲区尺度进行分析。不同地形条件下缓冲区划分方法不同:在坡度较大的流域,多以监测站点上溯并向河道两岸拓展一定宽度建立带状缓冲区[24-26],而对于河网较为密集的平原流域,应以监测站点为圆心,不同距离为半径建立圆形缓冲区[27-28]。考虑到蒙河流域大多为平原地区,且流域内水网交织,故采用圆形缓冲区法。因此,本文选取小流域和5、2、1 km圆形缓冲区共4个空间尺度(图3b和图3c),并与土地利用图叠加得到不同空间尺度下不同土地利用类型的面积占比。

图3不同空间尺度示意(以MU19站点为例)Figure 3 Picture of different spatial scales(Take the site MU19 as an example)

1.3.3 统计分析

基于SPSS23.0软件利用Spearman相关性分析研究2015年不同季节、不同空间尺度下水质指标与土地利用类型面积占比之间的相关关系,使用双尾检验在α=0.01和α=0.05显著性水平下计算Spearman相关系数。

2 结果与分析

2.1 水质指标分析

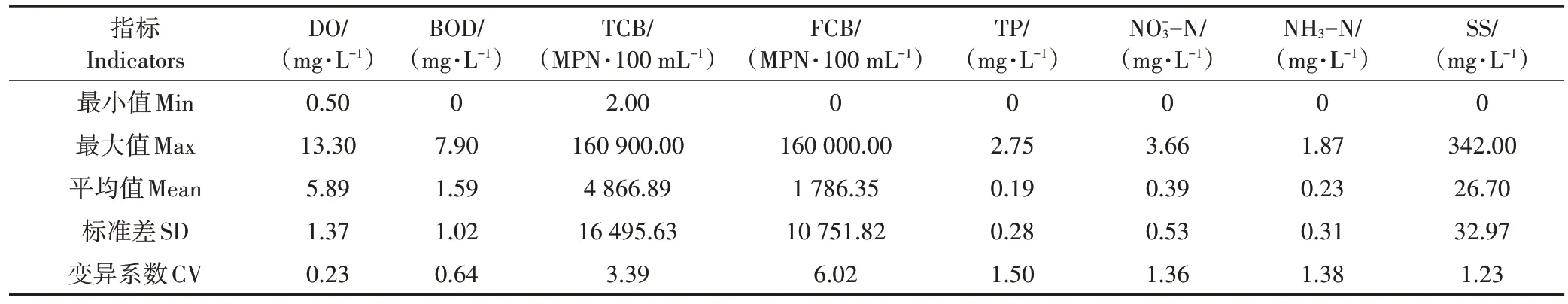

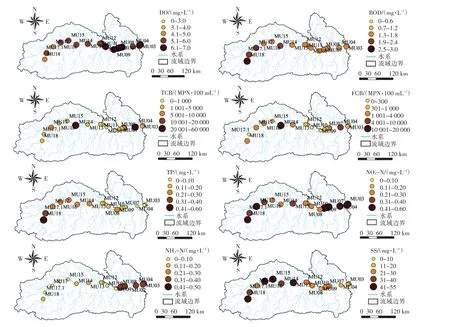

从1997—2017年19个水质监测站点水质指标的统计分析结果(表1)和各水质指标多年平均浓度的空间分布(图4)可以发现,BOD多年平均浓度呈现出上游高、下游低的特点,DO多年平均浓度自上游向下游呈增大趋势,不同站点间差异相对较小。TCB、FCB浓度分布特征大体相同,不同站点间差异极大,变异系数分别为3.39和6.02。TP、SS浓度呈现出上游高、下游低的特征,上游TP浓度高于《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅲ类水TP限值0.20 mg·L-1,是上游水体的主要污染物。NH3-N浓度的空间分布特征与TP相反,NO-3-N浓度上游和下游较高,中游较低。

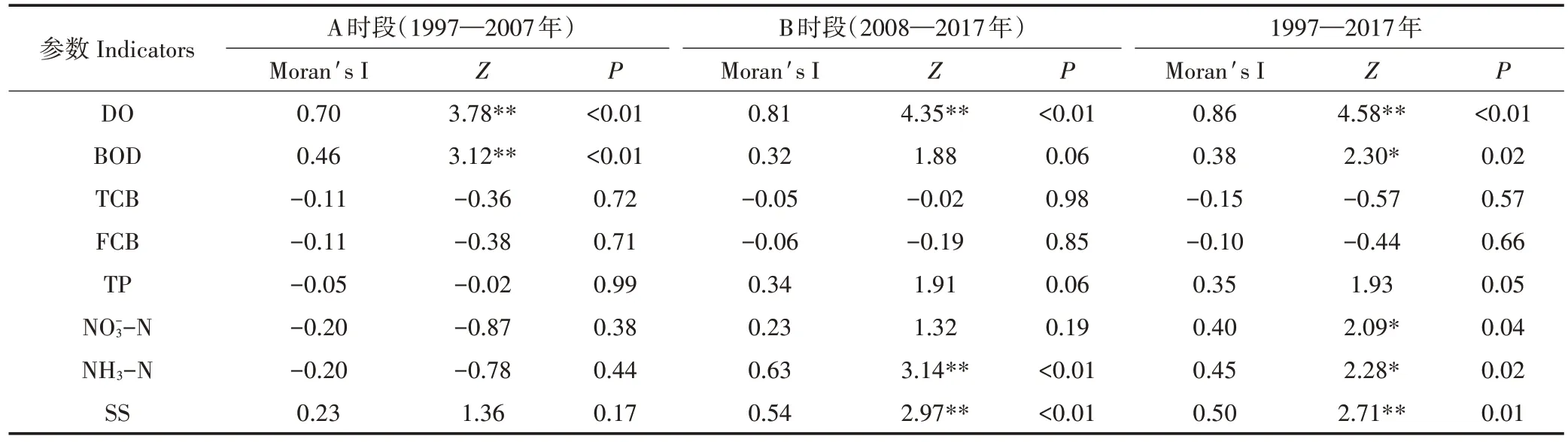

为探究水质时空变化特征且为避免时段过长掩盖水质指标的空间自相关性,将研究时段划分为A(1997—2007年)和B(2008—2017年)两个时段进行水质指标的空间自相关检测。根据公式(1)计算各时段各指标多年平均全局Moran′s I值,如表2所示。从时段A到时段B,DO、SS的Moran′s I值分别由0.70、0.23变为0.81、0.54,在时段B都通过P<0.01的显著性水平检验,说明DO和SS的空间分布表现出显著的聚集性特征且在时段B空间聚集程度有所上升;BOD序列的Moran′s I值从时段A的0.46变为时段B的0.32,其空间正相关由极显著变为不显著,说明流域BOD的空间分布趋于局部化,聚集性特征减弱。TPNH3-N序列由时段A的空间负相关变为时段B的空间正相关,说明流域水质营养指标空间差异性越来越小,逐渐转变为聚集模式。TCB、FCB序列的Moran′s I值从时段A到时段B有所增大,说明其离散程度变小。

2.2 土地利用结构分析

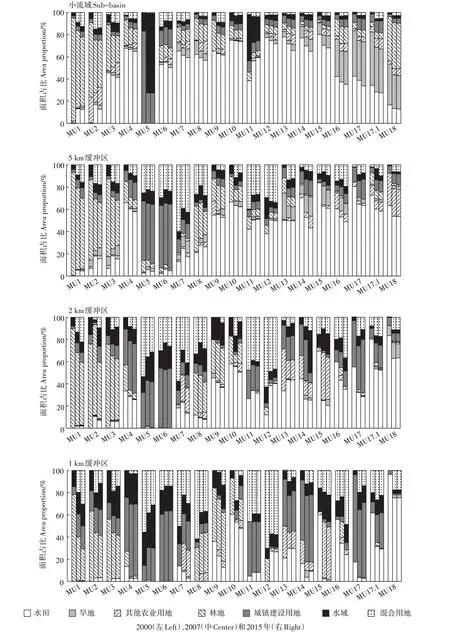

农业用地(水田、旱地和其他农业用地)是蒙河流域最主要的土地利用类型(图2),占流域总面积的73%以上。林地次之,2000、2007、2015年农业用地和林地面积之和分别占流域总面积的92.10%、87.24%、86.55%,第3位是城镇建设用地,水域面积最少。结合2000、2007、2015年3期土地利用数据与GIS工具,提取并统计蒙河流域19个站点对应不同空间尺度的土地利用面积占比情况(图5,其中每个站点相应的土地利用类型面积占比柱状图从左至右3列依次表征2000、2007、2015年)。大体上,与2000年相比,2015年水田、旱地和林地面积有所减少,其他农业用地、水域和混合用地面积有所增加。在小流域尺度土地利用分类中,农业用地所占比例最大,尤其是水田(MU01和MU02站点对应的小流域位于蒙河流域东侧边缘,该处林地较多;MU05与MU06距离很近,因此划分出的MU05所对应的小流域面积很小,导致小流域内只有城镇建设用地、水域和混合用地)。

表1水质指标浓度的统计特征Table 1 The statistical feather values of water quality indicators concentration

图4 1997—2017年蒙河代表性水质指标平均浓度空间变化Figure 4 Spatial variations in the average concentration of representative water quality indicators in the Mun River basin from 1997 to 2017

表2 1997—2017年水质空间全局Moran′s I值Table 2 Moran′s Ivalue of water quality from 1997 to 2017

图5基于不同空间尺度的土地利用类型面积占比时空变化Figure 5 Spatiotemporal variations in the proportion of land use types based on different spatial scales

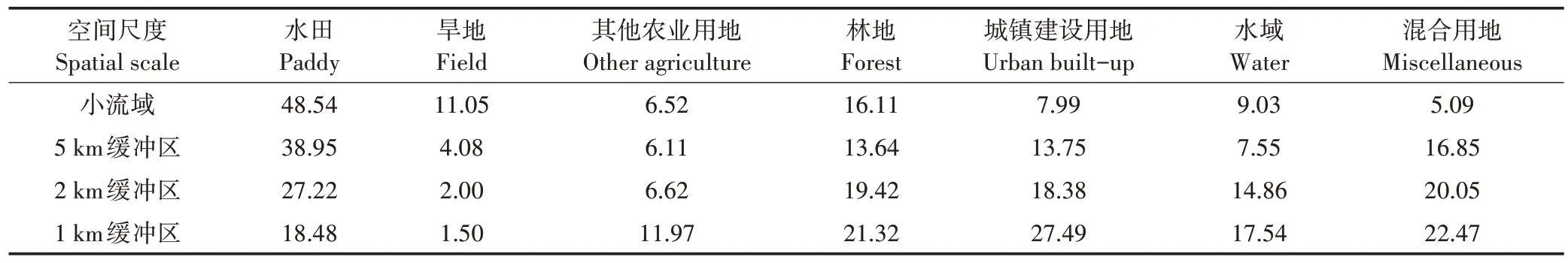

统计2015年不同空间尺度下各土地利用类型平均面积占比情况如表3所示,可以看出各类土地利用类型面积占比在不同空间尺度下呈现明显差异,且基于不同空间尺度提取得到的面积占比大小排序也不同。其中,水田和旱地:小流域>5 km缓冲区>2 km缓冲区>1 km缓冲区;林地、水域和其他农业用地:1 km缓冲区>2 km缓冲区>小流域>5 km缓冲区;城镇建设用地和混合用地:1 km缓冲区>2 km缓冲区>5 km缓冲区>小流域。产生这种差异的主要原因在于:(1)小流域尺度较其他3个缓冲区尺度大得多,更接近整个流域实际的土地利用分布格局;(2)各水质监测站点主要位于交通便利、易于采样的位置,一般距离城镇、水域、道路和桥梁等较近,因此在缓冲区范围内的城镇建设用地、水域、混合用地等占比更大,且缓冲区尺度越小,其占比越大。此外,在4种不同空间尺度下水田都为优势地类。

2.3 水质指标与土地利用类型的相关分析

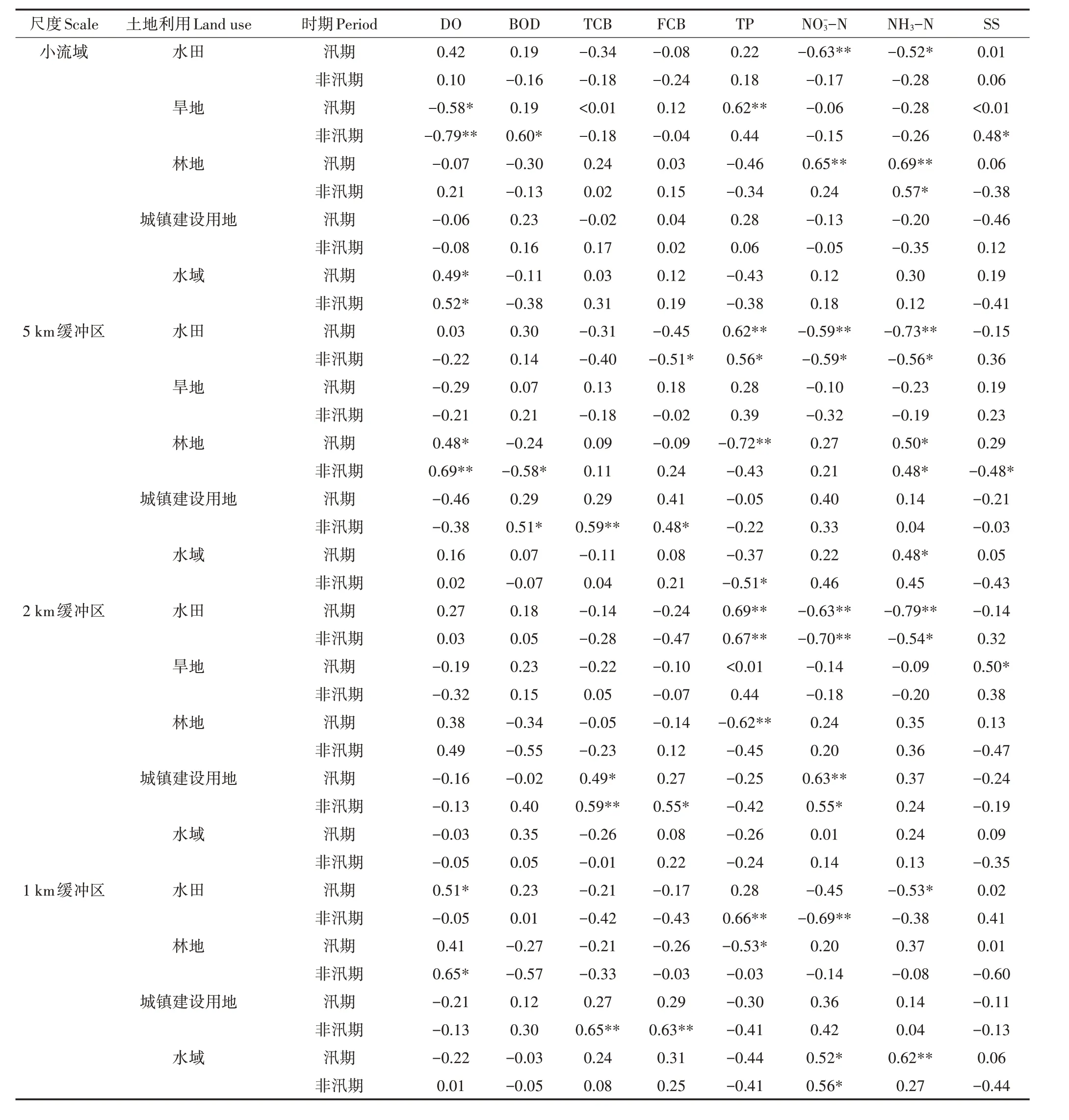

为进一步探究水质与土地利用变化的响应关系,将2015年19个水质站点监测的水质数据和对应的不同空间尺度下土地利用类型的面积占比进行关联,利用SPSS 23.0软件进行Spearman相关性分析,如表4所示。本研究只对5种主要土地利用类型进行分析,即水田、旱地、林地、城镇建设用地和水域,其他农业用地和混合用地中包含的植被类型种类较多,难以明确具体对水质的影响,因此暂不进行分析。蒙河不同季节水质参数浓度变化较大,因此分为汛期(6月至10月)和非汛期(11月至次年5月中旬)两个阶段分别对水质指标平均浓度与不同空间尺度土地利用类型面积占比进行分析。

由表4可以看出,2015年蒙河流域水体DO含量与林地面积占比呈正相关,相关系数在5 km缓冲区时最高,为0.69(P<0.01),与城镇建设用地面积占比为负相关;BOD含量与农业用地面积占比呈正相关,与林地面积占比呈负相关,且在5 km缓冲区尺度下相关性最优,相关系数为-0.58;TCB和FCB含量与城镇建设用地面积占比呈显著正相关,且非汛期的相关关系更强;TP含量与农业用地和小流域尺度下的城镇建设用地面积占比呈正相关,而与林地、水域和缓冲区尺度(5、2、1 km)下的城镇建设用地面积占比呈负相关,与林地的相关系数绝对值最大为0.72,出现在5 km缓冲区尺度内;-N和NH3-N含量与农业用地和小流域尺度下的城镇建设用地面积占比呈负相关,与林地、水域和缓冲区尺度下的城镇建设用地面积占比呈正相关。受降雨径流影响,汛期-N和NH3-N含量与水田、林地面积占比的相关性优于非汛期;SS含量与城镇建设用地面积占比呈负相关,与农业用地面积占比呈正相关,与林地和水域的关系表现出季节性差异,汛期与二者呈正相关,非汛期与二者呈负相关。

3 讨论

3.1 河流水质特征及土地利用类型组分的关系

分析显示,在全流域尺度上,蒙河水体DO、BOD浓度具有显著的空间正相关特征,呈聚集性分布,DO浓度流域下游高,BOD浓度流域上游高。这与其他受强人类活动(尤其是水利工程)影响的流域存在差异,如在我国淮河流域,水体DO浓度在空间上呈离散分布[29],主要原因是淮河流域闸坝工程较多,天然河道被其分割,且很多排污口散乱地分布于河道两侧,而蒙河受水利工程影响较小。

许多研究发现,河流水体养分含量与流域农业活动密切相关[8,30-31]。与其他区域的研究结果(如我国云南抚仙湖[32])相似,蒙河流域水体营养指标(TP、NO-3-N、NH3-N)与农业用地面积比例的相关性十分显著,其中水体TP含量与农业用地面积占比具有明显的正相关关系,而-N和NH3-N含量与农业用地占比存在明显的负相关关系,这与蒙河流域农业用地利用类型和主导作物种类对氮、磷的吸收能力有重要联系。蒙河流域土地利用的主导类型为农业用地,其中水田面积占流域总面积的50%以上[18]。水稻等农作物生长过程中常大量施用氮、磷肥。相关研究表明水稻吸收氮的能力很强而吸收磷的能力相对较弱[33],如超级杂交稻对氮素的吸收率为177.69~189.09 kg·hm-2,而对磷素的吸收率仅为36.94~39.80 kg·hm-2[34]。未被作物吸收的磷肥由于降雨溅蚀、水流入渗淋溶和径流的冲刷进入河流,从而造成汛期水体磷含量显著升高,而水稻根系有效吸收和土壤滞留等相关生物化学过程则显著消减了地表径流中的氮类营养物质。水体-N和NH3-N含量较低还可能与氮素的迁移转化有关,农田中有大量的微生物,进而造成不同形态氮素之间的硝化、反硝化反应[5,35]。此外,流域上游的农业用地面积占比较下游大,而NO-3-N和NH3-N的含量则在下游更高,所以农业用地占比与河流氮含量之间呈负相关关系。

表3不同空间尺度下各土地利用类型面积平均占比(%)Table 3 Average proportion of land use types area at different spatial scales(%)

表4基于不同空间尺度的2015年水质指标与土地利用类型的相关性Table 4 Correlation between water quality indicators and land use types in 2015 based on different spatial scales

不同空间尺度下FCB含量与城镇建设用地面积占比呈正相关关系。缓冲区尺度下水体TCB含量也与城镇建设用地呈正相关,与我国抚仙湖[32]和北运河流域[36]的研究结果类似。不同空间尺度上水体TCB和FCB含量与城镇建设用地的相关系数均高于其他土地利用类型,说明作为人类活动密集区的城镇对水体中细菌污染物的引入有重要贡献。非汛期城镇建设用地面积比例与细菌类指标的相关系数大于汛期。城镇建设用地代表着高强度的人类活动,生活污水中含有大量的TCB、FCB等细菌类污染物以及氮类营养物质。随着城镇和建设用地的扩张,居民生活垃圾和污水、工业废水的排放相应增加,对河流水质造成影响。

3.2 水质与土地利用关系的尺度效应

空间尺度效应是水质与土地利用关系分析中的一个重要问题,但对于最佳空间分析尺度范围仍存在争议[8]。有研究认为,小流域尺度下的河流水质与土地利用的关系较缓冲区尺度下更为显著[37-38],也有研究发现缓冲区尺度的土地利用格局能更好地解释河流水质变化[12,39]。基于蒙河流域的分析显示,大部分水质指标与土地利用在小流域和不同缓冲区尺度上表现出一致的相关性,但相较于小流域尺度,缓冲区尺度(尤其5 km半径缓冲区)下更多的水质指标与土地利用类型占比之间的相关关系通过P<0.05的显著性水平检验,小流域及5、2、1 km缓冲区尺度下具有显著相关关系的指标数量在汛期和非汛期分别为7、7、7、5项和5、12、6、6项。非汛期水质与土地利用之间显著相关的指标数量多于汛期,其主要原因是由于非汛期水质与城镇建设用地显著相关的指标数量较汛期多,因为非汛期城镇居民生活污水等点源污染对水质的影响比汛期更大。因此推测,蒙河流域5 km缓冲区尺度下的土地利用能够更好地解释与水质之间的关系,这与Yadav等[15]对蒙河流域的研究结果相似。各流域水质与土地利用的相关关系存在不同的最佳空间分析尺度,这可能主要是受流域独特的自然属性影响[40]。

4 结论

(1)蒙河流域河流水质空间自相关检测结果显示:DO、BOD、TP、NO-3-N、NH3-N、SS序列在流域站点间呈一般或显著的空间正相关,而TCB、FCB主要来自人类和畜禽的废物排放造成的点源污染,其浓度高值分布较为分散,表现出空间差异性。

(2)水质与土地利用之间的相关关系在不同空间尺度存在一致性,但缓冲区尺度下的土地利用格局能够更好地解释蒙河水质变化,其中5 km缓冲区范围内水质指标与土地利用的关系更为显著。

(3)蒙河水质与流域农业用地(尤其是水田)之间的关系最为显著,其中BOD和TP含量与农业用地面积占比呈显著正相关,说明农业用地对河流水体BOD和磷的污染负荷起到了“源”的作用。水体DO含量与城镇建设用地面积占比呈负相关,而BOD、TCB和FCB含量与其呈正相关,说明城镇建设用地对这3类水质指标的负荷起到“源”的作用。相反,DO含量与林地呈正相关,BOD和TP含量与其呈负相关,说明林地对水体BOD和TP污染负荷起到截留、吸附的作用。

(4)蒙河流域内主要土地利用类型为农业用地,其面积占流域总面积的73%以上,河流水质主要受农业非点源污染的影响,还受城镇化发展和人口密度增大带来的废水排放的影响。