能谱纯化技术在双能量CTA 诊断颅内动脉瘤中的可行性

2020-09-30段文帅

杨 斌,杜 伟,段文帅

(大理大学第一附属医院放射科,云南大理 671000)

颅内动脉瘤(Intracranial aneurysms)是颅内动脉壁因各种因素所致的局部向外突出形成的永久性扩张,可呈囊状和梭形等,其破裂是导致自发性蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)最常见的病因,其致死和致残率极高,因此,早期精准的定位及定性诊断对临床手术或介入栓塞治疗具有重要意义。X 线数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)是诊断颅内动脉瘤的“金标准”,然而,DSA 是一种有创检查,具有重症和烦躁患者难以耐受等缺点,因此,在临床上的应用受到一定限制。

双能量CT 血管成像(dual energy computed tomography angiography,DE-CTA)技术具有能量减影和多种后处理图像重建的功能,不仅检查速度快,患者接受的辐射剂量少,而且双能量减影CTA 能有效去除骨质,从而能很好地显示颅底及颈内动脉虹吸段动脉瘤,结合多种后处理技术,提高了早期诊断颅内动脉瘤的准确性[1-2]。而第三代双源CT 则开发了诸多降低辐射剂量及改善图像质量的软件,如能谱纯化技术(selected photon shield,SPS),高级模拟迭代重建(advanced modeled iterative reconstruction,ADMIRE)技术等,目前已有将上述新技术应用于肺等方面的研究[3-5],但目前基于第三代双源CT 能谱纯化技术用于CTA诊断颅内动脉瘤方面的应用鲜见报道。因此,本研究的目的在于使用具有能谱纯化技术的双能量CTA 扫描技术用于颅内动脉瘤的诊断中,并与DSA 对照,旨在评价其在颅内动脉瘤诊断中的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2018 年10 月至2019 年11 月大理大学第一附属医院临床疑似为颅内动脉瘤的患者82例,纳入标准为经具有能谱纯化技术的DE-CTA扫描,并在1 周内行DSA 造影检查或介入治疗的患者。排除标准为未经具有能谱纯化技术的DE-CTA 扫描或虽经具有能谱纯化技术的DE-CTA扫描但未行DSA 造影检查或介入治疗的患者。其中男43 例,女39 例,年龄19~75 岁,平均51.2岁。临床主要表现以突发性头痛为首发症状56例,伴恶心呕吐27 例,昏迷20 例;以头晕为首发症状11 例;长期间断头痛15 例,其中49 例患者并发有SAH,4 例患者曾患SAH;脑内血肿3例,DE-CTA 及DSA 检查均为阴性者14 例。

1.2 设备与扫描参数

本研究采用德国Siemens Force 双源CT 机进行扫描。患者仰卧位,先扫描定位像,扫描范围从主动脉弓至颅顶,使用双能量模式扫描。应用德国MeDRaD 双筒高压注射器,18G 或20G 套管针,经右肘静脉以3~4 mL/s 团注碘海醇 (300 mgI/mL)75~85 mL,注射完成后以相同速率注射30 mL 生理盐水。通过团注示踪方式人工智能触发扫描,监测平面或感兴趣区(region of interest,ROI)定于主动脉弓部,触发阈值定为100 Hu,延时4 s 开始自动由足侧向头侧顺血流方向扫描,扫描时间6 s 左右。扫描参数如下:使用能谱纯化技术,两球管电压分别是sn150 kV 和80 kV,参考电流分别是60 mAs 和100 mAs,准直器宽度64×0.6 mm,矩阵512×512,自动重组层厚0.6 mm,间隔0.3 mm,螺距0.65,球管旋转时间为0.33 s,视野219 mm。

1.3 DSA 仪器和检查方法

DSA 检查采用飞利浦公司 INTEGRIS AIIURA12.1200MADSA 诊断仪,常规一侧股动脉插管行双侧颈内动脉及椎动脉全脑血管造影。采用美国Mark V ProV isTM高压注射器经导管注入对比剂碘海醇(300 mgI/mL),注射速度3 mL/s,每次每根血管总量8 mL,图像采集速度为6 帧/s。各血管造影常规摄正位片、侧位片,怀疑动脉瘤,特别是动脉瘤的轮廓与周围血管关系不清者加摄倾斜位或旋转DSA 片,角度以全面清晰显示动脉瘤为标准。

1.4 CTA 图像后处理

扫描完成后,分别将sn150 kV 和80 kV 以及线性融合数据三组图像传输至后处理工作站(Syngo.via SW-Version VB10B Siemens Healthcare GmbH Henkestr.12791052 Erlangen Germany),然后将sn150 kV 和80 kV 两组原始数据同时调入双能量软件进行自动减影去骨,图像后处理包括容积再现(VR)、最大密度投影(MIP)、多平面重建(MPR)、曲面重建(CPR),在“Viewing”软件在VR 图像上进行动脉瘤的分析及测量。

1.5 统计学处理

应用SPSS 统计软件包进行分析。以DSA 或介入治疗为金标准,以病例数和动脉瘤个数为分析单位,计算CTA 诊断颅内动脉瘤的敏感性;对CTA 与DSA 测量动脉瘤大小的比较采用配对t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 双能量CTA 检出颅内动脉瘤的价值

82 例经双能量CTA 及DSA 检查的病例中,68例证实为颅内动脉瘤患者,14 例为阴性患者。双能量CTA 诊断68 例有72 个动脉瘤,DSA 诊断68例有75 个动脉瘤,两者均无假阴性病例。双能量CTA 漏诊3 个动脉瘤(均为多发)中,1 个为基底动脉末端小动脉瘤,1 个为大脑中动脉小动脉瘤,1 个为大脑后动脉小动脉瘤,均为膨大型,直径<3 mm。除漏诊的3 个小动脉瘤以外,双能量CTA检出动脉瘤的部位与DSA 完全符合(表1)。DE-CTA 检出颅内动脉瘤的诊断效能为敏感性96%,特异性100%,阳性预测值100%,阴性预测值100%。

表1 DE-CTA 与DSA 检出颅内动脉瘤的部位及数量的比较[例(个数)]Tab.1 Comparison of the location and number of intracranial aneurysms detected by DE-CTA and DSA [cases(number)]

2.2 DE-CTA 与DSA 对动脉瘤形态表现的对照

根据动脉瘤与载瘤动脉的关系分为三种类形。囊状:有窄的瘤颈与载瘤动脉相连,为窄颈动脉瘤。锥状或半球状:宽基底与载瘤动脉相连,瘤颈宽度大于4 mm 或瘤颈体比大于1/2,为宽颈动脉瘤。梭形:无瘤颈,动脉局限梭形扩大(表2)。

表2 DE-CTA 与DSA 对动脉瘤形态表现的对照(个数)Tab.2 Comparison of DE-CTA and DSA on aneurysm shape (number)

2.3 DE-CTA 与DSA 对动脉瘤测量的相关性

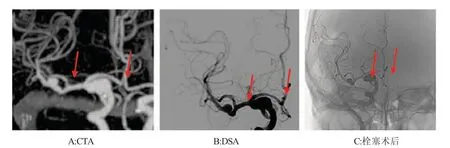

82 例病例中双能量CTA 检出了68 例72 个颅内动脉瘤,DSA 检出68 例75 个动脉瘤。分别测量瘤体长短轴及瘤颈宽度(半球或锥形动脉瘤测量底径和高径)。结果显示,双能量CTA 对动脉瘤体长短轴和瘤颈宽度的测量结果与DSA 测量结果差异无统计学意义(表3、图1、图2)。

表3 DE-CTA 与DSA 对测量颅内动脉瘤大小的比较[(),mm]Tab.3 Comparison of DE-CTA and DSA for measuring the size of intracranial aneurysms [(),mm]

表3 DE-CTA 与DSA 对测量颅内动脉瘤大小的比较[(),mm]Tab.3 Comparison of DE-CTA and DSA for measuring the size of intracranial aneurysms [(),mm]

图1 患者A 术前及术后随访影像学资料(CTA 及DSA)Fig.1 Female,54 years old.Suddenly felt headache accompanied by nausea and vomiting for 6 hours

图2 患者B 术前及术后随访影像学资料(CTA 及DSA)Fig.2 Female,61 years old.Headache for 10 days B.(CTA and DSA)

3 讨论

颅内动脉瘤是脑动脉局限性异常扩大造成动脉壁的一种瘤样突起,其形成的病因很多,主要有先天性、动脉硬化、感染、外伤及肿瘤等因素所致[6]。另外,也可并发于脑动脉畸形、颅内血管发育异常及脑动脉闭塞等疾患。颅内动脉瘤好发于颅底的Willis’动脉环分叉处及其主要分支,是常见的颅底血管性病变[7]。主要发生于中年人,其主要症状多由出血引起,部分因瘤体压迫、动脉痉挛及栓塞造成,常致患者残废或死亡,因此对颅内动脉瘤及时正确的诊断是极为重要的。DSA 是颅内动脉瘤诊断的金标准,其通过直接行双侧颈内动脉及椎动脉的全脑血管造影,颅脑动脉血管内对比剂浓度高,空间分辨力高,图像清晰,可以动态的观察血管的走向,能清晰显示细小的分支血管,但DSA 是一种侵入性的有创检查技术,且具有耗时长、费用较高、显示全脑血管需多次造影等诸多缺点,因此,导致患者接受的辐射剂量及对比剂的量均增加。另外,DSA 操作复杂、技术要求高、存在一定的风险,不适合危重及烦躁患者的检查,且有引起血管痉挛,诱发动脉瘤再次破裂出血、脑梗死、昏迷及穿刺部位血肿等并发症的危险可能。另外,DSA 不能观察血管断面,不能检查血管壁的钙化与瘤体的关系,只能使用血管外部形态及内径变化来评价血管[8],因此,在临床上的应用受到一定限制。

CTA 以无创、便捷和准确率高等优势已成为诊断颅内动脉瘤的首选检查方法[9-10]。双源CT 双能量技术主要利用相互垂直的2 个X 线球管发出的两种不同能量的射线进行同步螺旋扫描,通过探测器接受后对不同能量下所采集的各种密度物质的衰减信息进行分析的一种新的CT 成像方法[11-12],其基于血液中碘成分与钙化或骨性成分的X 线衰减率的差异,利用双能量直接分离出复杂结构中的血管,从而去除骨性结构,并且能鉴别出所扫描组织和物质的密度,从而获得超出于形态学范畴的特定细节[13]。而第三代双源CT 具有的能谱纯化技术是利用放置在X 线球管前方的特殊锡滤过板选择性滤过低能级光子,提高X 线利用率,从而减少人体对剂量的吸收[14-17],并且能提高对被扫描物质的识别能力。能谱纯化技术扫描时具有2种管电压选择模式,即Sn100 kV 和Sn150 kV,其中Sn150 kV 较Sn100 kV 具有更高的X 线穿透能力,可用于颅底、颞骨等部位的扫描,因此本研究主要选择了Sn150 kV 的管电压进行扫描。通过具有能谱纯化技术的双能量CTA 与DSA 对颅内动脉瘤诊断的对比研究发现,尽管对于一些多发且直径<3 mm 的颅内动脉瘤敏感性较低,但具有能谱纯化技术的CTA 扫描技术对显示动脉瘤数目、部位、形态、瘤颈和瘤体的大小的准确性较高,与DSA 比较对颅内动脉瘤有较高的检出率及诊断符合率,同时能保证图像质量,具有潜在降低患者接受的辐射剂量。

尽管本研究通过使用具有能谱纯化技术的双能量CTA 扫描技术对颅内动脉瘤的诊断中,保证了图像质量,与DSA 比较有较高的诊断符合率,但也存在一定的局限性,首先本研究的样本量较小,因此仅在CTA 与DSA 之间进行对照研究,未能对双能量CTA 按剂量的大小进一步分组,也未能对是否使用能谱纯化技术的双能量CTA 扫描技术对颅内动脉瘤诊断准确性进行比较,也未对能谱纯化技术对图像质量及辐射剂量的影响进行分析,有待进一步研究。

CTA 技术具有无创、快速、简便和相对经济等优点,具有能谱纯化技术的双能量CTA 技术能提高对动脉瘤的检出率,与DSA 有较高的诊断符合率,在保证图像质量的同时,具有潜在降低患者接受的辐射剂量的能力,有望作为颅内动脉瘤筛查及诊断的一种无创的精准检查手段。