云南省计划生育特殊家庭的家庭功能现状及影响因素

2020-09-30白露露李本燕

白露露,廖 芮,李本燕,邓 睿

(昆明医科大学公共卫生学院,云南昆明 650500)

“独生子女”政策的实施有效控制了我国人口数量在特殊历史时期的快速增长,但同时也使“独生子女”家庭成为了风险家庭,数量众多,波及全国城乡的“计划生育特殊家庭”作为一类特殊家庭群体逐渐在中国社会显现。计划生育特殊家庭实质上包括了两类家庭,即独生子女死亡的家庭(简称“失独”家庭)和独生子女被依法鉴定为三级以上残障的家庭(简称“独残”家庭)。有研究推断,2017 年全国独生子女伤残家庭规模已约40 万,2038 年全国“失独”家庭将达到110 万[1]。基于费孝通先生提出的三角家庭理论,独生子女家庭本质上是稳固的三角形结构,父母和子女缺一不可[2]。但当独生子女遭受死亡或伤残后,三角形的稳定性即家庭结构的根基随即发生了动摇,导致家庭关系破裂,影响家庭功能的正常发挥,由此使计划生育特殊家庭面临诸多困境。

有关计划生育特殊家庭的研究起步于2001 年,2012 年后逐渐增多,主要研究热点包括养老问题、社会保障和社会工作等。其中,经济困难、日常生活缺乏照料以及心理困境是以往研究发现的,计划生育特殊家庭父母面临的三大困境。如2019 年,盛敏玥等[3]结合个案调查发现,“失独”家庭往往伴随着巨大的经济和情感脆弱性,遭受疾病和家庭生计压力等打击后,极易陷入贫困和痛苦中。虽然也有少数学者以“家庭功能”为视角对计划生育特殊家庭进行过分析探讨,但几乎所有的研究仅把此类家庭视为一个独立的群体,缺少对比分析,也缺乏对不同家庭功能维度深层次变化的解读。因此,本研究试图通过对比计划生育特殊家庭和普通独生子女家庭的家庭功能变化来探析特殊家庭的困难与需求,为进一步细化帮扶策略提供依据,同时也为解决特殊家庭父母养老问题提供可行的思路。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用分层随机抽样的方法,从昆明市、楚雄市、红河州和玉溪市各选择1 个街道和1 个行政村进行随机抽样,选取一定数量符合条件且愿意接受调查的计划生育特殊家庭的父母进行调查,同时按照1:1 的比例匹配相同性别、居住地及年龄±3 岁的普通独生子女家庭接受调查。调查对象纳入标准:(1)独生子女正常、死亡或伤病残的家庭;(2)已经依法领取独生子女证且由于身体或先天遗传等原因不能或不愿再生育的家庭;(3)家庭成员能够进行自主交流。排除因存在语言理解困难、严重聋哑及思维不正常等原因而无法顺利完成调查的家庭。调查期间共发放量表200 份,剔除4 份由于受访者患有精神障碍未能完整填写的量表,最终有效量表196 份,回收率98%。

1.2 研究方法

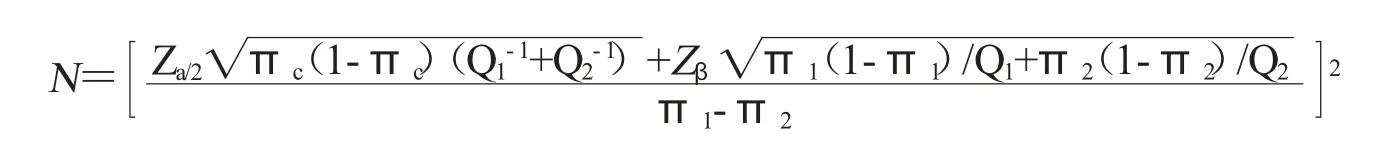

1.2.1 样本量计算 按照分层随机抽样样本量计算公式进行计算,如下所示:

其中,是计划生育特殊家庭所占百分比,为50%;是普通独生子女家庭所占百分比,为50%;是计划生育特殊家庭的家庭功能健康率,为23%;是普通独生子女家庭的家庭功能健康率,为50%。是第一类错误,取0.05;是第二类错误,取0.05。计算得到最小样本量为158 人,设计效应取1.2,最后计算得到的样本含量为190 人。

1.2.2 研究工具(1)半结构化问卷:由研究者自行设计,封闭式问题主要用以收集被调查对象的家庭基本信息,开放式问题则用以了解父母面临的生活困境、需求及原因等;(2)家庭功能评定量表(family assessment device,FAD)[4]:该 量 表 由Epstein 等人编制,包括问题解决、沟通、角色、情感反应、情感卷入、行为控制和总体功能七个维度。量表共设60 个条目,每个条目只能评估一项家庭功能,评判标准分别是完全同意~完全不同意。量表采用4 分制,从完全同意到完全不同意分别是1~4 分。各维度的最终分值等于各维度所含全部条目的得分总和除以对应条目数。分值越高,对应维度的测评结果越差,家庭功能越差。

1.3 统计学处理

采用EpiData 建立数据库并进行数据录入,使用SPSS 软件包进行数据分析。计量资料服从正态分布用描述;两组资料的比较用成组t检验。如不服从正态分布用M(P25,P75)描述,两组资料的比较用两样本秩和检验。通过二分类Logistic 回归分析性别、年龄等对家庭功能7 个维度的影响程度。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况调查结果

本次共调查196 户家庭,计划生育特殊家庭98 户,其平均年龄为(56.50±8.72)岁,普通独生子女家庭98 户,其平均年龄为(56.04±11.03)岁。被调查对象中女性居多,占73.5%,且多数调查者居住在城镇,约占总调查人数的65.3%。从婚姻状况来看,已婚/同居家庭在普通独生子女家庭中的占比(88.8%)高于计划生育特殊家庭(71.4%)。从家庭收入来看,仅有6.1%的计划生育特殊家庭的家庭月收入在6 000 元以上,而在普通独生子女家庭中,接近50%的家庭的月收入在6 000 元以上,见表1。

表1 两类家庭的父母基本情况对照表[n(%)]Tab.1 Comparison table of basic information of parents of two kinds of families [n(%)]

2.2 研究组和对照组家庭功能现状比较

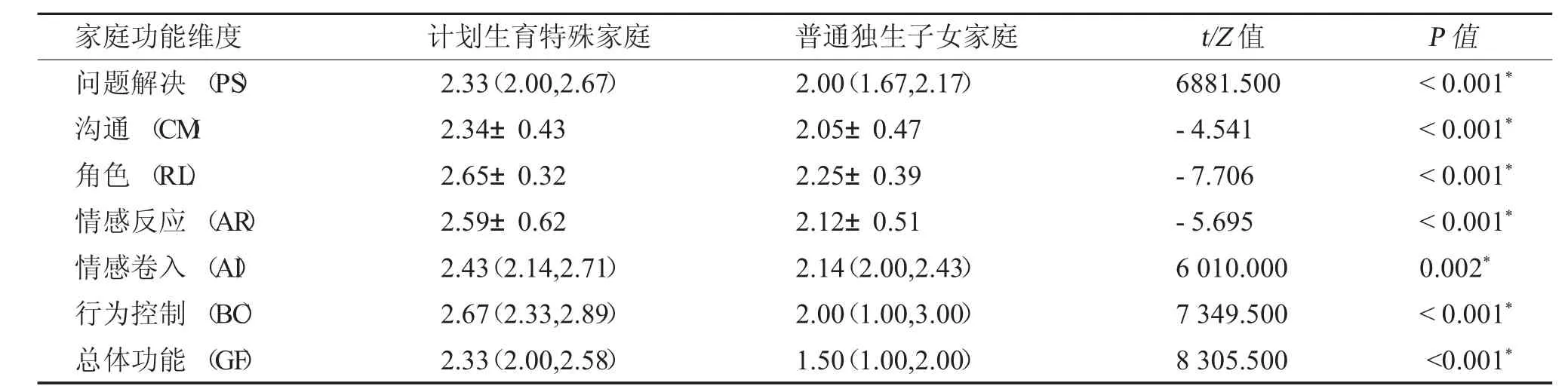

计划生育特殊家庭和普通独生子女家庭在问题解决、沟通等7 个家庭功能维度上均存在显著差异,特殊家庭各维度的家庭功能明显弱于普通独生子女家庭。进一步分析发现,特殊家庭在行为控制、情感反应和总体功能3 个家庭功能维度与普通独生子女家庭的差异最大,见表2。

2.3 家庭功能影响因素分析

对自变量和因变量赋值(见表3),并进行二分类Logistic 回归分析后发现,相较于月收入6 000 元及以上的家庭,经济收入2 000~2 999 元和3 000~5 999 元的家庭在问题解决、角色和情感反应三个维度的功能更弱。已婚或同居家庭的问题解决功能(OR=2.937,P=0.008)、沟通功能(OR=2.386,P=0.038)和情感反应功能(OR=2.640,P=0.024)强于离异或丧偶独居家庭。年龄低于49 岁家庭的问题解决功能(OR=5.306,P=0.009)、情感反应功能(OR=5.496,P=0.001)、行为控制功能(OR=3.604,P=0.025)和总体功能(OR=4.164,P=0.003)均强于年龄在60 岁及以上的家庭。此外,还值得注意的是,居住地也是影响家庭功能的一个因素,居住在城镇家庭的角色功能是居住在农村家庭的7.058 倍(P<0.001),见表4。

表2 家庭功能现状比较[/M(P25,P75)]Tab.2 Comparison of current family functions [/M(P25,P75)]

表2 家庭功能现状比较[/M(P25,P75)]Tab.2 Comparison of current family functions [/M(P25,P75)]

与普通独生子女家庭比较,*P <0.05。

表3 赋值方式Tab.3 Assignment methods

3 讨论

3.1 家庭收入是特殊家庭维系家庭功能的重要基础

从研究结果可见,计划生育特殊家庭的家庭收入普遍偏低,超过3/5 的家庭月收入低于3000元,与我国人均国民收入水平(约810 美元/月)[5]相比,悬殊明显,即使与普通独生子女家庭相比,其收入水平也较落后。然而,二分类Logistic回归分析结果却提示,家庭收入是家庭问题解决、角色和情感反应功能的保护因素,也就是说,家庭月收入越高,以上三个维度的家庭功能越好。计划生育特殊家庭由于劳动力减少,许多父母仅能依靠打零工或者退休金维持生计,其家庭收入总体水平不高,问题解决能力下降,这是许多研究都提出过的主要原因分析,本研究对此解释也无异议。与此同时,因家庭收入无法负担沉重的生计压力和残障子女昂贵的医药费用,特殊父母一方或双方只能长期在外打工挣钱以弥补经济缺陷,导致夫妻间或和残障子女间的面对面交流缺乏,家庭情感反应功能较经济条件优越的家庭弱。另外在家庭角色分工方面,为照顾残障子女,“独残”家庭的父母一方(尤其是母亲)常需要放弃就业,将全部时间和精力投入子女的照顾工作中,而另一方常因忙于工作而无法分担家庭事务,由此导致父母双方在家庭中角色分工失衡。结合开放性问题的调查,本研究进一步发现,两类计划生育特殊家庭的经济需求是有差异的,“独残”家庭比“失独”家庭的经济需求更加急切。相较于“独残”家庭,部分“失独”父母已不再把家庭收入的增加和积累视为家庭建设的优先选项或必要需求。一部分父母认为家庭财富积累的主要目的是为了子女的成长所需,若独生子女缺失,再多的家庭收入都已然失去了其实用价值,还有一部分父母认为满足温饱和保持简朴是对逝者的

一种缅怀和尊重。由此可见,家庭类型不同,其面临的主要生活困难和需求也不同。但现有的经济扶助政策对“失独”家庭的帮扶力度更大,“独残”家庭享有的经济帮扶可谓杯水车薪。因此,在以后的扶助过程中,应以不同家庭类型的需求为导向,加大对“独残”家庭的经济帮扶,而对“失独”家庭更应注重其情感需求。

表4 二分类Logistic 回归分析结果Tab.4 The results of binary Logistic regression analysis

3.2 计划生育特殊家庭的家庭功能发挥存在年龄和城乡差异

从Logistic 回归分析结果可见,父母年龄和居住地也是影响计划生育特殊家庭的家庭功能发挥的主要因素。在年龄方面,分析结果显示年龄越大,特殊家庭的问题解决、情感反应、行为控制和总体功能也就越差,吴振强等[6]人的研究也佐证了这一结论,他们通过对2 212 名60 岁以上老年人家庭功能的研究发现,随着年龄的增长,父母衰老程度增加,自理能力降低,对家人尤其是子女的依赖性更大。而对于年龄大的计划生育特殊家庭父母而言,子女在家庭照护、老人赡养中的缺席无异于雪上加霜,使得年迈父母无法获得足够的物质生活和精神双重保障,导致家庭问题解决和情感反应功能进一步弱化。另一方面,随着年龄增长,老年父母对行为的认知能力下降,加之子女无法在身边约束行为,使其缺乏明辨是非的能力,行为控制功能减弱,总体功能受多方面影响也随之弱化。

以往研究对计划生育特殊家庭城乡差异的关注度并不高。基于“独生子女”政策执行的地区范围,独生子女家庭多集中在城镇,因而城镇也多被设定为计划生育特殊家庭的主要生活场域。然而,分析结果却提示,农村地区的计划生育特殊家庭在某些方面并不完全等同于城镇中的同类家庭。农村居住地是角色维度的危险因素,也就是说居住在农村的计划生育特殊家庭的父母更容易出现角色定位不清的问题,笔者认为引发这一问题的可能原因是:相较于城镇家庭,农村家庭拥有更少的就业和获取公共服务资源的机会[7],这就使得计划生育父母一方面难以在家庭之外找到其他的社会角色,同时还需独自承担起养老,以及照护、教育残障子女的全部责任,由此形成家庭外部角色欠载与家庭内部角色超载并存的局面。

年龄和居住地两者都是不可逆转和选择的,通过家庭自身是无法实现内部调整使得家庭功能健康表达的,因此,针对老年特殊父母和农村特殊家庭,借助外界力量寻求社会支持是一个正确的选择。对于老年“失独”或“独残”父母,政府可结合社区和社会公益组织的力量,定期开展上门服务,为年迈老人免费提供日常护理、家政服务及精神慰藉等照料;对于农村特殊家庭,可在农村地区设立某些特有的帮扶措施或公共资源平台,加大农村计划生育特殊家庭的扶持力度。

3.3 婚姻破裂导致的情感表达不佳是特殊家庭面临的一大困境

独生子女家庭本就属于风险家庭,子女的成人成才、父母赡养等风险都转嫁到了“唯一”的子代身上,独生子女的缺损很有可能会造成家庭结构的瓦解[8]。在独生子女死亡或残障的打击下,婚姻关系的破裂对家庭功能的呈现无疑是雪上加霜。本研究结果显示,婚姻状况也会影响计划生育特殊家庭的家庭功能。相较于在婚/同居家庭,离异/分居/丧偶是计划生育特殊家庭问题解决、沟通和情感反应功能的危险因素。受婚姻状况及子女缺失的影响,离异或丧偶的特殊家庭父母在遇到困难时,无法及时与人商讨对策并在第一时间获得帮助,导致其问题解决能力下降。另一方面,婚姻关系的破裂导致其无法和配偶进行有效的沟通和情感交流,因此,离异/丧偶家庭常表现为情感功能不佳。究其原因,一是家庭结构被打破导致常态模式下的“过日子”无法继续。家庭和亲情关系是中国人生活和情感经历中必须的组成,常态化的“过日子”程序必须依赖家庭的完整性才能完成。对计划生育特殊家庭而言,独生子女的缺失早已使家庭稳固的三角形结构受损,这种剧烈变化使得众多计划生育特殊家庭父母的情绪情感难以重新调适以保持平衡,家庭成员间的情感交流自然而然出现障碍[9]。另一方面,亲子关系的破裂助推了夫妻关系的破裂。亲子关系的破裂,使家庭成员的自我角色定位以及行为发生了重大转变。特殊家庭的父母若不能较好的从心理上调节适应新的角色定位,情感反应也就随之产生不适。对“失独”父母而言,其亲子关系是“离解”,父母多表达的是“孤独”“自责”的心态,不愿与人交流。而“独残”家庭的亲子关系更多的是互相“纠缠”,是亲密关系人相互的折磨和伤害,父母也更多表达出埋怨的情绪。在这种亲子关系的催化下,夫妻之间更容易产生矛盾,威胁婚姻关系的稳定状态。

婚姻是家庭情感联系的纽带,不论婚姻生活的好坏,家庭内部的情感支持是必不可少的。而对于离异/丧偶的计划生育特殊家庭而言,家庭的情感功能早已被破坏,导致多数特殊家庭的父母在养老过程中感受不到来自亲人的精神慰藉。而机构或社区养老在一定程度上也不能完全代替家庭养老,情感慰藉显效不大。因此,可采取构建“类家庭”模式[10],让相同境遇的特殊家庭父母进行集中养老,借鉴中国家庭可依需要而向外扩大的观念和特性[11],让同类人彼此依靠,重温“家庭”的温暖,从家庭中获得支持与帮助,以满足计划生育特殊家庭年迈父母的感情需求。