中国语境下的城市收缩:内涵、测度及分布特征

2020-09-29李辉曹雨婷于君磊

李辉 曹雨婷 于君磊

摘 要:我国的收缩城市分为狭义和广义两类。2010-2015年间,我国共出现22个以城镇人口为测度指标的狭义收缩城市和84个以常住人口为测度指标的广义收缩城市,其中东北综合经济区、黄河中游综合经济区和大西南综合经济区的城市收缩最为严重。中国语境下的城市收缩呈现从北到南、从西到东、从内陆到沿海依次递减的分布形式,并与经济增长但增速放缓、青壮年人口外流和人口老龄化相伴生。为回应我国的城市收缩现象,地方政府须正视城市收缩的客观性,加强与毗邻发达城市的协同合作,积极探索城市发展的新动能,以“软因素”助推揽才新政,通过深化公共服务供给侧结构性改革提升城市建设和治理水平。

关键词:收缩城市;测度指标;空间分布;城市发展

中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2020)05-0025-08

改革开放以来,我国城市化建设经历了一个快速发展的阶段,但近段时期以来,其总体增长下的局部收缩已经不容忽视。收缩城市作为一个新命题,吸引了国内外研究学者的广泛关注。当前,有关中国收缩城市研究的几个基本问题尚未得到解决:一是相对于西方,如何定义和量化中国的城市收缩?二是在以不同指标为依据的量化结果背后,如何看待中国城市收缩的现状?三是与发达国家相比,中国的城市收缩表现出怎样的特点?在回顾中西方有关收缩城市研究成果的基础上,本文对中国语境下收缩城市的内涵进行界定,通过对我国2010-2015年338个城市的人口数据进行分析,识别收缩城市,并从国家层面、区域层面、城市层面依次探讨中国收缩城市的空间分布特征及其内在逻辑。

一、文献回顾与内涵阐述

收缩城市是近几年才出现的概念,但是在世界范围内已有很长时间的历史,早在2000年左右,城市收缩就已成为美国、德国、日本等国家城市研究的显学。从全球范围看,绝大多数学者都将人口流失作为其关注的核心和评判的标准。也有学者把人口流失和经济衰退联系起来,将收缩城市定义为一个城市(城市的一部分、一个大都市区或一个城镇)出现了人口减少、经济衰退、就业下降、社会问题等结构性危机的症状[1]。在对收缩城市的量化研究中,不同学者和机构提出了不同的标准,比较有代表性的是收缩城市国际研究网络(SCIRN)提出的收缩城市的三个测度标准:人口规模在1万以上的城市区域;人口流失超过2年;经历结构性的经济危机[2]。

在中国,有关收缩城市的研究自2015年前后方才出现,尚处于起步阶段,但现实情况已经十分严峻。2008年,联合国人居署在其发布的世界城市状况中指出,在1990-2000年这10年间,全世界有143个人口超过10万的发展中国家城市出现了收缩,其中有50个城市位于中国。目前,对于中国收缩城市的讨论主要集中在收缩城市的内涵、识别方法及其形成动因[3]。其中,中国的城市规划研究界对于收缩城市的内涵理解存在较大差异,不同的理解也造成了认知和实际情况的不符。因此,阐明收縮城市的概念,是对我国收缩城市进行科学研究的基石。准确把握我国收缩城市的概念,需要分别从收缩城市之收缩的内涵、城市的范围、与相关概念的辨析几个方面来对其进行理解。

首先是对收缩城市之“收缩”的内涵界定。西方语境下“收缩”的内涵包括两个方面:一是人口的收缩;二是经济的收缩。新常态下,我国经济发展增速放缓,但是仍呈整体上行趋势,且未经历结构性的经济危机,可见我国的城市收缩并不尽然伴随着经济的衰退,这一点与西方国家的城市收缩是不同的。我国收缩城市之“收缩”只包含一个主要方面,即人口的收缩。

其次是对收缩城市之“城市”的范围界定。由于不同国家行政区划体系的差异,各个国家的“城市”概念是不尽相同的。以收缩城市研究最为成熟的德国和美国为例。德国的一级行政单位是州,二级行政单位是城市,这里的城市是指包括农村县和乡镇在内的整个建成区,基本相当于我国的地级城市,研究的是城市全域;美国的一级行政单位也是州,二级行政单位是县,而城市则与镇同属于三级行政单位。目前一部分国内学者研究的收缩城市之“城市”与美国的城市概念相近,研究的是城市中心或市辖区的收缩。本文选取与德国相近的城市概念,研究的是对应行政区划边界的空间范围的收缩。这是因为,是中国目前尚处于城市化进程中,且各个城市的城镇化速度不一样,很难分辨出城市和农村地区的确切边界。

最后是对收缩城市与相关概念进行辨析。城市衰退和鬼城在很长一段时间都被用来指代城市收缩现象,然而这种理解是有偏差的。“城市衰退”是指那些陷入困境的城市,这些城市的经济和社会发展远远不如以往或者与发展规划的预期相差甚远[4](p.18),表现为失业人口的不断增加以及大量工厂被关停[5],可见其最主要的关注点是经济发展状况而不是人口。“鬼城”常用来形容我国一些被废弃的工业城市或还未发展起来的新区,这些城市或地区往往有大量的空置建筑房屋。总的来说,城市衰退和鬼城都带有消极或贬义的感情色彩,其中城市衰退特别关注经济状况,鬼城特别关注建筑的空置情况。与二者相比,收缩城市关注的是人口减少的动态过程,不带有明显的感情色彩[6]。

综上所述,本文将在整个地级市(包括自治州、地区、盟)行政区划范围内全域人口不断减少的城市(包括城镇和农村地区)定义为广义的收缩城市。这类城市有三种收缩方式:城镇地区人口增长,农村地区人口减少;城镇地区人口减少,农村地区人口增长;城镇地区和农村地区人口都减少。对于城镇地区人口增长但农村地区人口减少的情况,部分学者认为这是由农村人口异地城镇化造成的,不属于收缩城市的范畴。本文认为,异地城镇化在一定程度上反映出该城市的城镇地区对农村人口的吸引力不足,从而导致一部分人口被其他城市吸纳,因此,市域范围内常住人口的收缩也应属于收缩城市的范畴。

为了验证广义收缩城市更能反映中国收缩城市的整体面貌这一假设,本文将在地级市(包括自治州、地区、盟)行政区划范围内城镇地区人口逐渐流失的城市定义为狭义的收缩城市,并对比两类收缩城市的异同点。在这类收缩城市中,城镇地区人口减少,农村地区人口不一定减少。

二、研究设计

(一)研究对象

尽管已有学者对全国范围内的城市进行识别,但是未将近40个民族自治州、自治盟和地区等包含在内。本文认为民族自治州、自治盟和地区作为地级行政单位与地级市级别相同,有城市之实。将这些民族自治州、自治盟和地区纳入研究范畴,更能完整、真实地反映中国语境下城市收缩的现实状况。故而本文以我国334个地级行政单位和4个直辖市共338个城市作为研究对象。

(二)收缩城市的测度方法

城镇人口是衡量收缩城市的一项重要指标。高舒琦和龙瀛在识别和分析东北地区的收缩城市时提出了市域总人口、市域城镇人口、市区总人口、市区城镇人口四种量化指标,并发现城镇人口这一指标可以较好地反映出一个城市中城镇地区人口的变化情况[7]。因此,本文采用城镇人口作为识别狭义收缩城市的指标。

常住人口和户籍人口也是中国学者在研究收缩城市时常用的指标。吴康和龙瀛在对京津冀和长三角地区的收缩城市进行识别时发现,尽管常住人口数量能较好地反映出城市的人口流动状况,但是受我国户籍制度的影响,人口流动并不能及时通过户籍人口反映出来[8]。因此,本文采用常住人口作为识别广义收缩城市的指标。

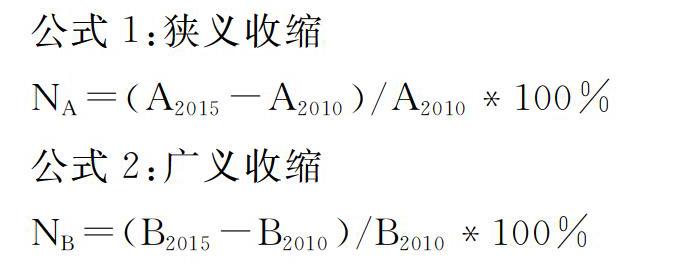

本文所采用的判断城市是否收缩的运算模型如下:

公式1:狭义收缩

NA=(A2015-A2010)/A2010*100%

公式2:广义收缩

NB=(B2015-B2010)/B2010*100%

NA表示某城市的城镇人口变动率,以百分比表示,A2015代表该城市2015年城镇人口数量,A2010代表该城市2010年城镇人口数量;NB表示某城市的常住人口变动率,以百分比表示,B2015代表该城市2015年常住人口数量,B2010代表该城市2010年常住人口数量。

根据NA和NB的数值大小对收缩城市进行识别与程度划分,若NA和NB为正值,说明2010-2015年这段时期城市的人口出现了增长,若NA和NB为负值,则说明这段时期城市的人口出现了收缩。

为了测量收缩的程度,我们根据NA (NB) 值对收缩城市进行分类:将NA (NB)值处于-1%~0%(含-1%)范围内的城市划分为“轻度收缩城市”;将NA(NB)值处于-5%~ -1%范围内的城市划分为“中度收缩城市”;将NA(NB)值小于-5%的城市划分为“重度收缩城市”。此外,在数据测算过程中发现,尽管有30个城市的NB值为正,但是其在2010-2015年这段时期内的人口波动情况不稳定,且人口增长不足1%。本文认为这类城市已经出现了相对微弱的收缩趋势,因此也把这类城市归类为广义的收缩城市。

(三)数据选择和处理

收缩城市在中国开始显现出来是近几年的事情,快速增长的城市化在过去的几十年间仍然是城市发展的主流。中国在2015年底开始实施“二胎政策”,使2016年以后人口出生率大幅增长,导致2016年的人口数据变化相对于前几年的数据来说是不连续的。因此本文选取2010-2015年间中国338个城市的城镇人口与常住人口数据,根据这段时期内人口数据的变动情况来测定城市是否收缩。

本文所使用的数据来源于2010-2015年各省市的统计年鉴和统计公报、中国第六次人口普查(中国国家统计局,2010)、2010-2015年《中国城市统计年鉴》、中国经济与社会发展统计数据库、前瞻数据库、国家统计局官网和各省市地方统计局官网。一部分数据由于统计信息不完全,由本文作者根据现有数据进行估算得出。

三、中国收缩城市的空间分布与收缩特征

(一)中国收缩城市的总体分布特征

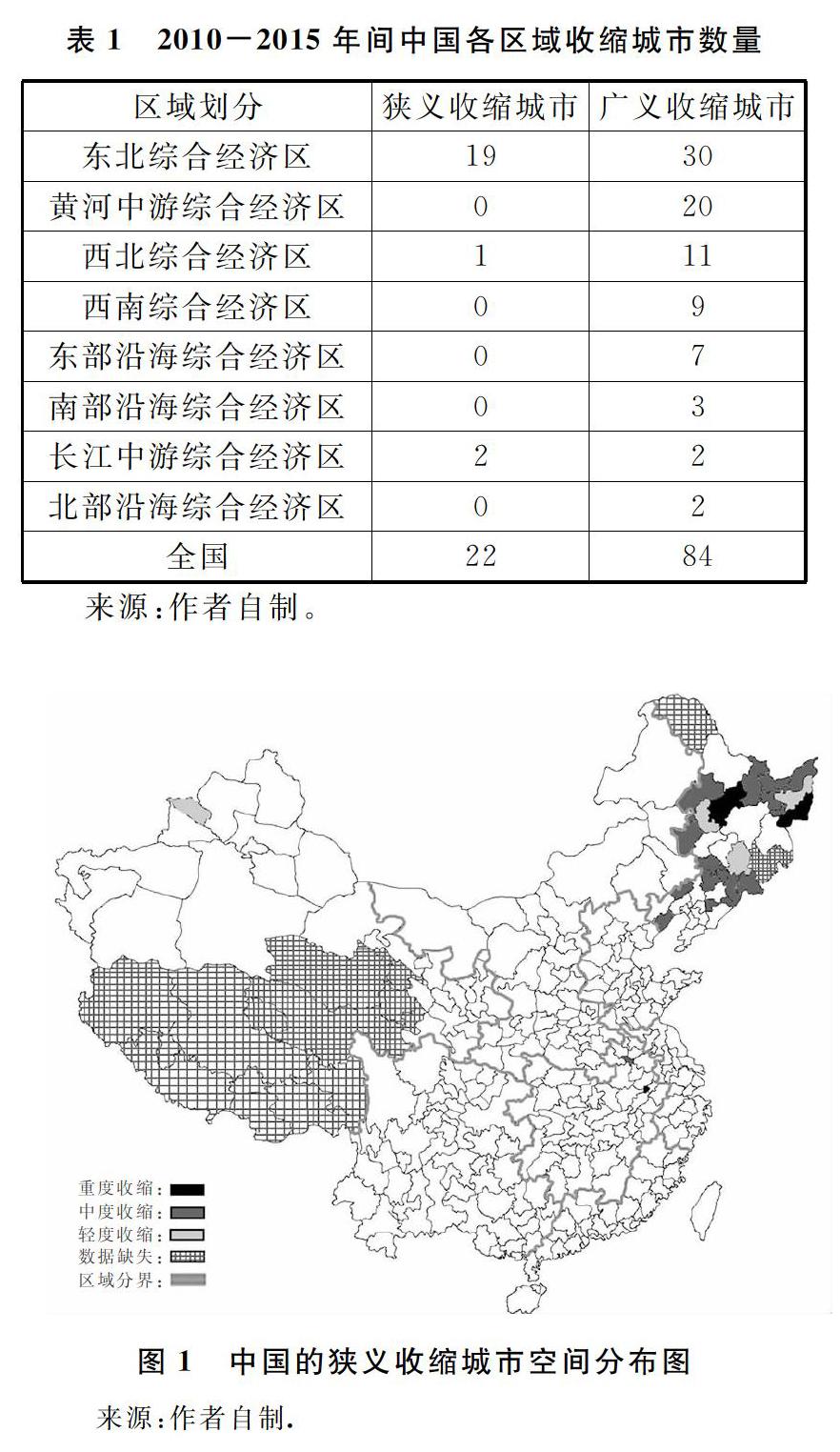

研究发现,在2010-2015年间中国出现了22个狭义收缩城市和84个广义收缩城市(参见表1),狭义收缩城市的分布较为集中(参见图1),而广义收缩城市的分布较为广泛(参见图2)。其中,东北综合经济区的狭义收缩城市(19个)和广义收缩城市(30个)数量都是最多的。此外,在黄河中游经济区没有发现狭义收缩城市,但是这一区域出现了20个广义收缩城市。 西北综合经济区、西南综合经济区和东部沿海经济区分别出现了11个、9个和7个广义收缩城市。南部沿海经济区、长江中游经济区和北部沿海经济区无论是狭义还是广义收缩城市在数量上都相对较少。

在收缩程度方面,从图1、图2可以看出,东北综合经济区、黄河中游综合经济区和西北综合经济区的城市收缩程度最为严重。其中,东北综合经济区不仅是狭义收缩程度最严重的地区,其广义收缩程度也是最严重的;黄河中游综合经济区虽然没有狭义收缩城市,但是其广义收缩程度也较为严重;长江中游综合经济区虽然只有2个狭义收缩城市,但是收缩程度也是较为严重的,其中1个是重度收缩,1个是中度收缩;西北综合经济区的1个狭义收缩城市则收缩程度较轻,但该区域分布着大面积的重度广义收缩城市;长江中游综合经济区、西南综合经济区和南部沿海综合经济区也有少数几个中度广义收缩城市;北部沿海综合经济区、东部沿海综合经济区则出现了有轻度收缩趋势的广义收缩城市。

从空间分布形态上看,东北综合经济区的狭义收缩城市呈连片状分布,而黄河中游综合經济区和西北综合经济区的狭义收缩城市则孤立分布。具体来说,整个东北综合经济区和内蒙古东北部的广义收缩城市呈连片状分布;西南综合经济区、黄河中游综合经济区和西北综合经济区的广义收缩城市呈比较明显的带状分布;其余几个区域的广义收缩城市则比较分散,要么呈小片区状分布,要么孤立分布。可见,中国的城市收缩呈现出从北到南、从西到东、从内陆到沿海依次递减的轨迹。

(二)中国收缩城市的区域分布特征

本文采用城镇人口和常住人口这两项指标来分别界定狭义和广义收缩城市,并分析其空间分布、收缩程度以及收缩轨迹。研究发现,对比狭义的收缩城市,广义的收缩城市更能反映出我国仍然处于上升阶段的城市化进程中的城市收缩现状。其中,东北综合经济区、黄河中游综合经济区和西北综合经济区城市收缩的广度和程度都最为明显。因而本文以这三个区域为例,分析广义收缩城市的区域分布特征。

1.东北综合经济区的收缩特征分析

东北综合经济区是目前为止我国城市收缩最为严重的地区。在该区域内部,无论是收缩城市数量还是收缩严重程度,都呈现出由南至北递增的趋势,收缩最严重的是黑龙江省,其次分别是吉林省和辽宁省。

东北地区的收缩城市分布与产业结构和地理位置有关。东北综合经济区作为中国最重要的重工业基地,曾为拉动中国经济发展发挥过举足轻重的作用。改革开放之后,随着其重工业的逐年落寞和东南沿海地区经济的迅速崛起,大批人口开始迁出东北,流入经济迅速发展的其他省市,人口流失导致东北地区的经济发展速度更加落后,形成恶性循环[9]。截止到2015年底,东北综合经济区的GDP增速只有0.6%,在全国八大综合经济区中排最后一位,远低于全国6.45%的平均水平。此外,由于东北地区毗邻俄罗斯和朝鲜等多个国家,其发展也受到邻国经济状况和不断变化的国家间关系的影响,加之其自身地理位置的边缘化,因而出现了大批的收缩城市。

2.黄河中游综合经济区的收缩特征分析

黄河中游综合经济区是我国最大的煤炭工业基地,也是重要的钢铁工业基地、有色金属加工基地,该区域的经济发展主要依托资源密集型工业。随着资源枯竭和产业结构转型,部分工业城市的收缩无可避免。但是,该区域内部不同省份的收缩城市分布状况却有较大差异。河南省的城市收缩状况较为严重,内蒙古自治区次之,陕西和山西两省则收缩不明显。

黄河中游综合经济区的收缩城市分布与市场需求和地理位置有关。陕西和山西两省是煤炭大省,虽然近几年来煤炭产业景气程度有所消退,但是就中国的发展现状来说,煤炭仍然是当前最主要的化石能源,对于煤炭的大量需求使得煤炭产业仍然葆有活力,煤炭产业继续拉动着地方经济并提供了大量的工作岗位。内蒙古自治区深处亚欧大陆内部,发展速度和水平相对落后,因此基本不具备人口吸纳能力,其收缩城市主要是东北部与东三省接壤的几个城市,受东北地区的经济发展状况影响较大。GDP增长率和人均GDP增长率都位列该经济区第一位的河南省,却出现了较为严重的城市收缩,一个重要原因是其大量的劳动力资源被毗邻的河北、山东等省份所吸纳,导致大量人口外流。

3.西北综合经济区的收缩特征分析

作为中国最大的综合性优质棉、果、粮、畜产品深加工基地和特色旅游经济区,西北综合经济区的经济发展长期依靠第一产业和第三产业拉动,第二产业发展不足。虽然自进入21世纪以来,中国实行西部大开发战略,加大了对该区域的政策扶持,但是与全国其他区域相比,西北综合经济区仍然十分落后。截止到2015年底,西北综合经济区的GDP总产值不足北部沿海综合经济区和南部沿海综合经济区的1/5,GDP增长率在八大经济区中排在倒数第二位。可见,该地区也出现了较为严重的城市收缩问题。与黄河中游综合经济区一样,西北综合经济区的城市收缩状况在不同的省份之间差异巨大,西藏自治区的收缩情况最为严重,甘肃省和宁夏回族自治区次之,新疆维吾尔自治区和青海省则未出现收缩城市。

西藏自治区的收缩与其历史和自然环境有关。一方面,在历史上和平解放前的西藏是封建农奴制社会,该制度严重阻碍生产力的发展和社会的进步,导致其经济文化落后,人口数量逐年减少[10],这对如今的西藏仍有一定的影响;另一方面,西藏地处高原,平均海拔4500米以上,空气稀薄,外来人口难以适应这种高寒缺氧的恶劣环境,而当地的青壮年也更倾向于去外地发展,这就造成了西藏局部地区也呈现出老龄化态势[11]。在对外地人口缺乏吸引力和当地青壮年人口外流的共同作用下,西藏自治区的收缩态势极为严峻。

(三)典型收缩城市的空间类型及收缩特征

1.空间类型分析

依据不同的分类标准,可将收缩城市划分为多种类型。例如,依据收缩城市的形成机理可将其划分为资源枯竭型收缩城市、由行政区划调整导致的收缩城市等[3];依据城市的经济状况可将收缩城市划分为转型地区的收缩城市和降级地区的收缩城市。在从全国层面、区域层面对我国收缩城市的分布特征进行宏观分析之后,本文将继续从空间形态视角对我国的收缩城市进行类型探讨。

西方学者以人口分布的空间形态为依据,将收缩城市划分为“圈饼型”“穿孔型”和“反圈饼型”三类。为探讨我国典型收缩城市的内部收縮格局,本文选取周口市、延边朝鲜族自治州、朝阳市、抚顺市、松原市、黑河市、开封市、驻马店市、德阳市和资阳市共10个广义收缩城市作为典型,对其内部各县级行政单位的常住人口变化进行分析。

研究发现,我国典型收缩城市的空间类型可被划分为三种:一是全域性收缩,即收缩城市内部的所有县级行政单位均出现了收缩;二是反圈饼型收缩(与圈饼型收缩相反),即城市的市辖区(或市辖区及紧邻市辖区的县级行政单位)没有出现收缩,但其余的县级行政单位出现了人口收缩;三是穿孔型收缩,即出现收缩的县级行政单位的分布没有明显规律,但是整个地级城市的肌理不再连续。目前我们还未发现有圈饼型收缩城市,说明我国的城市发展水平还未达到西方国家的程度,人口趋于向城市中心或者其他发展水平较高的城市流动,而人口收缩则多发于相对落后的地区。

2.收缩特征分析

西方语境下的城市收缩,往往具有人口年龄结构老化、低生育率和经济衰退等特征。中国的城市收缩与西方国家的城市收缩发生的背景不同,无论是社会制度还是城市发展水平等,都存在着不可忽视的差距,因而收缩特征也不尽然相同。本文通过对典型收缩城市的经济状况和人口年龄结构进行分析发现,中国语境下的城市收缩具有如下几点特征。

一是城市收缩与经济增长相伴生,但是经济增长速度落后于全国平均水平,这与西方语境下的城市收缩是不同的。通过对10个典型收缩城市2006-2015年GDP进行统计分析,我们发现绝大多数收缩城市的经济呈持续增长趋势,之所以出现收缩,是由于经济发展速度的相对落后。本文将10个收缩城市2006-2015年的GDP增长率和同期全国平均水平进行对比,发现在2011年以前,这些收缩城市的GDP增长率普遍高于全国平均水平,说明这些收缩城市经历过一段时期的经济快速增长;2011年以后,这些收缩城市的GDP增长率则普遍低于全国平均水平,说明收缩城市的经济发展速度已经大大落后。

二是城市收缩与中青年劳动力人口外流相伴生。中青年人口是所有年龄段人口中最具有流动性的人口:一方面,由于体力和脑力原因,中青年人口具有很强的就业能力,倾向于向发展机会更多的地区流动;另一方面,外出就学使得青年人口拥有了更多的迁移机会[7]。与其他竞争性城市相比,收缩城市经济增速缓慢,就业岗位、发展机会以及教育资源相对不足,因此必然出现中青年劳动力人口外流。

三是城市收缩与人口老龄化相伴生。中青年人口的外流以及中青年人口二代子女的异地城市化,外加少子化趋势的共同作用,使得人口老龄化问题尤为突出。

四、结论和启示

(一)研究结论

基于中国特殊的行政管理体系、区域发展不平衡以及相关政策的影响,本文分别用狭义收缩和广义收缩来重新定义中国的收缩城市。同时,采用城镇人口和常住人口这两项指标来分别界定狭义和广义收缩城市,并分析其空间分布、收缩程度以及收缩轨迹。研究表明,全国范围内已出现22个狭义收缩城市和84个广义收缩城市,城市收缩在中国已经成为一个普遍的现象。因此,过去那种基于城市增长的发展规划与部分城市已经开始收缩的客观现象严重脱节,已有的发展规划无法为城市的未来发展出谋划策。

从空间分布视角出发,狭义收缩城市的分布较为集中,而广义收缩城市的分布较为广泛。比起狭义收缩,广义收缩更能反映出中国的城市收缩现状。整体来看,中国的城市收缩呈现出从北到南、从西到东、从内陆到沿海依次递减的轨迹。从区域层面看,以东北综合经济区、黄河中游综合经济区和西北综合经济区城市收缩的广度和程度最为明显,这三个区域的城市收缩与产业结构、地理位置、资源和市场需求有关。从典型收缩城市内部来看,我国收缩城市的空间格局主要包括全域型、反圈饼型和穿孔型三种类型。

中国语境下的城市收缩呈现出与西方国家不同的特征:一是未出现西方国家普遍存在的圈饼型收缩城市,说明中、西方的城市收缩出现于城市发展水平的不同阶段;二是西方语境下的城市收缩往往伴随着经济衰退,而中国的大部分收缩城市依然伴随着经济增长,只是其经济增长速度相对落后于其他竞争性城市。此外,中国语境下的城市收缩也具有与中青年劳动力人口外流、人口老龄化相伴生的特征。

(二)回应中国城市收缩现象的启示

改革开放以来,城市持续增长似乎已经成为司空见惯的发展路径[12],但是城市的发展变化有其生命周期,有诞生期、成熟期,也会死亡[13](p.16),收缩是城市发展过程中的一个阶段。中国发展和改革委员会在《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》中明确指出收缩型城市要瘦身强体[14]。在今后的城市规划中,各地的城市管理者更应摒弃以往回避收缩、忽视收缩的陈旧观念,根据收缩现实规划出一条顺应未来城市发展的更为合理、更具可行性的道路。

一是正视城市收缩的两面性和特殊性。既要肯定城市收缩在为创造新生空间提供机会[15]、保护地区生态环境和促进可持续发展方面的积极意义,又须根据当地的自然地理环境、社会生活条件和收缩程度,有针对性地制定符合本地现实情况的城市发展策略。

二是跳出“属地管理”思维,加强区域内城市的协同合作。“属地管理”容易导致地方保护主义、公共物品供给不足和公共服务质量不佳等问题[16]。欠发达城市应发挥土地和劳动力成本低的优势,引进发达城市的资金,吸引其在本地投资、创办企业等,从而为本地居民提供更多的就业岗位和发展机会,实现两地经济的协同发展,进而缓解人口收缩的局面。

三是培育第三产业和接续产业,探索城市发展的新动能。对于以第一、第二产业为支柱产业的城市,应促进产业结构转型升级,特别是注重培育以现代服务业、金融业和高新信息技术产业为核心的第三产业,通过活化利用工业遗产和发展工业旅游等方式,将“工业锈带”改造为“生活秀带”、双创空间、新型产业空间和文化旅游场地[14];对于以第三产业为支柱产业的城市,则应继续保持和扩大这种产业优势,促进服务质量的高级化、服务种类的多样化、高精尖技术的领先化,增加城市活力和吸引力,避免人口外流。

四是關注青壮年人才流向,以“软因素”助推揽才新政。随着人口刘易斯拐点的到来,中国的劳动年龄人口即将进入负增长阶段,城镇人口结构中劳动力无限供给的状况已经发生逆转[17],青壮年劳动力出现短缺。各地政府应更加关注青壮年人才流向,除了用落户、住房、补贴等激励手段来吸引人才外,还要不断提升城市的人文、自然环境和综合治理水平等“软因素”,以便留住人才。

五是深化公共服务供给侧结构性改革,提升城市建设和治理水平。党的十九大提出把深化供给侧结构性改革摆在贯彻新发展理念的首位[18],因此可通过公共服务供给侧结构性改革进一步吸引人才、留住人才。一方面,城市公共服务规划设计要更具前瞻性,在顺应城市发展逻辑和文化传承的基础上,预见性地考虑到人口、资源、环境等城市发展的关键性问题;另一方面,鼓励多元主体进入公共服务供给领域,特别是加强和创新社区治理,引导社会组织、社会工作者和志愿者等多元主体参与,完善政府内外主体间集体行动的长效合作机制[14][19]。参考文献:

[1]Martinez-Fernandz C,Audirac I,Fol S,et al.Shrinking Cities:Urban Challenges of Globalization[J].International Journal of Urban and Regional Research,2012,(2).

[2]Holland J B,Pallagst K,Schwars T,et al.Planing Shrinking Cities[J].Progress in Planning,2009,(4).

[3]龙瀛,吴康,王江浩.中国收缩城市及其研究框架[J].现代城市研究,2015,(9).

[4]Bradbury K L,Downs A,Small K A. Urban Decline and the Future of American Cities[M].Washington:Brookings Institution Press,1982.

[5]Friedrichs J. A Theory of Urban Decline:Economy,Demography and Political Elites[J].Urban Studies,1993,(6).

[6]高舒琦.收縮城市的概念、现象与研究溯源[J].城乡研究,2017,(3).

[7]高舒琦,龙瀛.东北地区收缩城市的识别分析及规划应对[J].规划师,2017,(1).

[8]吴康,龙瀛,杨宇.京津冀与长三角洲的局部收缩:格局、类型与影响因素识别[J].现代城市研究,2015,(9).

[9]王刚.东北地区人口流失问题研究[D].大连:东北财经大学学位论文,2016.

[10]央宗,索朗仁青.西藏人口的变迁与特征[J].西藏大 学学报(汉文版),2003,(4).

[11]段玉珊,王娜,李伟旭.西藏人口老龄化现状与发展趋势预测[J].西北人口,2013,(6).

[12]赵丹,张京祥.竞争型收缩城市:现象、机制及对策——以江苏省射阳县为例[J].城市问题,2018,(3).

[13][美]詹姆斯·特拉斐尔.未来城[M].赖慈云.北京:中国社会科学出版社,2000.

[14]国家发展改革委.2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务[DB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/09/content_5500696.htm,2020-04-11.

[15]Hollander J B. Can a City Successfully Shrink?Evidence from Survey Data on Neighborhood Quality[J].Urban Affairs Review,2010,(1).

[16]皮建材.垂直管理与属地管理的比较制度分析[J].中国经济问题,2014,(4).

[17]杜志威,李郇.珠三角快速城镇化地区发展的增长与收缩新现象[J].地理学报,2017,(10).

[18]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28.

[19]李辉,曹雨婷.城市公共服务供给侧改革需要解决的重点问题[J].中国机构改革与管理,2018,(10).

[责任编辑:李 堃]

Abstract: Shrinking cities in China can be divided into narrow and broad categories. From 2010 to 2015, there were 22 narrow shrinking cities with urban population as measuring index and 84 broad shrinking cities with resident population as measuring index. Among them, the Northeast comprehensive economic zone, the middle reaches of the Yellow River comprehensive economic zone and the southwest comprehensive economic zone have the most serious urban contraction. Shrinking cities in China presents a decreasing distribution track from north to south, from west to east, and from interior to the coast. And it is accompanied by economic growth but slowing down, young population outflow and aging of population. In response to the phenomenon of shrinking cities in China, local government needs to face up to the objectivity of urban contraction, strengthen cooperation with neighboring developed cities, actively explore the new driving force of urban development, boost the new policy of recruiting talents with “soft factors”, by deepening the structural reform of the supply front of public services to improve the level of urban governance.

Key words: shrinking cities, measuring index, spatial distribution, urban development