西安市秦岭山地村民对野猪容忍性的研究

2020-09-27王莉卜书海宋华东李国春郑雪莉

王莉, 卜书海, 宋华东, 李国春, 郑雪莉*

(1. 西北农林科技大学林学院,陕西杨凌712100; 2. 西北农林科技大学生命科学学院,陕西杨凌712100;3.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100)

野生动物是自然生态系统的重要组成部分,起着强大的生态服务作用(蒋志刚,2001)。随着1996年《中华人民共和国枪支管理法》、1998年天然林保护工程以及1999年退耕还林工程的实施,人们的生态保护意识逐渐加强,生态环境质量得到很大改善。目前我国的野生动物正处于保护恢复期,由于野猪Susscrofa的环境适应能力强、繁殖率高,种群数量大大增加(孟根同等,2013)。近年来,我国多个省份出现了野猪毁田伤民的事件,人与野猪的冲突成为了政府不得不面对的民生问题。

野猪危害分为2个方面,即对农作物的破坏和对人身安全的威胁。野猪危害农田多发生在夏初至秋末,受损农作物主要是玉米Zeamays、水稻Oryzasativa、红薯Ipomoeabatatas等,越靠近山地的林缘地越容易受到野猪危害(余海慧等,2009)。Chauhan等(2009)对1990—2008年印度5个州的野猪造成人类伤亡的案例进行分析,结果显示11月发生的伤亡人数最多,在森林中的村民伤亡概率远高于农田和村庄。2013年至今,陕西省已发生3起以上野猪伤人事件(华商网http://www.hsw.cn/)。人与野猪的冲突不仅会造成巨大经济损失,而且会改变当地村民对野猪保护的态度和行为,进而影响其他野生动物的保护和管理政策的实施(Naughtontreves,1998)。

不同地区野猪对农田的作用方式和危害程度不同,居民对野猪的态度也呈多样化(滚双宝,2004;Frackowiaketal.,2013)。目前国内关于居民对野猪容忍性的研究集中在南方和东北地区,Li等(2010)研究发现,性别、居住状况及燃料来源类型等是影响居民对野猪态度的重要因素。周学红等(2008)、徐飞等(2013)的研究结果表明,影响居民对野猪容忍性的主要因素是野猪毁田面积、户均土地面积等。目前,陕西省西安市农林局高度重视野生动物危害问题,对辖区内野猪资源调查进行专门立项。西安市秦岭区域内深山与浅山区的经济开发现状、社会人文特点不同,本文通过调查深山、浅山区村民对野猪的态度及影响因素,以期为管理部门提供缓解当地村民与野猪之间冲突的措施和建议。

1 研究区概况

秦岭山地西安段位于陕西省西安市南部(107°39′~109°49′E,33°42′~34°16′N),自西向东涉及周至、鄠邑、长安、蓝田4县(区),总面积5 015 km2。区内年均气温10~12 ℃,年均降水量700~900 mm,无霜期约200 d,是大熊猫Ailuropodamelanoleuca、金丝猴Rhinopithecusroxellana、秦岭羚牛Budorcasbedfordi和太白红杉Larixchinensis等我国特有的珍稀濒危野生动植物的栖息地。参照王香鸽和孙虎(2003)对陕西省秦岭北坡浅山地带的范围界定,同时结合西安市秦岭山地范围内各村镇距西安市中心的距离以及人为干扰强度的差异,将研究区域分为浅山区和深山区(图1):浅山区主要位于西安市秦岭山地的北部,地貌属低山丘陵,海拔相对较低,人口较为稠密,靠近市中心,人为干扰较大,面积2 394.5 km2;深山区主要位于西安市秦岭山地的南部,地貌属山地构造,海拔相对较高,远离市中心,人为干扰较小,面积2 620.5 km2。研究区域内辖39个乡(镇),浅山区30个乡(镇),主要是楼观镇、石井镇、东大街道、玉山镇、汤峪镇等,深山区9个乡(镇),主要是厚畛子镇、板房子镇、葛牌镇等。当地村民主要从事农业活动,此外还从事经济林种植、生态旅游、中草药采集及农产品加工等活动。

图1 研究区域Fig. 1 Study area

2 研究方法

2.1 数据来源

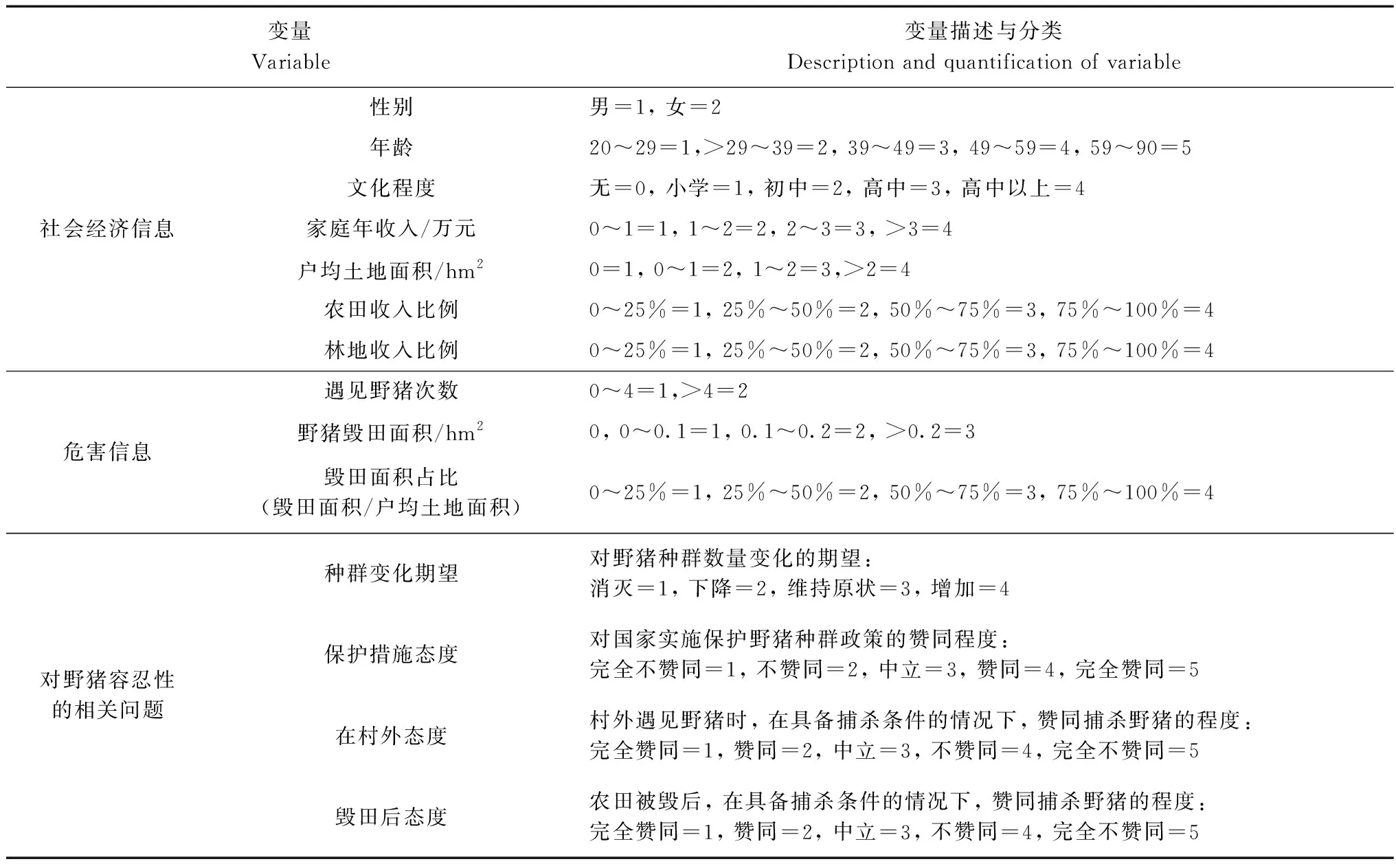

2016年11月—2017年11月,以村民居住地的位置(深山区、浅山区)为指标进行分层随机抽样,共选取13个乡(镇),每个乡(镇)随机选择5个村,每个村随机选取5~10户农户。调查对象为年龄大于20周岁的当地村民,采用封闭式问卷。问卷内容包含村民社会经济信息、危害信息以及村民对野猪容忍性的相关问题,对样本变量的描述与划分见表1。调查中采取面对面访谈并当场填写的方法,共收集问卷381份。

表1 样本变量描述与数量化Table 1 Description and quantification of sample variables

表2为受访者(n=381)户均土地面积、农田收入比例、林地收入比例、危害信息以及对野猪态度的样本特征,均为量化后计算得出。从样本特征描述上看,户均土地面积的均值为3.646 hm2,林地收入比例、遇见野猪次数、野猪毁田面积和毁田面积占比的均值在1~2之间,农田收入比例和对野猪容忍性的相关问题的均值在2~3之间。

表2 样本总体特征描述Table 2 Description of sample population characteristics

2.2 数据处理

对所有数据进行正态分布检验,由于不符合正态分布,采用非参数检验方法。利用Mann-WhitneyU检验分析深山、浅山区村民对野猪的容忍性;利用U检验、Kruskal-WallisH检验以及主成分分析法分析影响村民对野猪容忍性的主要因素。所有数据采用Excel和SPSS 21.0整理、分析。

3 结果

3.1 村民对野猪现状的认知度描述

从野猪种群数量变化上来看,50.77%的村民认为野猪数量增加,仅有15.39%的村民认为其在减少;87.69%的村民认为野猪主要危害经济作物;53.01%的村民认为野猪毁田发生在秋季;玉米(42.48%)、土豆(30.97%)被认为是受损的主要农作物;32.32%的村民认为野猪数量增多是缺乏狩猎压力导致的,同时有26.83%的村民认为是自然原因如野猪天敌少、繁殖性能强引起的。

3.2 深山、浅山区村民对野猪容忍性的比较

深山、浅山区村民在种群变化期望、保护措施态度、在村外态度、毁田后态度以及是否采取措施5项指标上的差异有高度统计学意义,表现为深山区村民对野猪的容忍性低于浅山区(表3)。深山区(91.2%)、浅山区(67.7%)的多数村民期望野猪种群数量下降。不赞同实施野猪种群保护措施的深山、浅山区村民比例分别为85.3%、16.1%。在村外遇见野猪时,73.5%的深山区、16.1%的浅山区村民赞同捕杀。农田被毁后,绝大多数深山区(85.3%)、浅山区(74.2%)村民赞同捕杀野猪。面对野猪危害,70.6%的深山区、19.4%的浅山区村民会采取措施以减少损失(图2)。

图2 西安市秦岭山地深山、浅山区村民对野猪的容忍性Fig. 2 Tolerance of villagers to wild boars in the remote and suburban mountainous areas in the Qinling Mountainous region of Xi’an

表3 西安市秦岭山地深山区(n=102)和浅山区村民(n=279)对野猪容忍性的比较Table 3 Comparison of the tolerance of villagers to wild boars between the remote (n=102) and suburban (n=279) mountainous areas in the Qinling Mountainous region of Xi’an

3.3 影响村民对野猪容忍性的主要因素

深山区村民对野猪种群变化的期望受野猪毁田面积、农田收入比例、家庭年收入、毁田面积占比影响的差异有高度统计学意义,浅山区受野猪毁田面积、家庭年收入、毁田面积占比影响差异有统计学意义(表4)。主成分分析得到村民期望野猪种群下降与其社会经济影响变量的关系,前4个主成分累计贡献率达到了71.612%,认为基本包含原有信息量。农田收入比例在第一主成分上的载荷绝对值最大(0.591),是村民期望野猪种群下降的主要影响变量。

深山区村民对保护野猪种群措施的态度受野猪毁田面积、毁田面积占比因素影响差异有统计学意义,浅山区受家庭年收入影响差异有高度统计学意义。主成分分析得到村民持不赞同和中立态度与其社会经济影响变量的关系,其累计贡献率分别达到69.075%、79.254%,在村民不赞同态度上,野猪毁田面积在第一主成分上的载荷绝对值最大(0.532),为主要影响变量。在村民持中立态度上,野猪毁田面积和毁田面积占比在第一主成分上的载荷绝对值最大(0.590和0.580),是主要影响变量。

影响深山区、浅山区村民在村外遇见野猪态度的因素是野猪毁田面积、农田收入比例、家庭年收入。主成分分析得到村民持赞同和中立态度与其社会经济影响变量的关系,其累计贡献率分别达到了71.572%和75.657%。野猪毁田面积是村民持赞同态度的主要影响变量,野猪毁田面积和毁田面积占比是村民持中立态度的主要影响变量。

影响深山区村民被毁田后态度的因素是野猪毁田面积、毁田面积占比,浅山区的影响因素是野猪毁田面积、家庭年收入。主成分分析得到村民持赞同态度与其社会经济影响变量的关系,其累计贡献率达到69.135%,认为已经包含原有信息量,家庭年收入是村民持赞同捕杀野猪态度的主要影响变量。

文化程度、户均土地面积、遇见野猪次数及林地收入比例对野猪容忍性各项指标的差异无统计学意义。

4 讨论

自1999年退耕还林工程及全面禁猎等政策开展以来,野猪以其生境适应能力强、繁殖率高等特性,种群数量得到较快增长(徐飞等,2013;李佳等,2015)。本研究区域初步调查得到野猪总体数量为6 284头±1 113头(置信度=80%),密度估计值为(1.253±0.222)头/km2(未发表数据),高于2009年调查所得陕西省野猪平均密度(0.894 8头/km2)(马福,张建龙,2009)。另一方面,野猪秋季喜食葛根Puerarialobata、栎树Quercusspp.的果实橡子等,橡子每2年或3年丰收一次(余海慧等,2009),近2年来,气候寒冷导致栎树结果大大减少,远不能满足野猪秋季食物需要,野猪数量的增加和野外食物的短缺加剧了野猪对当地农作物的危害,成为野猪与秦岭村民产生冲突的主要原因。

4.1 村民对野猪的容忍性分析

调查表明,与浅山区村民相比,深山区村民对野猪的容忍性更差。主要原因是野猪对深山区的农作物破坏较严重,直接威胁到深山区村民的生存:(1)秦岭深山区的基础设施较差,村民收入主要靠种植农作物,对土地的依赖性高,浅山区的经济基础较好,依托当地的旅游资源,村民以经营农家乐和种植瓜果为主;(2)浅山区以生态旅游为主导的经济产业逐步发展,对当地的生境干扰加大(马建章,程鲲,2008),这可能会使野猪迁往深山区,增加了深山区农田被毁的几率;(3)被纳入省市规划的深山区搬迁村,多数村民因经济能力较弱或就业技能不足等原因仍分散住在山区,部分村民迁出山区会使剩余村民受灾状况更严重;(4)浅山区农作物种植减少,当地村民的直观感觉是野猪数量减少,而深山区村民仍以种地为生,部分村民迁出而农作物种植减少,村民直观感觉是野猪数量增多、毁坏农作物情况更加严重;(5)野猪危害受食物、安全等因素的影响(Schleyetal.,2008),秦岭山地村民种植的主要农作物如玉米、土豆、小麦等,属于野猪喜好的食物,且距林缘近、远离道路的农田受害频率更高(Honda & Sugita,2007),因此深山区遭受野猪危害更严重。此外,在农作物成熟期,深山区绝大多数村民采用扎稻草人、燃放鞭炮或巡逻的方式来减少野猪危害,往往耗费很多的时间和精力,但却收效甚微。

与周学红等(2008)、徐飞等(2013)的研究结果不同,本研究中户均土地面积不是影响村民对野猪态度的因素。而村民农田收入所占比例越大,家庭年收入越少,村民越担心农田被毁;野猪毁田面积越多,毁田面积占比越大,村民对野猪的容忍性就越低。在访问中发现,秦岭山地近年来遭受野猪危害越来越严重,部分村民已由耕种农作物全部转为经济林木,如核桃Juglansregia、香椿Toonasinensis、毛栗Castaneamollissima、山茱萸Cornusofficinalis、白皮松Pinusbungeana等的种植,一些村民甚至放弃了农作物种植,去山里挖取葛根等为生,农田处于撂荒状态;Shibia(2010)研究表明,受教育程度高的受访者对野生动物的保护意识也高,往往能从事保护区以外的非农业职业,但本研究未发现文化程度可影响村民对野猪的容忍性。秦岭山地村民受教育水平普遍较低,对土地资源的依赖性高,仅9.23%的村民表示赞同国家实施保护野猪种群的措施。

4.2 措施与建议

4.2.1 完善和落实相关的野生动物致害补偿条例

在利益和生计受到威胁的情况下,人们对野生动物保护的支持度往往会降低(Naughton-Trevesetal.,2003)。当冲突所致的经济损失超出当地村民承受范围时,其往往会报复性伤害肇事动物(Kahler & Gore,2015)。适当的致害补偿能改善村民对野生动物的敌对态度,对村民经济和野生动物起到保护作用(韩徐芳等,2018)。

《陕西省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》规定,只有国家和省重点保护陆生野生动物肇事造成的损失才能得到补偿(陕西省人民政府,2004)。而野猪并非重点保护动物,村民遭受野猪危害后得不到任何赔偿。此外,该补偿制度还存在缺乏专业技术核查人员、核查工作量大、补偿方式单一等问题(侯一蕾,温亚利,2012)。因此,本研究认为,应针对当前存在的这些问题及时完善补偿条例,将野猪等其他保护动物造成的人身和财产损失纳入补偿范围;明确核查主体,省级划拨专项资金支持核查工作;采用技术、实物、政策优惠等多种方式补偿。

4.2.2 合理开展狩猎活动,开发利用野猪资源狩猎活动是控制目标动物野外种群数量最实际有效的措施(Macmillan & Leitch,2008)。科学、规范的狩猎活动对狩猎期、狩猎物种及数量、狩猎区域及方式有严格管理(曹识等,2014)。采用野生动物的年猎捕量低于年增殖量的原则,既能维持种群稳定发展,又不至于过度增长导致冲突升级。本研究区域可借鉴已有研究制定狩猎限额,如姜东涛(1993)以野生动物最大生活年龄求算年增殖率,并扣除20%的保险系数作为最大猎捕率,进而得出年最大猎捕量。根据本次调查所得的野猪种群数量,西安市应建立的野猪年最大猎捕量为200头。此外,还需进一步调查野猪种群结构以明确狩猎的雌雄比和雌雄量。

4.2.3 加大村民就业技能培训和收入转型生态旅游能为当地村民提供就业机会,提高经济收入,降低其对土地的依赖性(刘静等,2009)。秦岭山地村民文化素质普遍较低,缺乏经营资金和相关的技能培训,需要从政策上帮助村民开展生态旅游,使其充分参与进来,从而达到当地村民经济和野生动物保护可持续发展的目标。

4.2.4 调整作物结构相关研究表明,种植野猪不喜食的作物类型或避开农作物成熟季节与野猪食物匮乏季节的重叠,能有效降低作物对野猪的吸引力,将源于农作物种植地的冲突转移,减少野猪危害(Merkensetal.,2012;徐建英等,2016)。据当地村民反映,将农作物转为核桃等经济林木种植后,野猪对农作物的危害降低。

5 结论

问卷调查已成为研究如何缓解当地村民与野生动物之间冲突的重要手段。利用调查数据对秦岭山地村民与野猪之间的冲突及其影响因素进行分析,深山区、浅山区村民在5项指标上的差异均有高度统计学意义,深山区村民对野猪的容忍性显著低于浅山区。野猪毁田面积、毁田面积占比、农田收入比例、家庭年收入等4个因素是影响村民对野猪容忍性的主要因素。在未来野生动物与人类冲突的研究中,研究者更应关注冲突在地域间的差异,因地制宜,采取符合当地情况的措施和建议以有效缓解冲突。