云南西部克钦湍蛙的鉴定与描述及克钦湍蛙在中国的分布讨论

2020-09-27刘硕饶定齐

刘硕, 饶定齐

(1. 中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆,昆明650223; 2. 中国科学院昆明动物研究所,昆明650223)

湍蛙属AmolopsCope, 1865目前包含60个物种,广泛分布于喜马拉雅山脉南部和东部,中国大陆东南部,马来半岛等地区(Frostetal.,2020);该属以蝌蚪口后腹部有吸盘,成体指末端膨大具有吸盘且背面有横沟而区别于其他类群(金义文等,2005)。克钦湍蛙Amolopsafghanus是Günther(1858)描述发表的,后来被作为西域湍蛙Amolopsmarmoratus的同物异名(Anderson,1871,1879;Boulenger,1882;Mason,1882;Bourret,1942;Dubois,1992)。Dever等(2012)利用在缅甸采集的标本经过分子及形态方面与西域湍蛙的对比,在2012年恢复了克钦湍蛙的有效性并对其重新做了描述。克钦湍蛙的模式产地在原始描述中被记载为阿富汗。后续的研究者们认为这个模式产地的记载是错误的(Annandale,1912),Dever等(2012)认为克钦湍蛙模式标本的采集地应该是在缅甸克钦邦。

中国云南省西部和西藏自治区墨脱县有西域湍蛙的分布记录(杨大同,1991;费梁等,2009,2012;李丕鹏等,2010),Lyu等(2019)提出在云南西部分布的不是西域湍蛙而是Amolopsafghanus,并将其中文名译为“克钦湍蛙”。

2018年9月,野外考察期间在云南省德宏傣族景颇族自治州采集到一些湍蛙标本,分子和形态分析结果都表明这些标本属于克钦湍蛙,与Lyu等(2019)的观点一致。

1 材料与方法

克钦湍蛙雄性成体标本4号(KIZL201807、KIZL201813~KIZL201815),雌性成体标本5号(KIZL201808、KIZL201816~KIZL201819),2018年9月1日采自云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县铜壁关乡(97.599 734°E,24.613 565°N, 海拔1 248 m);雄性成体标本5号(KIZL201809、KIZL201810、KIZL201820~KIZL201822),2018年 9月 30日采自云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县那邦镇(97.586 110°E,24.714 924°N,海拔290 m)。对标本肝脏取样并97%乙醇保存,取样后的标本75%乙醇保存。所有标本均保存于中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆两栖爬行动物标本库(图1)。

图1 克钦湍蛙标本(A、C: 背面, B、D: 腹面)Fig. 1 Amolops afghanus specimens in preservative (A, C: dorsal view; B, D: ventral view)

扩增了来自2个不同采集地的4号个体的线粒体基因16SrRNA,使用的引物为:L2188(Matsuietal.,2006):5’-AAAGTGGGCC-TAAAAGCAGCCA-3’和16H1(Hedges,1994):5’-CTCCGGTCTGAACTCAGATCACGTAGG-3’。

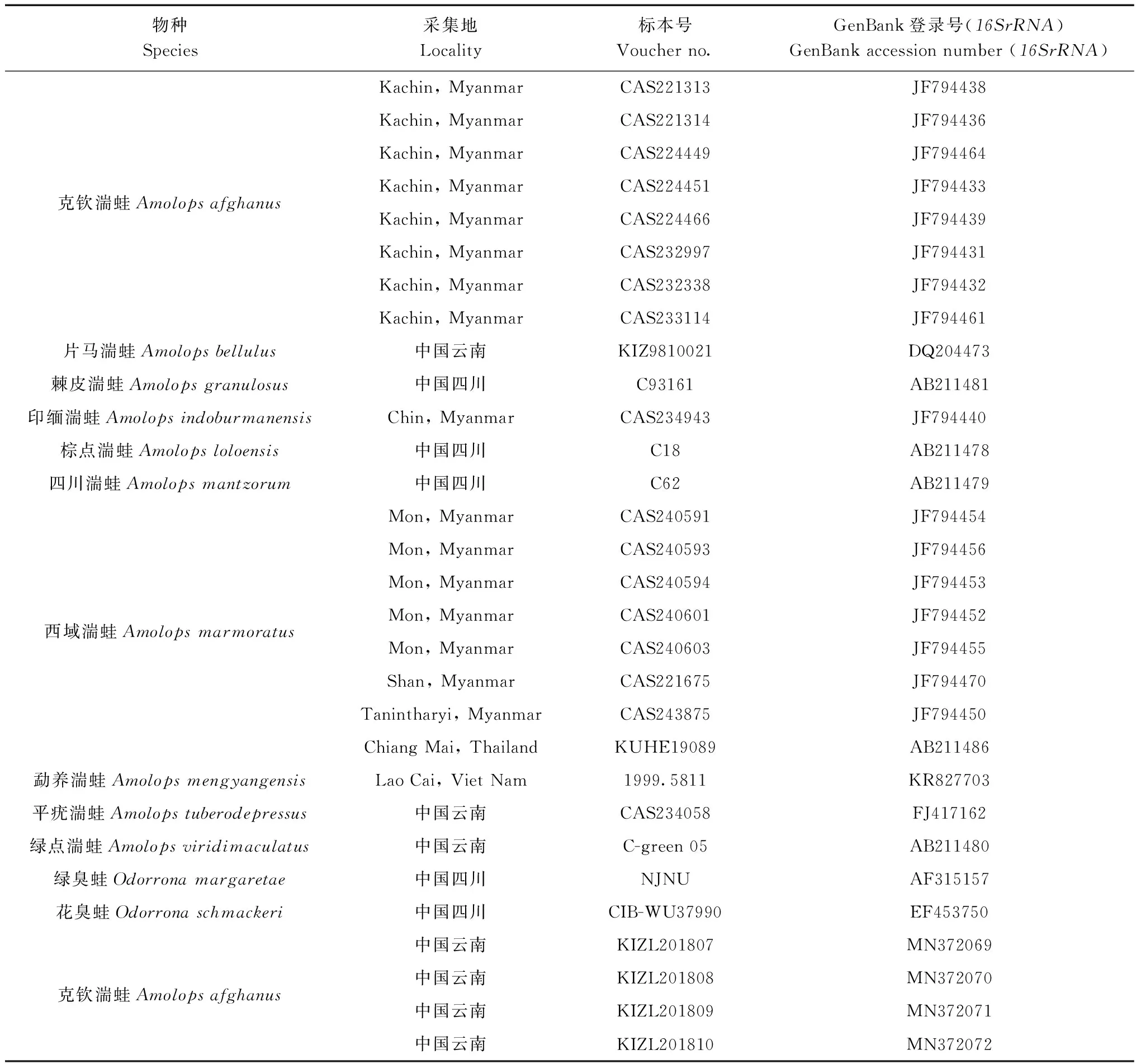

首先使用lasergene中的sequman对原始序列进行剪切,得到长度为850 bp的片段。本实验扩增了克钦湍蛙序列,并从NCBI网站下载了部分湍蛙属物种的16SrRNA序列以及花臭蛙Odorronaschmackeri和绿臭蛙Odorronamargaretae的16SrRNA序列作为外群(表1)。使用Clustal X 1.83(Thompsonetal.,1997)进行序列比对。物种间的遗传距离(P-distances)使用MEGA 5计算(Tamuraetal.,2011)。在MEGA 7(Kumaretal.,2016)中筛选最适合该数据集序列演化模型进行最大似然法(Maximum Likelihood,ML)分析和贝叶斯分析(Bayesian Inference,BI)。根据BIC标准,适合本数据集的模型为GTR+G。使用MEGA 7构建最大似然树,系统进化树的测试方法为Bootstrap,重复次数设为1 000,进化距离模型选择General Time Reversible Model,Rates among sites 设置为Gamma Distributed (G),分支交换算法设置为SPR level 3。使用MrBayes 3.2(Ronquistetal.,2012)构建BI树,替换模型设置为GTR模型,位点间差异比率设为gamma,使用马尔可夫链-蒙特卡罗(MCMC)数据模拟技术来估算后验概率,运算2 000 000代,隔1 000代抽样一次(王勇等,2009),并通过设置参数“diagnosis”来计算2个随机起始程序的平均标准差,burn-in即为标准差在0.01以前的抽样数,BI 树即根据剩余样本构建的50%一致树(consensus tree)。BI 树上各分支节点的支持率以后验概率(posterior probability,PP)表示。

表1 本研究中使用的序列信息Table 1 Sequences used in this study

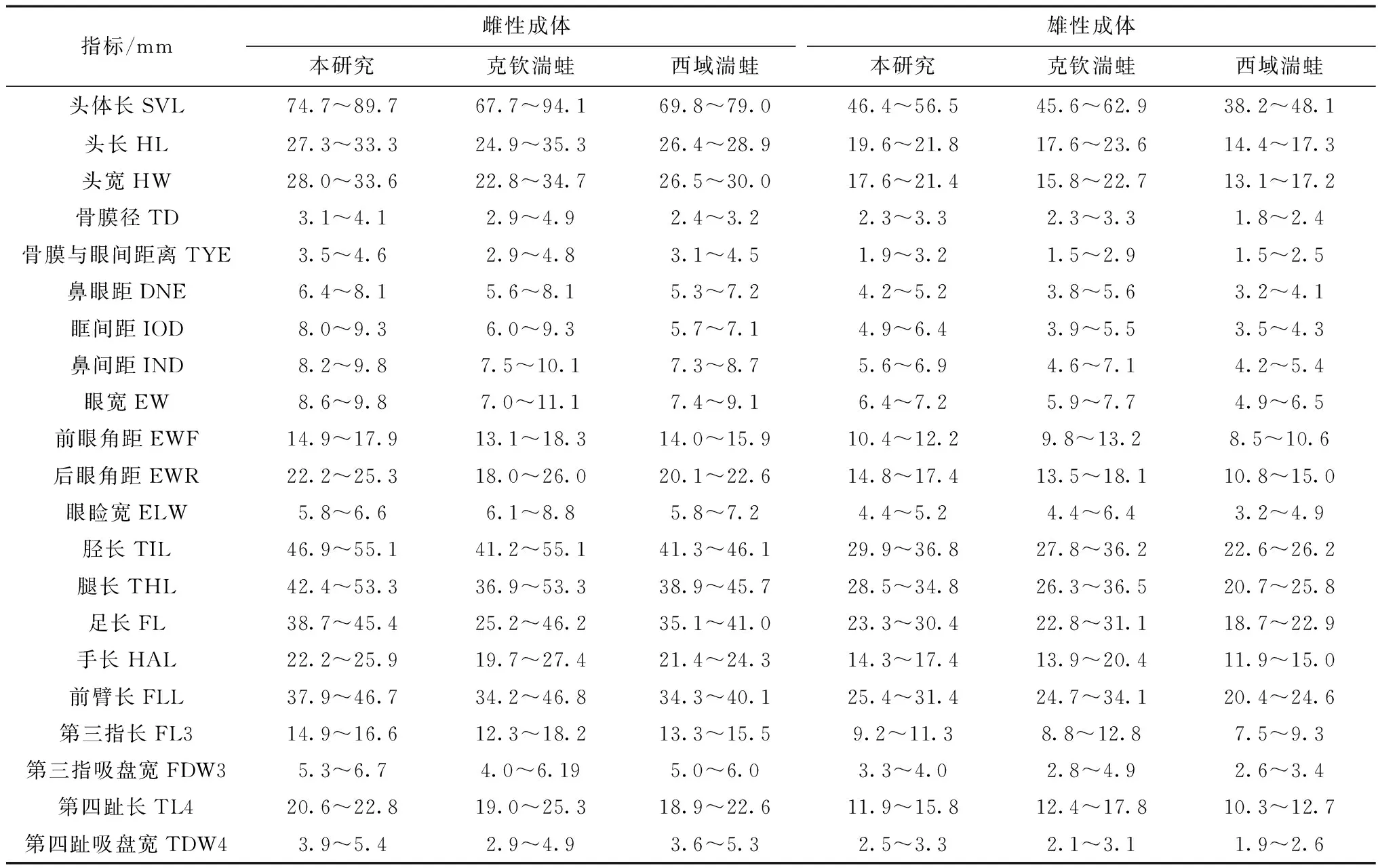

采用电子数显游标卡尺对14号标本进行形态学测量,精度为0.1 mm(表2)。测量方法参照Dever等(2012):头体长(SVL,从吻端到泄殖孔的长度)、头长(HL,从吻端到下颌后缘的长度)、头宽(HW,头部的最大宽度)、鼻间距(IND,鼻孔间的距离)、眶间距(IOD,两上眼皮间的最小距离)、骨膜径(TD,横向的骨膜直径)、骨膜与眼间距离(TYE,从骨膜的前缘到后眼角的距离)、鼻眼距(DNE,从鼻孔中央到眼的前缘的距离)、眼宽(EW,前后眼角间的距离)、前眼角距(EWF,两前眼角间的距离)、后眼角距(EWR,两后眼角间的距离)、眼睑宽(ELW,上眼睑的横向宽度)、前臂长(FLL,从肘部到第三指末端的长度)、手长(HAL,从外掌突基部到第三指末端的长度)、第三指长(FL3,从第三指和第四指间蹼的基部到第三指末端的长度)、第三指吸盘宽(FDW3,第三指吸盘的最大横向宽度)、腿长(THL,从泄殖孔到膝关节的长度)、胫长(TIL,从膝关节到踝关节的长度)、足长(FL,从内蹠突的近端到第四趾末端的长度)、第四趾长(TL4,从第三个关节下瘤近端到第四趾末端的长度)和第四趾吸盘宽(TDW4,第四趾吸盘的最大横向宽度),并将测量结果与Dever等(2012)的数据进行比较(表3)。

表2 克钦湍蛙的形态测量Table 2 Morphometrical measurements of Amolops afghanus

表3 成体克钦湍蛙、西域湍蛙标本和本研究采集标本的形态数据比较Table 3 Morphometrics of adult specimens of Amolops afghanus, A. marmoratus, and the specimens in this study

2 结果

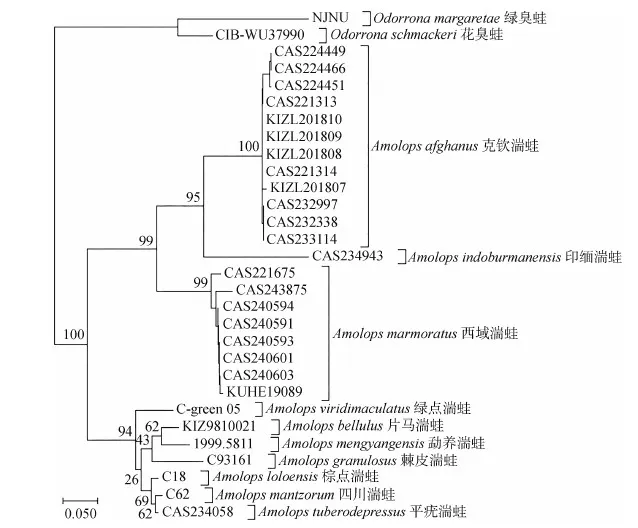

2.1 系统发育分析

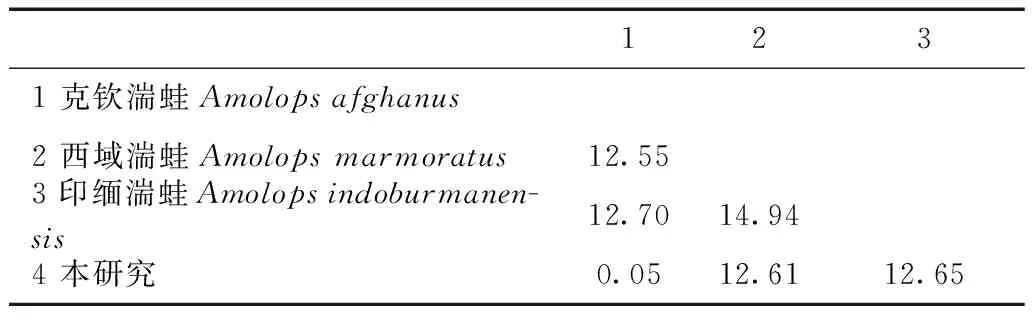

BI 树和ML 树显示出相同的结果(图2,图3):采集标本的序列和网上下载的克钦湍蛙的序列聚在一起,和印缅湍蛙AmolopsindoburmanensisDever, Fuiten, Konu and Wilkinson, 2012互为姊妹群后再与西域湍蛙聚在一起。采集标本的序列与网上下载的克钦湍蛙序列的平均遗传距离为0.05%,与印缅湍蛙的平均遗传距离为12.65%,与西域湍蛙的平均遗传距离为12.61%(表4)。

表4 基于16S rRNA计算的湍蛙属部分物种间的平均遗传距离(%)Table 4 Average p-distances (%) among Amolops species based on 16S rRNA gene

图2 基于16S rRNA 构建的湍蛙属部分物种的最大似然系统发育树Fig. 2 Maximum likelihood phylogram of Amolops species based on 16S rRNA gene

图3 基于16S rRNA 构建的湍蛙属部分物种的贝叶斯系统发育树Fig. 3 Bayesian phylogram of Amolops species based on 16S rRNA gene

2.2 形态特征

体型较大,雄性体长46.4~56.5 mm,雌性体长74.7~89.7 mm。头扁平,头宽略大于头长;吻钝圆,突出于下颌;吻棱显著;颊部略凹;眼间和额部区域平;鼻孔位于吻与眼间略偏吻端的位置;鼻间距大于眼间距;眼大,瞳孔横置;眼间距离大于上睑宽;鼓膜较明显,小而圆,直径小于眼径之半;犁骨齿发达;舌向两侧扩展,后半部游离,后端具“U”形缺刻。

前肢长,前臂及手长大于体长之半;指细长,所有指端具吸盘,指吸盘均有边缘沟,第三指端吸盘最大,远大于骨膜直径;指长序为Ⅰ<Ⅱ<Ⅳ<Ⅲ,第三指长小于前臂长。

后肢长,前伸贴体时胫跗关节超过吻端;左、右跟部重叠;胫长略大于体长之半;趾间全蹼,趾端吸盘略小于指端吸盘,趾吸盘均有边缘沟;趾长序为Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ<Ⅴ<Ⅳ。

雄蛙体背、体侧和四肢背面均散以圆疣;雌蛙体背和四肢背面较光滑,体侧和肛门附近有少数圆疣;颞褶短而厚,从眼延伸到骨膜后方;无背侧褶;雄性第一指基部具婚垫,有1对咽侧下外声囊。

雄蛙背面橄榄绿色或黄色,有成片的褐色或棕色花斑;雌蛙背面黄色,有块状的褐色或棕色花斑;四肢背面有深色横纹;腹部乳白色,无斑或散有灰色斑(图4)。

图4 成体雄性(上)和成体雌性(下)克钦湍蛙Fig. 4 Adult male (top) and adult female (bottom)Amolops afghanus

2.3 生态特征

克钦湍蛙标本于夜间采自云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县、陇川县和瑞丽市海拔200~1 300 m河流边的岩石或树枝上。与克钦湍蛙同生境分布的有圆斑臭蛙O.rotodora、云南臭蛙O.andersonii、陇川大头蛙Limnonecteslongchuanensis、杨氏原指树蛙Kurixalusyangi、陇川灌树蛙Raorchesteslongchuanensis、斑腿泛树蛙Polypedatesmegacephalus、白颌大树蛙Zhangixalussmaragdinus、腺角蟾Megophrysglandulosa、费氏角蟾M.feii、盈江掌突蟾Leptobrachellayingjiangensis、蚌西拟树蜥Pseudocaloteskakhienensis和盈江竹叶青蛇Trimeresurusyingjiangensis。成年雌性克钦湍蛙个体远大于雄性,曾见一雌性个体将一同种雄性个体吞食,说明个体较大的克钦湍蛙有捕食个体较小蛙类甚至同类的习性。

3 讨论

克钦湍蛙Amolopsafghanus曾被认为是西域湍蛙Amolopsmarmoratus的同物异名,直到Dever等(2012)恢复了其有效性。此前众多中文文献都在使用Amolopsafghanus和Amolopsmarmoratus这2个拉丁名,但其对应的中文名均为西域湍蛙(田婉淑,江耀明,1986;费梁等,1990,2005,2009,2010,2012;杨大同,1991;费梁,1999;杨大同,饶定齐,2008),这些学者认为Amolopsafghanus和Amolopsmarmoratus是同一个物种即西域湍蛙,由此推测,此期间中国学者发表的英文文献中Amolopsafghanus指的也是西域湍蛙(Liu,1950;Liuetal.,2000),均认为国内分布有西域湍蛙。克钦湍蛙恢复有效性后,国内依然只记载有西域湍蛙分布而没有记载克钦湍蛙分布,直到Lyu等(2019)将原记录分布在云南西部的西域湍蛙改订为克钦湍蛙。

Lyu等(2019)依据分子数据分析认为云南西部分布的是克钦湍蛙而不是西域湍蛙,但并未对产自云南西部的克钦湍蛙进行形态描述。本研究综合了云南德宏湍蛙标本的分子及形态学数据,与Lyu等(2019)的结论一致。又经查阅,中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆两栖爬行动物标本库内的“西域湍蛙”标本均产自云南省德宏傣族景颇族自治州(盈江县、陇川县、瑞丽市),且全部为克钦湍蛙,因而支持将原记录分布在云南德宏的西域湍蛙改订为克钦湍蛙。

至于西域湍蛙在西藏自治区的记载,最初是Annandale(1912)在墨脱采集到1号标本(ZSIC 16950)并描述为Ixalusargus,后来被Boulenger(1920)和Dubois(1974)定为Amolopsafghanus的同物异名,后来又被Dubois(1992)定为Amolopsmarmoratus的同物异名。此后对西藏自治区有西域湍蛙分布的记载皆来源于此,再无新的记录。依据Dever等(2012)的研究,克钦湍蛙分布在缅甸北部,而西域湍蛙则分布在缅甸南部。西藏墨脱较接近于缅甸北部而离缅甸南部甚远,由此推测西藏墨脱更可能分布有克钦湍蛙而非西域湍蛙。

结合Lyu等(2019)的结果,目前克钦湍蛙在中国的分布范围包括云南省保山市龙陵县,德宏傣族景颇族自治州盈江县、陇川县和瑞丽市。由于目前尚未采集到且未查阅到西藏墨脱的相关标本,西藏墨脱是否有克钦湍蛙分布还有待进一步研究确定。

致谢:感谢欧阳德才和欧阳磊在野外考察时的协助;感谢同事们的帮助和建议;感谢审稿人对稿件修改的宝贵意见;感谢中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆李维薇副馆长给予考察的支持;在此谨表谢忱!