民国时期黄山景区建设经费概算与筹措研究

2020-09-24任唤麟罗海燕

任唤麟,吕 彬,罗海燕

(淮北师范大学 历史文化旅游学院,安徽 淮北235000)

民国时期(1912—1949)是中国旅游由传统走向近代的重要阶段[1],其变化不仅表现在旅游方式与旅游经营服务的近代化(或称现代化)上[2-3],也表现在旅游规划建设的近代化上。尽管局势动荡,经济困难,民国时期中国旅游仍然在许多方面有所发展,尤其是在20 世纪20—30 年代曾出现短暂的繁荣期,从而推动了这一时期名山旅游的开发建设,安徽黄山景区的开发建设即其中之一。

黄山景区,民国时期称“黄山风景区”[4]或“黄山公园”[5],其具有近代意义的、较大规模的开发建设始于1934年1月黄山建设委员会的成立,至1937年7月全面抗战爆发后,只维持有零星的、小规模的建设。建设委员会由有识之士发起筹备,安徽省政府组织,其委员包括省政府委员、部分督察黄山地域事务的专员及省政府聘请的社会知名之士[6]。经省政府常会议决通过,开辟黄山公园,设立黄山建设委员会①。在建设委员会主持下,黄山景区建设制订了规划(计划),并取得了一定的建设成就。建设内容包括开辟登山道路、勘定景区范围及开展游憩设施、风景设施建设与相关生产建设。经建设委员会勘测并会商确定,黄山景区四至为,东至太平县谭家桥,西至太平县力溪坦(栗溪坦),南至歙县汤口镇,北至太平县甘棠镇[7]。如此大的区域,要完成众多项目建设,在当时条件下,建设经费是一大问题,因此建设经费的安排与筹措成为建设委员会一项重要工作。

从景区建设视角考察近代名山旅游的发展,现有研究有所涉及。如关于民国时期达官显贵在黄山租地置房(度假别墅)的研究,介绍了建设委员会主持黄山建设期间(1934—1943)达官显贵在黄山考察与租地建房的背景、决策、计划、实施等情况[8];关于近代外国人庐山牯岭经营避暑地的研究,分析了避暑地建设给庐山带来现代性及其规划、建筑等方面的殖民主义属性[9];关于近代鸡公山旅游的研究,论述了20 世纪初至30 年代外国传教士对鸡公山旅游的开发及其影响[10]等。这些研究有助于增进对近代中国名山景区建设的认识,但缺少对总体规划背景下景区建设具体、深入的研究,如黄山建设委员会在当时困难条件下怎样安排与解决黄山景区建设经费问题等。通过文献调查与梳理,对民国时期(主要是1934—1937 年)黄山景区建设总体规划下经费概算及筹措作一探究,旨在进一步增进对近代中国名山景区建设的认识。

一、黄山景区建设经费支出概算

黄山景区建设经费筹措方案主要基于黄山景区建设经费支出概算。依据《安徽黄山建设委员会组织章程》第八条,黄山建设经费概算由建设委员会拟订,省政府核定。建设委员会在为解决“最迫切的需要”而拟定的《黄山初步建设三个月计划》[11],以及为“全部建设计划”大纲而拟定的《黄山建设三年计划》[12]中,均有关于计划建设项目所需经费的概算。

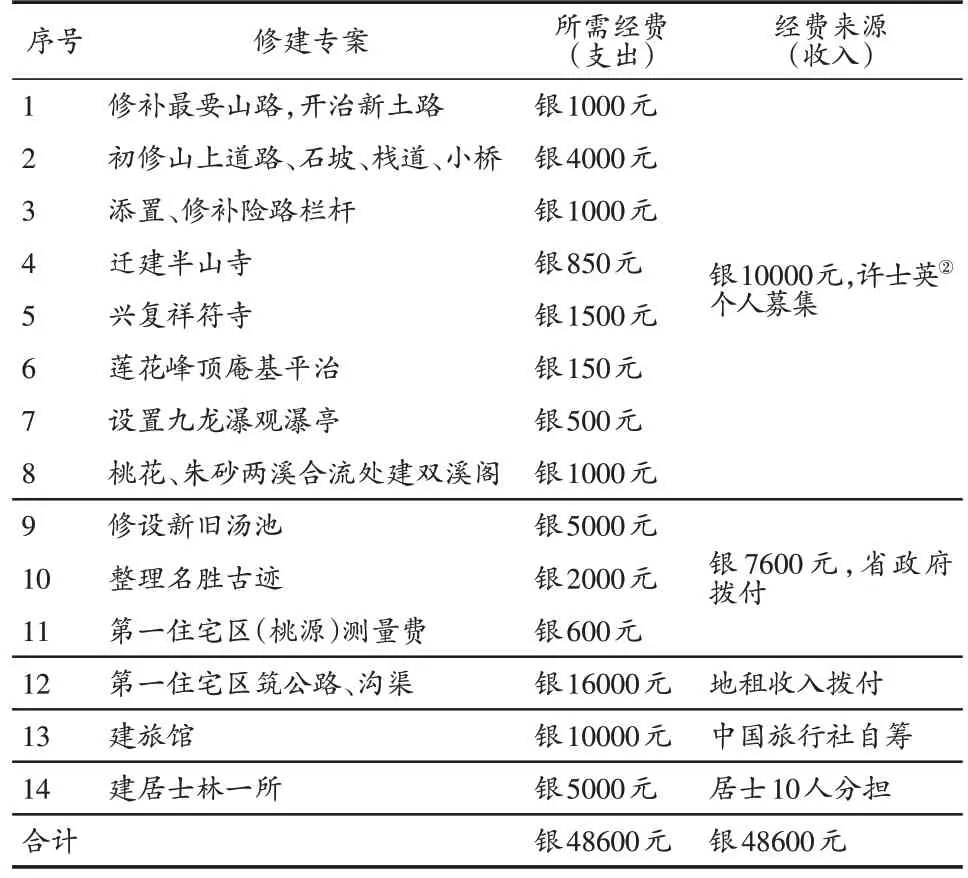

1.三个月建设计划经费支出概算

据《黄山初步建设三个月计划》,拟在1934 年7月1 日至9 月30 日对黄山景区完成初步建设,其迫切需要修建或修缮的项目如表1 所列。由表1 可知,所需支出经费合计为银48600 元,涉及交通、游憩、风景及服务等方面设施的修建,这不包括黄山建设委员会及其下属机构(如黄山办事处)等的运行与管理费用。其中,游憩与风景设施建设支出为银11000元(表1中序号4—10各项合计),服务设施建设支出为银15000 元(表1 中序号13—14 各项合计),交通(含沟渠)建设支出为银22000 元(表1 中序号1—3、12 各项合计)。内部交通一直是黄山景区的薄弱环节,是最迫切需要改善的方面,因而成为“三个月计划”建设的重点,交通建设方面的经费支出占比也最大,占总支出的45.3%。游憩与风景建设主要依赖原有的设施与自然风景,建设经费支出最小,只占总支出的22.6%,为交通建设支出的一半。

表1 1934年黄山景区初步建设三个月计划经费概算

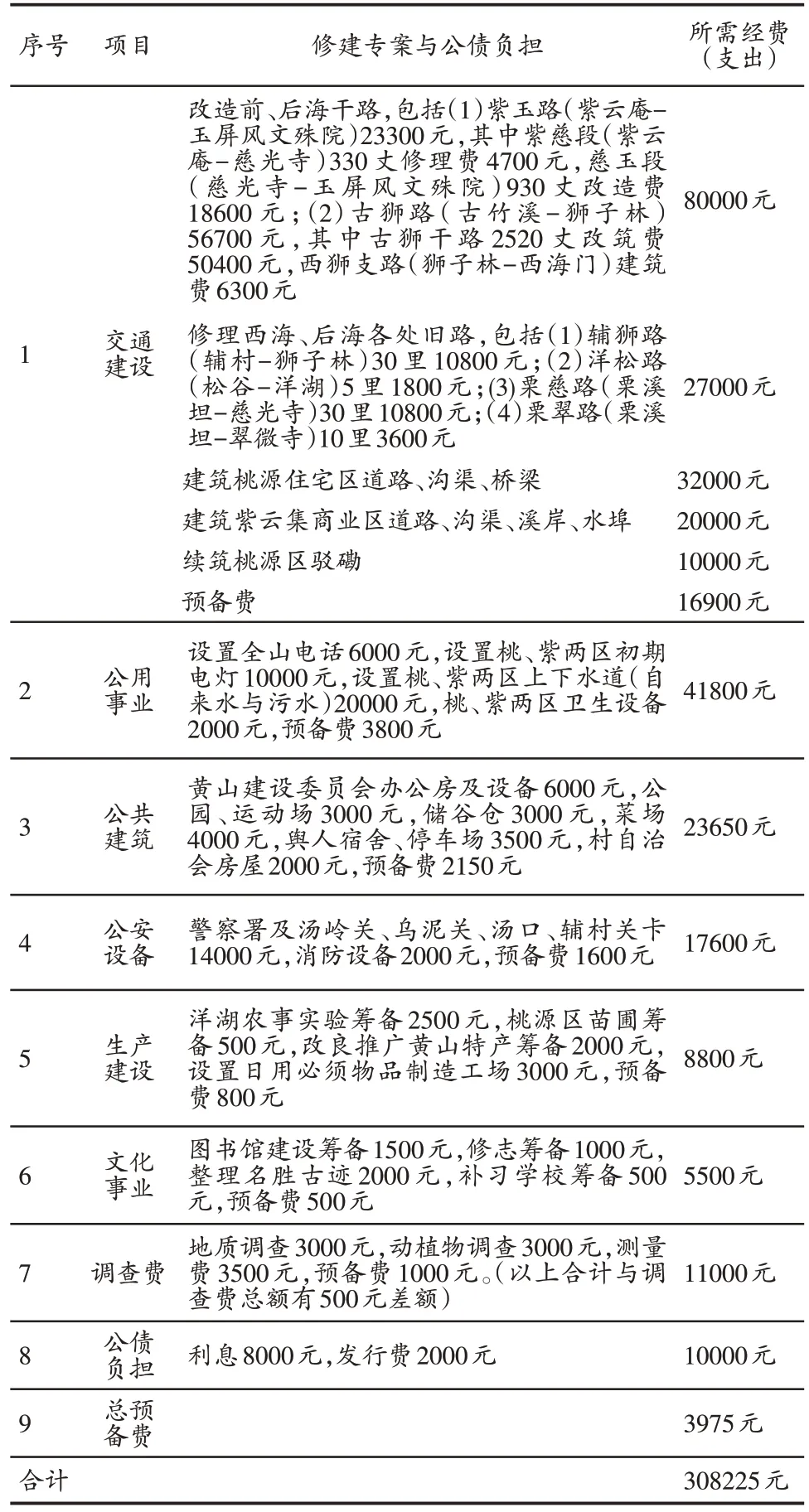

2.三年建设计划经费支出概算

建设委员会在1935年1月通过的《黄山建设三年计划》中对第一年建设计划经费作了概算(表2),并拟在第一年建设计划工程实施过半时,再行编定第二、第三年建设计划经费概算,但因时局不稳、外寇入侵等原因,第二、第三年建设计划经费概算并未编定。按“三年计划”,第一年以交通建设为主,生产、文化建设为辅,费用总额为308225 元(时币,下同),其中交通建设费用各项(含预备费)合计为185900 元(表2),占费用总额的60.3%;其他公用事业、公共建筑、公安设备、生产建设、文化事业、调查费、公债负担、总预备费等各项费用合计为122325元,只占费用总额的39.7%。

表2 1935年黄山景区三年建设计划第一年经费支出概算

3.小结

“三个月计划”和“三年计划”第一年支出概算体现了建设委员会黄山建设谋划的思路,突出了重点,反映了黄山建设的实际需要。这无疑是建立在建设委员会详细的前期调查研究基础之上的,建设项目与经费支出安排具有较大的合理性,这也是“三个月计划”和“三年计划”第一年得以较顺利实施并取得一定建设成就的原因之一。“三个月计划”拟重点投入景区内部交通建设,其次为服务设施建设,再次为游憩与风景设施建设(表1)。这样安排抓住了景区内部交通薄弱这一主要矛盾,对促进黄山旅游的发展具有重要意义。历来黄山的旅游接待主要靠寺庙庵堂,并无专门的服务设施,“三个月计划”的实施使黄山具有了其历史上第一批专门的旅游接待设施。游憩与风景设施的投入相对较少,因为黄山旅游开发主要靠其禀赋优异的自然景观资源。

作为“全部建设计划”大纲的“三年计划”,其第一年仍然以景区内部交通建设为投入重点,内部交通建设支出占60.3%,已超过“三个月计划”交通建设支出占比,说明经过三个月建设后,景区内部交通仍然是黄山旅游发展的短板,仍然需要重点投入。在“三年计划”中,第二年以生产建设为主,以交通与文化建设为辅;第三年以文化建设为主,以交通与生产建设为辅。可见,“三年计划”顺次以交通、生产与文化建设为重点,这一计划反映了黄山景区当时经济社会发展落后的实际,其经济社会发展不足以支撑大规模的旅游发展。这也是“三年计划”第一年除重点投入景区交通建设外,其他各项建设投入以基础事业(表2 中序号2—6 各项)为重点,甚至整个“三年计划”都是以基础事业建设投入为重点,而不是以游憩与风景设施建设投入为重点的原因。

二、黄山景区建设经费筹措

(一)方案

为实施建设计划,建设委员会在拟定建设经费支出概算时制订了经费筹措方案。依据《安徽黄山建设委员会组织章程》第七条,黄山建设委员会经费依下列办法筹措:(1)呈请补助;(2)募捐;(3)以黄山将来收入担保筹措。建设委员会在制订“三个月计划”与“三年计划”时的经费筹措方案采用了上述办法,但又不限于此。

1.“三个月计划”经费筹措

在“三个月计划”经费筹措中,建设委员会除拟呈请补助、募捐外,还通过地租收入、捐建、招商等办法筹措经费,采用任务分解、项目对应的方式。其中,许世英个人募捐银10000 元,负担表1 序号1—8 各项建设经费;呈请省政府拨付银7600 元,负担表1 序号9—11 各项建设经费;第一住宅筑区公路、沟渠经费银16000元由地租收入拨付;居士林一所银5000元,由许世英邀集居士10人分担,每人负担银500 元。旅馆建设则是采取招商的方式,引进上海银行旗下中国旅行社,由中国旅行社自行建设旅馆,负担银约10000 元。中国旅行社的成功引进不仅解决了旅馆建设经费问题,而且中国旅行社还在黄山设立了分支机构,使黄山有了历史上第一批专门的旅游服务机构。总之,三个月建设计划的顺利实施与建设经费多方面的成功筹措不可分。

2.“三年计划”第一年经费筹措

为筹措“三年计划”第一年建设经费,建设委员会拟定了收入概算草案[12]:(1)桃源住宅区紫云集商业区地租收入132825 元;(2)向国民党中央政府请拨补助费50000 元;(3)向省政府请拨补助费31425元;(4)发行黄山建设短期有息公债100000元,以灵谷、狮林、天海等处放租土地收入作担保。除去公债发行成本等6025元,以上各项预计可筹措经费合计308225元,与“三年计划”的第一年经费支出概算总额(表2)相等,可实现收支平衡。其中,安徽省政府为补助黄山建设委员会第一年建设经费制订了支付规则[13]。省政府补助建设委员会第一年建设经费,专为补助其第一年建设计划内第1—7等项(表2序号1—7)。按规则,建设委员会于每一项建设开始实施时,按原概算所定各项目经费数的10%,向省政府请领补助费,且全年各项补助费总额不超过31425 元(即概算草案中向省政府请拨补助费总额)。请领的每一项补助费必须是专款专用,详细列出支出项目,并按原定建设计划实施。至1935年5 月,安徽省政府按上述方案对“三年计划”第一年建设经费给予了补助[14]。

(二)对策

上述经费筹措方案虽然在景区建设资金保障上发挥了重要作用,尤其是基本保证了“三个月计划”与“三年计划”第一年的顺利实施,但在后续建设中资金仍然存在较大缺口,并且前期建设经费是从紧做的概算,比如不包括建设委员会及其下设机构的运行与管理费用。为此,建设委员会采取了相应对策。

1.加强经费管理

依据《安徽黄山建设委员会组织章程》第五条,建设委员会委员及职员均为名誉职务,概不支薪,其中秘书与事务员由省建设厅派员兼任。经过两次聘请,建设委员会委员人数曾达到193 人③,不支薪水节省了大量开支。为加强经费管理,省政府还在建设委员会中专门设立了经费保管与审核委员会,以确保筹措资金的合理使用。黄山建设委员会成立后,下设驻黄山、上海与屯溪3 个办事处,以后又陆续增设驻沪办事处、南京问讯处、芜湖通讯处、杭州通讯处等机构。为确保建设资金专款专用,建设委员会规定办事机构运行经费从土地出租收入中支取,不占用建设资金。

2.动员社会力量

黄山景区建设本就是官方与民间的合作,193位委员多为社会知名之士,他们在建设计划外项目建设中发挥了重要作用。如在许世英推动下于1934年12月成立的“黄社”[15],为致力于黄山开发建设的民间社团,会员包括张大千、黄宾虹、汪采白等文化名人,黄社成立后多次组织黄山书画摄影展,对宣传推介黄山旅游起了一定作用。再如1936 年歙县人姚文采等自筹资金在黄山紫云溪建成“天都文物社”[16],文物社致力于文物收藏、研究与宣传徽文化,也对宣传黄山旅游起了一定作用。社会力量的参与不一定是直接的建设经费筹措,而是营造景区建设氛围,吸引人气,从而在促进公债发行、土地出租等方面具有积极意义。

3.实行以工代赈

“以工代赈”是官方或民间乡绅借助兴修公共工程,招募灾区流民贫农趋之赴工,给予其劳动报酬的有偿赈济方式[17]。最初因为黄山附近居民连年遭灾,茶收大减,市价低落,“饔(早饭)餐不继,衣被全无者,比比皆是”[11]49-50;有专员提出,拨赈灾款修筑黄山道路,使灾民生活与名胜开发两有裨益。提议得到肯定,第一次就从国民党中央赈灾款中获得拨付“千金”[11]59-60用于以工代赈。抗战全面爆发以后,黄山建设几近停顿,千余工人及其家属生活陷于困境,由黄山工赈处拨款,工人仍留在黄山做工,以工代赈,既维持了工人及其家属生活,又使黄山景区建设得以继续。这期间,通过以工代赈的方式筑成温泉至云谷寺15华里石板大道与紫云溪护岸工程,建成温泉大厦、排云亭、白龙桥、紫云桥等,并整修了几十处危险道路④。

4.收取游山捐

为进一步解决建设经费问题,1936年2月,黄山建设委员会在南京问讯处召开第四次常务委员会,会上作出一项决定,游客入山每人收游山捐1元,以补助建设费用[18]。游山捐(或游历捐、游览捐)是旅游门票的雏形,向游客收取游山捐在国内已有先例,如北平万寿山、江西庐山等曾收取游山捐以补充道路修建与维护经费[19]。黄山每年游山捐收入额待考;庐山入山者收1 元,儿童减半,据估计此项年收入可达1 万元。可见,收取游山捐无疑能在一定程度上缓解黄山景区建设经费压力。

三、结 论

“三个月计划”与“三年计划”的实施是黄山景区历史上第一次近代意义上的规划建设,证实了在中国旅游由传统向近代转型的过程中不只是旅游商业服务(如旅行社的出现)的近代化,还包括景区建设的近代化。民国时期的黄山景区建设是一项公益事业,不以赢利为目的,且具有旅游开发扶贫的意义,不仅促进了黄山旅游事业的发展,也为现代黄山景区建设打下了一些基础。

“三个月计划”与“三年计划”第一年在经费支出概算上比较合理,抓住了重点,解决了迫切需要解决的问题,符合黄山景区发展的实际。在经费筹措方面,建设委员会不仅在制定经费支出概算的同时制定了经费筹措方案,为建设计划的实施提供经费保障,而且还想方设法,整合官方与民间力量筹措资金,在艰难的条件下维持景区建设的困顿局面。这是当时黄山景区建设能够取得一定成绩的重要原因。

民国时期黄山景区建设经费概算与筹措,即使在现今社会安定、经济已长足发展条件下的景区开发建设也不无启迪。在法律法规约束下,在政策允许范围内,怎样通过土地出租换取旅游开发建设资金,如何动员社会力量,实现投资主体多元化,如何通过旅游扶贫,促进地区经济社会发展,改善民生,以及怎样在旅游开发建设中加强经费管理,做好经费预算,合理安排与使用资金,都是现今旅游开发建设中值得进一步探索的问题。

注释:

①安徽建设厅编辑委员会,《黄山建设》,中国国家图书馆馆藏,1934:17-18。

②许世英(1873—1964),安徽至德县(今东至县)人,曾任福建省民政长、安徽省省长、内阁总理、全国赈灾委员会委员长、驻日大使、黄山建设委员会主任委员等职,被称为“开发黄山第一人”。

③安徽省政府,安徽省二十三年度行政成绩报告(第4-8编),1934。

④姚启安,《姚文采和黄山》,《白下文史(第七辑)》,南京:南京市白下区政协文史资料工作委员会,1990:56。