站厅分离式地铁高架车站低影响开发设计策略研究

——以西安地铁5号线王道站为例

2020-09-24赵瑞泽林子琦刘剑春

赵瑞泽,林子琦,刘剑春

(1.西南交通大学建筑与设计学院,成都 611756; 2.轨道交通工程信息化国家重点实验室(中铁一院),西安 710043)

1 概述

随着我国城市公共交通基础设施快速发展,今后我国大中型城市的轨道交通将是城市公共交通发展的重点。而且今后城市轨道交通发展的重要方向将由地下轨道交通为主导的建设模式,逐步过渡到地铁与以高架轨道交通为主导建设模式的城市轻轨、跨座式单轨等多种制式轨道交通协调发展的阶段,城市高架轨道交通建设将迎来广阔的发展前景[1]。城市高架轨道交通包括地铁、轻轨以及区域铁路的高架线路部分[2],其中高架型地铁车站同时作为高架轨道交通与地铁交通的重要构成[3],具有重要的研究价值和意义。其根据车站站位与城市道路的关系可分为两大类:车站位于道路中和车站位于道路边绿化带内(或街坊内的)。路中式地铁高架车站根据站厅及站务用房位置的不同,又可分为三类:站厅分离式地铁高架车站、站厅高架式地铁高架车站和站厅落地式地铁高架车站[4]。其中站厅分离式高架车站相较于其他高架车站类型而言,其通透轻巧、整体体量适中,具有完整的可利用桥下空间与硬质场地。故本文选择站厅分离式高架车站作为特殊车站类型进行研究。

随着近年来我国城市化进程快速推进,极端气候频频出现,暴雨带来的内涝和环境问题也越来越突出。这些问题对我国城市轨道交通建设和运行都提出了更高的要求。我国在学习国外雨洪管理经验的基础上提出的海绵城市理念,在应对洪涝灾害、径流污染、水资源短缺等问题上起到了一定的积极作用。但目前将海绵城市理念与城市轨道交通相结合的设计及相关研究较少,缺乏理论的指导和实施的案例[5]。将海绵城市理念引入城市轨道交通建设中,有助于缓解极端气候对城市轨道交通造成的影响,对当前我国城市轨道交通建设具有积极的现实意义。

2 “站厅分离式”高架车站特征分析

站厅分离式高架车站是路中式高架车站的一种布置形式[3,6],其平面布局如图1所示。这种高架车站较其他类型相比,体量适中,占用两侧用地较少,可灵活进行布置。其主要结构特征如表1所示。

图1 “站厅分离式”高架车站平面示意

表1 “站厅分离式”高架车站特征

站厅分离式高架车站的主要绿化空间存在于桥下,可与生物滞留设施、下沉式绿地、雨水罐等措施结合,有利于保障雨洪安全、屋面雨水净化及可能条件下的回收利用;主要硬质空间存在于车站出入口周边,主要结合透水铺装、生态树池等措施来进行排洪防涝。

站厅分离式高架车站主要汇水来源为车站建筑屋面(屋面、桥面一般采用的排水方式为水流通过横纵坡汇流后进入雨水口,继而进入排水管道,最终通过排水立管进入地面排水设施或河流[7]),次要汇水来源为人行天桥界面汇水及产权内出入口周边地表径流[8]。

站厅分离式高架车站主要污染物多为高架桥上污染物,如颗粒物SS、燃油燃烧污染物、营养类物质、石油类物质、硫酸类物质、重金属等[9]。而建筑屋面汇水则比较干净,COD、BOD含量都比较低,雨水水质的成分也比较简单[10],可作为雨水回用资源储备。

3 “站厅分离式”高架车站低影响开发设计策略

对站厅分离式高架车站进行低影响开发设计,应通过分析其用地类型、汇水区、污染物等特征,确立雨水管理目标,选取相应海绵措施,因地制宜的将措施布置在场地内的可利用空间中,梳理低影响开发设计流程。具体海绵设计步骤包括:水文分析—确立雨洪管理目标—措施选取及设计。

3.1 水文分析

在进行水文分析时,应考虑其用地、污染物等特征,对其进行汇水区划分。站厅分离式高架车站周边场地可利用空间主要为桥下绿地空间、出入口周边硬质场地、产权范围内人行天桥等。其汇水区划分为车站建筑屋顶汇水、车站产权范围内的周边地表径流汇水(包含车站出入口周边用地汇水、人行天桥汇水、周边道路汇水等)。

3.2 确立雨洪管理目标

综合考虑设计场地用地类型、汇水区、污染物等特征,以地铁运营及人行、车行安全第一为首要原则,参考相应海绵城市设计导则上位控制目标,基于水质与水量双方面考虑,综合设定其雨洪管理目标。

3.3 措施选取及设计

在进行措施选取时,结合站厅分离式高架车站场地特点和雨洪管理目标,参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》的内容,分析高架车站的汇水过程,进行LID措施选取。如表2所示,海绵措施主要分为四大部分:渗透、转输、截污净化、储存。同时随着海绵城市建设研究与实践的推进,不断有新的措施或设备出现,鼓励使用新型LID措施。

表2 “站厅分离式”高架车站海绵措施选取

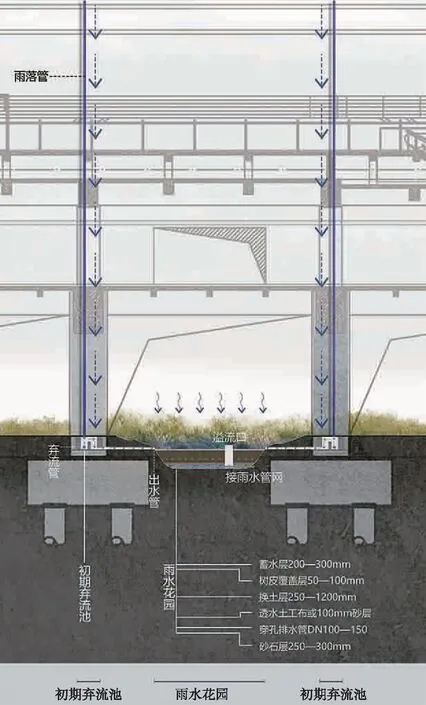

根据选取的海绵设施,结合车站可利用空间进行理想标准下的“站厅分离式高架车站”场地布置,如图2所示。针对桥下绿色空间,由于高架建筑屋面及桥面雨水径流,通过泄水口或雨水管传输至桥下空间(桥梁均是在每座桥墩处分割开来的, 因此桥面排水是以桥墩为界, 各段桥梁单独设置排水点[11]),因初期降雨时,前2~5 mm的雨水一般污染严重,流量也比较小,需设置初期弃流设施进行弃流,对弃流后的雨水采用渗透技术如生物滞留设施等进行处理(桥下空间由于其特殊环境,植物缺乏雨水灌溉可考虑适量使用保水剂[12]),若水量过大则通过溢流装置排入市政雨水管网;针对出入口周边用地,其主要为硬质空间,采用渗透技术如渗井、透水铺装等,若水量过大则通过溢流装置排入市政雨水管网。

图2 “站厅分离式”高架车站海绵措施布局示意

3.4 设计流程梳理

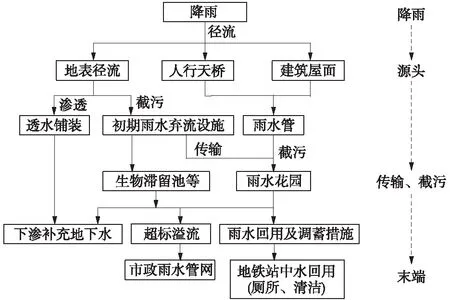

通过对站厅分离式高架车站低影响开发设计的思考,按照降雨—源头—传输—截污净化—末端的顺序,梳理出了针对于该类型高架车站的低影响开发设计流程,如图3所示。

图3 “站厅分离式”高架车站海绵措施流程

4 “站厅分离式”地铁高架车站案例实践——以西安市5号线王道站为例

4.1 项目概况

图4 西安地铁5号线二期工程走向示意

王道站为西安地铁5号线二期第3座车站(图4),位于西安西咸新区沣西新城,车站位于南北向咸户路与东西向天元路交叉路口,站位位于路口以东、路中绿化带内。周边多为规划商业、规划居住用地。车站共设2个天桥,4个出入口,其中A、B号出入口结合车站附属设备用房布置在规划天元路南侧地块内,C、D号出入口布置在规划天元路北侧地块内,均由过街天桥连接地块客流至站厅层(图5)。

图5 王道站周边用地分析

4.2 方案设计

本案例先依据场地特征进行水文分析,然后确立其雨水管理目标,依据雨水管理目标及场地特征进行相应的雨水措施选取及规模计算,最后将选取的海绵措施布置于场地内部的可利用空间中。

4.2.1 水文分析

如图6所示,王道站周边场地可利用空间主要为桥下绿地(路中绿化带)、出入口周边硬质广场以及附属建筑前绿地。污染物主要为天然雨水包含的污染物(总氮、总磷等)、建筑屋面及人行天桥界面污染物(TSS、固体污染物等)、地表污染物(沙砾、泥土和颗粒物等)。汇水区主要为车站建筑屋面、出入口周边及人行天桥界面汇水。

4.2.2 确立雨水管理目标

参考DBJ61T126-2017《陕西省海绵城市设计导则》上位控制目标、地铁运营及海绵城市控制目标建议,在保障地铁运营安全的原则下,该类型地铁桥下空间的雨水管理目标应结合绿地考虑,以径流污染物削减及径流总量控制为主要目标。主要包括:

非点源污染控制即对汇水区污水进行收集及初期弃流后汇入雨水措施,对颗粒物(SS)的消减率不低于40%,对有机污染物的消减率≮70%,对重金属的消减率≮40%;雨水实现资源化有效利用,保障地铁运营安全,补充景观用水及地下水。

4.2.3 海绵措施选取及设计

本次案例设计选取了初期弃流池、哨井、雨水花园、生态树池、透水铺装等5种措施。并结合案例实际需求进行设施规模计算。

(1)初期弃流池

初期弃流分为车站主体建筑弃流和车站附属建筑及周边用地弃流两部分。通过初期雨水弃流计算公式,计算两部分初期弃流水量,车站主体建筑弃流15.4 m3,车站附属建筑及周边用地弃流10.2 m3,故选择规格为1 m×1 m×0.9 m的初期弃流装置16个,放置于车站主体建筑下方的桥基两侧,其中11个放置于车站附属建筑及周边的绿地和硬质地面中。

(2)雨水花园

雨水花园主要位于车站主体建筑下方和车站附属建筑两部分。依据计算公式S雨需=α·S汇·S设计降水·β/H蓄水(公式参考美国马里兰州雨水花园建议计算方法[13]),计算其所需雨水花园面积。车站主体建筑及周边用地需要雨水花园318.4 m2,车站附属建筑需要雨水花园125 m2,因S桥下=770 m2>S雨需,故至少选择4块高架桥下桥基间绿地(每块为85.5 m2,共342 m2)改造为雨水花园。S附属建筑绿地=65 m2 (3)哨井 由于场地内绿地不能完全消解上游汇水区水量和存在一定面积的硬质地面,故选择哨井对其进行消解。根据《恩维斯哨井总结报告》,每平方米哨井可处理400~500 m2汇水区,每个哨井面积为0.5 m2。故根据北侧出入口周边用地汇水面积S1=1 200 m2,选择4个哨井;南侧出入口用地面积S2=705 m2,选择3个哨井。高架附属建筑屋面及周边汇水区需雨水花园125 m2,绿地面积仅为65 m2,仅消解一半汇水面积,剩余约1 025 m2汇水区还需4个哨井,满足设计要求。哨井以过滤和吸附为核心功能单元,由透水过滤层、沉淀层、过滤介质层、转输层4部分组成,雨水经前3层分别进行大块颗粒过滤、粗细粒沉淀物过滤、营养物等物理吸附过滤后通过转输层输出,此处可根据后续需要进行调整,如增加雨水调蓄池进行调蓄回用等。 依据场地内部的可利用空间,将选取的海绵设施进行合理布置,如图7所示。初期弃流池及雨水花园主要布置于车站主体建筑下的桥下绿地以及车站附属建筑旁的绿地中,用以处理来自建筑屋顶的汇水。建筑屋顶径流通过雨水管进入初期弃流池,经初期弃流后流入雨水花园,经其净化后用以补充地下水或是回用于生活用水。哨井、生态树池、透水铺装主要布置于出入口天桥周边的硬质场地中,用以处理天桥及周边用地汇水,见图8。 图7 王道站海绵措施设计平面 图8 王道站海绵措施设计立面 结合王道站片区建设过程的特点,对车站片区下垫面进行合理概化。运用XP Drainage软件模拟分析王道站案例在相应降雨重现期下低影响开发(LID)措施组合情景方案的水文过程。采用生物滞留设施(雨水花园)、水箱、绿色屋顶3种LID方案进行模拟。 4.3.1 XP Drainage软件参数设置 自定义降雨设置:降雨数据理论上可以通过实际测量获得,但实际中由于各种条件的限制和水文资料的保密性,无法获取实测降雨。因此,可以利用研究地区的暴雨强度公式与雨型参数耦合生成设计降雨替代实测降雨。 芝加哥雨型[14]是根据雨强-历时-频率的关系得到的一种不均匀设计雨型,具有洪峰流量和径流值稳定的特点,能够较全面地反映降雨的各种特征。因此本文采用芝加哥雨型和西安户县雨型(参考《西咸新区排水(雨水)防涝综合规划》)拟合生成。公式如下 (1) 式中,A、C、b、n为暴雨公式参数;P为设计降雨重现期;t为降雨时间,min;T为降雨总历时;本研究中A=6.41,C=1.512 1,n=0.704,b=14.084。 生物滞留设施相关参数及来源见表3,水箱的相应参数设计主要包括深度、平面面积、容积、保护高、孔隙率等,深度、面积等应根据场地大小和设计储蓄雨水量来确定,保护高常用的设计参数为100 mm,孔隙率为100%。 表3 生物滞留设施相关参数及来源 排水管道指汇集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。一般建议排水管道外径规格为最小300 mm,可根据具体情况设定。排水管道埋设可参见GB 50014—2006《室外排水设计规范(2011年版)》以下规定:4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6 m,车行道下0.7 m。埋设深度可深至6~10 m。可根据具体情况设定。 检查井一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等,由井座、井筒、井盖和相关配件等组成,用以定期检查、清洁和疏通或下井操作检查的井状构筑物。一般建议检查井管道外径规格为600,800,1 200,1 500,2 000 mm等,检查井的埋深同排水管道埋设,可根据具体情况设定。 4.3.2 XP Drainage软件结果分析 如图9所示,结果表明:在暴雨重现期为3年,降雨持续时间为120 min,西安市5号线王道站的海绵措施设计是可行的(若模拟结果状态显示为OK,即LID措施布局可行)。若提升暴雨强度,软件显示为出现洪水,可进行相应的海绵措施规模面积调整以应对洪水。 图9 软件模拟结果 就地铁路中站厅分离式高架车站海绵设计而言,其设计关键有以下两点。 (1)分析车站用地、汇水、污染物等特征,同时综合考虑海绵措施与污染物之间的对应关系,从而选取相应的海绵措施。根据场地用地情况,灰绿结合,绿地搭配绿色海绵设施,硬质地面结合灰色海绵设施。 海绵措施与污染物之间的关系如下:生物滞留设施处理大规模道路径流污染时,对N、P处理相对较弱,但对TSS的处理效率极高[16-17],其中生物滞留池对TN、TP的去除率可以达到65%左右;人工湿地对于TSS的去除效率达85%,对TN、TP去除率仅为30%~45%;草地植被过滤带TSS、TN和TP的去除率均显著高于灌木植被带;下凹式绿地对径流量具有很好的滞留效果;TP削减率最低为58.38%;径流中颗粒态磷的去除率最高,为 90.28%[18],透水路面主要针对TSS和重金属,污染物去除率达50%以上,植草沟对于TSS去除率为 50%~75%,TN、TP去除率为25%~75%[19]。 (2)根据场地条件进行海绵措施规模计算,从而确定措施的位置及相应规模,但前提应是保证设计场地的雨洪安全。在进行措施规模计算及位置的选取时要注意因地制宜,如在本设计中需考虑结合车站场地内部的可利用空间类型及面积大小,选取适当的措施位置。绿色技术设施应优先选择,辅以灰色海绵设施,灰绿结合最大程度上实现设立的雨水管理目标[20]。 随着城市化进程的加快,水资源短缺和环境问题逐渐引起人们重视。对地铁进行低影响开发设计,有助于城市生态环境建设,同时也是国家政策支持、建设绿色地铁、保护生态环境的大势所趋。基于海绵城市理念与地铁建设相结合的视角,着眼于地铁高架车站雨水处理问题,分析典型车站特征,提出一套涵盖方案设计、计算方法、参考案例等内容的较为系统的低影响开发设计策略,能够为其他类似项目的低影响开发设计提供借鉴。 地铁与“海绵城市”的建设都是周期长、投资大、牵涉面广的系统性工程,从海绵城市的概念出发,重新对地铁建设进行思考并提出“海绵地铁”的设计策略,这对当前我国城市轨道交通建设具有积极的现实意义。

4.3 模型模拟

4.4 分析讨论

5 结语