良渚古城城墙墙底垫石的作用机理和效果

2020-09-21梁帅威袁俊平韩翔宇

梁帅威,袁俊平,韩翔宇,范 畴

(1. 铁建中原工程有限公司,河南 郑州450000;2. 河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏 南京210098;3. 河海大学江苏省岩土工程技术工程研究中心,江苏 南京210098;4. 浙江省文物考古研究所,浙江 杭州310014)

良渚古城是中国目前所发现同时代规模最大、水平最高的古城址,堪称“中华第一城”[1]。 2006 年以来对良渚古城遗址的考古调查、勘探与发掘初步明确了古城内外的遗址布局、水系环境以及城墙的分布情况。 城墙是充分利用自然地势,较纯的黄色粘土堆筑而成,底部抛填块石,四面探沟中叠压着的城墙坡脚处均有良渚文化堆积。由于后期人为活动破坏,目前城墙遗址仅部分地段在地表以上还有4 m 多高遗存[2]。良渚古城遗址位于环太湖流域,属于亚热带季风气候区,四季交替明显,春季降水丰富,这里河网密布,水量充沛,地质环境是以淤泥、沼泽为主的软质地基[3-4]。由于良渚古城所在区域降雨充沛,且强降雨天气较为频繁,良渚人多居住于高土台之上。据考古研究表明,城墙也是良渚人居住的区域。浙江考古工作者在对良渚古城及水利系统的发掘中,逐渐发现在古城城墙底部和城外水利系统低坝区中最长的塘山水坝均采用了铺设垫石工艺[5]。

在考古人员对良渚古城遗址调研勘测的基础上,吕青等[6]利用地质和考古学的方法判断铺设垫石的来源与产地。 徐珂等[7]对铺设垫石工艺做了详细梳理,结合考古资料、现场调查和工程原理,对其进行了工程技术分析,判断古人利用自然进行工程实践的水平。 良渚古城底部发现的铺设垫石工艺其实就类似于在现代工程中的抛石挤淤法[8-12]处理软弱地基。关于抛石挤淤的作用机理,许多学者进行了研究。王艳芳等[13]通过离心模型试验和现场检测数据得出抛石挤淤体通过加快下卧层孔压消散来提高地基强度,挤淤后路基侧向变形比较稳定。 姜景山[14]通过分析路基的应力应变得出抛石挤淤法的作用机理是人工硬壳层效应和加速排水固结效应。朱彦鹏等[15]对抛石挤淤处理段公路进行有限元计算并与实际监测资料做了对比分析,表明经处理后的地基沉降和水平位移均明显减小,复合模量较大,整体性较强地基加速固结。

对于城墙铺设垫石的作用机理以及铺设垫石在城墙建设中的作用,仍然有待于进一步的研究。 为了深入探究铺设垫石的作用机理,量化其作用效果,本文利用Geostudio 软件开展了有限元[16]计算,定量分析了铺设垫石对增强城墙稳定性、加快排水固结、减小沉降及水平变形量三方面的作用。 通过量化铺设垫石对城墙所起的作用,有利于从理论上更加清晰地认识良渚人的工程设计施工水平,判断良渚人在当时的环境下认识自然、改造自然的能力。

1 计算模型的建立

1.1 计算模型

根据土力学无侧向变形下的压缩量计算公式,城墙压缩量计算结果如下:

根据上述计算结果推测,良渚时期城墙高度约为4.2 m。在进行城墙的数值建模时,为了便于计算,城墙基底宽度为40 m,坝顶宽度为24 m,坝高4.2 m,坡度为28°。 铺设垫石的平均厚度为0.4 m,0.3 m 进入淤泥层。根据当地地铁勘察钻探资料,城墙地基的淤泥层厚度为14 m。为消除边界条件对计算结果的影响,地基宽度取3 倍的基底宽度。 城墙大致对称,取1/2 进行建模,模型简化为二维平面应变问题。 城墙计算模型图如图1 所示。

图1 城墙计算模型图(单位:m)Fig.1 Computational model diagram of city wall(Unit:m)

1.2 边界条件

模型的左边界为城墙中心线,计算区域的左右边界约束水平位移,底部边界同时约束水平和竖向位移。铺设垫石区域由于大量块石的存在,为透水边界。因良渚时期城墙位置是有居民居住的,在计算城墙稳定性时应考虑附加荷载的影响,附加荷载作为均布荷载作用在城墙顶部。 附加荷载共由2 部分构成:①房屋荷载,②堆积物荷载或人员活动荷载。房屋荷载按照2 层木结构计算取3.35 kN/m2,堆积物荷载或人员活动荷载参考《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)[17]取6.00 kN/m2。

1.3 计算参数

取良渚古城墙现场的黄色粘土和其地基的淤泥,开展二者的密度试验、固结快剪试验、渗透试验、压缩固结试验,获得重度、抗剪强度指标、渗透系数、压缩模量等物理力学参数。黄色粘土和淤泥的泊松比参考杭州当地的地铁勘察钻探资料。 由于垫石的物理力学参数难以开展基本的土力学试验,故参考文献[13]、文献[14]等。 如表1 所示。

表1 土的基本力学指标Tab.1 Basic mechanical parameters of soil

1.4 计算工况

为了便于比较城墙铺设垫石与不铺设垫石之间的区别,计算工况分为两类:工况1 为城墙有垫石;工况2 为城墙无垫石。

在计算城墙稳定性时,考虑到坝体挡水时一般约有1 m 的超高,即坝顶比正常蓄水位高约1 m;因此,进行背水坡稳定分析时,考虑最不利条件,迎水坡上游水位设置在坝顶下1 m 处,下游水位则与地面相平。

朱彦鹏等[15]进行永兰一级公路的9 标段抛石挤淤处理段数值计算时,每次的填筑高度为1 m;李海龙等[18]研究饱和软土地基加载间隔为每层7 d 较为适宜。 城墙高度为4.2 m,分4 层加载,前3 层均为1 m,最后1 层为1.2 m,考虑到施工的安全性,每层的加载时间为10 d,共计40 d 加载完成。 为了观察后期地基处的超孔隙水压力消散过程,最后再计算一步,时间为60 d。

2 边坡稳定性

利用Geostudio 软件中的SLOPE/W 模块计算了两种工况在不考虑渗流的情况下城墙边坡安全系数,利用SLOPE/W 和SEEP/W 模块的耦合计算在渗流条件下的城墙边坡稳定系数。

对边坡进行稳定性分析广泛采用极限平衡法, 其中包含了Ordinary,Bishop,Janbu,Morgenstern-Price,Spencer 和GLE 等分析方法。根据《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007)[19],对滑动面为圆弧型的粘土边坡宜采用Bishop 法和Morgenstern-Price 法。 城墙背水坡稳定性计算结果如表2,城墙工况1 相较于工况2,不考虑渗流的边坡稳定系数提高10.1%~11.4%,考虑渗流的边坡稳定系数提高17.2%~19.0%,说明铺设垫石后的城墙地基形成了一层工程性质优良的垫层,主要表现为强度高、整体性好,垫层增强了城墙边坡的抗滑移能力,提高其边坡稳定性。

表2 城墙稳定性计算结果Tab.2 Calculation results of city wall’s stability

3 分层填筑时超孔隙水压力消散及分层填筑速度

3.1 分层填筑时超孔隙水压力的消散

用Geostudio 软件SIGMA/W 模块模拟城墙的施工过程,对工况1 和工况2 分别作分层填筑的模拟计算。

通过对比图2 中A,B,C 处的超孔隙水压力消散曲线, 发现在填筑过程中工况1 地基各特征点的超孔隙水压力值一直低于工况2,且工况1 地基比工况2 的超孔隙水压力消散更快,说明铺设垫石起到了加速地基固结的作用; 两种工况地基下A 点的超孔隙水压力消散差异大于B,C, 说明城墙地基距离铺设垫石的距离越近, 加速地基固结的作用更明显。

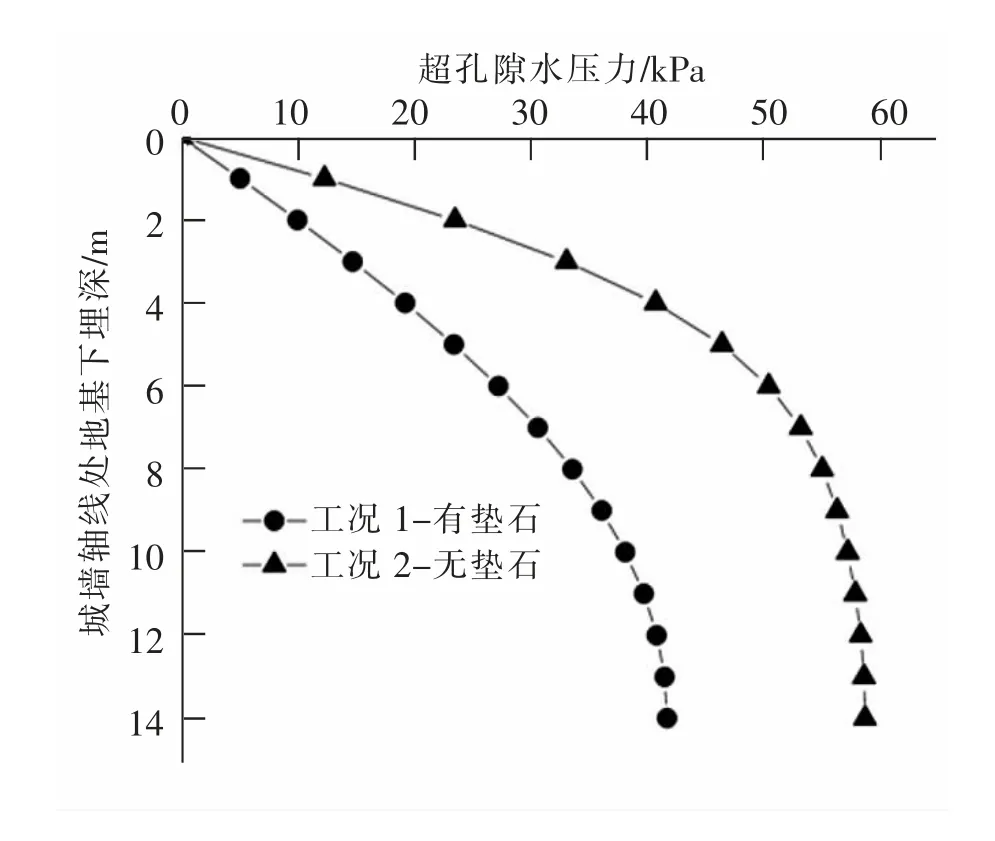

图3 是城墙填筑100 d 时城墙地基轴线处的超孔隙水压力,工况1 的超孔隙水压力明显小于工况2。 又计算了在填筑过后100 d 时城墙地基下3,6,9 m 附近土层的平均固结度,发现铺设垫石处理后,工况1 比工况2 地基下土层的平均固结度提高10.8~14.9%,如图4 所示。 这也从另一方面说明铺设垫石的确起到了加速地基固结的作用。

图2 城墙地基下各特征点超孔隙水压力消散的过程曲线Fig.2 Process curve of excess pore water pressure dissipation at each characteristic point under wall foundation

图3 填筑100 d 时的城墙地基轴线处超孔隙水压力Fig.3 Excess pore water pressure at the axis of city wall foundation filled for 100 days

图4 城墙地基特征点的平均固结度Fig.4 Average consolidation degree of characteristic points of wall foundation

3.2 分层填筑的填筑速度

城墙的填筑速度会影响城墙在填筑过程中的安全性。 城墙存在临界填筑速度,即当填筑速度超过临界填筑速度,就会出现施工不安全的情况。 利用Geostudio 软件的SIGMA/W 模块和SLOPE/W 模块耦合,采用Bishop 法计算城墙在两种工况下,临界填筑速度附近时每层填筑结束后的城墙边坡稳定系数。

根据《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)[20]的规定,按5 级工程考虑,边坡稳定系数允许值在正常运用条件下为1.20,非正常运用为1.05。如表3 所示,城墙在每层填筑时间为6 d 时,当填筑到第4 层,工况2 边坡稳定系数为0.92,出现了施工不安全的情况;城墙在每层填筑时间为7 d 时,当填筑到第4 层时,工况2 边坡稳定系数为0.98,出现了施工不安全的情况。城墙在每层填筑时间为8 d 时,两种工况均是安全的。

若要填筑过程安全,工况2 每层的填筑速度至少是8 d,而工况1 每层的填筑速度6 d 即是安全的;因此,城墙铺设垫石可加快其填筑速度。究其原因,城墙铺设垫石加速了地基排水固结,地基强度短时间增强,提高了填筑过程中的安全性。

表3 分层填筑边坡稳定系数Tab.3 Stability coefficient of layer filling

4 沉降与水平位移

利用Geostudio 软件的SIGMA/W 模块,计算城墙工况1 和工况2 垫石底部的工后沉降和城墙坡脚处沿地基深度方向的水平位移。

根据图5 中工况1、工况2 垫石底部的工后沉降比较,城墙地基中心的沉降从25.0 cm 减少到17.0 cm,并且工况1 的地基沉降均小于工况2,表明铺设垫石后的城墙地基能有效提高其模量,减小城墙的沉降量。

根据图6 中工况1、工况2 城墙坡脚处沿地基深度方向的水平位移比较,在地基浅处,工况1 的水平位移明显小于工况2,城墙坡脚处的水平位移从10.3 cm 减小到7.4 cm,但在地基深处,工况1 的水平位移比工况2略大。 这说明城墙铺设垫石后形成的垫层起到了应力扩散的作用,能将附加应力向地基深部的更大范围扩散。

图5 城墙基底工后沉降Fig.5 Settlement of city wall foundation after construction

图6 城墙坡脚处沿地基深度方向水平位移Fig.6 Horizontal displacement of the slope of the city wall along the depth of the foundation

5 结论

为了探究良渚人铺设城墙垫石的目的和作用功效,利用Geostudio 软件开展了有限元计算,定量分析了铺设垫石对增强城墙稳定性、加快排水固结、减小沉降及水平变形量三方面的作用。通过城墙两种工况的对比分析,得出以下结论:

1) 铺设垫石后的城墙地基形成了一层强度高、模量大的垫层,增强了城墙边坡的抗滑移能力,提高了城墙边坡的安全系数。 城墙铺设垫石相较于不铺设垫石,不考虑渗流的边坡稳定性安全系数提高10.1%~11.4%,考虑渗流的稳定性安全系数提高17.2%~19.0%。

2) 铺设垫石形成了一层排水层,可加速城墙地基超孔隙水压力的消散。 城墙铺设垫石较不铺设垫石,其地基的超孔隙水压力消散地更快,地基的平均固结度提高10.81~14.89%;且铺设垫石可加快城墙填筑速度,允许填筑速度可从8 d 提高到6 d。

3) 铺设垫石后的城墙地基,形成了整体垫层并能起到应力扩散的作用,降低了城墙地基的沉降和水平位移,减少了城墙的填筑量。 城墙铺设垫石较不铺设垫石,其基底中心沉降较从25.0 cm 降到17.0 cm,降低47.1%;坡脚的水平位移较不铺石从10.3 cm 降到7.4 cm,降低39.2%。

4) 良渚人当时的工程设计施工水平已经达到相当高的层次,在同时期也处于比较高的水平,充分体现了良渚人认识自然、改造自然的能力达到很高的水平。