藻类保健功能及保健食品应用与开发

2020-09-10王志钢刘彬于春媛周立新

王志钢 刘彬 于春媛 周立新

摘 要:综述了藻类的主要保健功能及目前注册保健食品中的藻类应用现状,并对此类产品的开发提出建议。

关键词:藻类;保健功能;保健食品;注册;开发

藻类是植物界中有光合作用色素的一类自养原植体植物,广泛分布于浩瀚的大海、内陆水域和其他环境中,是人类重要的食物资源之一。藻类的种类繁多,迄今为止,已发现6 000多种不同的海藻,其中约有70多种可供人类食用。藻类营养均衡、全面、易被人体吸收,有“微型营养库”之称,如海带、紫菜等蛋白质含量比一般蔬菜高,甚至比我国居民的主食籼米还高。而且,藻类食品中矿物质、维生素含量也相当丰富,尤其碘的含量比一般陆生植物性食品都高,是我国大部分地区补充碘的特殊食品[1]。另外,藻类还含有许多种生理活性物质,具有特殊的保健功能。

1 藻类的保健作用

藻类作为食品,有其特殊的营养成分,不仅味道鲜美,而且还有一定的食疗作用。藻类中的营养成分主要包括蛋白质和氨基酸(3%~8%)、糖类(20%~60%)、脂肪(不饱和脂肪酸)、维生素和无机质微量元素等五大类[2]。目前食用广泛且研究较为深入的藻类有海带、紫菜、螺旋藻、小球藻、盐藻等。

1.1 免疫调节作用

螺旋藻中含有多种可增强机体免疫功能的活性成分,如类胡萝卜素、藻蓝蛋白、螺旋藻多糖和γ-亚麻酸等。其中,藻多糖和藻蓝蛋白均能增强骨髓细胞的增殖活力,促进胸腺、脾脏等免疫器官的生长和促进血清蛋白的生物合成,因此螺旋藻具有较好的免疫增强作用[3]。小球藻主要是通过提高巨噬细胞的吞噬能力,促进淋巴细胞转化,增加淋巴细胞数,增强自然杀伤细胞的活力来提高机体的免疫力[4]。

1.2 抗氧化作用

藻类在逆境胁迫和长期进化中产生了很多抗氧化物质。赵淑锐等[5]研究了螺旋藻体外清除活性有机氮自由基、羟自由基(·OH)、一氧化氮(NO)自由基、超氧阴离子(·O2-)自由基的作用机理,结果表明,螺旋藻对于上述4种自由基具有较好的清除作用,且清除率与螺旋藻的浓度呈正相关。小球藻、绿球藻以及雨生红球藻的虾青素含量较高,其中雨生红球藻含虾青素最高,可达到干基重量的4%~5%[6]。而虾青素是一种天然抗氧化剂,其抗氧化能力远高于维生素C和维生素E,属于超强抗氧化剂,且光稳定性高、色样特性高、容易被人体吸收。盐藻的抗氧化作用可能是来源于其富含的β-胡萝卜素及维生素E[7]。

1.3 降血糖作用

与一般的降血糖药物相比,螺旋藻作为一种天然的海洋植物,不仅具有较为理想的降糖效果,且毒副作用小。常雪莹等[8]研究了螺旋藻多糖对糖尿病大鼠血糖及胰岛素水平的影响,得出螺旋藻多糖可降低血糖,增加血清中胰岛素含量和β细胞功能指数,推测可能的作用机制是通过修复受损的胰岛细胞,增加β细胞胰岛素的分泌发挥作用。史珅等[9]通过实验对小球藻和螺旋藻的营养成分及其降血糖活性进行了对比研究,发现从辅助降血糖功能评价的角度,螺旋藻与小球藻均有效,且分别更加擅长改善糖耐量和降低空腹血糖,两者在作用机制上有高度互补性。

1.4 降血脂作用

M.Serban等[10]搜集Pubmed和Scopus两个数据库的随机对照实验,采用Meta分析法评价了螺旋藻对血脂浓度的影响,结果表明,螺旋藻的膳食补充剂能有效降低血液中总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和甘油三酯(TG)的浓度,同时部分升高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的浓度。小球藻具有抑制脂肪吸收,刺激高脂肪食品排出的功能。这主要是由于在胁迫条件(如高光、缺氮等)下,小球藻会积累大量的脂肪酸,其中不饱和脂肪酸含量十分丰富,能起到调节血脂、降低血黏的作用[11]。罗宁泰等[12]研究了以海带为主要原料的海藻功能性食品的降血脂作用,实验以血脂康作为对照组,结果发现,海藻功能性食品可显著抑制高脂饲料小鼠血浆TC、TG、动脉粥样硬化指数(AI)的升高与HDL-C的降低,可预防试验小鼠高脂血症与动脉粥样硬化的形成,其作用呈现出一定的量效关系。

1.5 减肥及润肠通便作用

藻类以其低脂肪、低热量、高纤维而成为减肥的良方。古代《食疗本草》中就曾记载昆布(海带)“下气,久服瘦人”[2]。藻类中含有大量的膳食纤维,一方面可以使体内摄入的热能减少,使肠道内营养的消化吸收下降;另一方面也可以促進胃肠蠕动,将有害物质排出体外,保持肠道健康。螺旋藻中富含的苯基氨基酸,能影响脑部控制胃口、均衡食欲,有效地调节人体脂肪含量,还能免除其他减肥形式给人带来的饥饿感[13]。

1.6 其他

此外,藻类食品还有提高缺氧耐受力、保护肝脏、抗辐射等保健功能,特殊的如DHA藻油还有改善记忆、促进大脑和视网膜发育的作用[14]。

2 藻类在保健食品中的应用现状

开发藻类用于保健食品的研究始于20世纪70年代,在此之后藻类保健食品市场不断扩大。自原卫生部2004年公告发布螺旋藻作为藻类原料中第一个新资源食品后,至今已陆续审批通过了8种藻类新食品原料,藻类作为保健食品原料的应用也渐趋增多。以海带、螺旋藻、DHA藻油等为代表的藻类原料已成为我国保健食品申报中的常见原料。近两年螺旋藻、盐藻及其提取物、DHA藻油等已列入保健食品备案原料目录研究专项课题,同时国家市场监督管理总局近期发布的保健食品原料目录征求意见中就包含有螺旋藻。通过原国家食品药品监督管理总局数据查询,经统计,1997年保健食品注册审批开始至今,我国批准注册的藻类保健食品已达300余个。藻类作为保健食品中的一类特殊原料,与菌类比较相似,其选用的原料和申报的保健功能也同样呈现出较为集中的特点[15]。

2.1 原料使用情况

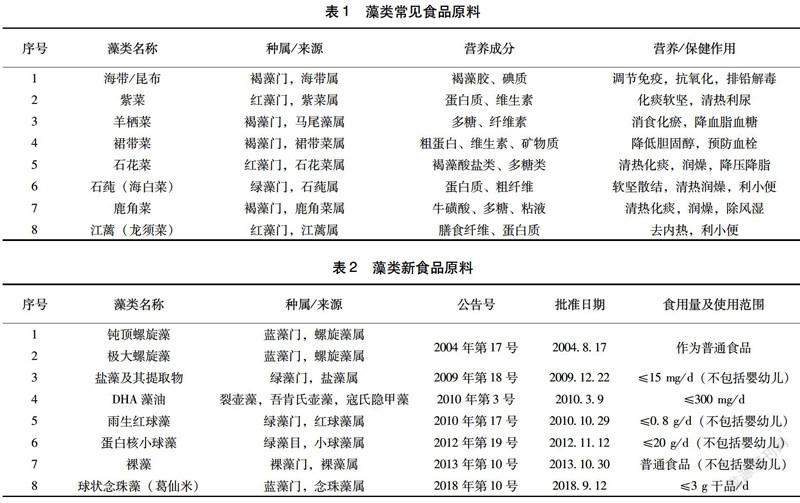

目前食用藻类保健食品中,以螺旋藻、DHA藻油、海带/昆布等原料的使用频次最高。其中,海带属于普通食品,在中药中常用的昆布(药用来源为海带或昆布)属于既是食品又是药品的原料,螺旋藻和DHA藻油属于新食品原料,用于保健食品的螺旋藻有两个品种:钝顶螺旋藻和极大螺旋藻。汇总可用于保健食品的藻类原料具体名单见表1和表2。

2.2 保健功能

批准注册的藻类保健食品所声称的保健功能常见的主要有增强免疫力、辅助改善记忆、辅助降血脂、减肥、提高缺氧耐受力、抗氧化、对辐射危害有辅助保护功能等,产品的保健功能与配方中采用的藻类食用原料有很大关系,比如保健功能为辅助改善记忆的主要是含DHA藻油的配方,保健功能为减肥的主要是添加海带/昆布的配方。因配方中原料采用螺旋藻产品居多,增强免疫力的保健功能也最多,占比超过了1/2。

2.3 功效成分/标志性成分分析

藻类中含多种功效成分,如蛋白质、DHA、多糖、粗纤维、胡萝卜素、虾青素等。目前藻类保健食品因配方组成各异,保健功能不同,功效成分/标志性成分的选择也不一。其中,螺旋藻类保健食品多以蛋白质和类胡萝卜素为标志性成分,DHA藻油类保健食品以二十二碳六烯酸(DHA)作为功效成分,雨生红球藻类保健食品以虾青素作为功效成分。

3 藻类保健食品的开发

3.1 适应消费需求,开发多元化系列化的产品

我国藻类资源丰富,藻类食用和药用历史悠久,随着健康生活理念的深入人心,人们对藻类保健食品的需求也日渐增长,采用藻类原料制成的保健食品在市场上一度受到人们的喜爱和追捧,比如以螺旋藻主打的增强免疫力系列产品、以杜氏盐藻主打的改善视力系列产品和以DHA藻油主打的改善记忆系列产品。但与此同时,我国常用于保健食品的藻类原料还比较有限,在市场上被广大消费者普遍认知和接受的藻类保健食品也仅仅是那么几种,藻类产品还未能实现多元化和系列化的开发,整个产业的发展明显滞后于日益旺盛的市场需求。针对这种状况,我国的藻类保健食品开发应按照科学的方法,因地、因材制宜,结合传统中医药辩证组方,开发新剂型、新口味、新产品,提高产品的质量、档次,适应市场多样性和多层次的需求。例如,以螺旋藻和菌类中药茯苓为特色原料开发的复合保健饮料[16],以雨生红球藻为主要原料,配伍当归、枸杞等滋补药材制成适合女士服用的雨生红球藻保健酒[17]。

3.2 精深加工,开发高附加值的新型保健食品

藻类保健食品开发的核心问题是藻类生物功能活性成分的应用,然而应用的前提是对活性成分的功能、活性强度的了解。因此,进一步挖掘藻类的新食品原料,并分离、纯化、鉴定出活性功能因子是藻类保健食品未来基础研究的重点。一方面,充分借鉴世界上其他海洋国家和地区的藻类功能食品研究成果,比如韩国食品和药品安全部门于2016年将6种马尾藻类载入新食品原料目录,韩国水产科学院也正在利用锯齿马尾藻进行健康功能食品的开发[18]。另一方面,综合利用现代生物技术和食品工业新技术,通过功能活性物质制备、目标结构改性、安全质控和产业化开发等手段,发展精深加工技术,推出新型藻类保健食品,提高其附加值,满足社会对藻类食品多样化、营养化、安全化和优质化的需求[19]。比如采用微囊化技术,不仅可以提高DHA藻油和虾青素等的稳定性,还能掩盖藻类的腥味,食用方便[20-21]。

3.3 藻类保健食品开发中存在的问题及对策

3.3.1 从源头上控制和监测原料的质量安全 藻类可以从环境中富集鐵、锌、钙等矿物质,这被认为是它的一大营养优势。然而,它也会从环境中富集重金属,如铅、砷、镉、汞等。重金属污染可对藻类的生长及藻类食品安全性产生影响。如铅含量超标会对人体特别是儿童的脑部神经系统和肾脏造成很大伤害;砷含量超标可引起真皮基部细胞和鳞片细胞的癌变。因此,在藻类的利用和加工过程中必须及时检测和有效地控制铅和砷的含量[22]。《食品安全国家标准 藻类及其制品》GB 19643中要求污染物限量应符合GB 2762的规定[23],在GB 2762中规定藻类及其制品(螺旋藻及其制品除外)的铅限量为1.0 mg/kg,螺旋藻及其制品的铅限量为2.0 mg/kg。

另外,在藻类的培养过程中,如果培养环境被某些可产生毒素的藻类污染,有毒藻产生的毒素如微囊藻毒素(MCYSTs)就可能污染螺旋藻,从而对藻类保健食品的安全性提出挑战。调查发现,国内螺旋藻生产过程和市售产品中均有不同程度的微囊藻毒素污染[24]。鉴于微囊藻毒素对人体的危害及在含有藻类的保健食品中的污染状况,应逐步制定藻类保健食品中微囊藻毒素的限量[25]。

3.3.2 加强保健食品生产的产业化和标准化 目前,国内藻类保健食品的研发生产企业规模还都比较小,缺乏宏观调控和总体规划,加工和养殖的标准化规范化不够,产业化程度还比较低,因而存在单产低、质量不稳、规模效益差等问题[26-27]。其中,很多企业仍处于手工作坊式或半手工、半机械化生产状态,生产出来的产品很难达到保健食品的质量要求。另外,藻类活性成分相关功能研究有待深入和细化。虽然大部分生物活性成分已经通过分离手段获得,但对其功效研究仍有欠缺,这严重影响藻类保健食品开发速度和产品种类;在批准的藻类保健食品中绝大多数活性成分的构效、量效关系以及功能成分的协同作用评价等机理尚不清楚,导致产品质量不高,低水平重复现象严重[18]。只有尽快建立从研发到生产的标准体系,才能有所创新和突破,市场上才能推出更多新型的藻类保健食品,为人类的健康做出更大的贡献。

参考文献

[1]郑海阳,苑婷婷,谢艳姣,等.16种食用菌类及藻类食品的营养分析[J].中国食用菌,2016,35(6):69-72.

[2]杜连启,杨艳.海藻食品加工技术[M].北京:化学工业出版社,2013.

[3]王文博,孙建光,徐晶.螺旋藻产品活性物质检测与免疫功能研究[J].中国食品卫生杂志,2011,23(1):54-61.

[4]孔维宝,李龙囡,张继,等.小球藻的营养保健功能及其在食品工业中的应用[J].食品科学,2010,31(9):323-328.

[5]赵淑锐,郑美青,吴英婷,等.螺旋藻体外清除自由基的ESR研究[J].食品研究与开发,2015,36(18):91-94.

[6]Vazhappilly R,Chen F.Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid production potential of microalgae and their heterotrophic growth[J].Journal of the American Oil Chemists’ Society,1998,75(3):393-397.

[7]薛乐勋,沈天怀,马晓英,等.盐藻提取物抗氧化作用的实验研究[J].中国老年学杂志,1995,15(2):117-118.

[8]常雪莹,王苏仪,张汝南,等.螺旋藻多糖对糖尿病大鼠血糖及胰岛素水平的影响[J].职业与健康,2016,32(17):2348-2350.

[9]史珅,张旗,王娜,等.小球藻和螺旋藻的营养成分及其降血糖活性比较[J].食品研究与开发,2015,36(10):121-125.

[10]M Serban,A Sahebkar,S Dragan,et al.A systematic review and meta-analysis of the impact of Spirulina supplementation on plasma lipid concentrations[J].Clinical Nutrition,2016,35(4):842-851.

[11]王宝贝,蔡舒琳,李丽婷,等.小球藻在食品中的应用研究进展[J].食品工业科技,2017,38(17):341-352.

[12]罗宁泰,张泽良,邓芳,等.海藻功能性食品对小鼠高脂血症预防作用的研究[J].畜牧与饲料科学,2017,38(3):42-45.

[13]张鑫鑫,杜利君,杨燕强,等.离子迁移谱在减肥类保健食品检测中的应用[J].食品研究与开发,2018,39(13):201-205.

[14]朱丽娜,张志国,张敏,等.DHA的生理功能及其在食品中的稳定性[J].中国乳品工业,2009,37(2):45-48.

[15]周素娟,张晓娜.食用菌保健功能及保健食品应用与开发[J].中国食用菌,2015,34(1):4-6.

[16]楊生辉.茯苓螺旋藻保健饮料制备工艺研究[J].中国食物与营养,2009(3):42-43.

[17]万茵,付桂明,钟文锋,等.雨生红球藻保健酒的研发[J].江西食品工业,2012(2):39-41.

[18]食品伙伴网.韩国:6种马尾藻类可作为新食品原料使用[EB/OL].http://news.foodmate.net/2016/06/384605. html.

[19]刘楚怡,李劲涛,钟儒刚.海洋功能食品及高端生物制品现状分析[J].安徽农业科学,2015,43(11):291-294.

[20]白春清,韩丹,熊华,等.微藻油微胶囊配方优化及其稳定性研究[J].食品科学,2010,31(18):5-9.

[21]付力丹,刘頔,赵晓燕,等.虾青素微胶囊化及其稳定性的研究进展[J].食品研究与开发,2016,37(23):197-201.

[22]周德庆,李振,柳淑芳,等.藻类食品安全性评价与产品开发[J].中国食品学报,2006,6(1):396-401.

[23]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.GB 19643—2016食品安全国家标准 藻类及其制品[S].北京:中国标准出版社,2016.

[24]徐海滨,陈艳,李芳,等.螺旋藻类保健食品生产原料及产品中微囊藻毒素污染现状调查[J].卫生研究,2003,32(4):339-343.

[25]李雅慧,董诗源,余超,等.保健食品微囊藻毒素污染的探讨[J].中国食品卫生杂志,2007,19(5):458-460.

[26]周希华.对螺旋藻的开发价值及应用现状的分析[J].中国食物与营养,2006(8):23-25.

[27]匡伊婷,张晓恒,涂铭,等.中国城镇居民藻类食品消费行为实证研究[J].中国食物与营养,2020,26(4):46-51.