让音乐与生活共舞

2020-09-10嘉怡

嘉怡

好的音乐像是直击心灵的诗,充满洗涤人心的力量,还像冬日里正暖的金色阳光,照在你我的心灵上。著名作曲家张千一的作品便是如此,听他的作品时,感觉每个洒落的音符,触动心弦声声如诉,缠绵留恋于每个人心中。

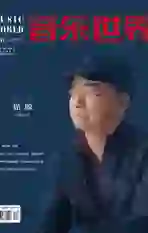

张千一,国家一级作曲,中国音乐家协会副主席、《音乐创作》主编。出生于文艺工作者家庭的张千一,父亲曾是原沈阳军区前进歌舞团乐队的双簧管演奏员,受父亲的影响,张千一从小就与音乐有了灵魂上的共鸣。自20世纪80年代初,张千一以交响音画《北方森林》登上中国乐坛以来,创作了大量的交响乐、室内乐、声乐、歌剧、舞剧、舞蹈、电影、电视剧等各类不同体裁、题材的作品,获得诸多好评。其代表作有《大提琴协奏曲》《A调弦乐四重奏》《为四把大提琴而作的乐曲》《同乐——为童声合唱与管弦乐队而作》,歌剧《我心飞翔》《太阳之歌》,舞剧《野斑马》《大梦敦煌》《霸王别姬》,舞蹈《壮士》《千手观音》,歌曲《青藏高原》《嫂子颂》《女人是老虎》《在那东山顶上》《走进西藏》《相逢是首歌》等,曾获得中宣部“五个一”工程奖、文化部文华奖、中国人民解放军文艺奖、中国音乐金钟奖作品金奖、中国舞蹈荷花奖舞剧音乐金奖、中国曹禺戏剧奖优秀音乐奖及20世纪华人音乐经典等多项大奖。他是我国最具影响力的作曲家之一,其艺术作品植根于民族的沃土之中,为我国音乐创作事业的发展做出了卓越的贡献。

9月26日,张千一在四川省文学艺术界联合会主办、四川省音乐家协会承办的“颂歌百年”专题歌曲创作活动中,以《走进生活》为主题进行作曲创作分享,正是这次分享让我们再次深入了解了一代作曲家成功的故事。

受家庭影响,张千一从小就与音乐结缘。先后在沈阳音乐学院管弦系、上海音乐学院作曲系系统地学习中外音乐理论,刻苦钻研民族民间音乐,这为他以后的音乐风格打下了坚实的基础。从张千一读书开始,便一直从事音乐创作工作,他创作的大量经典音乐作品,深深植根于民族的沃土之中,为我国音乐创作事业的发展做出了卓越的贡献。他倾力挖掘本民族文化艺术,其音乐语言并不盲目跟风;他坚守本真,为祖国和人民创作是他音乐作品永远的精神内涵。他在自己的音乐作品中建立起了属于“张千一”的音乐品格和精神气质,成为一个时代的声音记忆。

艺术生涯数十载,张千一无论是创作歌曲,还是培养人才,都为中国音乐的發展做出了不可磨灭的贡献。他的作品托起了一代人的记忆,更托起了许许多多的歌手、歌唱家、音乐家。他在拥有惊艳世人的作品的同时,又凭借严肃且温暖的人格魅力为人称道。谭晶、李娜、阿鲁阿卓都是在演唱张千一作品后走上更高艺术台阶的。

1994年11月底,电视剧《天路》剧组请张千一作曲,张千一在听了李娜演唱的《北京的金山上》后觉得李娜的声音尤其有特色,《青藏高原》的音域和音调适合李娜的音色。《青藏高原》创作完成后,当李娜在棚里录制该曲的时候,在场所有人都感到震惊,因为那个时候还没有人听过这样一种风格类型的歌曲。《青藏高原》的出现,宛如一汪清泉,沁人心脾;犹如一颗钻石,让人眼前一亮,精神为之一振。这首歌改变了人们对通俗歌曲的一贯看法,让老百姓认识到,原来通俗歌曲一样很大气,很高雅。从演唱的角度来看,李娜超载过去人声局限于一个八度之内的困境,从音域上来说同样可以很宽泛。以前通俗歌曲基本就一个八度,但《青藏高原》这首歌曲的跨度很大,不仅通俗歌手觉得这首歌曲是发挥实力的歌曲,很多美声、民族的歌手也喜欢演唱这首歌曲。

李娜在演唱《青藏高原》时,是用民族与通俗的唱法,带有高亢、质朴的藏族音乐风格。所以听她的这首歌,布达拉宫、雪山高原、高原湖泊、蓝天白云、牛羊等大自然美丽的景色就仿佛呈现在人们的眼前,使人们对青藏高原产生了无限的遐想,也使西藏这片神秘的土地成为人们心中最向往的圣地。

《青藏高原》之所以成为经典并广为传唱,不仅因为它是一个不朽传奇,而是因为时代的呼唤、精英的智慧、艺术的升华、人民的需要以雅俗共赏、喜闻乐见的方式得到了最佳呈现,这就是经典经久不衰的魅力。

除了李娜演唱的《青藏高原》,还有谭晶的《在那东山顶上》、阿鲁阿卓的《格萨尔》等作品,都成为演唱者的代表作。在2019年,打磨了22年的少数民族题材歌曲新专辑《传说》终于面世了。专辑《传说》涵盖了藏、蒙、彝、朝鲜、哈萨克、白、裕固等不同民族风格题材的13首作品,全部出自张千一之手,由著名彝族军旅歌手阿鲁阿卓演唱。人民音乐电子音像出版社发行。该专辑歌曲见证了作曲家22年来对中国多民族风格题材声乐作品创作和民族精神传达的深层思考与忘我追寻,值得当下许多心态浮躁的流行音乐创作人借鉴。

一位作曲家二十多年的作品集中在一张专辑中,由一位歌者演绎完成,这在唱片界也算是极为少见的奇观。有时候,这样的专辑更像艺术家之间的对话,作曲家用笔,歌者用声音,双方都是在用流淌的情绪去抒发内心的情感。张千一希望,像这个美丽的名字一样,这张专辑能成为一个“传说”。

“ 《传说》这张CD专辑虽然只有十三首歌,却凝聚了我二十几年的创作心血。每每听到这些作品,我总是感觉在两个不同世纪的时光隧道里穿梭,在若干不同民族的文化领域里思索。”张千一感慨万千地表示,“一个人对多民族的文化、音乐风格色彩要有比较深的了解,需要很多年的采风、感悟,再通过你的笔写出来,这个过程非常的不易,但同时也感觉非常幸福。我们走遍了很多少数民族地区,了解了少数民族的文化与风土人情,反过来用自己的笔用自己的歌声来歌颂少数民族,来提升多民族的文化自信,这也是一件非常有意义的事情。”

每张专辑都会有一两首主打歌,但是张千一认为,这张新专辑没有主打歌,或者每一首都是主打歌。张千一的诸多歌曲传唱至今,旋律深入人心,它们的诞生更是打破了中国民族歌曲风格单一的局面,它们的演唱者也因此走上了更高的台阶。例如专辑的第一首歌《雅鲁藏布》,是作曲家继《青藏高原》《走进西藏》《在那东山顶上》之后又一首藏族风格的优秀作品,其音乐大气浑成,描刻雅鲁藏布江壮美的同时也体现了张千一对藏族文化的深层思考。旋律开始是仰视高原中充满空灵而梦幻般的倾诉,音乐至“雅鲁藏布”一词时的大跳可谓神来之笔,瞬间撕裂苍穹,天上的河跃然眼前,让人顶礼膜拜地产生冲动,整首作品一气呵成,极具藏族音乐神韵。专辑所展示的原生风情与绝美画卷涵盖了多民族文化特质,由东而西、由南及北,体现出作曲家的创作广度。

如果把张千一早期的音乐作品比作青春锐气的“年轻人”,那么经过时间的沉淀与积累,他后期的音乐作品就增添了许多“成年人”的大气和稳重。他最新创作的大型交响套曲《我的祖国》获得业内人士的一致好评,在国内外举行了多场音乐会,反响十分热烈。作品由七个乐章构成,分别为“光荣与梦想”“东方诗韵”“雪域抒怀”“春到边寨”“丝路音画”“大地之歌”“我的祖国”,每个乐章看似独立却又相互关联。作品运用多样化的演奏形式,在以交响乐队为主体的同时,穿插钢琴、巴扬、女高音与乐队形成协奏,融入少数民族音乐元素,并以电影《上甘岭》中《我的祖国》这首歌曲为主题材料进行展开,使这一部综合性交响套曲具有多元化、多地域性的特点。张千一在谈到这部作品时曾说过:“古今中外许许多多的作曲家都写过‘我的祖国’,那是因为,在我们每一个人的心中,祖国永远是最值得骄傲、最值得歌颂的伟大母亲。”他的音乐作品,总会带给人身临其境之感,仿佛缕缕音丝都紧紧扣住人们的心弦。张千一在感性和理性之间寻找到了一种平衡感,他笔下的音符不再是模式化的组合,而是情感的抒发。无论是交响音画《北方森林》,还是呈献给祖国母亲的交响套曲《我的祖国》,都体现出作曲家对这片土地爱得深沉。他以执着的精神倾力倾情地挖掘本民族文化艺术,将每一部音乐作品化繁为简地不断打磨,用音符奏出一位艺术家浓浓的家国情怀,将一个民族生命的文化基因深深刻在旋律之中,经久不息。

曾有媒体评论:张千一是为旋律而生的,他的出现,就是为了用音乐的甘霖给干涸的泥土带来滋养。听过便难忘那些经典的旋律、难忘那些动人的歌声,这就是“作曲鬼才”张千一!

生活中寻找音乐

在张千一创作生涯的数十个年头里,几乎跨界过所有的音乐体裁界限:交响乐、舞剧、合唱、独唱、独奏、电影、电视等。聆听张千一的音乐作品很难不被其中浓浓的民族风情打动,从《青藏高原》到《在那东山顶上》,一首首西藏风格的歌曲深入人心,从舞剧《大梦敦煌》到大型说唱剧《解放》,一部部作品让听众了解了西北音乐的粗犷……

这一切的成功离不开张千一在创作过程中非常重视在民族音乐中“提炼曲调”的原因。所谓“提炼曲调”,就是指作曲家在深度采风中,对民族音乐进行有效的记谱和音响分析,进而将音乐中最具民族特色的曲调元素揉碎、提炼和重组。如在创作《云南随想》的过程中,张千一就是通过多次采风,对云南二十七个民族歌唱中的曲调、发音进行详细记录,然后将一个个曲种分解、重组后再转化。如此做法看似简单,却十分考验作曲家提炼音乐素材进行改造创新的能力。

优秀的民族的也是世界的。“民族的”“本土的”,是張千一在几十年创作历程中不断思考的重点,对于他来说“这是音乐创作的方向”。在他的作品中,我们不仅听到了民族文化的多样性、交融性,同时也体会到创作的前瞻性。每一首作品都深具魅力。这种将中国本土文化经验与西方音乐创作技法融合,将传统音乐素材与现代审美相统一的做法,呈现出了一种只有双脚深深扎根于自身文化泥土之中才能迸发出的强大力量,让民族音乐走向世界高雅的艺术殿堂,展示自己的民族文化之美。

张千一对各民族音乐有着浓厚的兴趣和深入的研究,虽然每首作品题材各异,但他都能精准地抓住其音乐语言特点,准确刻画每一首歌曲的音乐形象,这是与他不断深入生活、扎根生活分不开的。他对多民族音乐的思考与探究并不是浅尝辄止的表达,而是努力挖掘少数民族音乐的内涵,运用时代音乐语言将民族特性的旋律、节奏、音调作为素材加以展开,巧妙地把现代音乐与民族音乐元素相融合,使歌曲既富有浓郁的民族风格又具有多民族审美的普适性,极大地满足当下人们的审美需求。同时,他也以影视剧作为载体,根据故事情节对人物音乐形象进行刻画,抒发人物的内心情感。他创作的影视剧歌曲,旋律细腻、深入人心,在烘托剧情发展的同时又让人们沉浸在歌曲的意境之中。他用美妙动人的旋律诠释着不同民族的音乐审美追求,让动听的歌声传遍大江南北;他用一首首富有韵味的歌曲咏叹出浓情厚谊的民族情愫,赞颂了祖国的美好风貌。

“曲调”好像大树的根深埋地下,当人们看到枝繁叶茂的时候,谁也不会关注树的底下究竟发生了什么。依托曲调的创作是一条极其艰苦漫长的道路,作曲家写在纸上的符号仅仅只是艺术作品的源头,最终的呈现离不开词作家、演唱者、编曲等大家的共同努力。因此,多年来张千一一直怀着诚挚的心寻找创作的灵感,扎实采风,深入了解,脚步行走在崇山峻岭中,去完成一首又一首的歌曲创作。张千一坚信:沿着这条路,终将到达艺术的彼岸!

张千一几十年如一日,他都在致力于中国民族民间音乐的挖掘、整理、研究与创作。丰富多彩的中国民族民间音乐正面临着十分严峻的形势,有些珍贵的民族音乐处于迅速消亡的边缘。怎样确定自己的创作方向,守住传统之根,发展民族音乐?民族音乐与世界音乐一步之遥,跨越这一步,路在何方?当他走遍云南的山山水水,采集到那些来自民间传唱的歌曲时,他惊喜地发现,他的创作之根就在崇山峻岭间,在山、水、天、地、人之间。而他要把属于民族的歌谣都继续传承下去。

曲调,是最核心的音乐要素。张千一对曲调的苛刻追求,确保了其作品包涵着真正的艺术价值,也体现了他对音乐艺术严肃负责的创作态度。一位作曲家对音乐执着的热爱,才能够达到这样的高度。有人评价:“张千一的音乐,好听又不乏技巧,雅俗共赏。对于现代作曲技术的运用,不过度、不肤浅,恰到好处。”这个评价十分准确。聆听张千一的作品,能深深地感受到,每一个主题、每一个乐句都直指听众的心灵。近四十年来,张千一几乎每年都要深入少数民族地区采风,塞外草场、大漠边陲、雪域高原、十万大山,不是浮光掠影般蜻蜓点水,而是真正扎下去,去边远村寨听最地道民间艺术的讲述。

正如著名节目主持人周炜在《军旅文化·大视野》节目中所说:“张千一用他辛勤的探索,将各民族音乐的精华,聚集在了一起,融入了世界民族的音乐长河,有如一股源头活水,感人、优美。也让我们在用心聆听他的作品时,感受到了高原上清新的风,张千一的艺术创作必将不断赢得隽永的生命。”

张千一的音乐作品体裁广泛、题材多样,在不同领域的音乐中不断探索。张千一是个对艺术很认真负责的人,将一片赤诚之心融入音乐之中,他从民族音乐中汲取创作营养,扎根于人民、扎根于生活,使作品有深度、有温度,引领时代风貌,彰显文化之美、民族之美,传播中国声音、弘扬中国精神,以赤子般的情怀表达对祖国真挚的爱。他用近四十年的创作灵感紧密围绕着中华大地,用宏伟的交响乐表达对祖国壮美山河的赞美之情;他对少数民族音乐创作倾注大量的心血,一次次的采风之行让他对这片多彩的土地充满着浓厚的情感,用优美的旋律歌颂着中华民族大家园的和谐与美好;他采用传统民族音乐语言,使曲调层层递进直击心灵,不断升华舞剧主题,抒发了作曲家深厚的历史情怀。他的音乐作品让人们在感动之余重新体会到生命的真谛和情感的温暖。他利用丰富的想象和对生活的深刻认识让作品有血有肉,充满了一位艺术家对祖国和人民的热爱,而那些朴实无华的旋律裹挟在历史的滚滚洪流中流淌着、奔腾着,在时代脉搏中跳跃着、闪动着。