大学生童年期心理创伤调查研究

2020-09-10李景华陈盼

李景华 陈盼

摘要:目的:了解大学生儿童期心理创伤,探讨避免儿童期心理创伤的影响、培养大学生健康人格的策略。方法:采用儿童期心理创伤问卷(CTQ-SF)对全国几所高校315名大学生进行随机取样调查,结果:1.童年期受到过躯体忽视的大学生的人数最多。童年期男生比女生受到更多的性虐待、躯体虐待和躯体忽视;男大学生支配性和社交能力更强;2.独生子女比非独生子女在童年期受到更多的性虐待和躯体虐待;3.儿童期心理创伤各因子两两之间均呈现显著的正相关。建议:家庭要改善家庭教养方式,为孩子提供温暖、理解、支持的家庭环境;教師要关爱学生,平等对待学生,杜绝体罚;大学生要对童年期创伤经历进行再认识,自觉调节情绪,改善行为,完善人格。

关键词:大学生;儿童期心理创伤

儿童期心理创伤的概念最早是由奥地利心理学家佛洛依德19世纪末提出的,他认为童年期的经历对一个人一生将产生影响,尤其是童年期创伤经历。20世纪Kempe发表儿童虐待的论文标志着儿童创伤的正式研究,之后,一些学者对童年心理创伤的概念、类型、影响、理论模式、分类诊断以及评估方法进行了专题研究。

国内对心理创伤的关注较国外晚些,最早开始关注PTSD始于1993年何鸣等对一起交通事故幸存者进行的研究,以及创伤后应激障碍自评量表编制的研究。童年心理创伤普遍为国人所知从2008年的汶川地震起,带动了一股“心理重建援助”的风潮,很多学者陆续对心理创伤进行研究。一些在高校从事心理咨询的教师接触了大量大学生求助者,发现一些大学生存在人格问题,通过了解过去经历,进一步发现有些大学生具有儿童期心理创伤。由此我们提出假设:大学生人格特征与儿童期心理创伤有关。

1.研究对象与方法

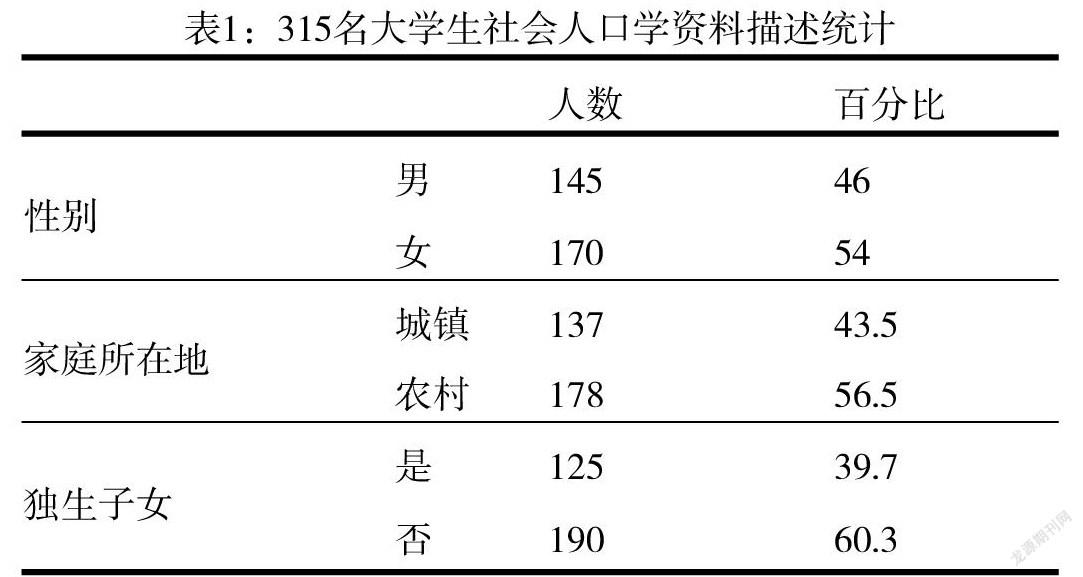

研究采用儿童期虐待问卷(CTQ-SF)对国内三所高校大学生进行问卷调查,共发放330份问卷,回收有效问卷315份,有效率95%。

儿童期虐待问卷(CTQ-SF):采用赵幸福、张亚林和李龙飞(2004)修订的中国版问卷,该问卷有28个项目,五个分量表和三个效度条目,其中情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视和躯体忽视分别是该问卷的五个维度。该量表采用5级评分,分数越高表明遭受的虐待越多。

将原始数据导入EXCLE中,剔除无效数据,然后将最终结果输入SPSS软件中进行描述性统计、独立样本t检验,并对结果进行分析。

2.统计结果

2.1大学生童年期心理创伤概况

整体来看,受到过躯体忽视创伤的人数最多,占总人数的35.60%;其次是性虐待22.20%,情感忽视18.70%,躯体虐待18.70%,情感虐待14.60%。从性别变量来看,男大学生受到的童年期心理创伤占比普遍多于女大学生,躯体忽视占比最多,男大学生有41.37%的人受到过躯体忽视,女大学生有30.59%。在家庭所在地变量上,躯体忽视占比最多,有35.96%的农村大学生童年期受到躯体忽视创伤,城镇大学生有35.04%,少于农村大学生;心理创伤其余四个因子,城镇大学生占比均高于农村大学生;但是在躯体忽视上,城镇大学生和农村大学生占比几乎相同。在是否为独生子女的变量上,独生子女受到的童年期心理创伤在五个因子上的占比均高于非独生子女。其中占比差异最大的是躯体虐待和性虐待,28%的独生子女童年期受到过躯体虐待,非独生子女只有12.63%,占比远远低于独生子女;在性虐待上,独生子女(29.60%)占比远高于非独生子女(17.37%)。

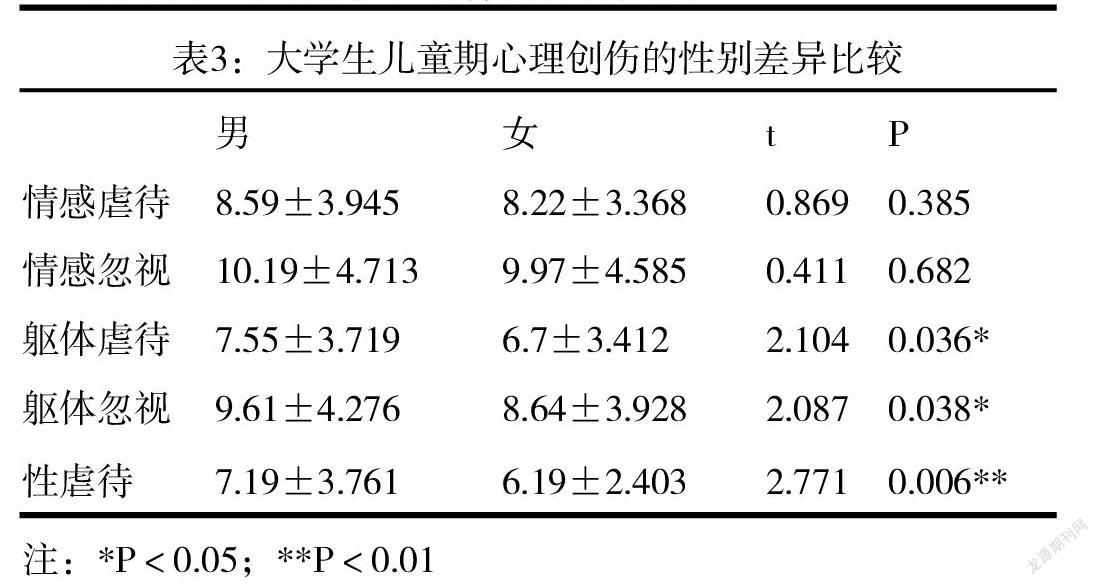

2.2大学生儿童期心理创伤的性别差异

结果显示男大学生在儿童期心理创伤各因子上的得分均高于女大学生;性别不同大学生在性虐待因子上存在很显著差异(P<0.01);在躯体虐待和躯体忽视两因子上存在显著差异(P<0.05)。

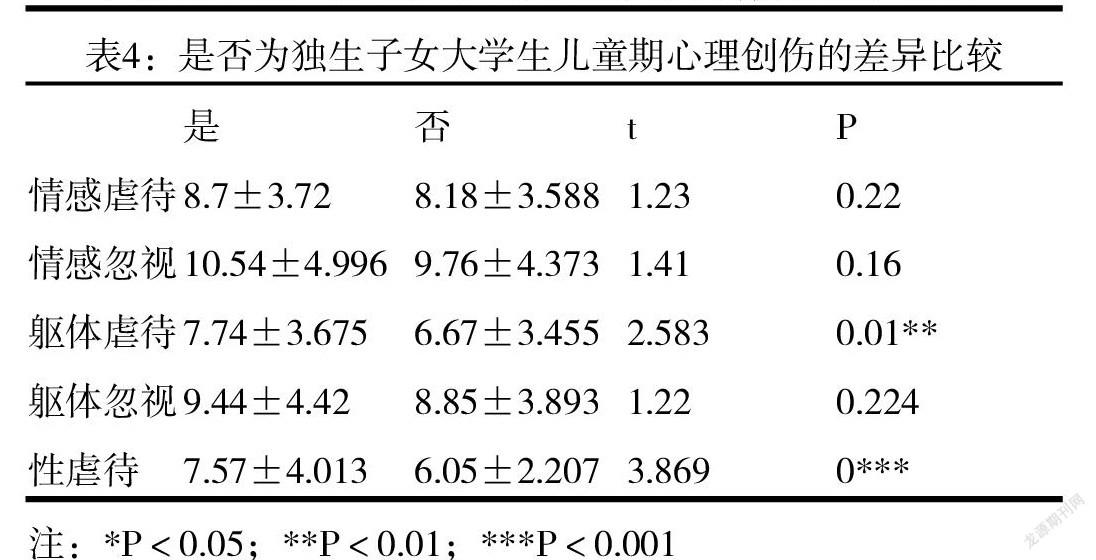

2.3是否为独生子女大学生儿童期心理创伤的差异比较

结果显示:独生子女在童年期心理创伤的各个因子上得分均高于非独生子女,并且在性虐待、躯体虐待两因子存在显著性差异(P≤0.01)。

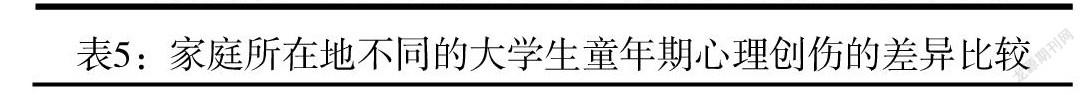

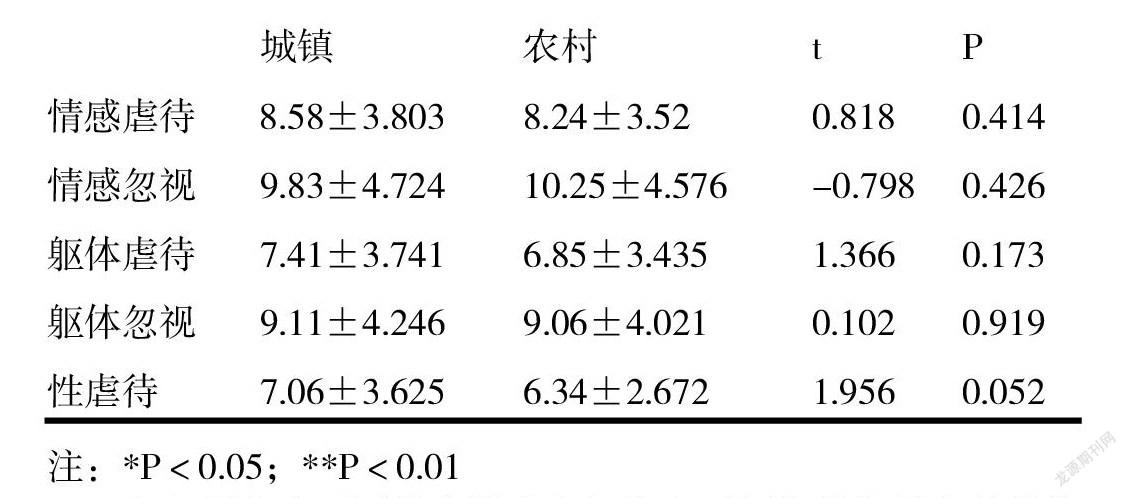

2.4家庭所在地不同的大学生童年期心理创伤的差异比较

家庭所在地不同的大学生童年期心理创伤的差异比较的统计结果见表5。家庭所在地的不同的大学生童年期心理创伤各因子上并未呈现显著差异。

3.讨论

3.1大学生童年期心理创伤总况分析

研究发现有35.60%的大学生受到过躯体忽视。躯体忽视因子较高无法说明家里有长辈故意伤害孩子,往往是父母或其他养育者在养育过程的无形的疏忽,可能由于现实环境,也可能是父母的职业或性格造成的。情感虐待占比最小,有14.60%的大学生受到过情感虐待,说明只有少部分的大学生童年期在家里遭受辱骂、嘲笑,甚至感受过来自重要他人深深的恨意。情感虐待因子较高说明家庭成员之间相处模式存在极大问题,可能与父母或其他养育者的人格有关,或者因为一些现实原因或历史原因,而给孩子造成一定的社会功能下降等。结果还发现男性、城镇、独生子女童年期受到心理创伤的占比均高于女性、农村、非独生子女大学生,说明男性、城镇、独生子女大学生童年期感受到更多的挫折、创伤。比如,感到没有人保护和关心他们,感受到爱较少,受到过家中某人言语或身体伤害等等。

3.2大学生童年期心理创伤的性别差异分析

在对男女大学生在童年期心理创伤量表上的得分进行比较时发现,男大学生在童年期心理创伤各因子上的得分均高于女大学生,情感虐待和情感忽视因子上没有显著差异;两性差异主要表现在童年期男生比女生受到更多的性虐待、躯体虐待和躯体忽视。这与韩风师、邵淑红的《不同性别大学生童年创伤、共情与攻击行为研究》中的发现有所不同,他们认为情感忽视因子上女大学生高于男大学生,男女大学生只在躯体虐待因子上存在显著差异,在性虐待和躯体忽视因子上差异不显著。两种研究结果的差异原因还有待进一步研究。

3.3是否为独生子女童年期创伤的差异分析

是否为独生子女在童年期心理创伤量表上的得分进行比较时发现,独生子女在童年期心理创伤的各个因子上得分均高于非独生子女,这一研究结果与韩风师、邵淑红的研究一致。是否为独生子女在情感虐待、情感忽视和躯体忽视因子上没有显著差异;差异主要表现在独生子女比非独生子女在童年期受到更多的性虐待和躯体虐待。

3.4家庭所在地不同的童年期创伤差异分析

家庭所在地不同的大学生在童年期心理创伤量表上的得分的差异显示,家庭所在地的不同的大学生童年期心理创伤各因子上并未呈现显著差异,而韩风师、邵淑红的《大学生童年创伤与共情能力的研究》认为农村大学生比城镇大学生经历更多的躯体忽视和情感虐待,这与本研究结果不符。这可能与被试的组成和被试所在地不同有关。本研究结果可能是因为城乡差距逐渐减少,首先我们即将全面进入小康社会,全民经济稳步增长,其次,网络化时代的不断发展,各大商业平台的激烈竞争,不管身在何处,每个人手中的资源差别不大,所以城乡教育观念差异在逐渐缩小。

4.建议

4.1家庭层面。改善家庭教养方式,打造民主型家庭,给予孩子充分的温暖、理解和肯定。及时关心孩子冷暖饥饱,让孩子充分体验到父母之爱。不体罚孩子。

4.2教师层面。教师要秉持人本主义理念,关爱学生,平等对待学生;自觉遵守《未成年人保护法》《教师法》相关规定,杜绝体罚;定期开展安全教育,提高儿童自我保护意识和能力;对学生一视同仁,多鼓励后进生,对学生的进步及时给予表扬。

4.3大学生自身层面。大学生要对童年期创伤经历进行再认识,接纳自己过去的经历,进行认知调整;自觉调节情绪,适度表达对创伤的不满和悲恸。可以采用放松技术缓解自己的负面情绪,也可以采用结交朋友、听音乐、锻炼、旅游等方式调剂心情;改善行为,把注意力放在学习工作中,适当培养自己兴趣爱好,参加社团,结交有共同爱好的朋友,和不同类型的人交往,在关系中疗愈自己;积极寻找机会提高自己,提高能力和信心,完善自己的人格。必要的时候可以找心理咨询师,通过专业的技术,疗愈自己。逐步消除自己的心理阴影或减少童年创伤经历对自己的影响。

参考文献:

[1]巴塞尔·范德考克,李智(译),身体从未忘记心理创伤疗愈中的大脑、心智与身体[M].北京:机械工业出版社,2019:7-2

[2]何剑骅.童年创伤、抑郁易感人格与抑郁的关系研究[D].鲁东大学教育科学学院,2016.

[3]傅文青.儿童期创伤问卷在中国高校大学生中应用的信效度研究[C].湖南,长沙:中南大学湘雅二医院医学心理中心,2005.

[4]曹枫林,杨蓓.儿童期创伤与其后大学生应对方式、负性情绪的观察分析[J].山东大学学报,2018,56(2):69-73.

[5]劳伦斯·海勒,艾琳·拉皮埃尔,王昊飞(译),创伤疗愈:早期创伤是如何影响了我们[M].北京:机械工业出版社,2019:74-123.

[6]赵幸福,张亚林,李龙飞.中文版儿童期虐待问卷的信度和效度[J].中国临床康复,2005,9(20):105-107.

[7]左彩云.儿童早期心理创伤对成年后心理的影响[J].鞍山师范学院学报,2016-12,18(6):91-93.

[8]韩风师,邵淑红.大学生童年创伤与共情能力研究[J].滨州医学院基础心理学教研室,2019,15(5):178.

[9]韩风师,邵淑红.不同性别大学生童年创伤、共情与攻击行为研究[J].滨州医学院基础心理学教研室,2019,16(6):165.

[10]David P. Bernstein , Judith A. Stein.Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire[J].Child Abuse & Neglect 27 (2003) 169–190.

作者簡介:

李景华(1964.5—),女,黑龙江肇州人,西安文理学院师范学院心理学教授,主要研究方向:心理健康教育。

陈盼(1998.12—),女,陕西周至人,西安文理学院应用心理学专业本科学生。