DSA引导下微球囊压迫技术精准治疗三叉神经痛

2020-09-08王可心葛良玉

王可心,乔 婧,张 杰,葛良玉,张 静,孟 箭

三叉神经痛(trigeminal neuralgia,TN)是临床中发生率较高的神经类疾病,临床表现多以三叉神经分布区域受到扳机点或触发因素引发的剧烈性疼痛为特征。其治疗方式多样,包括保守药物及封闭治疗、射频治疗、微球囊压迫技术治疗、γ刀及微血管减压术等方法[1]。其中微球囊技术治疗三叉神经痛的历史已有近40年,其临床疗效取得了一定的认可。徐州市中心医院口腔科2018年5月—2019年6月应用DSA引导下进行经皮穿刺三叉神经半月节微球囊压迫术 (perrcutaneous balloon compression,PBC)治疗三叉神经痛患者30例,取得良好效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

病例共30例,均存在1~3个扳机点,且通过封闭治疗明确分支,30例患者均为药物治疗效果不理想者。其中男12例,女18例,年龄48~87岁,平均年龄约66岁,80岁以上患者1例;病程2~16年。疼痛位置累及第Ⅰ支1例(3.3%);第Ⅱ支7例(23.3%);第Ⅲ支13例(43.3%);累及第Ⅰ、Ⅱ支2例(6.7%);累及第Ⅱ、Ⅲ支6例(20%);累及第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支1例(3.3%)。其中1例两年前做过微血管减压术,有3例做过射频治疗,术后复发,就诊时疼痛均不能有效控制。本次治疗前所有患者均经CT或MRI检查,排除继发性三叉神经痛,并且无碘过敏史。

1.2 设备及器械

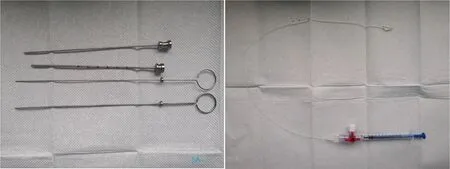

改制钝缘14号穿刺针;4号Fogarty球囊(深圳市肇源医疗器械有限公司,型号:180403);1 mL注射器;血管造影X射线机(DSA)(GE医疗公司,型号:DiscoveryIGS 730)(图1)。

图1 术前准备的钝缘14号穿刺针和充盈的4号Fogarty球囊及1 mL注射器

1.3 手术方法

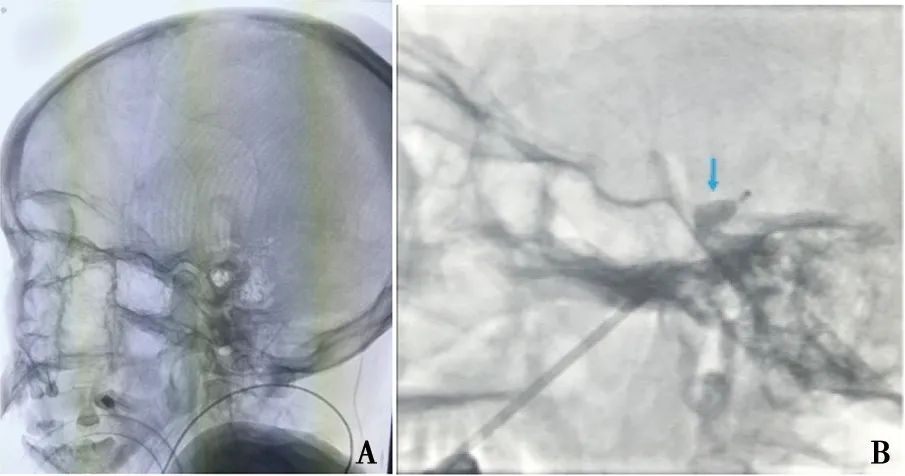

病人经口插管,全身麻醉,取仰卧位于术台,头部居中略上仰10°固定,进针点位于患侧口角外侧2.5~3 cm。另两个参考点分别为患侧瞳孔下0.5 cm及患侧耳屏前颧弓根位置,以DSA为引导,使患者双侧外耳道影像重叠。参考卵圆孔周围的骨性标志(如蝶鞍、岩骨尖和斜坡等),采用Hartel三叉神经半月节穿刺前入路法(图2),应用钝缘14号穿刺针朝向卵圆孔方向(图3),抵达卵圆孔后通过穿刺针将4号Fogarty球囊导入Meckel’s腔,然后撤出导丝缓慢向球囊内注射造影剂(碘海醇注射液)充盈球囊,注射造影剂的同时检查球囊的位置及形状,一旦不满意宜立即排空球囊并调整球囊位置,直至出现理想的倒梨形(图4)。造影剂剂量在0.3~0.7 mL之间,最大不超过1 mL,压迫时间为2~3 min,之后抽出液体排空球囊,撤除导管,压迫穿刺点止血数分钟。若出现术中球囊充盈时破裂,立即回抽出造影剂,并更换球囊再次治疗。术毕安全送返病房[2]。

图2 术前采用Hartel 三叉神经半月节穿刺前入路法

图3 术中穿刺针向卵圆孔方向刺入

A:调节DSA球管使双侧外耳道重叠;B:穿刺成功,球囊充盈呈倒梨形(蓝色箭头所示)

1.4 术后疗效评价

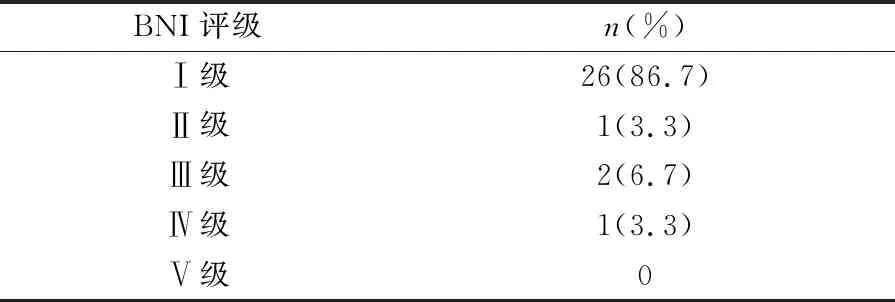

术后通过查房、门诊复查及预留联系方式等途径对患者进行疗效评价和并发症的统计与治疗。随访时间至少6个月。通过Brisman标准进行有效率评价,即术后根据BNI评级在Ⅰ~Ⅲ为有效,Ⅳ~Ⅴ级为无效,由Ⅰ、Ⅱ转为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级视为复发。BNI的评价标准见表1。

2 结 果

2.1 总体疗效

本组30例患者手术均顺利完成。29例患者术后完全缓解疼痛,术后随访6~12个月不等,未见复发病例。其中即刻缓解26例(86.7%),延迟缓解3例(10.3%),BNI评级Ⅰ级26例(86.7%),Ⅱ级1例(3.3%),Ⅲ级2例(6.7%),总有效率为96.7%;无效患者1例(3.3%),BNI评级为Ⅳ级,疼痛累及第Ⅱ及第Ⅲ支,该患者病程6年且有两次射频治疗史(表2)。

表2 30例TN行PBC手术的疗效评价

2.2 术后并发症

出现术后并发症为:患侧面部麻木23例(79.3%),同侧咀嚼乏力4例(13.8%),口唇部疱疹9例(31%),无其他严重并发症发生。面部麻木在术后6个月左右恢复或明显减轻,口唇部疱疹采用抗病毒软膏后,于术后半个月左右消失,3例咀嚼乏力患者在术后2个月后基本恢复正常,存在1例术后半年仍有轻度咀嚼肌运动障碍。其余患者术后半年随访,除少许面部感觉迟钝外,无严重并发症。所有成功29例患者术后随访均未出现复发。

3 讨 论

三叉神经痛可分为原发性和继发性,是临床中发病率较高的神经系统疾病,可出现在三叉神经分布的一支或多支上,其临床表现为疼痛具有突然、剧烈、表浅或刀割样的性质。疼痛由扳机点或触发因素引起。持续时间一般在数秒至2 min。临床上一般采用抗惊厥药物(卡马西平等)、局部封闭治疗、射频治疗、γ刀、微球囊压迫技术及微血管减压术治疗TN[3]。由于三叉神经痛的病因目前尚未得出确切结论及患者的基础情况不尽相同,目前没有任何一种方案可以作为三叉神经痛的最佳治疗方案。PBC以机械损毁三叉神经节内的痛觉纤维达到治疗目的,操作简便、创伤小、临床效果确切。近年来随着微球囊技术的改进以及其临床效果的确切,其适应证也越来越广泛,弥补了其他几项技术的缺点[4]。例如,射频热凝消融技术不能治疗三叉神经痛第Ⅰ支的患者,另两支术后长期治愈率仅41%;微血管减压术虽然是对于病因的治疗,但对患者基础情况要求较高,且需要找出责任血管;γ刀的效果虽确切,但其复发率相对较高等[5-7]。PBC可以应用于大多数原发三叉神经痛患者,尤其对于初次手术效果欠佳、继发性三叉神经痛不适合开颅以及顽固性三叉神经痛均有着很好的疗效[2]。

PBC手术过程中的难点在于准确找到卵圆孔,进入Meckel’s腔,控制进入的方向及深度,最终达到梨形,压迫三叉神经半月节。因此PBC最终的效果及并发症的发生与术前评估及术中的每一步都密切相关[8-9]。笔者认为,术前有条件可进行卵圆孔的大小测量以及外口观测,因为若其宽度小于3 mm以及外口后倾明显,此时无法穿刺成功,已不属于经皮穿刺治疗的适应证,应采用其他治疗方式。另一方面,PBC并非绝对安全的手术,术前可采取应用阿托品和停止β受体阻断剂来降低术中在穿刺针进入卵圆孔时,可能会发生的三叉神经抑制,并出现血压及心率的急剧变化情况的发生率。若术中出现此情况,也应该立即停止操作,一般多可以自行缓解[2,10-11]。

针对术中球囊的形状及大小对疗效的影响,目前绝大部分的学者认为术中成功使穿刺针到达卵圆孔,充盈后球囊呈倒梨形,压迫2~3 min即可达到效果,有效率接近100%,此时的并发症发生率也相对较低。另外,对于术中采用的造影剂一般选用碘海醇,此种造影剂相对比其他类型的造影剂有明显的优势,文献报道碘海醇是非离子造影剂,其化学毒性较小,对周围组织和神经的刺激较小,所以小剂量外渗相对安全并没有明显的并发症发生。球囊本身一般在1 mL内不会出现破裂。如发生破裂,因为持续压迫是在达到预定的剂量后,注射造影剂的时间是一个较短的过程,可不计入压迫时间内。影响穿刺成功的因素有很多,若球囊充盈后呈现哑铃形或漏斗形,则证明球囊位置已较深且充盈过度,很有可能引起滑车神经麻痹,从而产生复视及眼球功能障碍,同时穿刺深度过大或角度偏向下内过多也可能出现颈内动脉及蛛网膜下腔的出血[12]。而出现球拍样和保龄球样等则术后有效率均明显低于梨形[13]。因此,笔者团队在临床中选用DSA引导下的微球囊穿刺技术,能够利用DSA的球管灵活性,实时观察并采用二步法,即先向前外侧穿刺,目的是到达骨板后确定穿刺深度,再用DSA显像下调整穿刺针与卵圆孔的关系[14]。此种方法可以及时且相对安全地调整穿刺的深度以及球囊充盈的形状,相比于传统的CT穿刺深度不可控,扫描体积较大,可以缩短麻醉时间,精确穿刺来减少手术风险和难度。与此同时,可以避免Asplund 等[15]提出的球囊上方边缘与蝶鞍的距离如果小于2 mm,也可能引起外展神经的损伤,导致复视的问题。在运用DSA引导下,本组病例30例无一例产生复视及眼球运动障碍,明显减少了此类并发症的发生[16]。

本组30例患者中疗效不明显1例为TN病史较长,疼痛累及两支,且曾多次进行射频治疗,与李锴等[17]得出的结论相符合。3例出现延迟性缓解,术后效果并不理想,在术后第5~15天开始逐渐缓解,两周内基本达到预期效果。这可能与术后1~2周三叉神经节开始发生神经纤维损伤加重有关[8-9]。

术后并发症中,以面部麻木的发生率最高,主要与球囊充盈时压迫损伤了半月节传导痛触觉相关的有髓纤维有关。本组病例的面部麻木发生率79.3%,与文献报道发生率相仿,术后半年一般均有不同程度的减轻,患者多耐受良好,基本不影响生活[20]。

术后同侧咀嚼乏力发生率也相对较高,该表现的原因多是由于三叉神经的运动根与其他分支相伴行,最终与下颌神经支一同从卵圆孔穿出有关。在球囊充盈压迫过程中,损伤该运动支,造成咀嚼无力。本组病例发生4例,均只有咀嚼无力,并无张口受限,未行特殊处理,随访半年时,3例基本恢复正常,1例仍有轻度咀嚼肌功能障碍,采用肌功能训练,现在随访中[21]。

术后疱疹性口炎是三叉神经各类手术常见的并发症,其发生目前多认为是潜伏在三叉神经半月节的疱疹病毒在球囊压迫时被激惹,随后沿分支下行至外周产生。一般在术后的第2~3天开始发生,给予抗病毒类药物一般在1~2周内可恢复。本组病例发生患者均采用口唇部涂擦抗病毒软膏,一周左右均完全恢复,且无发热症状[22]。

4 结 论

综上所述,DSA引导下微球囊压迫技术对三叉神经痛的治疗有着安全性高,可操作性强,疗效确切,并发症发生率及复发率较低的明显优势,是一种安全、可行的治疗方案。但鉴于本研究样本量较小,随访时间较短,其远期效果还需扩大样本,延长随访时间进一步验证。