地面轨道交通方式在旅游景区的适用性分析

2020-09-04沈增涛

沈增涛

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043; 2.陕西省铁道及地下交通工程重点实验室(中铁一院),西安 710043)

近年来随着国民经济发展,国内旅游市场持续旺盛,在旅游高峰期游客集散以及景区内部游览的交通需求问题十分突出,为了提高游客运输效率、丰富游客体验,各大景区开始探索应用轨道交通,提升旅游品质。旅游轨道交通系统具有运量大、占地少、能耗低、环境友好等特点,相比传统的景区大巴、摆渡车等道路交通优势明显,其应用是解决景区大客流需要的趋势[1],按照技术标准可以分为钢轮钢轨系统、单轨系统、磁悬浮系统、齿轨系统等[2]。景区内部的旅游轨道交通一般采用高架、地面两种敷设方式,其中高架敷设通常适用于单轨、磁浮等,具有投资小、建设速度快等优势[3],应用在景区可以在一定程度上克服振动噪声、电磁辐射、景观影响等方面的不足;地面敷设主要以有轨电车、智轨为主,在规划实施过程中利用景区道路系统,替代既有旅游大巴等路面交通方式[4],具有舒适度高、景区协调性好等优势,在对噪声、景观要求高的景区具有较强的适用性。上述两种敷设方式的优缺点还与建设及运营环境关系密切,需要结合不同景区特点而定。

以普陀山景区为例,根据景区规划及需求规划布局智轨线路,从景区规划、客流需求、交通资源利用等角度分析智轨系统与景区的适应性,并根据客流预判分析运营组织思路,为同类景区发展旅游轨道交通提供借鉴。

1 概况

普陀山是我国佛教四大名山之一,同时也是著名的海岛风景胜地,本岛面积12.5 km2,自1979年修复开放后,整体经历了修复、培育、发展三个发展阶段。近年来旅游业发展,普陀山景区游客总量逐年攀升,2018年达到915万人,大幅超出生态容量665万人/年[5],并且岛内交通具有较强的独立性,客流高峰期的游客疏解面临着严峻考验。

智能轨道快运系统简称“智轨”,是一种新型轨道交通,采用轨迹跟随、低地板和高效电传动技术,集合了有轨电车无污染、速度快、大运量的特点,又吸收了传统公交客车的运营灵活、建设投入小等优势,具有综合运力强、建设周期短等优越性[6]。

普陀山作为佛教旅游性质的景区,旅客游览以参拜庙宇为主,观光型出行不突出,因此规划旅游轨道交通以交通功能为主。

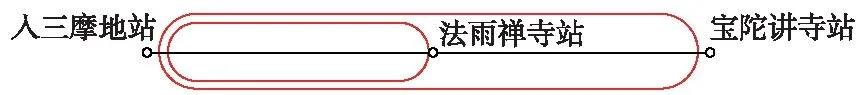

结合普陀山的交通需求以及道路资源情况,智轨系统具有较强的适应性,合理布局规划智轨线路,结合客流特征灵活组织运营方案,能够完善普陀山内部交通系统,提升游客体验及景区发展品质。智轨线路起于入三摩地,沿普济路、法雨路、法音路、海天路至宝陀讲寺,总长约7.2 km,全线均采用地面敷设方式,共设8座车站,平均站间距约1 km。结合游客分布特征,以法雨禅寺为界将智轨线路分为双线段和单线段,其中,双线为入三摩地—法雨禅寺段,长约3.6 km,单线为法雨禅寺—宝陀讲寺段,长约3.6 km,线路布局如图1所示。

2 适应性分析

2.1 景区规划

根据景区总体规划要求,普陀山是以佛教观音文化和海岛自然风光构成的海天佛国为特色,以展示佛教文化、观光休闲、科研教育和水上活动为主的国家级风景名胜区。景区规划结构为“一轴两线,五区五心”。五区为普陀山岛的南天门、普济寺、法雨禅寺、慧济四大景区和洛迦山景区;五心为普陀山岛内的五个主要的参禅礼佛核心,是普陀山禅佛旅游的主要景点,分别为普济寺、法雨禅寺、慧济寺、宝陀讲寺、南海观音。

图1 普陀山智轨线路布局示意

(1)景区道路规划车行主路、车行次路、游步道三级体系,但是道路红线较窄,车行主路红线宽度仅为6~9 m。车行主线分布在岛的东西两侧,东侧为游览主线,以游客及寺庙、宾馆出行为主,西侧为生活主线,以岛内居民出行以及物资运输为主。智轨与有轨电车路权形式相似,但是建设成本更低、可更改性更强,从普陀山道路交通规划上看,智轨与岛内交通功能以及组织形式更加契合。

(2)普陀山四周环海,游客经由码头客运中心集散,智轨线路起点设置在入三摩地站,距离客运码头约450 m,起点与客运码头分离设置,一方面是受景区入口建筑以及纪念树木的影响,局部道路拓宽条件不足,另一方面起点与码头之间的道路可以作为缓冲区,避免客流过大带来车站拥堵、客流疏导混乱等问题,此外还能减少游客与物流运输的流线交织。

(3)智轨以其大能力、高舒适度、安全便捷的特点[6],能够有效地增强景区公共交通体系的服务水平,为游客出行提供便捷,同时发挥节能减排、提升岛内公共交通智能化程度的作用,提高景区整体旅游品质,践行绿色、环保要求。

(4)根据景区规划以及游客统计,3条主导型游览路线分别为:①南部小环游览,即码头—南天门—南海观音—普济寺—西天景区;②贯通顺序游览,即码头—普济寺—梵音洞—宝陀讲寺—慧济寺—法雨禅寺—千步沙—百步沙—南海观音—南天门—西天景区;③贯通逆向游览,即码头—宝陀讲寺—慧济寺—法雨禅寺—梵音洞—普济寺—南海观音—南天门—西天景区。景群内部需要步行游览,相邻景群间距离为2~3 km,需要借助交通工具衔接。智轨线路串联普济寺、法雨禅寺和宝陀讲寺,同时游客可由入三摩地站前往南天门,由紫竹路站前往南海观音,由宝陀讲寺站换乘索道前往慧济寺,由码头换乘游轮前往洛迦山,串联了五大景群及核心景点,与景区规划保持了高度的一致。

2.2 客流需求

(1)游客总量趋势

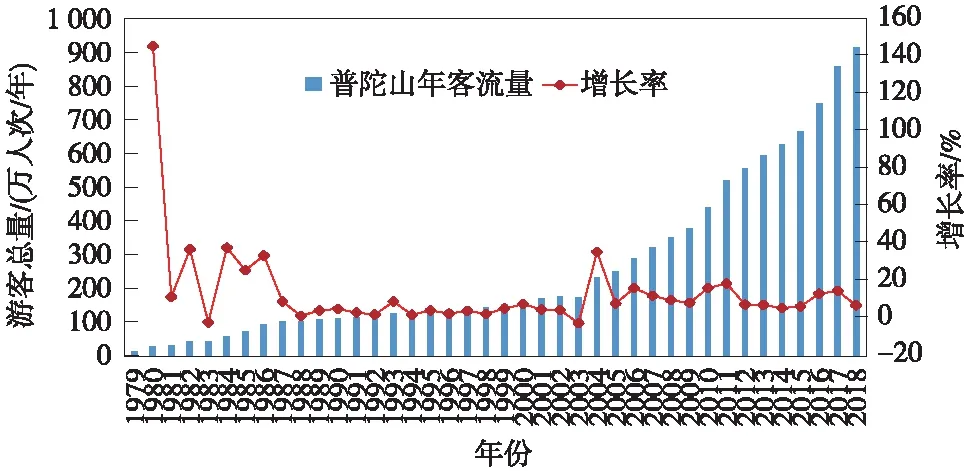

普陀山年游客总量呈现出明显的阶段性变化[7]:1979-1987年快速增长,年均增长率26.8%;1988-2003年增长放缓,年均增长率3.7%;2004-2014年增长稳定,年均增长率12.85%;2011-2018年游客容量超过景区生态容量,增长速度有所下降,年均增长率在6%~14%之间波动较大,游客总量及增长率变化如图2所示。

图2 普陀山年游客总量及增长率

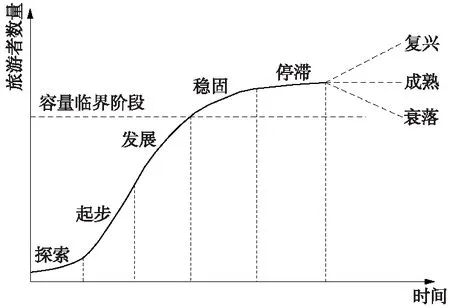

作为佛教性质的旅游地,宗教旅游客源市场稳定,重游率高,生命周期长,结合旅游地生命周期模型分析[8],如图3所示,目前景区发展已达到稳固阶段的后期。受景区接纳容量限制,游客量出现大幅增长的可能性较小,综合判断,普陀山在停滞阶段之后走向成熟的趋势明显[9]。

图3 旅游地生命周期模型

(2)客流时间分布

景区旅游淡旺季特征较为明显,旺季为每年的二~五月、七、八、十月,淡季为每年的一、六、九、十一、十二月。除淡旺季分化外,根据景区日游客量还可以分为极端高峰日、高峰日和平峰日,每年三大香期以及旅游黄金周20 d左右,日均游客量达到8~9万人,为极端高峰日;周末和旅游旺季日均游客量为4~4.5万人,为高峰日;平峰日游客量为2~2.5万人,客流时间分布基本达到平稳状态。

(3)智轨线路客流预判

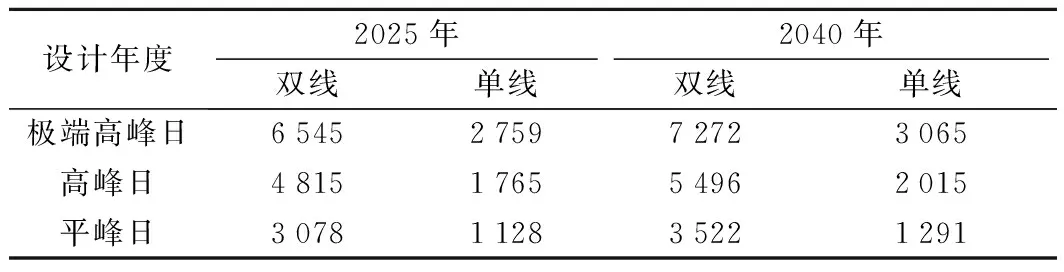

由于目前尚无智轨规范,考虑智轨与有轨电车均为路面为主的轨道交通制式,以及景区总体规划的编制要求,将智轨工程设计年度确定为近期、远期和系统规模三级。其中,近期为建成通车后的第5年,远期为建成通车后的第20年,系统规模为工程各系统最大的配置能力。根据普陀山游客总量发展趋势,考虑住宿分布、游览路线、游览时间等多种因素,初步预估智轨线路在极端高峰日、高峰日、平峰日的高峰小时最大断面客流量如表1所示。智轨系统运能为0.5~1.0万人次/h,客流量级适中,与本线的客流需求适应性较强。

表1 各年度高峰小时最大断面客流量 人次/h

2.3 交通资源利用

(1)道路资源

普陀山岛内道路资源十分紧张,分为车行主路、车行次路和游步道三级体系,其中车行主路为四级公路性质,红线宽度为6~9 m,是承担景区游览、服务物资供给的主要道路,车行主路与主要景点之间由车行次路连接,多为尽端式道路,红线宽度为3~4 m,景群内部通过游步道连接。现状普济路、法雨路、法音路、海天路构成旅游通道,运营3条旅游巴士专线,沿线设置了12处巴士停车场。

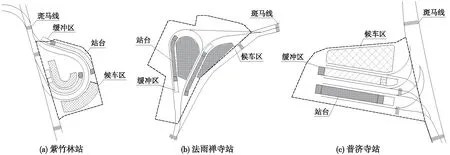

智轨线路运营后将取消东线旅游巴士,现状停车场可优化设置为智轨车站,通过合理流线组织实现人车分离,上、下车客流分离,几座典型的车站设置形式如图4所示。智轨采用胶轮系统,可以利用既有道路、停车场,减少土建工程量,同时发挥噪声小、运行平稳、舒适度高等优势。

图4 普陀山智轨典型车站布置示意

(2)车辆资源

由于岛内道路资源受限,为保障交通运行效率,所有车辆采取“封闭限制,分级管控”的管理模式,岛内车辆整体分为三类,一类为特殊车辆,二类为单位、酒店车辆,三类为旅游巴士。目前景区仅对旅游巴士采取集中调度管理,多数车辆缺乏组织,制约了整体运行效率。

智轨建成后,高峰时段将禁止二类车辆在智轨路段行驶,平峰时段二类车辆在智轨路段行驶时需申请路权、服从统一调度。同时岛内实行驻游分离,即服务于游客的智轨和三类车辆沿旅游景点集中的东线,智轨运行时段引导一类车辆和二类车辆沿岛西侧的六桥路、雪浪路、白云路等行驶。随着智轨线路开通运营,现有的旅游巴士可以补充到西侧梅岑路、法音路、六桥路等道路运营,起到分流和短途接驳的作用。

3 运营组织

智能驾驶根据运控中心下发的运营计划等信息,综合环境感知获得的安全防护信息,控制车辆状态,下发路径感知指令,识别虚拟轨道,使头车头轴吻合运营路径实现自动循迹。依据运营路径与车身姿态,通过轨迹跟随实现多轴协同控制,依托单轴自主导向安全、快速的调整单轴方向实现车辆在虚拟轨道下的类轨道行驶。因此可以将智轨的车辆运行总结为通过“自主导向”在“路径感知”的“虚拟轨道”上运营[10-13]。与传统的轨道交通相比,不受物理轨道限制,交路组织更加多样,可以适应不同客流强度需求,灵活组织运营方案。

3.1 列车开行方式

根据车辆停站方式可以将列车开行方式分为普通列车、大站快车、直达列车[14]。普通列车也就是站站停列车,是每条线路必须开行的基础列车,覆盖面积广,可以为沿途各个车站的旅客提供服务。大站快车只在重要的车站停靠,在普通列车的基础上越站运行,可以有效提高列车旅行速度和服务水平,提高长距离出行效率,但是运输组织相对复杂,只能满足部分客流需要,途中越行车站的乘客增加换乘次数和乘车时间。直达列车是点对点的开行方式,沿途不停靠,一般可在景区出入口、旅客中心、核心景点之间开行,速度快,能够满足乘客直达景点的需要,但是甩开较多车站,客流吸引范围小。普陀山智轨线路全长约7.2 km,串连了4个景群多个景点,并且游客多为相邻景点间的出行,因此考虑采用普通列车的开行方式。

3.2 列车运输组织

轨道交通运营组织的核心是列车交路的安排,单一交路是轨道交通最传统的运输组织方式,也是多交路运行的基础[15]。

根据客流预判结果,普陀山智轨单线、双线两段的客流量级差距较大,如果设置为单一交路将造成北段运能浪费,同时不利于南段的运能提升,对高峰日、极端高峰日的客流冲击应对不足。智轨车辆类似于传统公交客车,可利用车站实现折返,不需要在站前、站后单独设置配线,因此,可以考虑采用分段运营或者多交路运营的方法应对客流的不均衡[16]。初步核算,智轨单线段运输能力仅为6对/h,并且岛内还有其他车辆运行需求。为了提升智轨系统运能同时满足与其他车辆的会车要求,建议分别在单线段每个区间设置一处会让站,设置会让站后单线段的运输能力可以提升到10对/h,普陀山车站及会让站的设置情况如图5所示。

图5 普陀山智轨配线(车站)分布示意

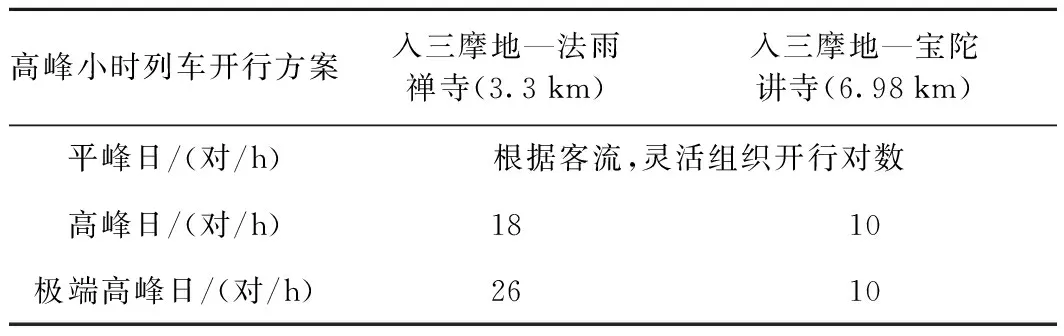

结合客流特点,以法雨禅寺作为小交路折返点,拟定智轨线路基础交路如图6所示,对应不同客流情形下的高峰小时列车开行方案如表2所示。远期高峰日高峰小时开行列车28对,按照5人/m2的站立标准,可以解决约5 684人/h的客流需求,极端高峰日高峰小时开行列车36对,可解决约7 272人/h的客流需求。实际运营过程中,可在基础交路及列车开行方案的基础上根据不同客流状态灵活调整运营方案[17-19],同时配合交叉口绿灯优先、控制停站时分、局部设置人行立交设施等措施实现运营效率最大化,进一步提升对景区客流的疏解。

图6 普陀山智轨基础交路

表2 不同客流情形下的高峰小时列车开行方案

4 结语

典型的地面轨道交通方式包括有轨电车、胶轮导轨、智轨等,由于线路与道路交叉时会对相交道路的车辆产生冲突,目前在城市轨道交通中的应用较少。而景区内部道路系统相对简单,且道路通常设置为循环型,车辆间的冲突不明显,在规避地面轨道交通方式缺点的同时,可以较大地发挥其运量大、安全舒适、资源利用率高、景观协调性好等优势。

智轨作为一种新型轨道交通制式,逐渐在中小城市中得到应用,发挥公共交通骨干功能,但在旅游轨道交通方向的应用尚少,本文以智轨作为地面交通方式的代表,探索了其在普陀山景区的适用性。经研究,智轨系统与普陀山景区规划、客流需求、道路资源利用的适应性明显,对提升景区发展品质,完善交通体系意义重大,同时智轨线路的建设周期短、工程量小,可在不影响景区正常运营的情况下快速投入使用,实现景点间的联动发展[20],噪声小、舒适度高,满足环保要求以及景观协调性要求。根据客流状态,灵活组织运营方案,即可以应对大客流冲击影响,又可以保证平峰日的服务质量,可作为地面轨道交通方式在景区中的应用案例,为同类景区发展旅游轨道交通提供借鉴。