西夏文写本《瑜伽师地论》卷五十九考释

2020-09-04王龙

□王龙

一

卷三十三,《法国国家图书馆藏敦煌西夏文文献》中残存有《瑜伽师地论》卷三十三尾题“卫臡祇”[3]98,说明西夏文《瑜伽师地论》卷三十三也有留存,遗憾的是我们还没有见到文献的正文部分。

卷五十八,新中国建立之初经由当时的西北军政委员会转交而来的,其出土地点及具体来源情况俱不可考[4]36-40,现藏西安市文物保护考古所,刊布于甘肃人民出版社与敦煌文艺出版社联合出版的《中国藏西夏文献?陕西卷》第十五册,编号S21?005[2gz58]。该书《叙录》对之做如下介绍:“西夏文写本《瑜伽师地论》,梵夹装,残存29面,高29厘米,宽12厘米,上下双框,高25厘米。面6行,行18字,以西夏文行书写成,字迹工整。经译释,知为《瑜伽师地论》卷第五十八中后部分。经背有汉文经文10面46行,计613字,内容基本为供养短文或所谓请魂文。”[5]346孙福喜和赵斌二位先生在该书《综述》对之做如下介绍:“梵夹装,残存二十九面,字迹工整。内容大致类似于唐玄奘所译《瑜伽师地论》卷五十八中后部分。经背有汉文经文十面,内容皆为所谓供养文或请魂文,值得注意的是,文中曾先后两次提及‘摩尼’之名,似乎表明该文与摩尼教有某种内在联系,倘事属不谬,则其对于更全面深入地认识和研究西夏宗教无疑具有重要的学术价值。不过由于文中未见作者、年代等内容,故目前尚难断定其是否确与西夏有关。”[5]271-272

卷五十九和卷八十八,1908—1909年在内蒙古额济纳旗的黑水城遗址出土,今藏俄罗斯科学院东方文献研究所。书题著录首见戈尔巴切娃和克恰诺夫合著的《西夏文写本和刊本》,题作《瑜伽师地本母》,编号为инв.№901和инв.№5133[6]105。1977年,西田龙雄在《西夏文佛经目录》中将其著录为《瑜伽师地本母》,据书题勘同《大正藏》第1579号《瑜伽师地论》(梵文或《藏文佛经》第5536号《瑜伽行地》(Rnal-hbyorspyod-pahisa)[7]32。1999年,克恰诺夫在《西夏佛典目录》中对这些版本的形制做了较为详细地描述[8]449-450。对照已刊布的《俄藏黑水城文献》第二十四册图版[9]160-166,我们可对其版本情况有大致的了解。

卷九十,现藏英国国家图书馆,编号为Or.12380-2(K.K.II.0283.b),写本,基本形制为19.7?11.2厘米②。西夏文及对译如下:

相应的汉文见《大正藏》第30册第812页中栏,所对应部分为:

一者尊胜空住,二者引彼空住。诸阿罗汉观无我住,如是名为尊胜空住。由阿罗汉法尔尊胜观无我住,于诸住中最为尊胜。如是或尊胜所住,或即住尊胜,由此因缘,是故说名尊胜空住。引彼空住者,谓如有一。若行若住,如实了知烦恼有无。知有烦恼,便修断行;知无烦恼,便生欢喜。生欢喜故,乃至令心证三摩地。由心证得三摩地故,如实观察诸法无我,昼夜随学,曾无懈废。

此外,经宗舜考证,《俄藏黑水城文献》第四册汉文文献中有《瑜伽师地论》卷三十八“持瑜伽处力种姓品第八”的残叶6件③。《俄藏黑水城文献》中还有汉文本《瑜伽师地论》卷三十二部分内容。《瑜伽师地论》西夏文本和汉文本的出土,说明《瑜伽师地论》在西夏当时十分流行。此前,西夏文《瑜伽师地论》卷五十八[10]175-187和卷八十八[11]9-24已获解读,本文所要介绍的西夏文《瑜伽师地论》卷五十九,相关的解读可以为西夏文献学和西夏语文学研究提供一些帮助。

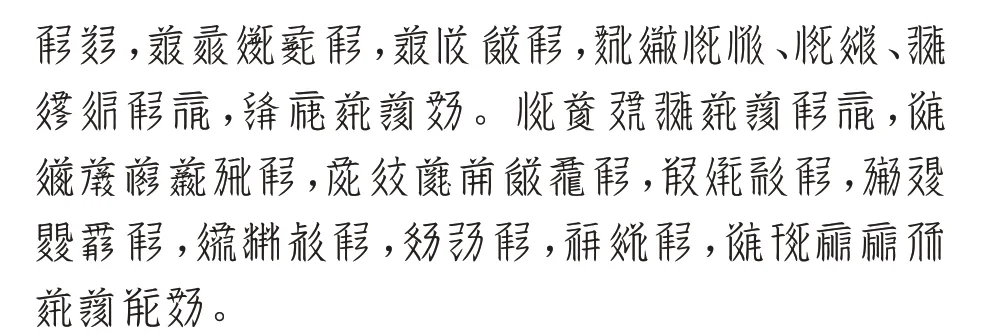

至于《瑜伽师地论》的西夏译本的翻译年代,只有《瑜伽师地论》卷五十九保留了一条模糊的信息:

凭经验可以判断,最前面的两个字应该是年号“光定”无疑,紧挨着的三个字是解读的关键,克恰诺夫最初认为应该译成“光定五年十一月”,折算为1215年11月23日—12月22日,即夏神宗光定乙亥五年,看来他心目中的对应楷书形式是“縊”(光定??五年十一月)。现在看来,“光定”和“年十一月”的转写和翻译当无疑义,而另外三个字还需要进一步讨论。根据字形判断,第四个字当为“”(思、辛),第五个字的意思是“某年”,克恰诺夫识解成“”(五),未免与原件的草体字形相差过远。另外,假如它真的是克恰诺夫识读的“”,自然就意味着对应于干支的“乙亥”,可是我们知道,当时的中国人如果只用干支中的一个字来纪年,那么使用的字一定是来自“地支”而非“天干”,例如西夏文献的书字人题款中常见“午年”、“未年”,用白话也可以说“马年”、“羊年”等等。由此考虑,我们应当认为“”字对应的楷体字是十二地支里形体最相近的“”(未)。夏神宗朝的“光定”凡13年(1211—1223),其中的“未年”有二,即“辛未”(1211)和“癸未”(1223)。加上第三个字(元、初),可推知《瑜伽师地论》抄写于1211年。

二

原文:

译文:

所以者何?生上地者,于彼下地诸有情所,由常恒乐净具胜功德自谓为胜故。十五、无境缘,谓缘分别所计灭道,及广大佛法等,所有烦恼缘(2)。

复次,烦恼现行有二十种,谓二十种补特伽罗(3),依二十缘起,二十种现行烦恼。

云何二十补特伽罗?一、在家,二、出家,三、住恶说法,四、住善说法,五、增上烦恼行,六、等分行,七、薄尘行,八、世间离欲,九、未离欲,十、见圣迹,十一、未见圣迹,十二、执著,十三、不执著,十四、观察,十五、睡眠,十六、觉悟,十七、幼小,十八、根成熟,十九、般涅槃法,二十、不般涅槃法。

校注:

(1)西夏文开头“摄决择分中有寻有伺等三地之二”至“无色界于色行烦恼”已佚。

清华大学法学院卫生法研究中心主任、中国卫生法学会副会长、原国家食药监总局法律顾问王晨光接受《中国新闻周刊》采访时表示,最近这三年,药品监管体制改革的成果得到业内肯定,这为提升药品行业的生态环境打下了良好基础。同时要看到,这些改革主要集中在药品临床试验和注册上市的监管方面。他说,改革应当进一步扩展到药品生产、经营、使用方面的全生命周期监管。

原文:

译文:

云何二十烦恼现行?一、随所欲缠现行,二、不随所欲缠现行,三、无所了知烦恼现行,四、有所了知烦恼现行,五、粗烦恼现行,六、中烦恼现行(1),七、微烦恼现行,八、内门烦恼现行,九、外门烦恼现行,十、失念烦恼现行,十一、猛利烦恼现行,十二、分别所起烦恼现行,十三、任运(2)所起烦恼现行,十四、寻思烦恼现行,十五、事自在烦恼现行(3),十六、自在烦恼现行,十七、非所依位烦恼现行,十八、所依位烦恼现行,十九、可救疗烦恼现行,二十、不可救疗烦恼现行。

云何二十烦恼现行缘?一、乐缘,二、苦缘,三、不苦不乐缘,四、欲缘,五、寻思缘,六、触缘,七、随眠缘,八、宿习缘,九、亲近恶友缘,十、闻不正法缘,十一、不正作意缘,十二、不信缘,十三、懈怠缘,十四、失念缘,十五、散乱缘,十六、恶慧缘,十七、放逸缘,十八、烦恼缘,十九、未离欲缘,二十、异生性缘。依此诸缘故,烦恼现行。

校注:

原文:

译文:

问:于彼彼界结生相续彼彼身中,全界一切烦恼(1),皆结生耶?为不全耶?答:当言全、非不全,何以故?若未离欲,于自生处方得受生,非离欲故。又未离欲者,诸烦恼品所有粗重随缚自身,亦能为彼异身生因。

由是因缘,当知一切烦恼,皆结生相续。又将受生时,于自体上贪爱现行,于男于女,若爱若恚,亦互现行。又疑现行,彼作是思:此男此女,今为与我共(2)行事不?又于内外我、我所见及我慢等,皆亦现行。由此因缘,当知一切烦恼,皆得结生相续。

校注:

原文:

译文:

复次,结生相续略有七种:一、缠及随眠结生相续,谓诸异生;二、唯随眠结生相续,谓见圣生迹(1);三、正知入胎结生相续,谓转轮王;四、正知入住结生相续,谓诸独觉;五、于一切位不失正念结生相续,谓诸菩萨;六、业所引发结生相续,谓除菩萨结生相续;七、智所引发结生相续,谓诸菩萨。又有引无义利结生相续,谓即业所引发结生相续;又有能引义利结生相续,谓智所引发结生相续。如是总说结生相续(2),或七或九。

校注:

原文:

译文:

复次,于此(1),余诸顺前句、顺后句及四句等(2),如理决择文,更不复现。后嗢拖南曰:业、相、事、乐等、不善等、及(3)、所缘、与现行、续生、最为后。如是已说烦恼杂染决择,业杂染决择,我今当说(4)。如先所说业杂染义,当知此业亦由五相建立差别。谓根本业道所摄身语意业,及彼方便后起所摄诸业。如先所说不善业道,名根本业道所摄不善身语意业。云何建立彼杀生等不善业道自相?谓染污心起彼欲乐,即于是处彼业现行而得究竟(5),当知总名杀生等一切业道自相。

校注:

原文:

译文:

染污心者:谓贪者、贪所蔽,嗔者、嗔所蔽,痴者、痴所蔽。设有染污心不起彼欲乐,虽于是处彼业现行而得究竟,然此恶业非是圆满业道所摄;设有染污心,及起彼欲乐而颠倒心,于余事彼业现行而得究竟(1),此业亦非圆满业道所摄;设有染污心,及起彼欲乐,即于是处业不现行而得究竟,此业亦非圆满业道所摄;设有染污心,及起彼欲乐,即于是处彼业现行而不究竟,此业亦非圆满业道所摄;若有染污心,及起彼欲乐,即于是处彼业现行而得究竟具一切支,此业乃名圆满业道所摄。由此略说业道自相,一切不善业道自相,应随决了(2)。

校注:

原文:

译文:

复次,若广建立十恶业道自性差别,复由五相,何等为五?一、事,二、想,三、欲乐,四、烦恼,五、方便究竟。事者:二业道(1)各别决定所依处事。或有情数、或非有情数,随其所应,十恶业道依之而转(2)。想者有四:谓于彼非彼想、非于彼彼想、于彼彼想、非于彼非想(3)。欲乐者:或有倒想、或无倒想,乐所作欲。烦恼者:或贪、或嗔、或痴、或贪嗔、或贪痴、或嗔痴、或贪嗔痴一切皆具。方便究竟者:即于所欲作业,随起方便,或于尔时、或于后时而得究竟。由此五相,于杀生乃至邪见诸业道中,随其所应,当广建立圆满自性十种差别。

校注:

原文:

译文:

杀生业道,以有情数众生为事。若能害者,于众生所作众生想,起害生欲,此想即名于彼众生名不颠倒想(1)。依此想故,作如是心,我当害生,如是名为杀生欲乐。此能害者,或贪所蔽,或嗔所蔽,或痴所蔽,或二所蔽,或三所蔽而起作心,是名烦恼。彼由欲乐及染污心,或自为、或他学发起方便(2),加害众生。若害时(3),彼便命终,即此方便,当于尔时说名成就究竟业道。若于后时彼方舍命,由此方便,彼命终时,乃名成就究竟业道(4)。

不与取业道事者:谓他所摄物。想者:谓于彼彼想。欲乐者:谓劫盗欲。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓起方便置换本处(5)。

校注:

原文:

译文:

欲邪行业道事者:谓女所不应行,设所应行,非支、非处、非时、非量。若不应理,一切男及不男。想者:于彼彼想。欲乐者:谓乐行之欲。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓二二交会(1)。

妄语业道事者:谓见、闻、觉、知、不见、不闻、不觉、不知。想者:谓于见等或翻彼想。欲乐者:谓覆藏想乐说之欲。烦恼者:谓贪嗔痴或具不具。方便究竟者:谓时众及对论者领解(2)。

离间语(3)业道事者:谓若有情或和不和(4)。想者:谓俱于彼若合若离随起一想。欲乐者:谓乐彼乖离,谓不和合乐欲(5)。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓所破领解。

粗恶语业道事者:谓诸有情能为违损。想者:谓于彼彼想。欲乐者:谓乐粗言欲。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓呵骂彼。

绮语业道事者:谓能引发无利之义。想者:谓于彼彼想。欲乐者:谓乐说之欲。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓才发言。

校注:

原文:

译文:

贪欲业道事者:谓属他财产。想者:谓于彼彼想。欲乐者:谓即如是我欲(1)。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓于彼事定期属己。

嗔恚业道事之与想,如粗恶语说。欲乐者:谓损害等欲。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓损害等期心决定。

邪见业道事者:谓实有义。想者:谓于有非有想。欲乐者:谓即如是爱欲。烦恼者:谓三毒或具不具。方便究竟者:谓诽谤决定。

复次,杀生有三种:一、有罪增长,二、有罪不增长,三、无有罪。生罪因缘,亦略有三:一、烦恼所起,二、能生于苦,三、希望满足。初具三缘,次有二种,无希望无满(2),后唯生苦。

校注:

原文:

译文:

复次,略由五相,建立贪欲、嗔恚、邪见圆满自相。何等名为贪欲五相?一、有耽著心,谓于自财所;二、有贪婪心,谓乐积财物;三、有饕餮心,谓于属他资财等事,计为华好,深生爱味;四、有谋略心,谓作是心,凡彼所有,何当属我?五、有覆蔽心,谓贪欲缠之所覆故,不有羞耻(1),不知过患,及与出离。设于自财有耽著心,无余心现,当知此非圆满,贪欲意恶行相,如是有耽著心及贪婪心,无余心现,亦非圆满贪欲之相。如是广说,乃至如前所说诸相,不足阙一种(2),即非圆满贪欲之相。若全分摄,乃名圆满贪欲之相。

何等名为嗔恚五相?一、有增恶心,谓于能损害相随法分别故;二、有不堪耐心,谓于不饶益,不堪忍故;三、有怨恨心,谓于不饶益,数不如理随忆念故;四,有谋略心,谓于有情作如是意,何当捶挞?何当杀害?乃至广说故;五、有覆蔽心,谓如前说。于此五相无阙一种(3),即非圆满嗔恚之相。若具一切,方名圆满。

校注:

原文:

译文:

何等名为邪见五相?一、有愚痴心,谓不如实了所知故;二、有暴酷心,谓乐作诸恶故;三、有越流行心,谓于诸法不如理分别推求故;四、有失坏心,谓无施与爱养祠祀等,诽谤一切妙行等故;五、有覆蔽心,谓邪见缠之所覆蔽,不觉羞耻,不知过患,及出离故。于此五相无阙一种(1),即非圆满邪见之相。具一切分,乃名圆满。

复次,若以手等害诸众生,名杀生(2)。如是以块杖刀录断食、折挫、治罚、咒药、厌祷、尸、半尸等害诸众生,皆名杀生。为财利等害诸众生,亦名杀生。或怨为损,或为除怨,或谓为法,乃至或为戏乐,害诸众生,亦名杀生。若自缚杀害,若令他害,皆得杀罪。

校注:

原文:

译文:

复次,若有显然劫他财物,名不与取。如是窃盗,攻墙解结,伏道窃夺,或他债不还(1)。或行诳谄矫诈而取,或现怖畏方便而取,或现威德而取(2),或自劫盗,或复令他,如是一切皆不与取。或有自为,或有为他,或怖畏故,或为杀缚,或为折伏,或为受用,或为给侍,或憎嫉故,不与而取,此等皆名不与取罪。

复次,若行不应行,名欲邪行。或于非支、非时、非处、非量、非理,如是一切皆欲邪行。若于母、等母等所护,如经广说,名不应行。一切男及不男,属自不属他(3),皆不应行。除产门外诸余分(4),皆名非支。若秽下时,胎圆满时,饮儿乳时,受斋戒时,或有病时,谓病匪不宜习欲(5),是名非时。若诸尊重所集会处,或灵庙中,或大众前,或坚鞭地高下不平令不安隐,如是等处说名非处。过量而行,名为非量,是中量者,极至于五。于此以上一切(6),皆名过量。不依世礼,故名非理。若自行欲,若不应与他结合(7),此二皆名欲邪行摄。若有公显,或复隐窃,或因诳谄方便而亲(8),或依靠他(9),而行邪行,如是皆名欲邪行罪。

校注:

原文:

译文:

复次,若自因故,而说妄语。或他因故,或因怖畏,或因财利,而说妄语,皆名妄语。若不见闻觉知,言见闻觉知,或见闻觉知,言不见闻觉知,皆名妄语。若书陈说,或以默然表忍斯义,或动支体以表其相,或为证说,或有自说,或令他说,如是一切皆妄语罪。

复次,若以实事毁呰于他,为乖离故而发此言,名离间语(1)。或以不实假合方便以为依止,为损坏他而有陈说。或依亲近施与,或依知友给侍,而有陈说,名离间语。若自利缘,或损他缘,或由他教,或现破德,或现怖畏,为乖离故,或自发言,或令他发,如是皆名离间语罪。

校注:

原文:

译文:

复次,若有对面发辛楚言,名粗恶语。或不现前,或对大众,或幽僻处,或随实过,不随实过,或书表示,或假现相,或依自说,或依他说,或因掉举,或因不静,或依种族过失,依依止过失(1),或依作业,禁戒现行过失,或自发起辛楚之言,或令他发,如是皆名粗恶语罪。

复次,若有依舞而发歌词,名为绮语。或依作乐,或复俱依,或俱不依,而发歌词,皆名绮语。若佛法外能引无义所有书论,以爱乐心受持赞美,以大音声而为读颂(2),广为他人开示分别,皆名绮语。若依斗讼诤竞发言,或乐处众宣说王论、臣论、贼论,广说乃至国土等论,皆名绮语。若说妄语,或离间语(3),或粗恶语,下至不思、不择、发无义言,皆名绮语。又依七事而发绮语,谓斗讼诤竞语,诸婆罗门恶咒术语,苦所逼语,戏笑游乐之语,处众杂语,颠狂语,邪命语,如是一切名绮语罪。

校注:

原文:

译文:

复次,若于家主起如是欲:云何我当同于家主,领诸仆使随欲所作(1),是名贪欲;又起是欲(2):如是起欲,即彼家主所有父母、妻子、奴婢及诸作使(3),广说乃至七摄受事十资身事,谓饮食等皆当属我;又起是欲:云何令他知我少欲知足,远离勇猛,精进安住,正念、寂定、聪慧,诸漏永尽,施戒多闻;又起是欲:云何令他供养于我,谓诸国王乃至商主,若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦等,皆当恭敬、尊重、承事、供养于我;又起是欲:云何令我当得利养衣服、饮食、坐卧具(4)、病缘医药、及资生具。又起是欲:云何令我当生天上,天妙五欲,得我游戏(5);又起是欲:云何令我当生鲁达罗世界、毗瑟笯世界,人中希有众同分中,乃至令我当生他化自在众同分中;又起是欲:云何令我乃至当得父母、妻子、奴婢、作使、朋友、宰官、亲戚、兄弟、同梵行等所有资产,如是一切,皆名贪欲业道所摄。

校注:

(3)“如是起欲,即彼家主所有父母、妻子、奴婢及诸作使”,即西夏文“”,汉文本作“即彼家主所有父母、妻子、奴婢及诸作使”。西夏文衍“”,当删。

原文:

译文:

若作是思:彼于我所有无义欲,故我于彼当作无义,是名嗔恚;又作是思:彼于我所已作、正作、当作无义,我亦于彼当作无义,亦名嗔恚,如是广说九恼害事,亦尔(1);又作是思:云何令我于能损害怨家恶友而得自在,缚害驱摈,或行鞭挞、或散财产、或夺妻妾、朋友、眷属及家宅等,此恼害心亦名嗔恚;又起是思:云何令彼能损于我怨家恶友,于他处所遭如上说诸苦恼事,此损害心,亦名嗔恚;又作是思:愿彼自然发起如是如是身语意行,由此丧失资财、朋友、眷属、名称,安乐受命,及诸善法,身坏当生诸恶趣中,如是一切恼害之心,皆名嗔恚根本业道。

校注:

原文:

译文:

复次,若作是思:决定无施,是名邪见。广说乃至谤因、谤用、谤果、坏真善事(1),如是一切皆名邪见根本业道。问:一切倒见皆名邪见,何故世尊于业道中,但说如是诽谤之见,名为邪见?答:由此邪见,诸邪见中,最为殊胜,何以故?由此邪见为依止故,有一沙门若婆罗门断诸善根。又此邪见,最顺恶业。怀邪见者,于诸恶法随意所行,是故此见,偏说在彼恶业道中,当知余见非不邪见,自相相应。

瑜伽师地论卷第五十九 禽(2)

光定元辛未年十一月(3)

校注:

三

众所周知,法相唯识宗所依的经论,有所谓的“六经十一论”。“六经”包括《大方广佛华严经》、《解深密经》、《如来出现功德庄严经》、《阿毗达磨经》、《入楞伽经》和《厚严经》,以《解深密经》为本经,“十一论”包括《瑜伽师地论》、《显扬圣教论》、《大乘庄严经论》、《集量论》、《摄大乘论》、《十地经论》、《分别瑜伽论》、《观所缘缘论》、《二十唯识论》、《辩中边论》和《阿毗达磨杂集论》,以《瑜伽师地论》为本论。目前尚不知道法相唯识宗传入西夏的具体时间,但根据俄藏西夏文《瑜伽师地论》卷五十九尾署光定元辛未年十一月,可知“法相唯识”经典大约译于13世纪初,说明法相唯识宗传入西夏的时间相当晚,即西夏社会的末期。

一、国境内番、汉、羌中僧人、道士所属居士、童行④中,及前僧人、道士等中有为座主者时,能完整解说《般若》、《唯识》、《中道》、《百法》、《华严行愿》等之一部,解前后义,并知常为法事者,国师及先住座主,别有巧智师傅等,当好好量其行,真知则居士、童行可入僧人中,衣绯,为座主,勿得官。先前僧人、道士,道士愿为僧人⑤,彼等一律先衣黄者当衣绯而为座主,好者可得官爵。其中番汉和尚不知切韵,不许为座主。

注释:

①克恰诺夫在《西夏佛典目录》中作“光定五年”(1215)。详见Е.И.Кычанов,Каталогтангутскихбуддийских памятников,Киото:УниверситетКиото,1999.cтр.449.

②该西夏文残片经聂鸿音先生考证并告知,在此谨表谢意。

③图版见孟列夫主编:《俄藏黑水城文献》第四册,上海古籍出版社,1997年,第58页。编号为“俄TK166P”,定名为“佛书残片”;具体考释见宗舜:《〈俄藏黑水城文献〉汉文佛教文献拟题考辨》,《敦煌研究》2001年第1期,第85页。

④原汉译文见史金波、聂鸿音、白滨译注《天盛改旧新定律令》,法律出版社,2000年,第403页。这里略有改动,其“童行”,《天盛改旧新定律令》汉译文原作“行童”,下同。

⑤原汉译文同上,见第403页。这里的“道士,道士愿为僧人”为笔者改译,原作“道士□道士者为僧人”