地黄汤加减对偏头痛病人疼痛发作情况及血管内皮功能的影响

2020-09-02彭逢春梁向新

彭逢春,殷 严,梁向新

偏头痛属于一种原发性头痛,是神经内科的一种常见疾病,主要临床表现为单侧、双侧搏动样头痛,并且病人病情反复发作,大部分病人主要发生在偏侧头部,也有部分病人伴随恶心呕吐、畏光畏声,发生自主神经系统功能紊乱[1-2]。中医学将偏头痛归为“头痛”“头风”范畴[3]。有研究显示,偏头痛发病机制较为复杂,主要涉及肝脾、肾脏等,受风、痰、火、瘀等因素的影响[4]。大部分中医学者认为偏头痛主要的致病原因是风邪,外感风邪会侵袭病人脑络,引发头痛,内风的产生与肝有关,肝阴不足,会造成肝火上炎、肝郁化火,从而引起偏头痛[5]。地黄汤出自《症因脉治》卷四,由六味地黄丸演化产生,主要功能是滋肾养肝。本研究旨在探讨地黄汤加减对偏头痛病人疼痛发作情况及血管内皮功能的影响,为其临床应用提供数据支持。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年9月—2018年9月在我院就诊的偏头痛病人96例,男36例,女60例;年龄(40.6±10.2)岁;典型偏头痛30例,普通型偏头痛66例。按照随机数字表法分为对照组与地黄汤加减组,各48例。对照组,男18例,女30例;年龄(40.8±10.5)岁;典型偏头痛15例,普通型33例。地黄汤加减组,男18例,女30例;年龄(40.5±10.0)岁;典型偏头痛15例,普通型偏头痛33例。两组性别、年龄、疾病分型等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。病人及其家属均签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:所有病人均符合国际头痛委员会制定的关于偏头痛的诊断标准。排除标准:对本研究药物过敏病人;研究前1周未服用任何治疗偏头痛的药物;伴随心、肾等重要器官损伤病人;精神异常病人;妊娠期女性。

1.3 方法 对照组给予盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司生产,批准文号:国药准字H10930003),5 mg,每日1次,每晚睡前口服。地黄汤加减组在对照组的基础上给予地黄汤加减治疗。组方:熟地黄40 g,牡丹皮20 g,白茯苓20 g,山茱萸24 g,山药20 g,泽泻40 g,柴胡20 g,白芍药20 g,热多加山栀20 g,知母20 g,黄柏20 g,寒多加羌活20 g,独活20 g。浓煎至400 mL,每日2次,每次200 mL。1个月为1个疗程,两组均连续治疗3个月。

1.4 观察指标

1.4.1 血管内皮功能相关指标 采集病人空腹静脉血液样本5 mL,置于一次性真空无抗凝剂的采血管中,1 000 r/min离心20 min,分离血清,在-20 ℃环境中保存,待用。采用酶联免疫吸附试验检测病人治疗前后一氧化氮(NO)、5-羟色胺(5-HT)、内皮素(ET)水平。

1.4.2 疼痛发作情况 疼痛发作频率:头痛次数每月高于5次,计6分;头痛次数每月3~4次,计4分;头痛次数每月低于2次,计2分。头痛持续时间:头痛持续时间大于2 d,计6分;头痛持续时间12 h至2 d,计4分;头痛持续时间小于12 h,计2分。采用视觉疼痛评分法(VAS)评估病人疼痛程度,在一张白纸上划10 cm长直线,一端为无痛,另一端为极痛。病人目测后根据自身情况用笔在直线上划出与其疼痛强度相符合的点,观察点在直线上的距离,重复2~3次,取平均值。0~2分为无痛;3~5分为轻度疼痛;6~8分为中度疼痛;8分以上为重度疼痛。

1.4.3 脑血流速度检测 治疗前后给予病人经颅多普勒超声检查,探头频率2.0 MHz,经过颞窗和枕窗检查计算大脑前动脉(ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)血流速度。

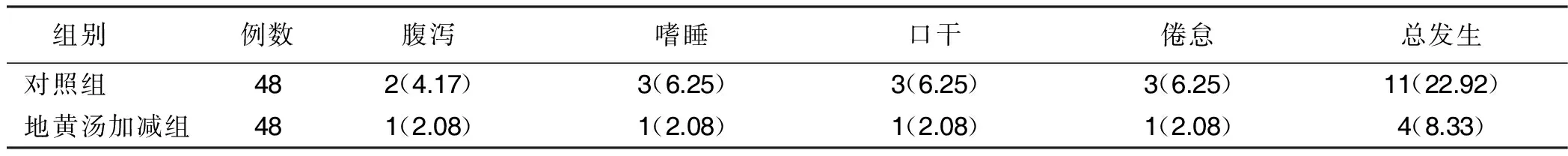

1.4.4 不良反应发生率 观察两组病人治疗过程中腹泻、嗜睡、口干、倦怠等,统计不良反应发生率。

1.5 临床疗效评定标准 控制:病人偏头痛临床症状完全消失,停药1个月后未见发病;显效:病人偏头痛临床症状显著缓解,疗效指数>50%;有效:病人偏头痛临床症状改善,疗效指数20%~50%;无效:病人偏头痛临床症状未见改善,疗效指数<20%。

2 结 果

2.1 两组血管内皮功能指标比较 治疗前,两组NO、5-HT、ET水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组NO、5-HT、ET水平低于治疗前(P<0.05),且地黄汤加减组低于对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组治疗前后血管内皮功能相关指标水平比较 (±s)

2.2 两组疼痛发作情况比较 两组治疗前疼痛发作频率、持续时间、疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组疼痛发作频率、持续时间、疼痛评分低于治疗前(P<0.05),且地黄汤加减组低于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后疼痛发作情况比较 (±s)

2.3 两组脑血流速度比较 两组治疗前ACA、MCA、PCA血流速度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组ACA、MCA、PCA血流速度低于治疗前(P<0.05),且地黄汤加减组低于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后脑血流速度比较 (±s) 单位:cm/s

2.4 两组临床疗效比较 地黄汤加减组治疗总有效率为83.33%,高于对照组的95.83%(P<0.05)。详见表4。

表4 两组临床疗效比较 单位:例(%)

2.5 两组不良反应发生率比较 地黄汤加减组不良反应发生率为8.33%,低于对照组的22.92%(P<0.05)。详见表5。

表5 两组不良反应发生率比较 单位:例(%)

3 讨 论

偏头痛不仅会影响病人睡眠,还会影响病人的工作和生活,甚至会降低其认知功能,引发脑白质病变[6-7]。目前临床中治疗偏头痛无特效治疗方法,常使用麦角咖啡因进行治疗,不良反应较多[8]。

偏头痛属于一种神经血管反应,是由于体内环境突然发生变化产生,主要是通过三叉神经血管反射传导[9]。有研究指出,偏头痛主要是因为血管收缩及舒张功能障碍,血管内皮细胞损伤,血管内皮功能降低[10-11]。内皮细胞在血管平滑肌功能以及血管张力调节过程中起重要的调节作用。NO、ET是内皮细胞产生的舒张因子和收缩因子,ET是一种作用最强的血管收缩物质,NO属于一种无机小分子,具有较强的生物活性,发挥内皮源性松弛因子作用,也可发挥神经递质作用[12-13]。5-HT是一种抑制性神经递质,在机体组织中广泛存在。有研究显示,5-HT受体在大脑脉络丛血管中广泛分布,对大脑血流有调节作用,参与精神活动[14]。本研究显示,两组治疗后NO、5-HT、ET水平低于治疗前,且地黄汤加减组低于对照组(P<0.05)。说明地黄汤加减能够降低偏头痛病人NO、5-HT、ET水平,改善血管内皮功能。冀书娟[15]研究指出,天舒胶囊治疗偏头痛,能够改善病人血管内皮功能,与本研究结果一致,说明地黄汤加减能够起到与其相同的治疗效果。张昌盛等[16]研究指出,当发生血管内皮功能障碍时,病人机体中NO、5-HT水平升高,NO会增加神经元疼痛敏感性,5-HT通过收缩血管,加重病人的偏头痛症状。本研究结果显示,两组病人治疗后疼痛发作频率、持续时间、疼痛评分低于治疗前,且地黄汤加减组低于对照组,说明地黄汤加减能够减轻病人的临床症状,缓解病人疼痛,促进病人恢复,与何谊[17]研究结果一致。

中医学认为机体因内伤以及外感导致气血逆乱,瘀阻经络,肝气不舒,肝阳上亢会造成病人清阳不升,痰瘀郁结,脑失所养,引起偏头痛发病[18-19]。病人气血不足,肾精亏虚,导致头痛发生。中医学治疗偏头痛原则是平肝熄风、缓急止痛、活血通络[20]。本研究结果显示,治疗后两组ACA、MCA、PCA值低于治疗前,且地黄汤加减组低于对照组(P<0.05)。说明地黄汤加减能够改善偏头痛病人脑血流速度,提高血管收缩能力。本研究结果显示,地黄汤加减组治疗总有效率为95.83%,高于对照组的83.33%,说明地黄汤加减能够提高偏头痛病人的临床疗效。地黄汤加减组不良反应发生率为8.33%,低于对照组的22.92%,提示地黄汤加减能够降低偏头痛病人不良反应发生率,临床应用较为安全。

综上所述,地黄汤加减对偏头痛病人疼痛缓解效果显著,能够改善病人血管内皮功能及大脑血流速度,提高治疗效果,不良反应较少,安全性较高。