基于海绵城市理念的城市基础设施LID设计与改造

2020-08-28黄思婷陈立航李顺群张磊

黄思婷,陈立航,李顺群,2,张磊

(1.天津城建大学土木工程学院,天津 300384;2.天津市软土特性与工程环境重点实验室,天津 300384)

1 引言

近几十年来,中国城镇化速度迅速加快,截至2016年,中国城镇化率已达到57.35%。快速的城镇化发展导致城市下垫面发生显著变化,诸如城市地面硬化,湿地绿化面积缩减,可用水资源减少等。为了应对上述问题,建设“自然积存、自然渗透、自然净化[1]”的海绵城市理论正式提出。

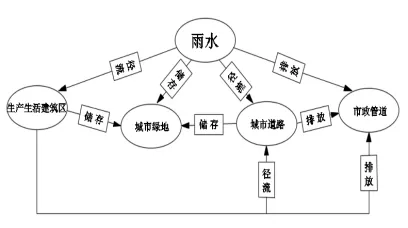

低影响开发(LID)雨水系统构建[2]是指运用海绵城市理念将城市建设成为具有吸收、净化、储存雨水集一体的海绵式特性的城市。建设海绵城市是有效解决城市内涝灾害、热岛效应、水资源紧缺等一系列问题的方法。从使用功能不同可将现代城市基础设施分为四个单元,即生产生活建筑区、城市绿地、城市道路、市政管网,各单元之间雨水联系如图1。

图1 城市基本单元之间的水利联系

城市排放消散雨水的重点是加强城市各单元水利之间的相互联系、相互协调,其中城市道路与湿地绿化区是城市雨水处理体系中最重要的两个环节,加强城市道路与湿地绿化区的透水性是解决城市雨水处理问题的关键点。

本文对城市道路与湿地绿化区进行了透水性改造,加强协调城市各功能单元之间的水利联系,统筹好各城区的雨水资源管理及再利用问题,进而为推动构建绿色统一的海绵城市提供参考。

2 城市道路LID设计

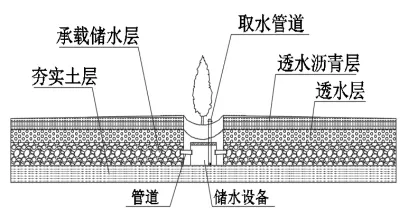

凝土路缘石代替传统路缘石。路面采用透水铺装,路基底部铺装透水带,加大道路透水性。行车道路铺装层剖面图如图2所示。

2.1 城市道路LID设计原则

传统道路铺装设计存在路面透水性差、地表径流量大的缺点,且道路排水主要依靠市政网管,这种排水设计方式将污染严重的道路雨水直接排入河道,污染城市水体。此外,点式雨水口收集地表雨水易产生路边积水[3],当降雨峰值高于市政网管峰值排水量时,加重了市政网管排水体系的压力。同时,雨水通过管道排出将无法存留,不利于缓解热岛效应、雨岛效应及城市用水短缺等问题。因此,本文基于海绵城市理论对城市道路进行设计改造。

城市道路LID设计需要遵从以下三个原则:①城市道路排水设计应根据区域排水规划、道路设计和沿线地形环境条件,综合考虑道路排水方式;②道路的地面水必须采取可靠的措施,迅速排除;③城市道路排水设计重现期、径流系数等设计应按照标准《室外排水设计规范》[4]执行。

2.2 城市行车道路LID设计

城市行车道路LID设计重点是加大道路透水性,并将积存雨水引排到绿地区域。为了增强道路透水性,对部分城市道路的铺装进行了改进,即采用透水混

图2 行车道路透水铺装剖面

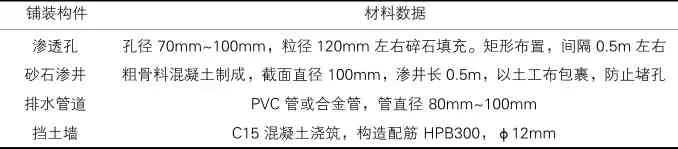

透水层与承载储水层之间铺设具有过滤功能的土工布,储水设备用于储存雨水,取水管用于抽取雨水,完成雨水的再利用。表1为铺装层数据信息。

2.3 人行道路LID改造

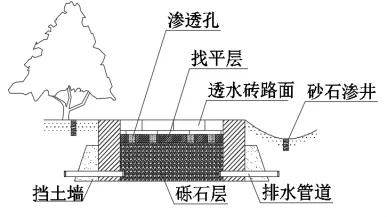

街道及公园的人行道路以路面和路基透水性改造为主。具体人行道路铺装结构如图3所示。

路面采用透水砖铺装,上层可铺设装饰层,提升透水人行道路的美观性。为了解决透水砖铺装道路路面溢水问题,路基以建筑垃圾填充,既能满足承载力要求,又满足提升人行道路透水性要求,还满足绿色可持续的环保理念要求。人行道路铺装中渗透孔、砂石渗井、排水管道、挡土墙的构成数据如表2所示。透水砖以粗骨料混凝土制成,路面与路基之间用级配砂砾石找平,砾石层起承载储水作用。

通过城市道路透水性改装,有效减小城市道路的径流系数,提高了雨水渗透量。一方面补给了地下水源,有效的应对城市用水紧张问题;另一方面减轻了城市内涝灾害问题,城市热岛效应得以缓解,而且对道路有较好的保护,使路面不被雨水侵蚀而产成裂缝、变形的后果[5]。有效的将雨水转化为可控、可利用资源,维持城市水利资源循环利用。

图3 人行道路透水铺装结构

人行道路铺装构件数据 表2

3 城市绿地LID改造

3.1 城市绿地在构建海绵城市中的内涵

城市绿地作为城市生态系统中仅存的保留有水气循环功能的组成部分,对改善城市生态环境,削减地表径流流量、水质污染,增强土壤渗透性,减轻土壤的侵蚀,回补地下水具有重要作用[6]。城市绿地分为六大类型:公共绿地、居住区绿地、交通绿地、附属绿地、生产防护绿地、市区或郊区的风景区绿地[7]。城市绿地作为海绵城市构建的重要组成部分,在调控城市雨水利用方面发挥着“弹性”作用[8],在降水充沛的夏季,城市绿地吸收、净化、储存雨水。在旱季,又能把储存的雨水加以利用,缓解城市内涝、水资源短缺、热岛效应等问题。通过加大地面渗透性,达到消除地面积水的目的,而且城市绿地作为储存雨水的“天然的水库”,起着净化水质、涵养水源的作用。雨水补给城市绿地通过两个渠道,一种是从地表直接下渗补给,雨水直接降落到城市绿地表面,渗透到地下补给水源;另一种是通过地下透水层或管道补给,城市其他功能单元渗透吸收的雨水通过地下的透水层补给到城市绿地。

事实证明,建设城市绿地是解决城市雨水资源利用不均衡的有效途径。因此对城市现有绿地设计建设的重点是增加城市绿地面积、加大地表渗透性、选配合适的植被配置类型、增强绿地贮水能力等。对应不同类型的城市绿地,应采取不同的措施,将更多的雨水储存下来,建立起以城市绿地为中心的“储水单元”,再以管道连接城市各绿地,达到城市各区域的雨水资源协调平衡的目的。

3.2 绿地改造原则

城市绿地作为城市吸收涵养水源主体,对于维持城市水文地质稳定具有重要作用。绿地改造的目的是吸收降水、净化水质、涵养水源、实现雨水的再利用。对城市绿地的改造应基于原有的绿地基础,加装透水构件,增大雨水在湿地地区的渗透速度,渗透水量,控制区域水分蒸发量,将城市绿地打造为城市的储水单元,最大限度的利用降水资源。城市绿地改造即追求增大透水性的改装,又不能破坏原有生态,即满足水量上要削峰、水质上要减污、雨水资源要利用[9]的要求。

3.3 公园绿地(针对城市大小不同,绿地大小不同)

公园绿地在城市绿地中单体占地面积最大,植被种类最多,且对城市生态系统有着极其重大的影响。具有一定的水质净化能力、储水能力、城市生态环境调节能力、增强城市美观性等特点[10]。

现有公园绿地建设成功案例,如图4的哈尔滨群力雨洪公园、香港湿地公园、美国波特兰的坦纳斯普林斯公园[11]等,对公园绿地的设计改造有很大的借鉴价值:①公园绿地具有较低的海拔高度,利于收集储存雨水;②公园绿地具有高于非绿地地表的渗透能力;③公园绿地具有一定的水质净化能力;④公园绿地采用相应的透水铺装,如透水砖、透水混凝土、砂石、鹅卵石等,主要用于景观道路、广场、配套建筑场区等裸露地面铺装,如图5所示;⑤公园绿地将地表设置为凹凸形式,相对于地表为平面的绿地,具有凹凸地表的绿地具有更大的雨水接触面积,在地面具有相同渗透性的情况下,地表凹凸的绿地具有更大的渗透量;⑥公园绿地配置合适的植被与树木[12],在公园绿地坡面种植具有滞水能力的低矮植被,如草坪、低矮的灌木等,有利于减缓径流速度,增大雨水径流时间和径流距离,增大雨水下渗面积和下渗时间。在沟谷处种植具有储水能力的植被,如高大的乔木,加装砂石渗井等渗水构件,加大地表渗透性,提高雨水的渗透速度。设计公园绿地效果如图6。

3.4 交通绿地(用于机动车辆行走的道路占城市面积多少)

基于海绵城市设计,交通绿地(人工绿带化)除了发挥美观功效外,还应具有一定的雨水收集、处理、储存作用。为满足海绵城市建设中对于雨水净化、收集、储存等要求,对交通绿地进行如图7设计。

图4 哈尔滨群力雨洪公园

图5 公园绿地景观道路

图6 公园绿地效果图

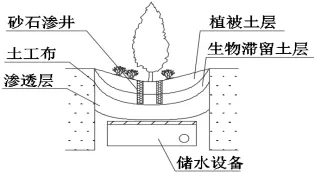

如图,设计中交通绿地由植被土层、生物滞留层、渗透层、砂石渗井、地下储水设备、输水管道等构成。依照现有研究[13],下凹式绿地是提升雨水收集能力最有效的设计形式,故交通绿地采用下凹式绿地设计。设计中植被土层厚度400mm~600mm;生物滞留层可由细沙填充,生物滞留带对雨水起着净化、阻截生物碎屑等大颗粒物体进入、防止堵塞渗透层的作用,厚度100mm~150mm;渗透层采用级配砂石填充,厚度100mm~150mm,起到透水、集水的作用;生物滞留层与渗透层之间铺设土工布,砂石渗井采用混凝土砂石渗井[14],加大植被层的渗透能力。地下储水设施用来储存和利用降水资源。设置输水管道,抽取收集的雨水用于市政绿化灌溉。

图7 交通绿地设计形式

3.5 居住区绿地(海绵城市和小区结合起来,比如芯柱体放置深度)

城镇化的快速发展使得大量的建筑屋面和硬化路面代替了原来能够涵养水源的自然地面,天然的排水方式和排水格局发生了极大变化,改变了城市水循环过程,从而改变了天然状态下的水文机制[15]。依照“海绵城市”理论对城市居住区绿地进行改造,注重加大居住区屋顶和混凝土铺装地面的雨水排放与收集,着重处理收集雨水的净化、储存、再利用等方面的问题。

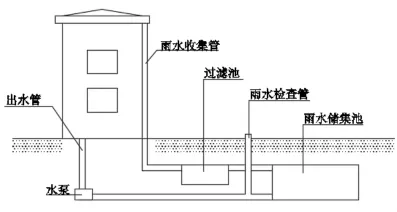

城市居住区雨水处理主要以管网收集为主,设计形式如图8所示。主要由雨水收集、过滤池、雨水检查管、雨水储集池、水泵、非饮用水利用管构成。雨水收集管用于收集屋顶及裸露硬化地面的雨水,过滤池用于净化雨水水质,雨水储集池用于储存净化后的雨水,雨水检查管用于检查净化后雨水水质,水泵与出水管用于雨水的再利用。

4 城市各区域的水利联系

城市区域建设各自为政,缺少沟通联系是海绵城市建设过程中一个突出问题,这不仅导致海绵城市建设和改造进程缓慢、区域不协调、资金浪费与改造不彻底等问题,而且极易加剧人类生存与城市现有环境不适应的固有矛盾。因此构建统一协调的海绵城市建设和改造机制是及其必要的。

图8 居住区雨水收集利用系统示意

城市因其固有性质的差异,诸如渗透能力、雨水储存能力的差异导致水资源分布不均,部分区域渗透能力弱,地表径流量大,易形成城市内涝灾害。因此,应采取措施将这些区域的雨水转移储存到渗透能力强的区域。解决这一问题的重点是要加强城市各区域的水利联系,以均衡雨水资源。具体实施方法应以管道输送为主,构建城市区域管道输送体系,分担城市总雨水处理压力,达到控制雨水、利用雨水的目的。

5 结论

海绵城市建设的目的是将雨水转化为有利于人类的资源,解决人类生存与城市环境不适应问题。海绵城市建设应从“软”“硬”两个方面着手。“硬”是指城市应加强基础设施建设与改造,使城市有能力吸收雨水、储存雨水、利用雨水;“软”是指城市应加强区域联系,统筹协调区域之间水利联系,做到雨水资源的合理分配,以期实现城市对雨水自然积存、自然渗透、自然净化的要求。