库车阿合组致密碎屑岩储层速敏效应形成机理及其差异因素分析

2020-08-27谭钲扬欧阳传湘王国锋陈忠进李佳旭

谭钲扬,欧阳传湘,王国锋,付 颖,陈忠进,李佳旭

(1长江大学石油工程学院 2中国石油集团渤海钻探工程有限公司定向井技术服务分公司 3青海油田分公司钻采工艺研究院 4玉门油田(乍得)有限责任公司)

随着油田开发的深入,开发地质工作者逐渐认识到,除了储层储集空间的成因类型和时空分布特性,以储层敏感性为代表的储层损害同样是降低油气采收率至关重要的因素,有关储层敏感性的研究日益成为油气田开发阶段储层研究的另一项核心问题[1]。油气储层的敏感性主要是针对油气田钻探乃至后期开采过程中储层所遭受损害的敏感程度(或者说是难易程度)而言的。因此,储层敏感性是油藏损害评价和储层保护的重要研究内容,是油气勘探开发中一直存在的问题。在钻完井过程中发现具有工业价值的油层,开展油藏敏感性研究,及时指导钻井液配方设计,对保护油气储层具有重要意义[2-3]。速敏主要是由于流体流速的变化引起的储层岩石中颗粒的运移,阻塞了喉部,从而导致储层岩石的渗透率发生变化[4]。造成致密碎屑岩储层速敏感应的微粒多种多样的,常见的有高岭石和伊利石等黏土矿物以及石英,长石等碎屑岩微粒[5]。库车坳陷侏罗系阿合组主要由砾岩、含砾粗砂岩和非均值砂岩组成。由于靠近沉积物来源区,研究区间的岩石孔喉黏土杂基填隙物富集,是库车地区致密碎屑岩储层流速敏感性的主要致敏因素[6]。研究区间强速敏主要是由广泛发分布的高岭石、伊利石和石盐晶体引起的,且其高值主要分布于水下分流河道砂体内。

针对目前国内石油行业对储层流速敏感性及其效应的研究过于单一,缺乏区域即平面上的研究,往往导致邻井间因差异性过大而无法提供有效指导,通过对库车北部构造带侏罗系阿合组不同井区的致密储层岩样开展流速敏感性评价实验,结合铸造薄片、X射线衍射、扫描电子显微镜、恒速压汞和CT扫描资料,详细研究了储层的宏观和微观特征,并从岩相分析的角度评价了敏感矿物的特征。选择代表性样品进行储层流速敏感性保护实验,并提出了有针对性的储层保护措施。

一、库车阿合组致密碎屑岩速敏机理

1.岩性因素

阿合组岩石类型主要为岩屑砂岩,其次为长石质岩屑砂岩,其中,部分井阿合组二段全部为长石岩屑砂岩。岩屑颗粒以变质岩岩屑为主,沉积岩岩屑和岩浆岩岩屑含量较少;刚性的长石颗粒受到强烈的外部应力挤压,容易产生大量裂隙,成为后期溶蚀改造的良好渗透通道。最终使得完整和粗径的长石颗粒经过物理或化学分解,形成细小容易运移的颗粒[7]。东西两侧MN1井的高岭石全岩含量,明显高于中部YN4井;伊利石全岩含量自西向东(KZ1至MN1井区方向)呈现递减的趋势,埋深的差异性造成了现今黏土矿物的平面分布规律。高岭石主要以充填孔隙的书页状形式产出,且六边晶形发育较好,晶体颗粒间黏附力较弱,极易在地下流体冲刷作用下脱离并运移[8],通过强速敏岩心驱替前后的原位对比分析可以验证这一点。伊利石主要以粒间孔隙搭桥的形式产出,其将本就较细的喉道又分隔成更细的多个部分。这些都是导致该区块强速敏效应的关键因素。

2.物性因素

阿合组在垂向上没有明显的增减规律。根据井下样品的测试结果,东部井区样品所揭示的孔渗级别最高,中部次之,西部最差。通过CT扫描结果,东部MN1井区样品连通性最好,喉道半径值最大,且孔径比最小,相对较难引发明显的储层敏感性效应[9];而与东部井区的样品相比,西部KZ1井区和中部YN4井区的样品所揭示出的孔喉结构差异非常明显,除了宏观孔渗的差异(渗透率比前者相差近一个数量级)外,喉道半径及孔径比参数也较前者差距明显,揭示出西部和中部井区研究层段储层连通性能较差,更易引发潜在的储层敏感性损害。

3.孔喉因素

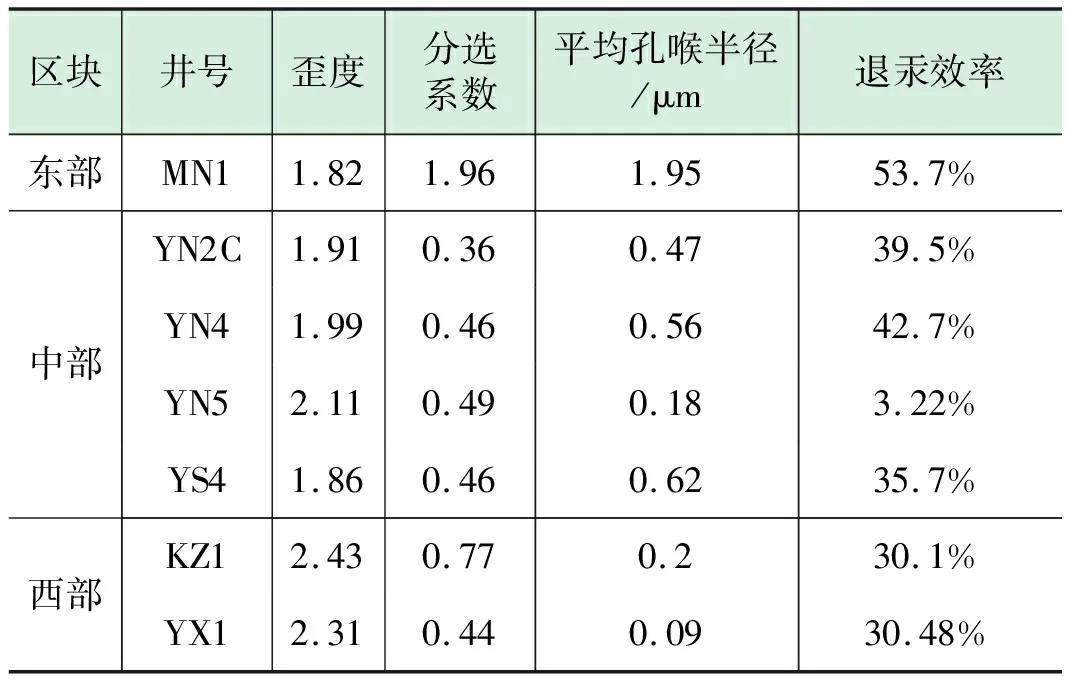

虽然在常规的孔渗参数上,阿合组整体上都有着不错的表现,但在平面上,储层的孔喉特征存在着明显的差异。上述参数中,歪度系数直接表征孔喉半径的分布特征,研究层段部分样品中可见大范围的颗粒破碎,产生贯穿孔隙的裂缝,形成裂隙型孔道,这能极大地提升地层的渗透性[10]。但裂缝的产出并非百利无一害,裂缝产出的同时,会使得储层内颗粒发生大面积崩解,产生大量易堵塞喉道的细小颗粒[11]。由表1压汞实验结果表明,库车侏罗系阿合组储层孔喉半径均值范围为0.09~14.35 μm(均值为4.06 μm)。自西向东,歪度同向递增,喉道半径和退汞效率逐渐变小,分选性变差,表明该区块越往西部,细小喉道所占比例越高,发生流速敏感性的可能性更大。

表1 研究区阿合组压汞实验结果

铸体薄片镜下观察表明,各井区储层孔喉形态差异明显,其中东部MN1井区则以缩颈状为主,而中部的YN4和YN5井区喉道形态以缩颈状和片状最为常见。此外,中部井区还发育大量裂缝型喉道,在开发过程中长石颗粒和岩浆岩碎屑经溶蚀挤压作用形成的细小颗粒极易堵塞裂缝,产生较强流速敏感性[12]。这种喉道形态上的差异,表明中部井区研究层段可能是最易引发潜在敏感性效应的层段。

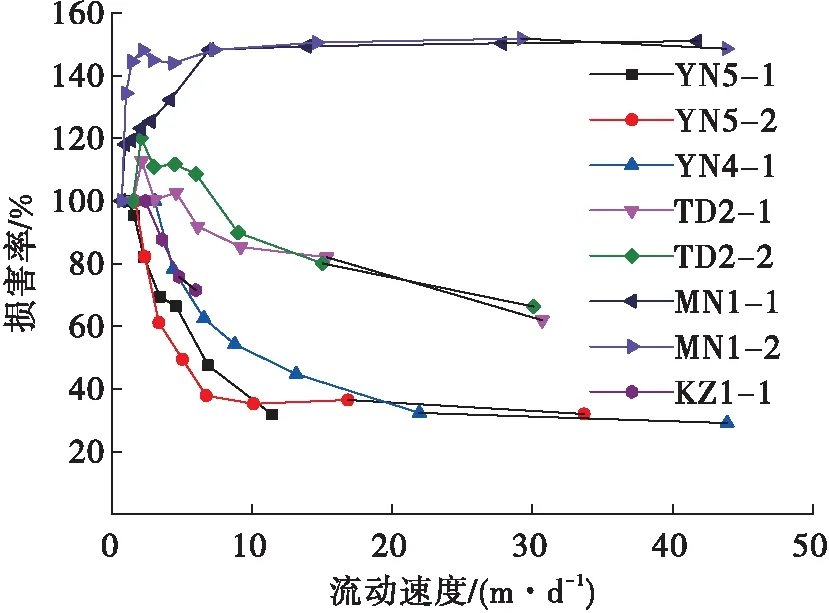

二、速敏特征差异控制因素

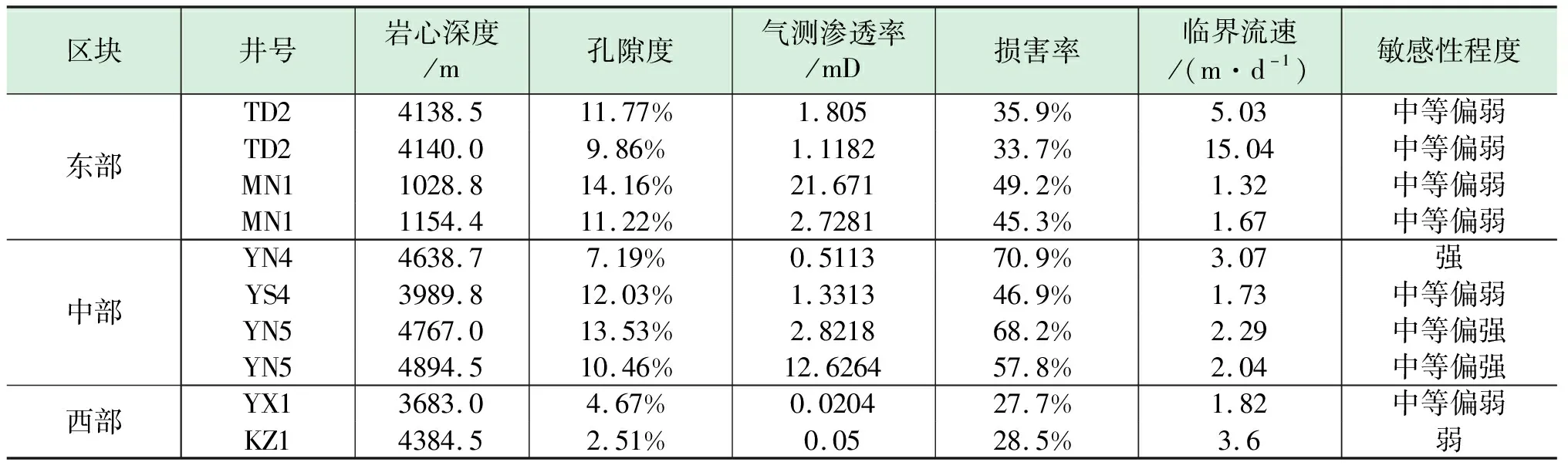

对库车北部构造带阿合组7口井进行了速敏室内评价实验(表2),损害率在27.7%~70.9%之间,平均46.4%;临界流速最小为1.32 m/d,最大15.04 m/d,平均3.76 m/d。平面上流速敏感性损害程度差异明显,中心井区的速敏最强,其次是东部井区,西部最低。基于不同井区速敏曲线特征(图1),大致可以将研究区块流速敏感性分为:快速下降型、先升后降型和快速上升型3种类型,其中快速下降型主要分布在西部井区的KZ1井和中部井区的YN5、YN4,结合前面研究可知,其速敏特征曲线产生原因主要是西部和中部井区物性极差,属于特低孔特低渗储层,由CT扫描结果可知,储层连通性要明显差于东部,喉道较细小,主要呈片状、缩颈状和裂缝状。因此,细小的岩浆岩溶蚀颗粒极容易被喉道捕集,形成堵塞,导致渗透率快速下降[13-15];先升后降型速敏主要发生在东部井区的TD2井,其地层物性优于西部,属于低孔低渗类型,由于流速的变化,一部分微孔隙中的杂基填隙物被冲刷出,渗透率可能会出现小幅度的增加,但随着地层流体长时间流动,杂基填隙物在更狭窄的喉部积聚,建立稳定的桥堵后,渗透率开始下降[16];快速上升型速敏主要发生在东部的MN1井区,由于构造抬升作用,埋深较浅,孔渗性最好[17],为中高孔渗储层,岩心颗粒胶结较弱,连通性较好,孔喉尺寸大且多呈缩颈状,驱替过程中流速增加时,有明显出砂现象,说明岩心中的松散颗粒因无法被喉道捕集而被流体冲出[18-19],造成渗透率大幅上升,并随可驱出微粒数量的减少而趋于稳定。

表2 研究区储层水敏损害实验结果表

图1 速敏室内评价实验结果

三、速敏损害保护措施

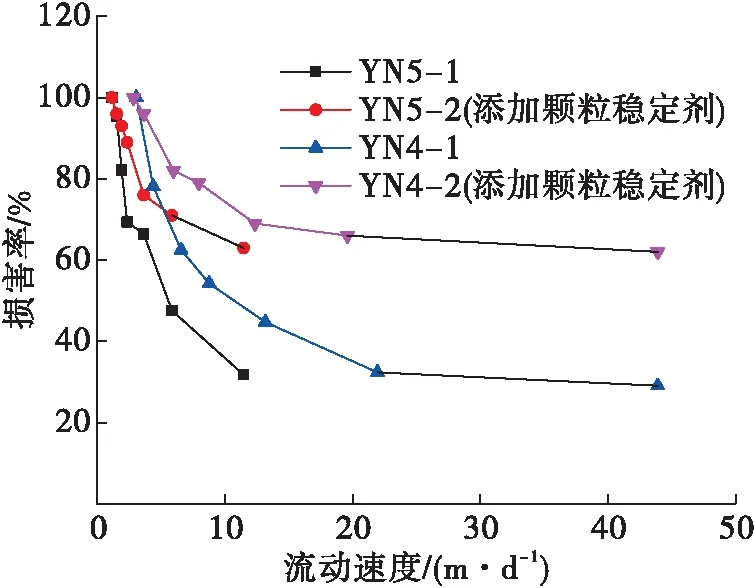

选取速敏较强的YN5井和YN4井各自物性相近的岩心进行加入颗粒稳定剂前后的速敏对比评价实验,图2可以发现:添加颗粒稳定剂后YN4井的速敏损害率从70.9%降低至33.1%,损害程度从强降至中等偏弱,YN5井的速敏损害率从68.2%降至28.9%,结果表明,添加颗粒稳定剂后,岩心喉道结构更加稳定,减缓了流体机械冲击下结构不稳定现象[20],有效降低了对储层的损害。

图2 中部井区井加入颗粒稳定剂后对比

针对该储层整体较强的速敏损害,建议在该储层生产及注入井流体时严格控制流速,在入井液体中添加颗粒稳定剂来降低片状伊利石和高岭石的运移程度,提高颗粒的抗冲击能力,减轻速敏损害。

四、结论

(1)库车坳陷侏罗系阿合组杂基含量较高,极细粒的片丝状伊利石和书页状高岭石颗粒占据大部分孔喉,在高速流体冲刷下,易迁移阻塞孔喉,导致渗透性降低,产生较强的速敏。

(2)通过CT扫描结果知,东部样品连通性最好,喉道半径值最大,且孔径比最小,相对较难引发明显的储层敏感性效应;西部样品所揭示出的喉道半径及孔径比参数也较前者差距明显,更易引发潜在的储层敏感性损害。

(3)库车地区各井区储层孔喉形态差异明显,越往西部,细小喉道所占比例越高,其中东部MN1井区则以缩颈状为主,而中部的YN4和YN5井区喉道形态以缩颈状、片状和裂缝型喉道最为常见,这种喉道形态上的差异,表明中部井区研究层段更易引发潜在流速敏感性效应。

(4)选取速敏较强的YN5井和YN4井各自物性相近的岩心进行储层保护对比实验。加入颗粒稳定剂后发现,YN4井和YN5井的速敏损害率都有大幅度降低,表明添加颗粒稳定剂后,岩心喉道结构更加稳定,减缓了流体机械冲击下结构不稳定现象,有效降低了对储层的损害。