鄂尔多斯盆地致密油水平井细分切割缝控压裂试验与应用

2020-08-27吴顺林刘汉斌李宪文唐梅荣白晓虎李晓燕

吴顺林, 刘汉斌,李宪文, 唐梅荣, 张 翔, 白晓虎, 李晓燕

(1中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院 2低渗透油气田开发国家工程重点实验室)

鄂尔多斯盆地致密油资源丰富,是长庆油田持续稳产的重要资源基础,但依然面临单井产量递减快的挑战[1]。按照工程地质一体化思路,优化最大化改造体积设计,开展长水平井+多段压裂技术研究与试验,重构致密油储层体积压裂设计模式及实现方式,实现致密油开发“提单产、降递减”目标。

一、储层特征及前期试验情况

鄂尔多斯盆地长7致密油属于湖相沉积,富集于紧邻优质烃源岩的致密砂岩储层中,埋深1 600~2 200 m,渗透率0.07~0.22 mD,油气比75~104 m3/t,原油黏度0.97 mPa·s,压力系数0.77~0.85,脆性指数35%~45%。与北美致密油相比具有相似性,但开发更具挑战,主要表现在:沉积环境是湖相沉积,非均质性更强,地层压力系数低,脆性指数低,天然裂缝相对不发育。

前期致密油水平井水平段长800~1 000 m,主体采用速钻桥塞/水力喷射压裂工艺[2],初期单井日产油10 t左右。但规模效益开发仍面临挑战:水平井初期单井产量依然不够高,且递减较大,第一年递减率达到35%~50%之间,预测采收率较低(4%~8%)。近年来,受北美非常规成功开发经验的启发,致密油水平井长度不断增加(1 500~2 000 m),最长达到3 035 m,因此如何优化长水平井体积压裂设计模式,实现提高单井产量、降低递减的目标,亟需加大技术攻关与试验。

二、前期水力裂缝特征认识

1.大型物模实验

采用长宽高为1 m×1 m×1 m的致密油天然露头岩样开展大型物模实验[3],共开展了4块岩心实验,实验结果显示3块岩心以单一主裂缝为主,仅1块观察到较复杂的裂缝系统。

2.取心观察验证

通过对前期已压裂井进行钻井取心认识人工裂缝形态,未发现明显裂缝波及特征,仅发现较少的疑似人工缝。岩心观察表明,长7页岩油体积压裂难以形成网状缝,裂缝复杂程度较低,总体仍呈条带状缝[4]。

3.井下微地震监测

统计长7致密油24口水平井188段井下微地震监测结果表明,裂缝半带长200~450 m,带宽60~120 m,复杂因子普遍小于0.3;天然裂缝影响程度b值[5]整体在1.5以上,说明天然裂缝开启程度较低,裂缝系统以人工主裂缝为主。

三、细分切割多簇裂缝设计

大型物模、微地震监测及水平井取心证实,盆地长7致密油体积压裂难以形成类似页岩气的缝网[6-7],技术调研也表明北美非常规已向细分切割高密度完井方向发展。通过开展水平段甜点优选及不同砂体条件下的非均匀多簇裂缝设计,实现水平段缝控储量最大化。

1.优选水平段改造“甜点”

通过精细解释岩石组分、脆性、地应力等参数及裂缝发育情况,建立水平井储层品质和完井品质分段分级评价标准[8](见表1),优选水平段“甜点”,为水平井压裂布缝和方案优化提供依据。

表1 致密油储层品质与完井品质分级评价标准表

2.差异化细分切割布缝

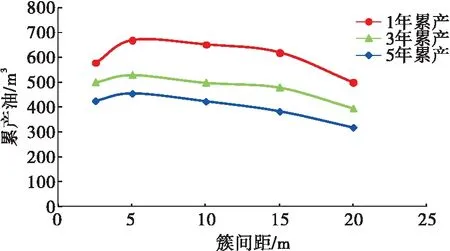

针对长7致密油条带状裂缝形态特征,利用Mangrove压裂软件建立多簇压裂裂缝模型[9],模拟水平段在一定段长条件下,不同裂缝间距对产量的影响(见图1)。模拟结果表明,当裂缝间距在5~10 m时,不同时间阶段的累计产量均为最高,主体设计为4~6簇,其中Ⅰ类水平段簇间距5~10 m,Ⅱ类水平段簇间距10~15 m,III类水平段簇间距15~20 m。

图1 水平段不同裂缝间距下累产油变化

四、缝控体积压裂参数优化

1.入地液量

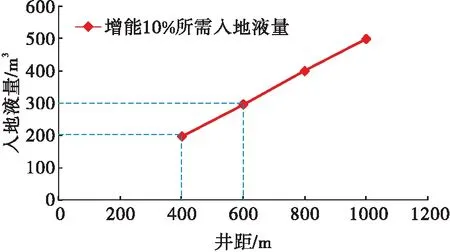

从满足体积压裂造缝需求出发,按照裂缝全覆盖原则,井距在400~600 m条件下单段入地液量600~1 000 m3。从补充地层能量出发,按照油藏工程方法[10](式2)计算了入地液量与增能的关系,建立了致密油入地液量与补充地层能量关系图(见图2)。

图2 致密油入地液量与补充地层能量关系图

ΔV=Ct·V·Δp

(1)

式中:ΔV—需增加的液量;Ct—综合压缩系数;V—裂缝改造体积-入地液量;Δp—增加的地层压力。

根据式(2)计算,裂缝改造体积范围内地层能量达到原始地层压力的110%,需增加液量200~300 m3。综合考虑造缝和补充地层能量,单段入地液量为800~1 200 m3。根据差异化压裂改造原则,I类甜点进液强度20~25 m3/m,II类甜点进液强度15~20 m3/m。

2.单段砂量

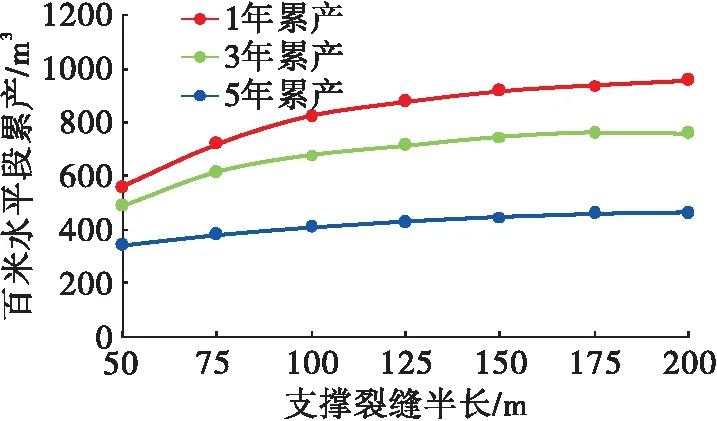

利用Eclipse油藏模拟软件,模拟400 m井距下最优支撑裂缝半长为150~200 m(见图3),优化单段支撑剂用量为150~240 m3。根据差异化压裂改造原则,推荐I类甜点加砂强度4.0~5.5 t/m,II类甜点加砂强度3.0~4.0 t/m。

图3 支撑裂缝半长与百米水平段累产模拟结果曲线

3.注入排量

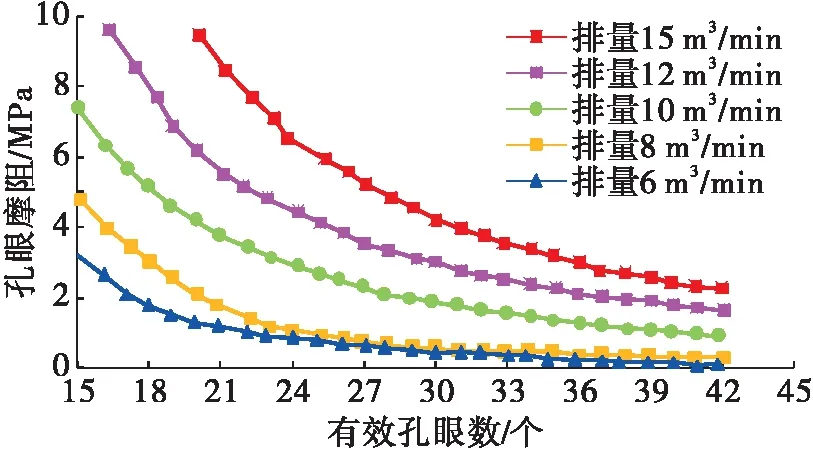

从多簇起裂角度出发,根据限流压裂法原理[11],建立不同排量下有效孔眼数与孔眼摩阻对应关系图(见图4),实现各簇完全起裂所需的排量下限为10~15 m3/min(同一段内各簇之间由于储层非均质性造成的起裂应力差一般不超过4 MPa)。

图4 不同排量下有效孔眼数与孔眼摩阻对应关系图版

五、提高多簇裂缝有效性配套技术

针对长水平段非均质性较强、局部天然裂缝发育的特征,集成应用极限分簇射孔、前置超细砂封堵、动态暂堵转向技术辅助提升多簇起裂有效性,防止少簇裂缝过度扩展,形成超级缝导致裂缝窜通。

1.极限分簇射孔

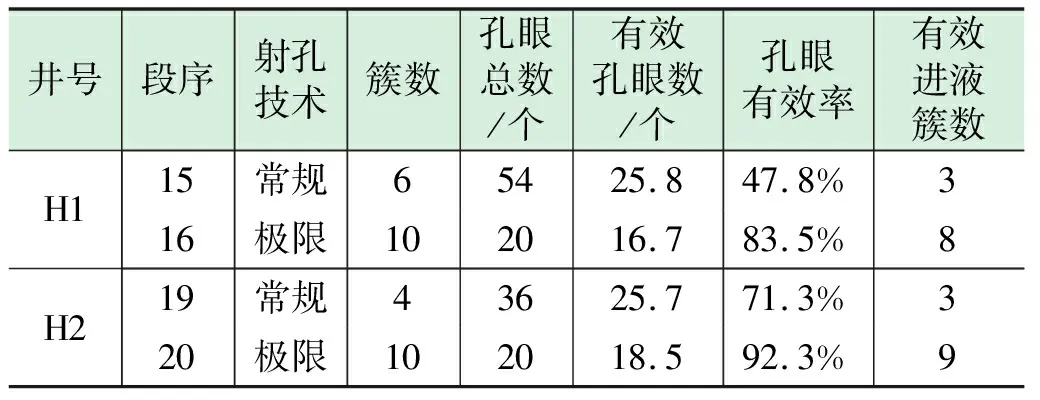

通过增加射孔簇数、减少单簇孔数提高井底压力,实现多簇起裂。射孔方式采用等孔径定点射孔,射孔段长60~80 m,射孔簇数8~12簇,单簇孔数2孔,现场成功试验3口井,阶梯排量测试分析孔眼有效率80%以上,较常规射孔提高20%~30%(见表2)。

表2 极限分簇与常规射孔多簇起裂有效性对比

2.前置超细砂+动态暂堵转向

为封堵天然微裂缝及裂缝端部,在前期液泵注70/140目超细粉砂,避免裂缝沿天然微裂缝过度扩展造成井间裂缝沟通。同时采用多粒径可溶暂堵转向剂[12],封堵裂缝缝口,开启更多簇起裂和延伸,微地震监测显示裂缝转向成功率80%以上。

六、矿场应用

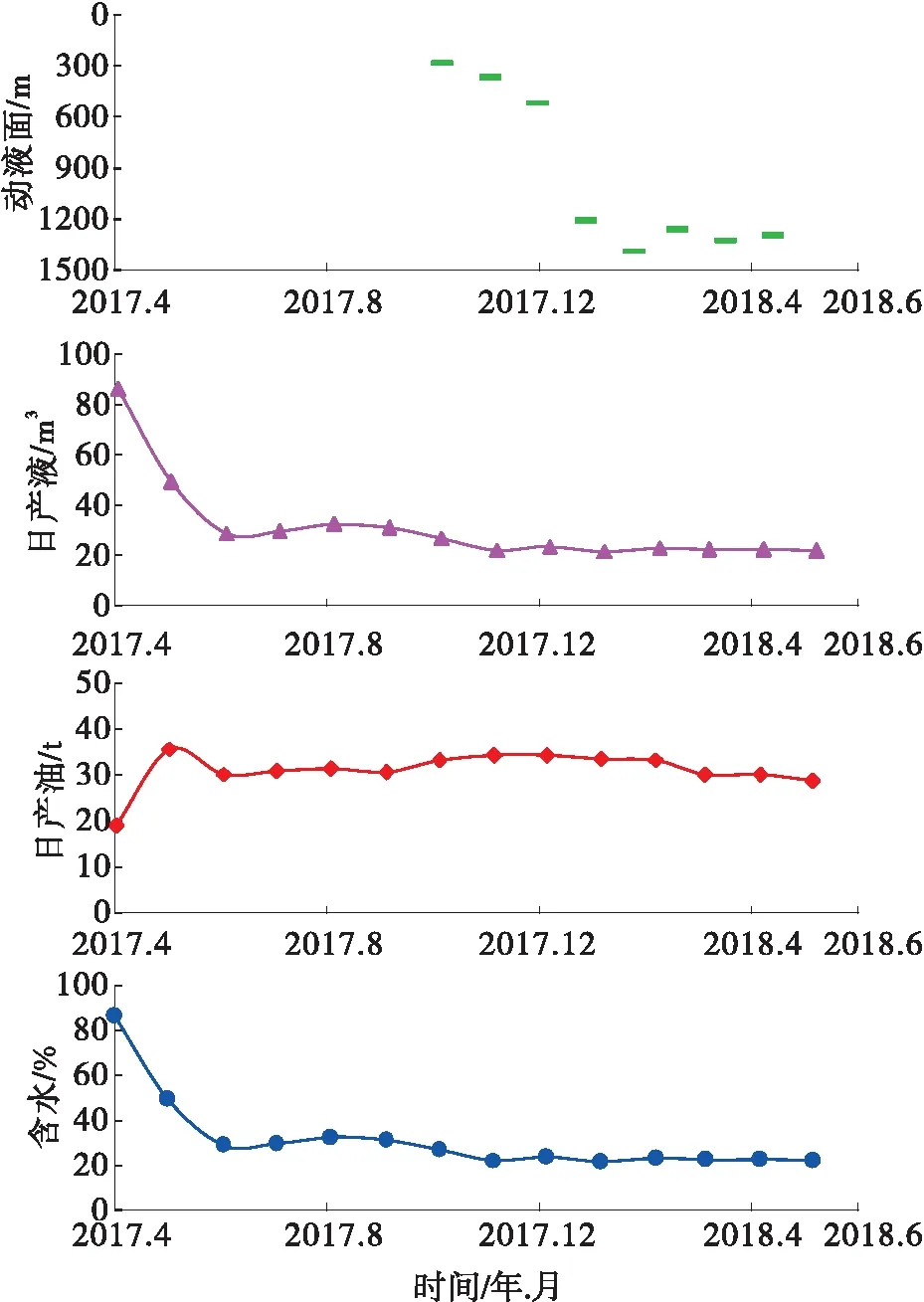

鄂尔多斯盆地致密油储层共开展水平井细分切割缝控体积压裂技术试验及应用80口井,采用可溶桥塞分段多簇体积压裂工艺,平均水平段长1 618 m,井均改造23段94簇,入地液量28 590 m3,支撑剂量3 418 m3,压裂排量12~14 m3/min,平均段间距45 m,裂缝间距5~15 m,裂缝密度6.3条/100 m,进液强度25.3 m3/m,加砂强度4.8 t/m。井下微地震监测结果显示,通过应用细分切割缝控体积压裂技术,实现了微地震事件对水平段全覆盖。水平井初期单井产量显著提高,投产井初期液量32.6~77 m3/d,平均单井日产油17.3 t,井口压力0.5~3.0 MPa。平均单井第1年累产油4 850 t,递减率27.8%。典型井XP238-77投产后1年内日产油均保持在30 t以上(见图5)。

图5 XP238-77井生产动态曲线

七、结论与认识

(1)对于非常规致密储层,长水平井+细分切割体积压裂能够有效提高储层动用程度,大幅提高单井产量,降低递减率。

(2)地质工程一体化深度融合,是水平段优选改造甜点位置和差异化细分切割布缝设计的重要基础。

(3)极限分簇射孔、前置超细砂封堵和动态暂堵转向先进技术集成配套是实现小井距水平井充分改造和防止井间窜通干扰的关键手段。