涡扇发动机加力燃烧技术发展分析

2020-08-27夏姣辉杨谦王慧汝吴云柯中国航发研究院

■ 夏姣辉 杨谦 王慧汝 吴云柯/中国航发研究院

加力燃烧室可以在特定的情形下,大幅提升发动机的推力,从而使飞行器获得短暂优势,作用不容忽视。相较于涡喷发动机,涡扇发动机的加力燃烧室形式更为复杂多样,其技术发展也与涡喷发动机有所区别。

加力燃烧一般在发动机低压涡轮后、喷管前的加力燃烧室内完成。其推力形成的原理就是增加发动机外部热量输入,即在主燃烧室最大工况点,利用排气中的剩余氧气,额外喷射燃料实现二次燃烧,从而提高喷管排气总温。从推进性能角度看,加力燃烧的根本目的就是以牺牲比冲(燃油经济性)为代价,迅速增大发动机推重比,从而使发动机获得高速性能,进而确保战斗机、导弹或高超声速飞行器在短距起飞、近距格斗、追敌、突防、末端机动或逃逸时获取速度上的短暂优势。一般而言,涡喷发动机在加力燃烧时的最大推力可达到不开加力时的1.5倍左右,而涡扇发动机则可达1.6~1.7倍,甚至更高。

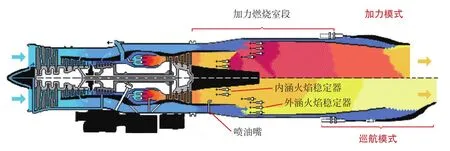

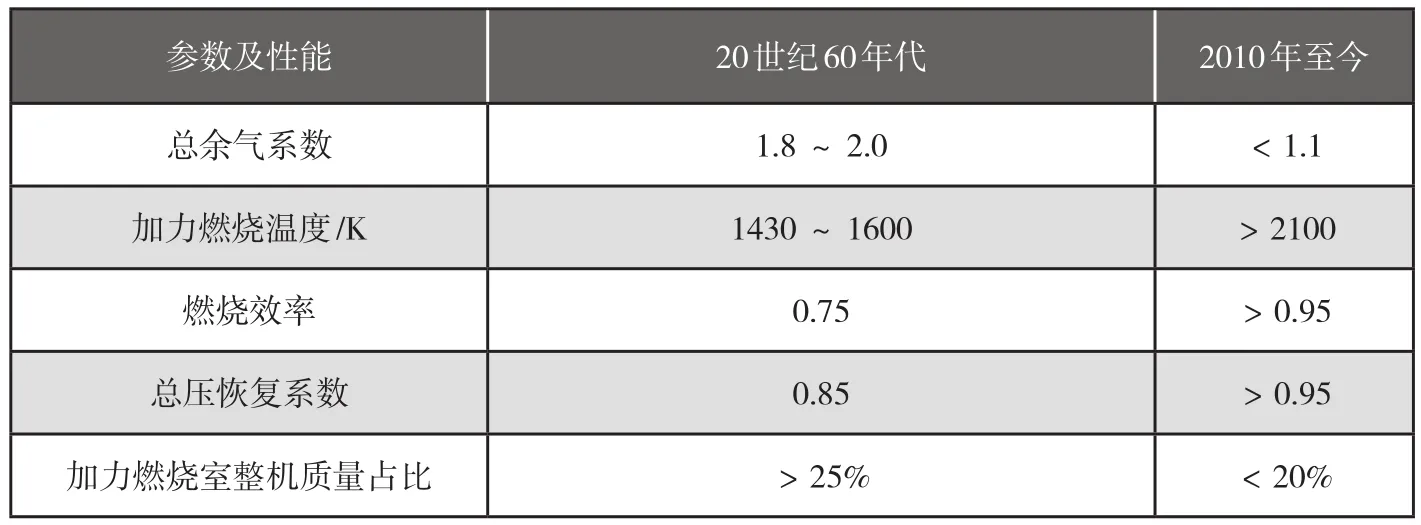

20世纪60年代中期涡扇发动机加力燃烧室投入使用,至今已发展到了第三代,如图1所示。可以说,加力燃烧室的发展过程就是一个不断追求提高加力温度、提高燃烧效率和燃烧稳定性、减少流体损失、减轻质量、提高可靠性和响应能力的过程。从20世纪60年代至今,涡扇发动机加力燃烧室的容热强度提高了1倍以上,即在压力和加热量相同的条件下,加力燃烧室的体积就缩小了一半,而与此同时,性能方面却有显著提高,见表1。

图1 带加力燃烧室的涡扇发动机典型结构

表1 涡扇发动机加力燃烧室性能提升(台架状态)

涡扇发动机加力燃烧室特点

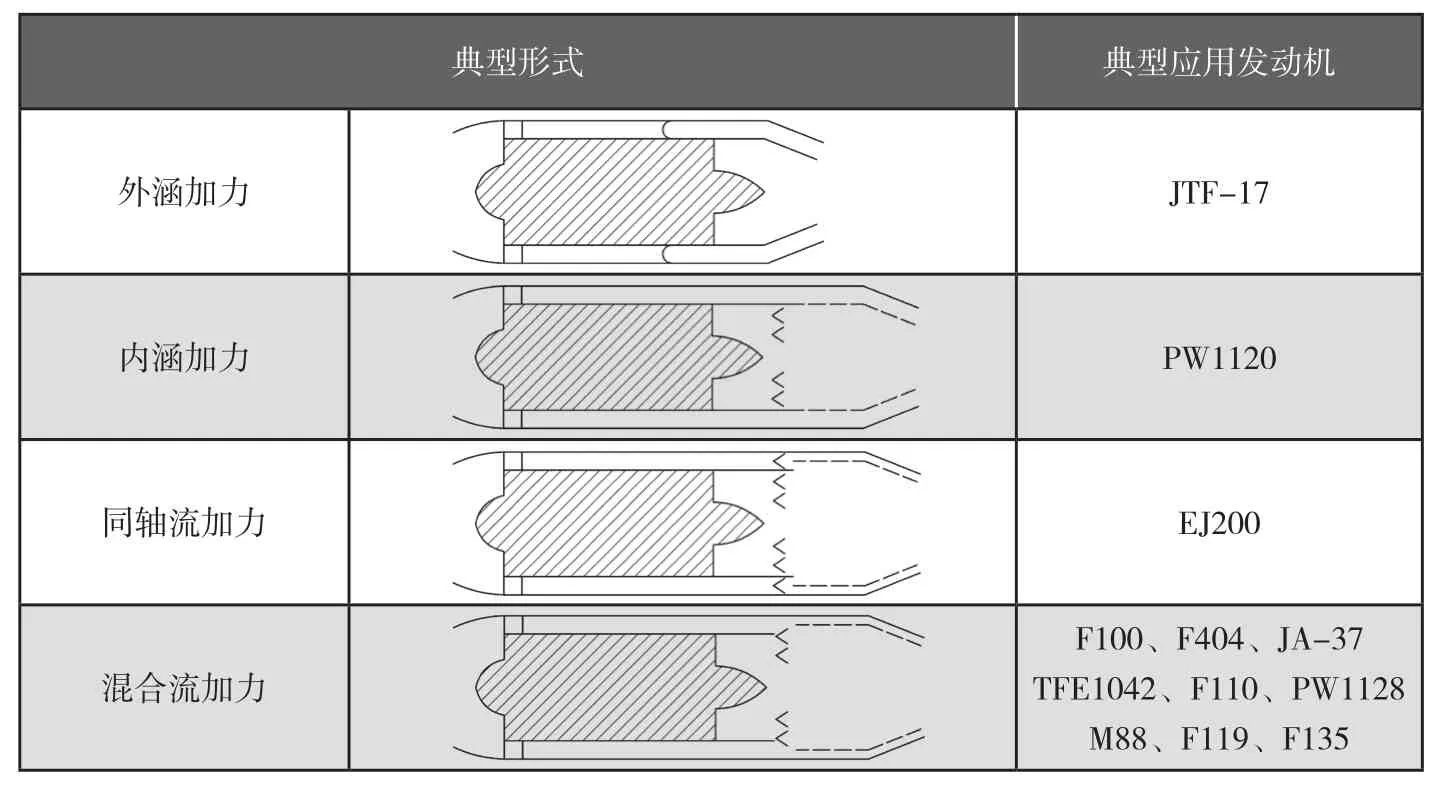

与涡喷发动机不同,涡扇发动机一般存在内外两个涵道,根据内涵道和外涵道两股气流不同的混合方式,可把涡扇发动机加力燃烧室分成4种,即外涵道加力、内涵道加力(核心流加力)、同轴流加力(平行流加力、分流加力)和混合流加力,见表2。在涡扇发动机加力燃烧的过程中,用于冷却加力燃烧室隔热屏的是外涵道冷空气,冷却效果好,所以壁温不高。但外涵道温度偏低也导致了燃油到达火焰稳定器之前的蒸发度偏低(≤0.05),大量油滴在火焰稳定器表面上沉积并蒸发,造成组织燃烧的困难,且更容易引起振荡燃烧。因此,涡扇加力燃烧技术与涡喷加力燃烧技术的最大差别是涡扇加力燃烧须考虑外涵道气流燃烧的组织,基于这种差别和特点,涡扇加力燃烧的关键技术包括了混合器设计、火焰稳定器设计、火焰稳定器的优化组合、加力燃烧室一体化和加力燃烧与冲压燃烧变循环等。

表2 涡扇加力燃烧室典型形式

混合器设计

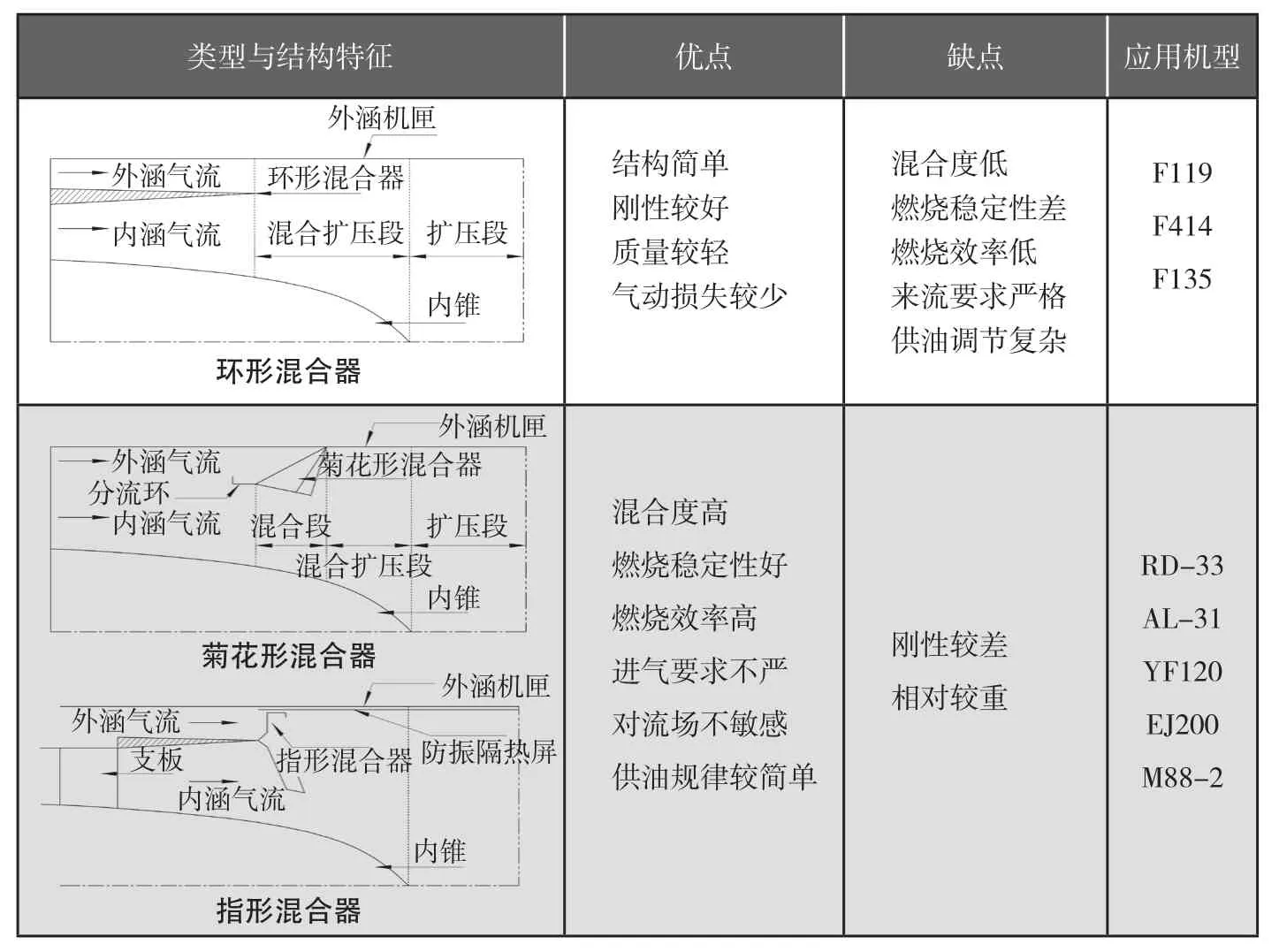

目前发展的各型号涡扇发动机,使用最多的是混合流加力燃烧室,其组织外涵道冷气流燃烧的方法大体分成混合后再燃烧和边混合边燃烧。

混合后再燃烧是在混合器先把内外涵道气流进行较充分的混合。混合后内外涵道气流的温度都接近混合温度,因此燃油在火焰稳定器前的蒸发度可达55%,可以沿用涡喷发动机加力燃烧室设计经验组织燃烧。此方法的优点是混合效率高,缺点是加力燃烧室增加了较大的长度(这种混合器长度约等于加力燃烧室直径)和质量,而且混合损失也大。混合后再燃烧的另一种方案是将混合器与扩压器合二为一,成为环形混合器。内、外涵道气流从分流环的末端开始就在扩压器内边混合边扩散,火焰稳定器就布置在扩压器出口处,两股气流在混合还不充分时就在火焰稳定器下游开始燃烧,因此混合损失比充分混合的混合器小,而且减小了混合器的长度和质量。

组织外涵道冷气流燃烧的另一种方法是“边混合边燃烧”,也就是从混合截面开始,内、外涵道两股气流就开始燃烧,只是由于两股气流的湍流扩散才产生了内、外涵道两股气流的混合。这种方法一般采用指形混合器和菊花形混合器,其优点是加力燃烧室长度短、质量轻。

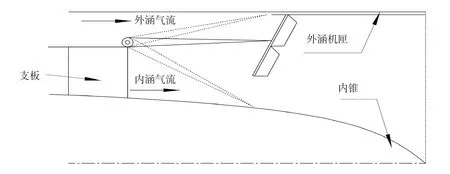

同时,两种混合方法均须与内锥、外涵道机匣设计相匹配,满足气流扩压减速,并改善加力燃烧室进口流场的功能需求。

目前,第三代、第四代涡扇发动机主要选用环形、菊花形和指形混合器,结构与特点见表3。指形混合器与菊花形混合器无根本差异,可归为一类。环形和菊花形(指形)混合器没有绝对的优劣或代际之分,一般根据混合器出口截面马赫数(Ma)、加力燃烧室进口气流余旋(进气扭角)、发动机涵道比、涡轮后马赫数以及尾喷管红外特性、雷达截面积等发动机总体性能、气动性能、隐身性能与结构设计参数来选型和设计。

表3 主要军用涡扇发动机加力燃烧室混合器特征

图2 涡扇发动机典型火焰稳定器结构

火焰稳定器设计

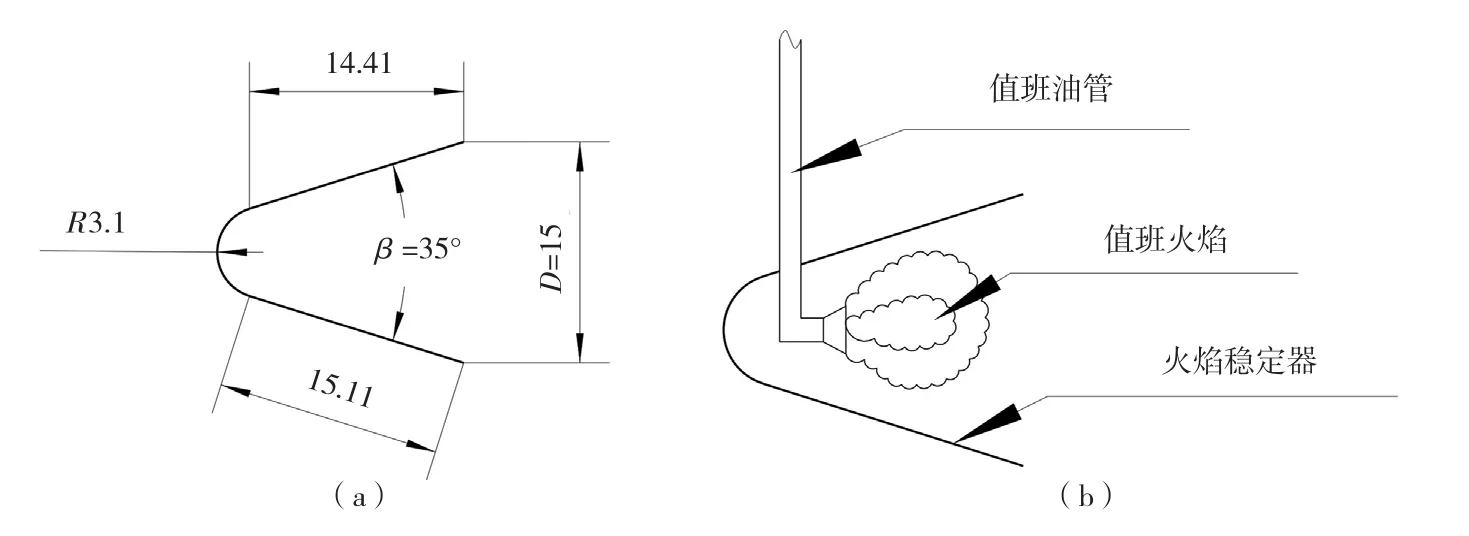

早期的涡扇发动机,由于内涵道和外涵道两股气流经过混合效率不同的混合器混合后,在加力燃烧室进口所形成的温度场差别很大,所以涡扇发动机加力燃烧室的火焰稳定器主要是根据火焰稳定器前缘截面的温度场来设计。第四代和第五代涡扇发动机的混合器混合效率较高,内涵道和外涵道气流混合后在加力燃烧室进口气流的温度已经混合得比较均匀,接近早期涡喷发动机气流在加力燃烧室进口的水平。因此,结构简单的V形槽火焰稳定器又得到了普遍使用,例如,美国空军对其列装的发动机加力燃烧室火焰稳定器做了标准化管理,其稳定器单体截面设计尺寸如图2(a)所示,针对具体型号发动机,只需做对应的缩放和适应性改进,即可快速应用与更换。

另外,由于涡扇发动机加力燃烧室与风扇级通过发动机外涵道直接连接,加力燃烧室点火时的压力突升能前传到风扇,使风扇的喘振裕度减小,甚至造成喘振,所以必须采取“软点火”的方式,即在加力燃烧室内布置一圈环形值班火焰型的火焰稳定器。AL-31、RD-33、F100系 列、RB199/211系 列、F101系列、EJ200、M88等的加力燃烧室都采用了值班火焰的吸入式或蒸发式火焰稳定器如图2(b)所示,为了提高这圈火焰稳定器的传焰能力,有时还要增加其燃料负荷。

火焰稳定器的优化组合技术

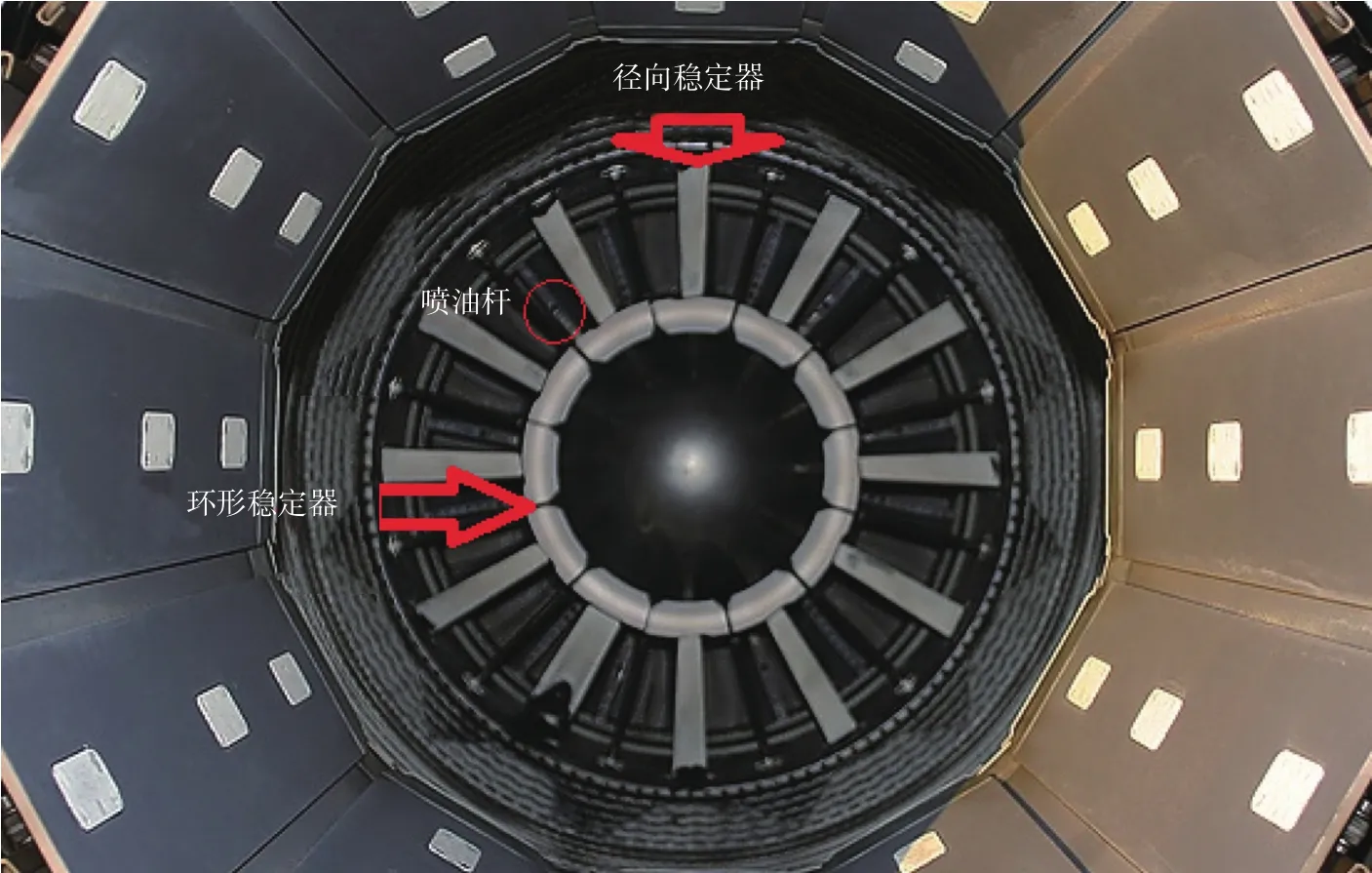

火焰稳定器结构普遍较为简单,只需掌握一类火焰稳定器的设计规律并提升其性能,即可将其原理应用于多型航空发动机的改进,代价不高但往往效果很好。例如,YF120发动机在进行原型机研制时,利用三维流设计,克服了加力燃烧室大量采用径向稳定器易导致振荡燃烧的问题,提出了一种以径向火焰稳定器为主的、由中心环状V形槽稳定器与12根径向V形槽稳定器组合而成的加力燃烧室稳燃方案(结构如图3所示)。每根径向稳定器均带有隔热罩,其内通有由风扇后引来的空气进行冷却,以减小其中的温度梯度,提高耐久性。中心环形稳定器为非冷却结构,沿圆周做成12段,以允许工作时自由膨胀。采用中心环形稳定器可保证小加力比时获得稳定的燃烧。

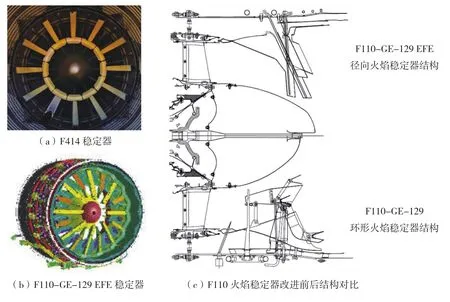

YF120最终虽未能量产,但在其技术平台上形成的这一火焰稳定器结构设计方案只经简单改动,即先后用于了F404发动机的升级型号F414、F110-GE-129发动机的升级型号F110-GE-129 EFE和F136的研发。如图4(a)所示的F414发动机的火焰稳定器的结构与YF120相比几乎毫无改动。如图4(b)所示的F110-GE-129 EFE发动机的火焰稳定器在YF120火焰稳定器基础上进一步优化设计,采用了8个长的和8个短的V形径向火焰稳定器。其中,长的径向火焰稳定器外端紧靠加力筒体,内端紧邻中心内锥体;短的外端仍紧靠加力筒体,内端距中心内锥体较远,如图4(c)所示。这样既可满足稳燃要求,又不会在中心处形成较大堵塞,影响中间状态性能,并直接提升了发动机性能,使之一方面新的火焰稳定器结构拥有更高的燃烧效率、更快的点火时间和更好的火焰稳定性,另一方面加力接通时的噪声大幅降低。

图3 YF120的火焰稳定器结构

图4 基于同一类火焰稳定器设计方案的发动机改进

加力燃烧室一体化技术

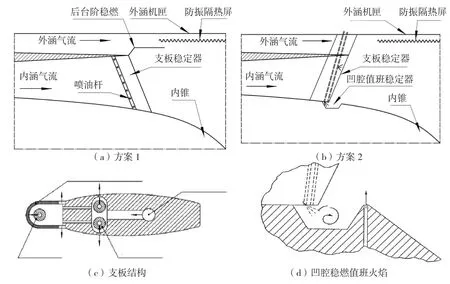

加力燃烧室一体化设计并不是一个新提出的概念,而是航空发动机减少零件数、减轻质量、降低内外涵通道流动损失、改善飞行器尾部隐身性能的必然发展方向。GE航空集团研制的YF120、F110 EFE发动机即初步实现了支板—混合器—稳定器—喷油杆的一体化设计,其中主要包括支板与喷油支杆一体化和菊花形混合器与径向/环形稳定器一体化。此外,普惠公司则采用了涡轮后框架一体化的设计方案,是目前一体化程度最高的加力燃烧方案。

GE航空集团技术方案

近年来,随着凹腔驻涡稳燃技术的逐渐成熟,GE航空集团提出了基于凹腔驻涡稳燃一体化加力燃烧室的设计方案(如图5所示)。凹腔燃烧室中的外涵道气流不需要完全与内涵道气流掺混,仅通过可调隔热屏与外涵道机匣之间的流道直接流至尾喷管处,用于降低尾喷管处的红外特征,因此凹腔驻涡加力被认为较容易与单边扩张斜坡二维矢量喷管(single expansion ramp nozzle,SERN)匹配,从而实现发动机喷管的低红外可见性。

普惠公司技术方案

普惠公司在F119和F135发动机上,采用了涡轮后框架一体化方案,如图6所示。与GE航空集团的方案不同,普惠公司方案采用后台阶突扩类钝体流动提供值班火焰的方案。后台阶钝体根据来流条件安装于近外涵一侧或近内锥一侧,并将涡轮后框架支板与燃油杆做一体化处理,支板设计成对称流线形(或称叶片形),也起到一定的钝体作用,能够在后台阶周围,形成绕流尾迹涡,确保火焰的稳定燃烧和周向与径向的扩散传播。

图5 GE航空集团一体化加力燃烧室的设计方案

值得注意的是,普惠公司的涡轮后框架一体化方案还充分考虑了飞行器尾部隐身性能的需求。其涡轮后支板通过弯扭、倾斜等三维气动优化设计,在不造成过大气动损失的前提下,轴向投影可完全覆盖涡轮叶片。即从尾喷管处射入发动机尾部加力燃烧室段的雷达波,将不会直接照射到雷达截面积较大的涡轮叶片,从而大幅减小了发动机尾部的雷达特征。

从结构上看,这类涡轮后框架一体化方案是目前一体化程度最高的加力燃烧室方案。相比各单元分体的加力燃烧室具有显著的减重优势,且外涵道气流主要用于后台阶和隔热屏的冷却,能对F119、F135等隐身飞行器发动机的喷管起到较大的红外特性抑制作用,支板对涡轮叶片的遮蔽也能改善雷达回波特征。但将涡轮后框架尤其支板结构件应用于加力燃烧室热端,对材料性能和冷却结构设计提出了新的要求。从气动角度看,由于后台阶涡系与支板绕流涡系的相互作用机理较为复杂,将导致加力燃烧火焰的传播扩散机理趋于复杂,这对于加力燃烧室的整体设计具有较大挑战性。

图7 GE航空集团的加力燃烧与冲压燃烧变循环技术方案

加力燃烧与冲压燃烧变循环技术

在先进空间运输计划(ASTP)的实施过程中,GE航空集团基于F110与J58发动机加力燃烧室设计方案,验证了一种可用于变循环涡扇发动机的支板—环形混合器一体化结构,如图7所示。该方案通过调节环形混合器张角,可实现内、外涵道气路的调节旁通,这种设计结构可使发动机在极限高速情况下工作于仅靠外涵进气、加力燃烧室冲压燃烧的模态,从而实现发动机的变循环工作。

图6 普惠公司涡轮后框架一体化加力燃烧室方案

结束语

经过50多年的发展,涡扇发动机加力燃烧室混合器目前的设计理论完备,涡扇钝体类火焰稳定器也已形成较完整设计理论与方法,其应用的关键在于合理优化稳定器的组合排布形式。另外,涡轮后框架一体化加力燃烧室则是涡扇发动机加力燃烧室的发展方向,通过利用V形槽稳燃、凹腔驻涡稳燃、后台阶稳燃、支板稳燃等技术方案,与环形混合器/稳定器一体化结构、供油/冷却一体化结构等设计形式互相组合,既可在现有理论与工程技术边界内设计得到性能较高的一体化加力燃烧室方案,也可通过掌握并利用部分新概念新技术,获得满足发动机隐身设计、巡航模式低阻设计和变循环设计的加力燃烧室方案,应予以重视。