周陵贺家战国秦墓出土紫色八棱柱的科学检测

2020-08-24王奕舒许卫红耿庆刚杨露雅周嘉藤

王奕舒,凌 雪,许卫红,耿庆刚,杨露雅,孙 凤,周嘉藤,周 宏

(1.文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室(西北大学),陕西西安 710069;2.陕西省考古研究院,陕西西安 710043;3.西北大学附属中学,陕西西安 710069)

0 引 言

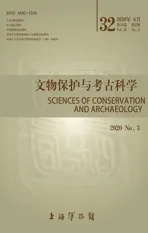

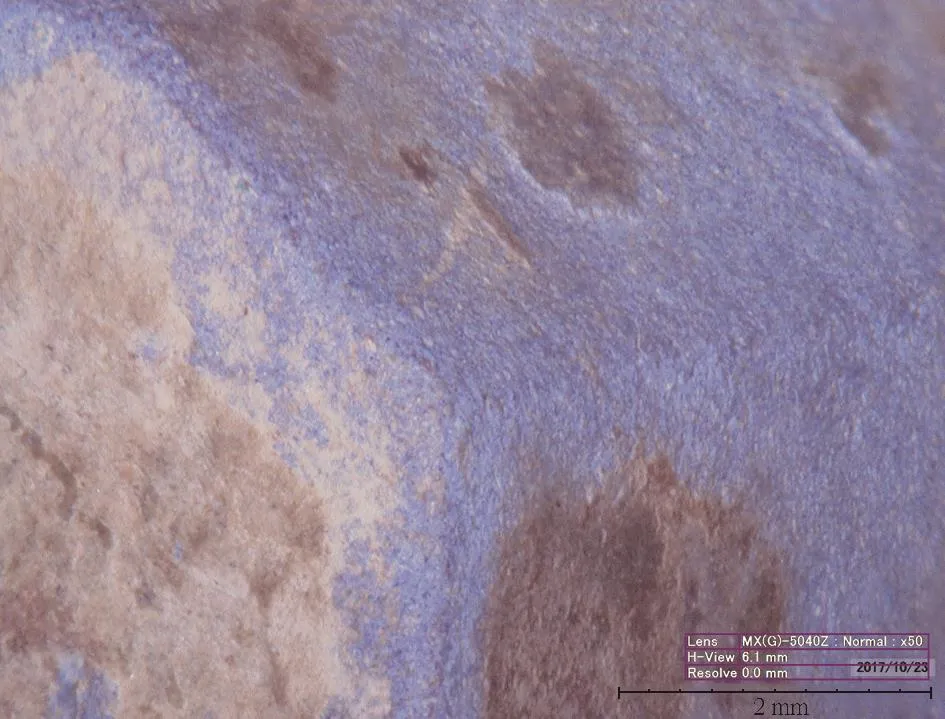

2012年9月至2013年2月,为配合陕西恒盛预制管桩和某水泥生产基地建设,陕西省考古研究院在咸阳市渭城区周陵镇贺家村北建设用地范围内共发掘战国秦墓163座,贺家墓地位于秦咸阳城遗址西北直线距离7.5 km、“周陵”(实为秦陵)东1.7 km,这两处墓地相距500~600 m,墓葬形制、规模、年代大致相同,似为同一墓地。这批墓葬大部分为竖穴墓道直线洞室墓,少数为竖穴土坑墓;规模以小型墓葬为主,规模稍大的仅一座。墓主人的身份应属平民阶层。殉葬品中出土较多的铜质器物是鼎、盒、壶,陶器是釜、盆、罐。本研究的紫色八棱柱在死者头骨处发现,样品外观图见图1。

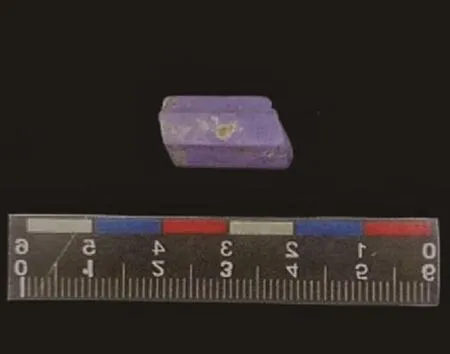

该紫色八棱柱样品外观呈紫色,表面局部有黄色附着物。残长约1.50 cm,内切圆直径约为0.90 cm,密度为0.411 7 g/cm3。经测量,每个棱角均约为140°,每条棱边的长在0.65 cm左右,基本是等长的。因此该样品形状可视为正八棱柱形,如图2所示。

图1 样品外观图Fig.1 Sample appearance

图2 样品截面测量模拟线图Fig.2 Sample cross section measurement analog line diagram

目前,对考古出土的紫色八棱柱形文物进行的研究还较少,本研究以此为切入点,通过对该器物的科学分析,结合考古发掘资料和文献记载,深入探讨八棱柱形的产生、分布及其演变,尝试阐释紫色八棱柱的材质特征、制作工艺与用途等历史信息。

1 紫色八棱柱的科学分析

1.1 显微观察

1.1.1 表面显微观察 采用日本浩视公司生产的KH-7700型超景深三维视频显微系统观察样品的显微结构。其光源为金属卤素冷光源,镜头型号为MX(G) -5040Z。

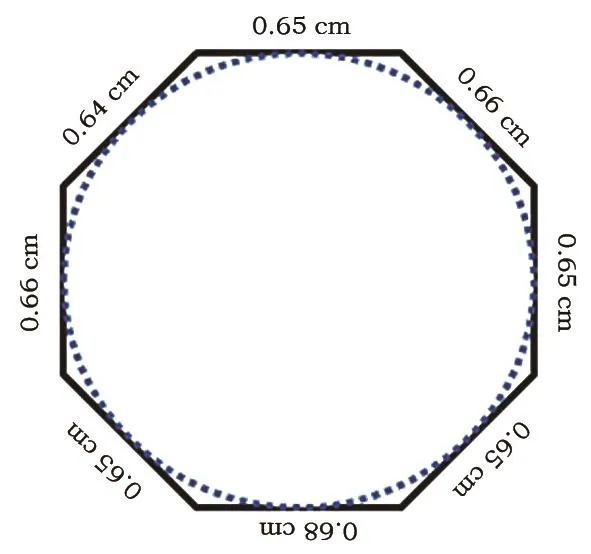

显微镜下可见,整体紫色分布较为均匀,表面较致密平滑,未见明显孔隙和划痕,表面夹杂黄色颗粒(图3)。紫色八棱柱的棱角及棱边亦未见明显划痕和打磨痕迹(图4~5)。

图3 样品紫色本体表面形貌Fig.3 Surface topography of sample purple body

图4 样品棱角表面形貌Fig.4 Surface topography of sample edge

图5 样品棱边表面形貌Fig.5 Surface topography of sample edge

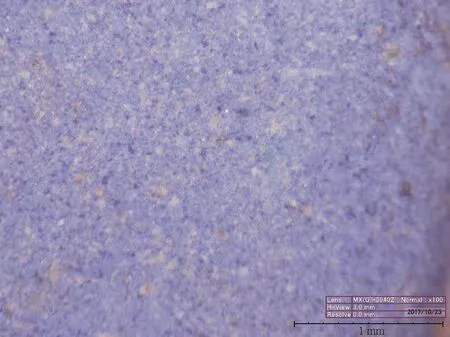

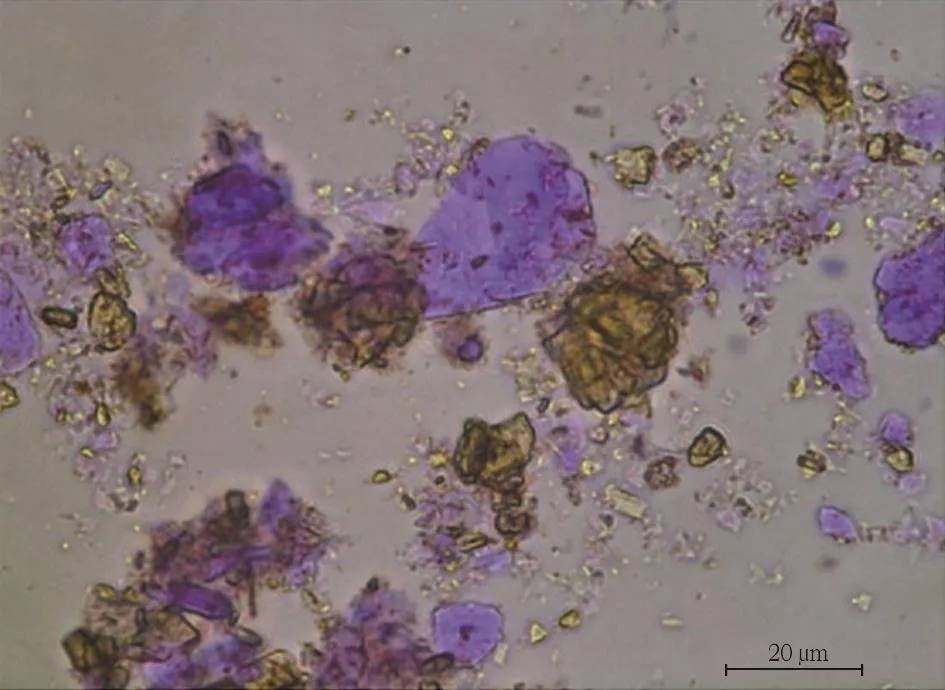

1.1.2 偏光显微观察 使用Leitz LABORLUXS反射偏光显微镜,对矿物晶体的形状、大小、表面形态、颜色、折射率等性质的分辨,可为颜料的鉴定提供借鉴[1]。在样品隐蔽的部位,用洁净的钨针小心取样,放到载玻片的载样区域内;在载玻片上样品的边缘添加乙醇,并用钨针研匀样品;待乙醇挥发后,用镊子轻轻夹取一片盖玻片放在样品上,并将其放在加热台上加温到90~100℃;在加热台上吸取固封树脂滴在盖玻片的一侧边缘,使固封树脂缓慢完全渗满整个盖玻片;将玻片从加热台上取下冷却,待冷却后,在偏光显微镜下观察样品[2]。图6显微照片显示,样品呈平板状、形状不规则的紫色和黄色晶体相互夹杂分布的形态,紫色晶体颗粒大小不一,最大颗粒达到30μm左右,大多数颗粒在5~20μm。

图6 紫色八棱柱偏光显微镜照片Fig.6 Polarized light micrograph of the purple octagonal column

1.2 X射线荧光光谱的元素组成分析

为了减小对样品本体的损坏,选用了德国布鲁克公司生产的ARTAX-400型能量色散X射线荧光光谱仪对样品进行无损检测,仪器测试参数为:Voltage选用 30 kV;Current选用 900 μA;测量时间选用200 s;标准曲线方法选用corning glass 27的标准曲线。除此之外,其他参数分别是Anode为Rh,Filter为 No filter,Optic为 Collimator 1.000,Atmosphere为 Air。

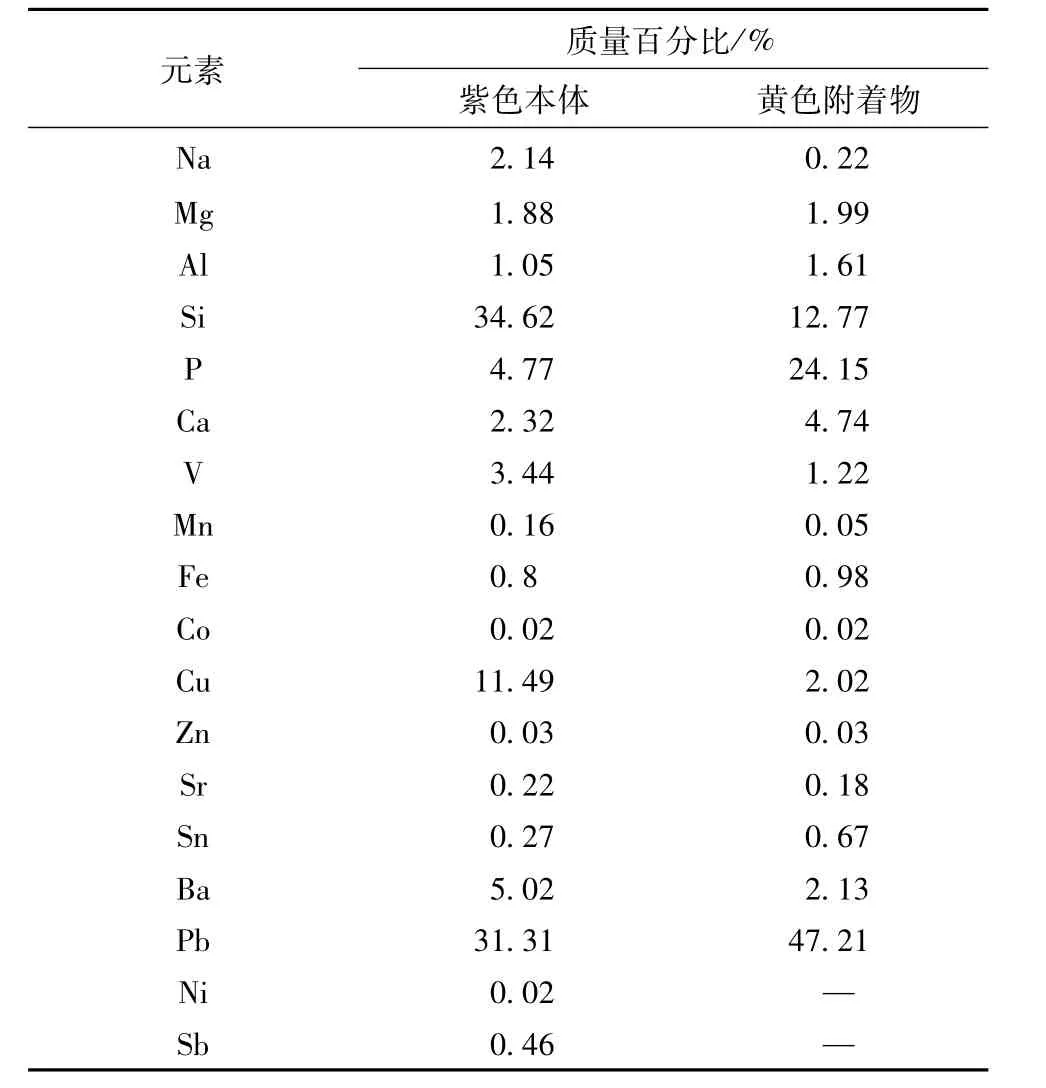

分别选取较为干净的紫色本体、黄色附着物表面,用酒精轻轻擦拭去除表面杂质,用吸耳球吹干后,进行测定,结果见表1。

测试结果显示,八棱柱紫色部分的钡、铅、铜、硅的质量百分比均达到5%以上,其中硅、铅的含量最高,均达到30%以上。因此其主要组成元素应为硅、铅、铜、钡,可能为硅酸铜钡和铅化合物的混合物。

黄色附着物的主要元素组成为铅、磷、硅、钙等,其中铅含量最高,其质量百分比为47.21%。结合王婕等[3-4]对于铅钡玻璃、硅酸铜钡表面风化的研究、阐释,推测黄色附着物部分可能为含铅的风化产物。

1.3 X射线衍射的物质结构分析

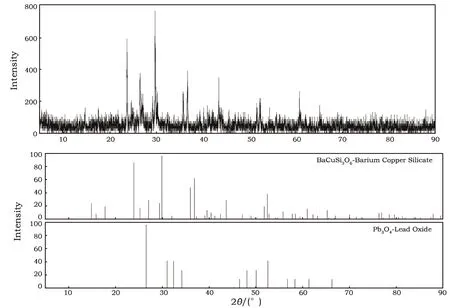

采用日本株式会社理学公司生产的Smartlab X射线衍射仪对紫色本体表面进行分析,仪器参数为:铜(Cu)靶;狭缝 DS=SS=1°,RS=0.15 mm;电压为40 kV;电流为40 mA。所得X射线衍射图谱可见,谱峰与硅酸铜钡标准谱峰几乎完全对应,则紫色八棱柱的主要组成应为硅酸铜钡(中国紫),而铅的化合物则可能为氧化铅(图7)。

表1 样品X射线荧光分析结果Table 1 XRF analysis results of the sample

图7 XRD分析谱图Fig.7 XRD patterns

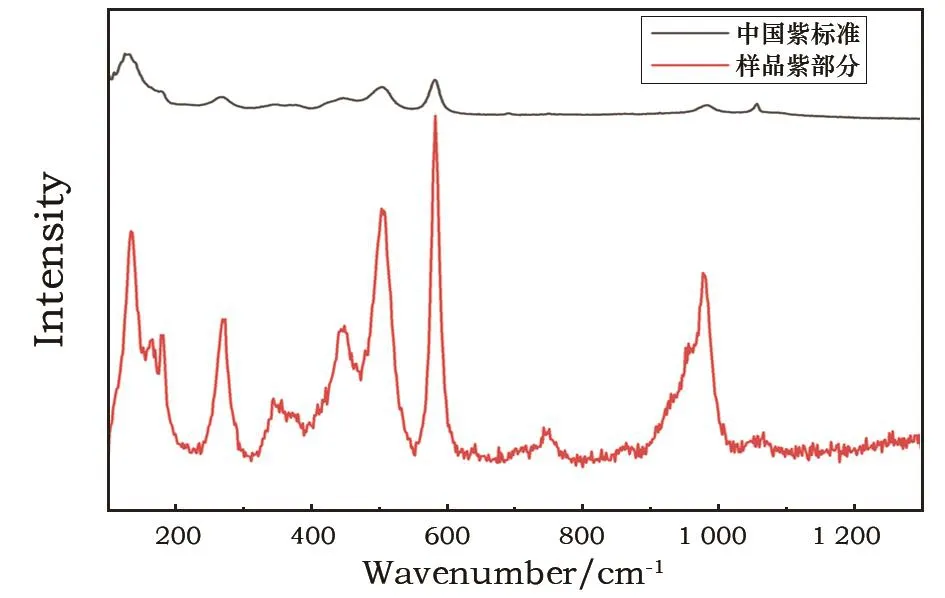

1.4 拉曼光谱的结构分析

采用英国Renishaw公司生产的型号为invia的拉曼光谱仪对样品本体紫色部分进行分析,实验条件为514.5 nm Ar离子激光器,显微镜目镜放大倍率10倍,物镜放大倍率50×,光栅狭缝20μm。其检测结果与中国紫标准拉曼谱图对比,显示紫色八棱柱的紫色本体部分与中国紫标准拉曼谱图的特征峰基本吻合(图8)。

2 结果讨论

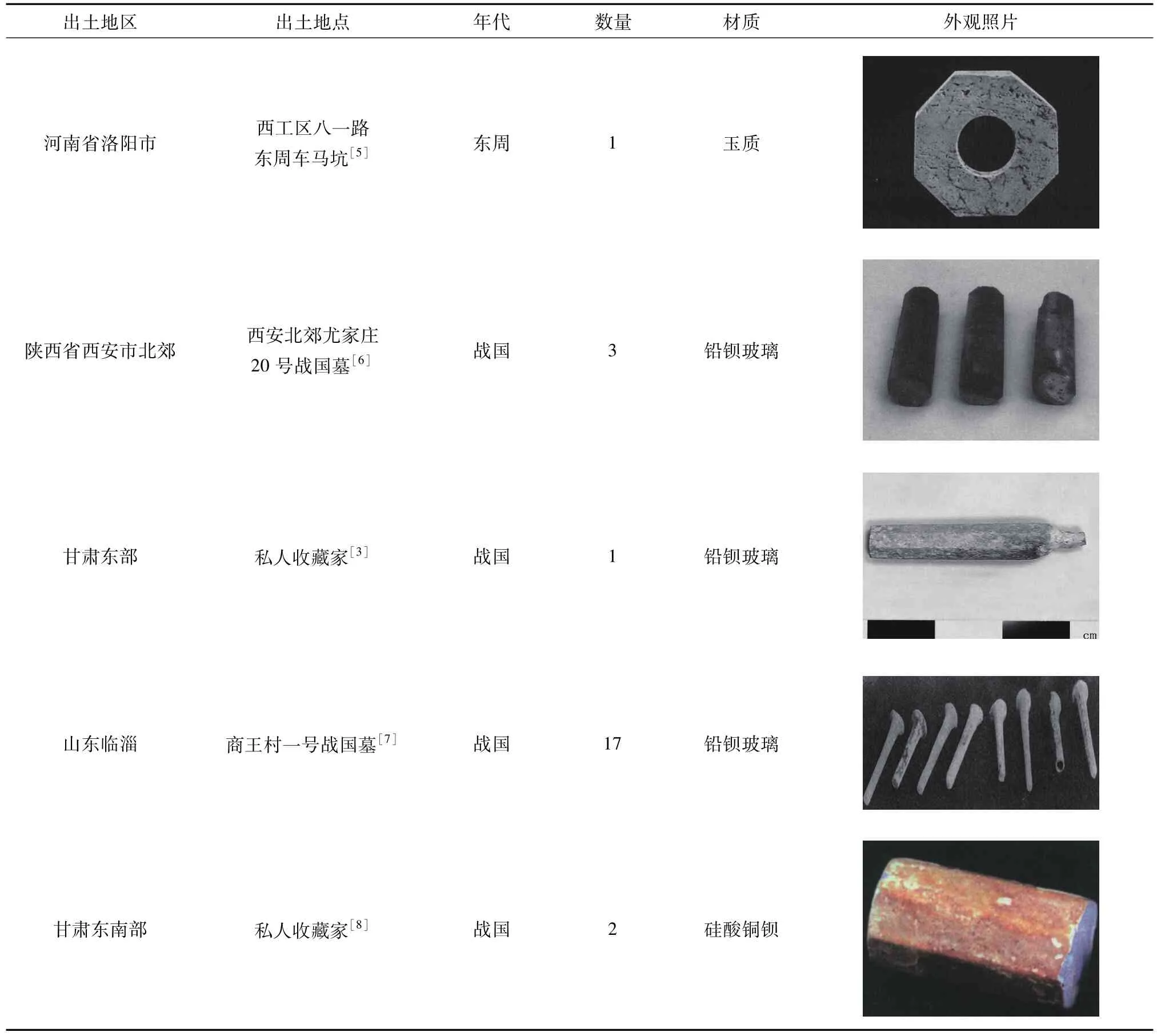

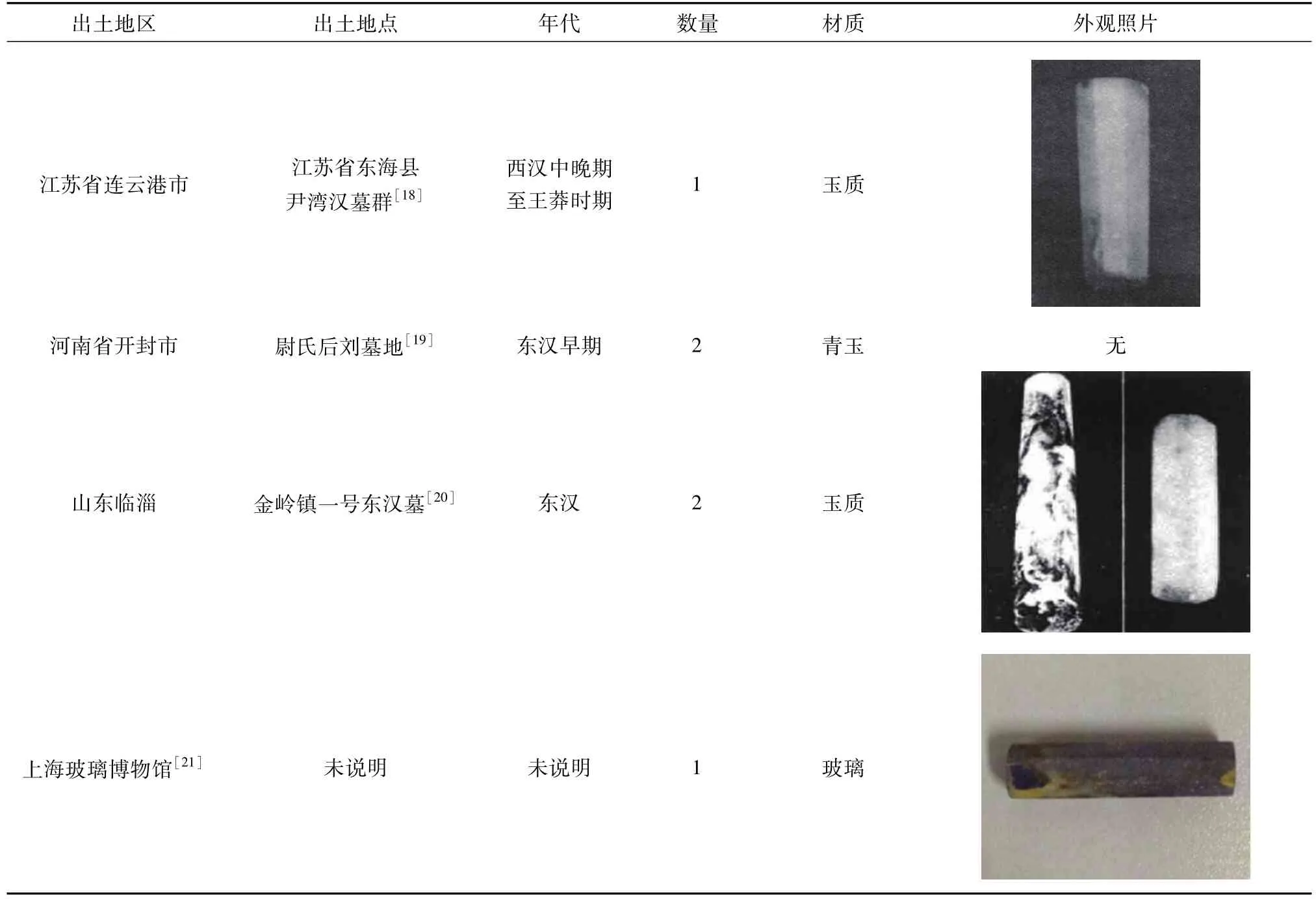

2.1 关于八棱柱器物的发现与演变

目前发现的八棱柱形文物数量相对有限,通过文献查阅,梳理并统计了全国各地出土的八棱柱形器物情况(表2)。

图8 紫色八棱柱本体与中国紫标准的拉曼对比图Fig.8 Comparison of Raman spectra between the purple color of the octagonal column body and Chinese purple standard

表2 八棱形文物出土统计表Table 2 Statistics of octagonal cultural relics

(续表2)

(续表2)

由表2可看出,八棱柱形文物在我国多省均有出土,但数量不多。战国早期开始,主要集中分布于中西部地区,如甘肃、陕西、河南,以硅酸铜钡和铅钡玻璃为主要材质。至西汉,其他地区也开始出现八棱柱形器物,如山东、江苏、湖北等地,且玉质的八棱柱形器物开始出现,并逐步取代硅酸铜钡和铅钡玻璃质的八棱柱形器物。

结合表2,并通过马清林、张治国曾提及过的八棱柱的性质来源[8],对此进行初步推测:

1)阴阳五行说与八卦理论是古代中华的基本哲学理念,在中国文化传统中占有重要地位。五行学说在战国时期逐渐发展成熟,相生、相克相互结合后逐渐形成完整的五行学说,并在汉代达到鼎盛[22]。且成为古代汉族人民从事各种研究的工具与方法,广泛应用于医学、军事、解释和预测国家大事等多个领域。八卦是道家文化的思想与内涵,用来表示事物自身变化的阴阳系统。八卦是阴阳、五行的延续,同“阴阳五行”一样用来推测世间万物之间的关系,解释自然、社会现象。而最直观的体现五行、八卦理论的五行八卦图与正八边形元素联系紧密,乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑这八卦所在的位置相连可看作是正八边形图形。所以在当时的社会背景影响之下,八棱柱器形的产生可能与阴阳五行说、八卦理论有关,或许是受当时的文化影响而制造出的八棱柱器物。

2)推测与佛教有关,是中印文化交流的产物。佛教对中国文化产生了深远的影响和作用,同时产生了丰富多彩的文化遗产;佛教传入中原后,逐渐适应发展,一定程度上也受中国传统文化的影响,例如佛教中的八方佛塔、经幢等均存在八边形元素。贾北凝等[23]认为这是由于在当时佛教受到了道家文化影响,讲究阴阳对立统一的宇宙观,因此中国佛塔多为四方塔、六角塔、八方塔等。学界普遍认可的佛教传入时间在两汉之际,而八棱柱器形早在战国时期于全国就有分布,且佛教中的八边形元素也是一定程度上受中国传统道家文化的影响才产生的,所以本研究认为八棱柱形器物直接来源于佛教是不成立的。

3)推测与印度教中的林伽(男性生殖器)图腾有关[24]。林伽是印度教三大派之一的湿婆教性力派所崇拜的主神湿婆形象的象征。生殖崇拜文化尤其是男性生殖器崇拜作为原始人的信仰与社会习俗作为人类发展史上的一个重要阶段已为大量的古文献与考古学发现所证实。Linga图腾中也存在八棱柱元素[25]。印度教比佛教早产生近一千年,认为印度教是佛教的雏形。但其传入中国的时间和对中国文化的影响同佛教相比难以区分,也很难确定,并且中印佛教文化的交流时间在隋唐时期,而八棱柱元素在战国时期于中国就有分布,所以本研究认为八棱柱器形的产生与是受印度教的影响这一观点还有待进一步探讨。

综合上述分析,文章推测中国八棱柱形制器物的出现受到道家文化的影响的可能性较大。

2.2 紫色八棱柱材料——硅酸铜钡(中国紫)

通过X射线荧光光谱可以得出该八棱柱的主要组成元素是硅、铜、钡、铅,同时X射线衍射光谱和激光拉曼光谱的分析结果均显示八棱柱的紫色部分的主要组成物质为硅酸铜钡。将偏光显微镜观察所得的照片与夏寅先生之前建立的粉末偏光显微图库中的图像进行对比,与中国紫的显微照片极为接近。因此可确定此紫色八棱柱的材质为硅酸铜钡(中国紫)。中国紫是我国战国至秦汉时期的人工合成材料,它的产生和使用,丰富了我国古代颜料的种类,其制作也是我国古代科学技术的代表和文明成果之一。

BERKE[26]和LIU[27]对中国紫的来源进行分析并认为:中国紫应为中国本土制造,是中国古代先民智慧的结晶[28]。容波在讨论中国紫的产生条件时曾提过:中国紫的产生,一方面可能是铅钡玻璃制作技术的成熟为中国紫的产生提供技术支持。战国时期,铅钡玻璃盛行,中国紫当中用到的大多数原材料,如石英、钡和铅化合物,都曾经被用于制造古代玻璃[29]。另一方面,道家文化在当时十分盛行,道教炼丹术为中国紫的产生提供了社会需求。当时人们对“玉”的作用存在迷信思想,《周礼·王府》《战国策》等文中均有记载食玉有治疗疾病、强身健体的作用,甚至可以达到长生不老的目的。在汉武帝时期,“食金饮珠”、“餐玉”等行为渐渐盛行于世。因此在当时道士们热衷于冶炼制作珠玉制品,钡可以提高玻璃的折射率和色散,为道士们所熟知并加以应用,所以中国紫可能应道教为获得像玉一样的玻璃的需求而出现。但是自汉武帝时期,儒家思想开始盛行,道家文化对中国社会的影响开始减弱,导致受道家文化影响较大的炼丹术慢慢衰落。

本研究认为这种社会思想潮流的变化与中国紫的产生和衰退时间相互吻合,中国紫的兴衰和中国古代哲学思想的发展与变更关联紧密。推测中国紫的产生与我国道家文化和思想有关。

2.3 紫色八棱柱的制作工艺

TRISTAN[30]对中国紫合成进行过模拟实验,其中指出制作以中国紫为主要的八棱柱制品至少需要两至三次重复烧制,一级产物含有大量中国紫和少量的中国深蓝和中国蓝,在继续重烧的二级或三级产物中,根据配料的不同会形成以中国紫或中国蓝为主的产品,而中国深蓝的含量却很少。结合X射线衍射光谱及激光拉曼光谱分析的结果,本研究的八棱柱制品的主要成分是中国紫,没有检测到中国深蓝,由此推测该八棱柱制品应为两至三步烧制而成。

关于八棱柱的外形制作,马清林[8]曾提出应主要以连同模具一起烧制或浇铸的方法制成。本研究的八棱柱在50倍的棱角及棱边显微照片中未见明显划痕和打磨的痕迹,且经测量此八棱柱的截面为正八边形。再结合当时铅钡玻璃制品已大量出现,因此推测该紫色八棱柱很可能为模具制作而成。

2.4 紫色八棱柱用途初探

目前对于八棱柱的实际用途和意义尚不明确,曾在西安秦墓中出现的八棱柱制品有玉质、费昂斯制品及煤精制品,用途有琀、握、塞、配饰等。结合文献[17]及考古学实际发掘情况对此进行一定程度上的推测。

1)有可能用做形塞(又称窍塞),窍塞一般有鼻塞、耳塞及肛塞。古代先民对躯体不腐的追求一直都被认为是实现实质不灭的突出标志。再加上紫色八棱柱制品某种程度上是人们对玉石的一种替代,所以很有可能从战国时期,上述理念在墓葬习俗中就已经存在,将紫色八棱柱作为窍塞使用。

2)可能作为口含(又称饭含),是放在死者口中的玉器。《说文解字》云:“玲,送死口中玉也。”可能把其作为玉琀的代替品,这与窍塞的使用目的相近。除此之外,也可能是作为握玉,握玉除了与玉琀意义相似外,还有象征财富的寓意。战国时期还出现玉质的作为装饰用的八棱柱形簪子,也有用作颜料棒和仅作为随葬品而出现在墓葬中。

但根据考古现场该文物样品的出土位置为人头骨下方,所以推测该八棱柱是作为口含、鼻或耳窍塞的可能性偏大。

3 结 论

通过上述实验观察与测试,以及相关文献的查阅,综合分析可得出以下认识:

1)周陵贺家战国秦墓出土的紫色八棱柱主要成分为中国紫(硅酸铜钡),并带有铅的化合物杂质。其主要原料应为含钡矿物。中国紫在我国多省均有出土,整体呈现出由中西部向东南部演进的趋势。推测中国紫的产生与发展和道家文化的兴衰有关。

2)周陵贺家战国秦墓出土的紫色八棱柱器物应为两至三步烧制而成,且很可能是其通过模具制作而成。

3)中国八棱柱形制器物的出现受到道家文化影响的可能性较大。

4)根据该紫色八棱柱在墓葬中的出土位置,其用途作为口含、鼻或耳窍塞的可能性大。