未来气候变化对西南地区地质灾害的可能影响

2020-08-18张娇艳王玥彤李忠燕黄晨然

张娇艳,李 扬,王玥彤,李忠燕,黄晨然

(1. 贵州省气候中心,贵阳 550002;2.贵州省山地气候与资源重点实验室,贵阳 550002; 3.贵州省贵阳市气象局,贵阳 550001)

引言

地质灾害是指自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)[1],可划分为崩塌、滑坡、泥石流等30余种类型[2]。从诱因来看[3],滑坡等地质灾害是地壳表层的一种物质移动现象,是由内因及外因共同决定的。其中构造活动是一个重要的内在因素,如地壳的隆升、断层错动、地震等;而气候变化则是一个重要的外在因素。高杨等[4]指出气候变化对地质灾害的直接影响因素是气温和降水,其中气温上升会导致大气层含水量提高、冰川冻土退化、海平面上升、蒸发作用增强; 降水变化会导致降雨频率变化、降雨(雪) 周期变化、降雨(雪) 强度改变。降水和气温的变化也是相辅相成、互相影响的,这些改变会使地表层斜坡的稳定性产生变化,影响岩土体的稳定性。当坡体超负荷承载着外界作用,达到临界状态时,就会导致不同类型的滑坡等地质灾害发生。观测到的气候变化对地质灾害的影响相关研究已经开展了许多,例如杜军等[5]从冰川融化、冻土退化的角度分析了气温的改变如何影响地质灾害;魏丽等[6]研究表明干旱影响植被生长,不利于水土保持;王大纯[7]通过研究发现干旱直接导致地下水发生变化,从而引发很多种地质灾害,如崩塌、滑坡、地面塌陷、沉降等;刘凤丽和黄国兵[8]探讨了旱涝急转如何加剧地质的不稳定性;多位国外学者的研究[9-13]阐明了全球变暖背景下蒸发率有所提高,蒸发率上升一方面增快了空隙水压力的消散,提高了坡体不稳定性,另一方面坡体湿润和水分蒸发之间的周期反复使得土体更容易开裂,降雨时水更容易渗入;陈珂[14]通过主要地质灾害发生的时间与主要降水发生时间的匹配程度推断得知强降水是地质灾害的主要诱发因素;相应地,许多降雨致灾阈值的研究不断涌现[15-18]。

与观测到的气候变化对地质灾害的影响研究比较,未来气候变化对地质灾害的可能影响对决策服务战略部署的意义更加重大。区域气候模式RegCM4能提供1951~2005年历史模拟和2006~2099年RCP8.5(高排放)和RCP4.5(中排放)情景下的逐日平均气温和降水量,分辨率为0.5°×0.5°,这为开展未来气候变化的相应研究工作奠定了基础。虽然,该预估资料不能直接体现地质灾害的变化,但是从气温和降水的角度能充分反映地质灾害重要影响因子的未来变化,从温室气体排放情景的角度反映社会因子未来的变化。

从地质构造方面来看,西南地区构造运动比较强烈,包含大巴山以南、龙门山断裂带以西都属于扬子地块,地壳升降幅度较大。其他区域多以早中生代褶皱带为主,构造稳定性差,内部存在塑性软流层,构造运动比较强烈,多发地震。同时,西南地区也广泛分布有喀斯特地貌、峡谷地貌,此类地貌环境承载能力相对较差,生态环境脆弱。受亚欧板块和印度洋板块碰撞挤压,以及西南季风、西风环流及东南季风的影响,我国西南地区发生强烈地震滑坡、泥石流、崩塌等灾害非常严重,这些灾害具有面广、点多、成灾快、规模大、频率高、时间长等特点[19]。根据来自自然资源部网站统计数据,2018年全国地质灾害分布在华北、东北、华东、中南、西南和西北6个地区29个省(区、市),其中西南地区1044起,死亡32人、失踪4人、受伤38人,直接经济损失6.6亿元,无论是地质灾害发生的次数还是人员伤亡、直接经济损失都居6个地区之首。因此结合西南地区地质灾害的特征和严重性来看,开展我国西南地区地质灾害相关研究是非常有必要的。因此本文研究区域为我国西南地区。

本文将通过区域气候模式RegCM4的预估结果,定性地给出未来气候变化对西南地区地质灾害的可能影响。

1 资料与方法

本研究RegCM4模式数据由国家气候中心提供,为全球气候模式(BCC_CSM1.1)驱动区域气候模式(RegCM4)获得的1951~2005年历史模拟和2006~2099年RCP8.5(高排放)和RCP4.5(中排放)情景下的逐日平均气温和降水量,分辨率为0.5°×0.5°。

我国西南地区包括四川省、云南省、贵州省、重庆市和西藏自治区,国土面积238.0万km2,约占全国国土面积的24%;该区域以高原、山地和丘陵为主;高差悬殊极大,立体气候显著,这里有世界最高峰——珠穆朗玛峰,海拔8848.1m,区内海拔最低处为云南河口瑶族自治县元江河谷,海拔仅为76.4m[20]。为了便于分析,将区域气候模式RegCM4资料插值至西南地区共438个站点(图1)。按照国际通用做法,参照时段为1986~2005年,未来时段划分为:2019~2045年、2046~2072年、2073~2099年,且这三个时期分别表示21世纪近期、中期和远期。

除了平均气温和降水的变化,本研究还采用了与降水相关的极端天气气候事件指数来反映降水的极端性可能导致对西南地区地质灾害的影响。程建刚等[21]基于低纬高原的气候特点,选取极端天气气候事件指数中的4个指数描述极端降水,且该指数在云南省、贵州省的气候变化预估工作中已经得到了广泛的应用[21-22]。故本研究也采取相应的做法,具体指数定义见表1。

表1 极端降水指数定义

2 结果分析

2.1 未来气温变化对西南地区地质灾害的影响

图2给出了相对于1986~2005年不同RCP情景下21世纪不同时期内西南地区气温变化。结果表明,21世纪近期、中期、远期在RCP8.5和RCP4.5情景下西南地区均是偏暖的,增幅总体上从西向东逐渐减小。21世纪近期,RCP8.5情景下在西藏大部和四川西部增温1.2~1.5℃,其余地区和RCP4.5情景下所有区域增温0.7~1.2℃。21世纪中期,RCP8.5和RCP4.5情景下西南地区年平均气温分别比基准期偏暖1.8~2.7℃和1.2~1.8℃。21世纪远期,RCP8.5和RCP4.5情景下西南地区年平均气温分别比基准期偏暖2.8~4.3℃和1.4~2.3℃。总的来说,温室气体浓度越高,相对于基准期的增温越大;越到21世纪远期,相对于基准期的增温越大。以青藏高原为中心的冰川群是中国乃至整个高原亚洲冰川的核心。未来西南地区气温升高,尤其是西藏大部地区增幅最高,可能使得该地区未来冰川退缩、冰湖发育,频繁发生冰湖溃决洪水;冰川雪线上升,冰面污化面发育,若叠加强降水则将会发生破坏力极强的冰川泥石流[23]。另外,作为全球最主要的高海拔冻土区,青藏高原受气温升高的影响,其高原冻土将可能呈区域性退化,进而增加了土壤层中的含水量,使得土壤长期处于湿润的环境中,以致于坡体强度降低,当再遇到降水天气,坡体经过雨水冲刷很容易形成浅表层滑坡,遂形成泥石流灾害[7]。另外,西南地区气温升高,整个区域内岩土体中水分的蒸发率提高,这些改变都对坡体稳定性造成了潜在的威胁[4]。

2.2 未来降水变化对西南地区地质灾害的影响

2.2.1 平均降水

相对于基准期1986~2005年,不同RCP情景下21世纪不同时期内西南地区降水变化的空间分布情况如图3所示。对于年平均降水变化的空间分布,21世纪近期、中期、远期在RCP8.5和RCP4.5情景下西南地区表现出一定的区域性差异。21世纪近期,RCP8.5情景下相对于基准期在西藏东部和四川大部地区降水偏多,其余地区降水偏少,变化幅度在9%以内;RCP4.5情景下相对于基准期在西藏大部、四川大部、重庆西部和云南中部降水偏多,其余地区降水偏少,变化幅度在8%以内。21世纪中期,RCP8.5情景下西藏大部和四川中北部局地降水偏多,其余地区降水偏少,变化幅度在13%以内;RCP4.5情景下西藏、四川省西北部和东南部、重庆西部和云南南部边缘降水偏多,其余地区降水偏少,变化幅度在11%以内。21世纪远期,RCP8.5情景下西藏西北部和东部、四川中北部局地降水偏多,其余地区降水偏少,变化幅度在16%以内;RCP4.5情景下西藏区中东部、四川中西部至川渝黔交界地区、云南西南部降水偏多,其余地区降水偏少,变化幅度在13%以内。总体来说,温室气体浓度越高,越到21世纪远期,不同区域相对于基准期的变湿或变干的幅度越大。未来在西藏大部和四川中西部地区平均降水量有较明显的增加,可能增加诱发泥石流、山体滑坡等地质灾害的几率;而未来贵州、重庆和云南大部地区降水条件不佳,可能将会引起持续的干旱,继而影响植被生长,不利于水土保持;干旱还将引起地下水变化诱发地质灾害;持续干旱突转洪涝将加剧地质不稳定性,都极有可能引起严重的地质灾害事件发生[6-8]。

2.2.2 与降水相关的极端天气气候事件指数

由西南地区21世纪各阶段不同情景下极端天气气候事件指数CDD相对于 1986~2005 年的变化分布可见(图4),21世纪近期,RCP8.5情景下CDD差值在-6~10d范围内,RCP4.5情景下CDD差值在-8~10d范围内;21世纪中期,RCP8.5情景下CDD差值在-10~13d范围内,RCP4.5情景下CDD差值在-11~8d范围内;21世纪远期,RCP8.5情景下CDD差值在-11~10d范围内,RCP4.5情景下CDD差值在-9~7d范围内。总的来说,21世纪RCP8.5情景下西南地区连续干旱日数CDD表现为越到21世纪远期,变幅越大,而RCP4.5情景下CDD从21世纪各阶段变幅差异不大,且RCP8.5情景下的变幅总体上大于RCP4.5;在两种情景下21世纪各个阶段四川东部、重庆、云南和贵州大部地区极端天气气候事件指数CDD多于基准期,西藏大部和四川西北部地区少于基准期。根据黄明奎和马璐的研究[24],极端高温干旱事件降低了岩土体的含水量,增加了岩土体颗粒间的摩擦强度,提高了岩土体的抗剪强度,对地质灾害的发生具有抑制作用,但随着持续的高温干旱,造成影响深度、强度增大,裂缝的产生、发展进一步增强,引起岩土体结构发生变化,为后期洪涝降雨的作用创造了条件。因此,未来在四川东部、重庆、云南和贵州大部地区由于连续干旱日数CDD相对于基准期表现为增多的趋势,因干旱而导致的地质灾害将有增多的可能。

由图5可见,西南地区21世纪各阶段不同情景下极端天气气候事件指数R20mm表现出一定的区域性差异,越到后期,高排放情景(RCP8.5)变幅越大,中排放情景(RCP4.5)变幅变化不明显。具体来看,RCP8.5情景下,西南地区R20mm值相对于基准期由21世纪近期差值为-7~4d,到21世纪中期差值为-9~6d,最后到21世纪远期差值为-10~8d;RCP4.5情景下,21世纪西南地区R20mm值相对于基准期变幅较为稳定,近期、中期和远期差值分别为-5~5d、-5~7d和-6~6d。其中四川省中部地区在21世纪各阶段不同排放情景下始终是大于20mm的降水日数相对于基准期增幅最大的区域,而强降水是地质灾害的主要诱发因素[14],所以该区域因强降水导致的地质灾害可能将增加。

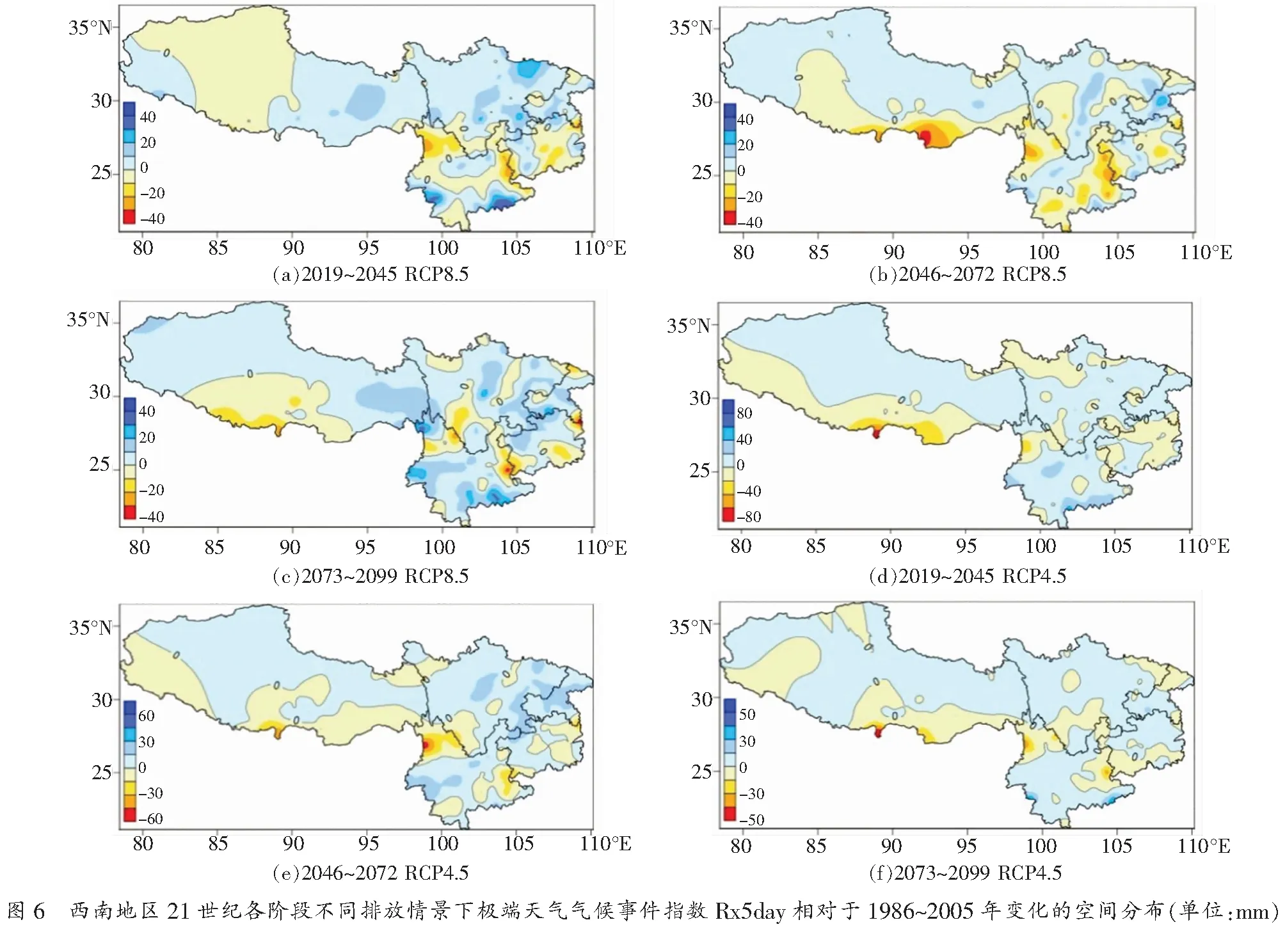

如图6所示,西南地区21世纪各阶段不同情景下连续5天最大降水量Rx5day普遍多于基准期,且越到后期,高排放情景(RCP8.5)变幅变化不大,中排放情景(RCP4.5)变幅减小。具体来看,RCP8.5情景下,西南地区Rx5day值相对于基准期由21世纪近期偏少30mm至偏多38mm,到21世纪中期偏少32mm至偏多25mm,最后到21世纪远期偏少36mm至偏多40mm;RCP4.5情景下,西南地区Rx5day值相对于基准期由21世纪近期偏少70mm至偏多47mm,到21世纪中期偏少60mm至偏多32mm,最后到21世纪远期偏少 48mm至偏多40mm。根据吕刚的研究[25],降水对地质灾害的影响主要体现在降水集中阶段,这也是地质灾害多发时段,尤其是滑坡和泥石流,暴雨、大暴雨极易引发滑坡和泥石流。因此未来西南地区连续5天最大降水量普遍增多,说明西南大部分地区因集中降水量增大,从而增加了相关地质灾害的发生风险。

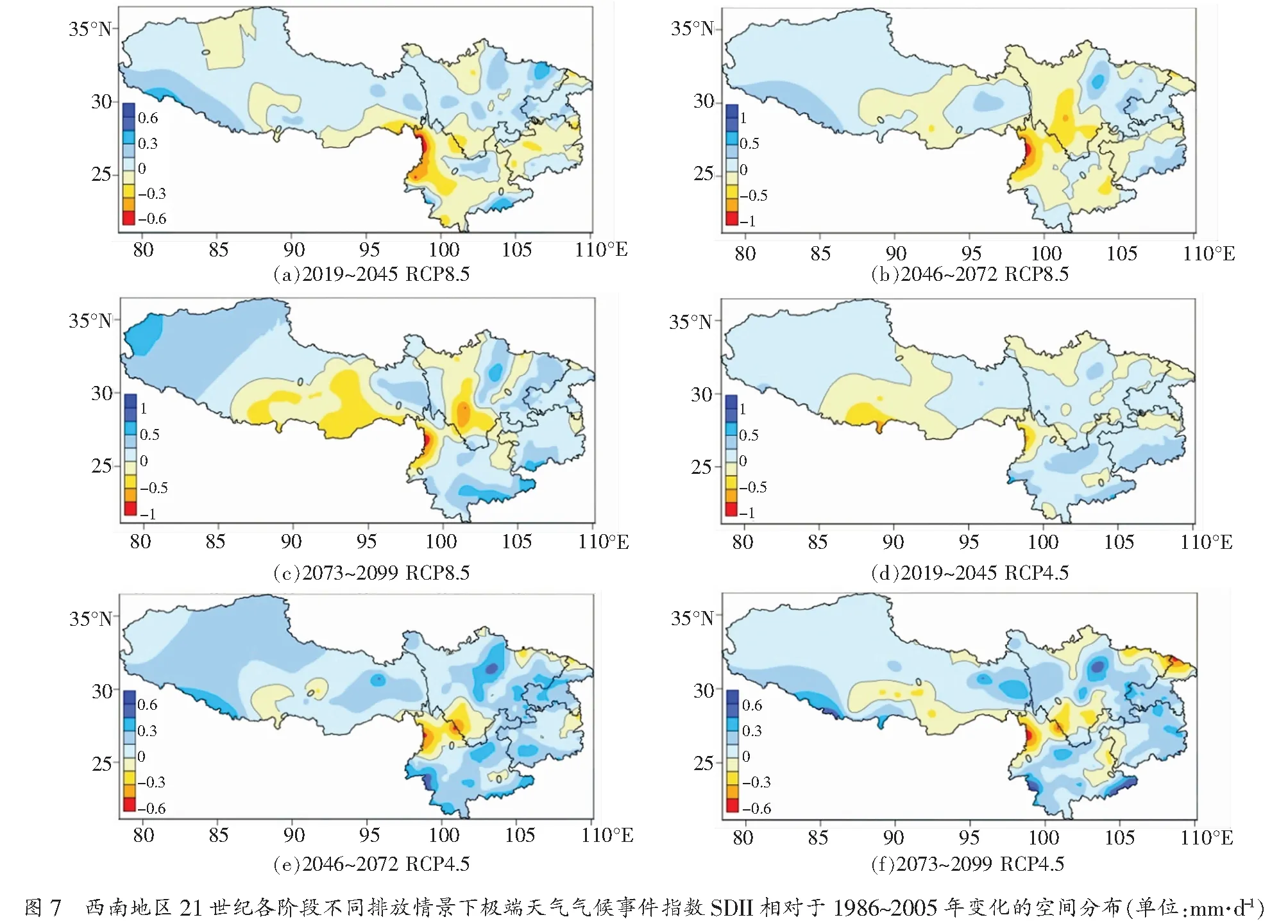

由图7可见,西南地区21世纪各阶段不同情景下单日降水强度指数SDII普遍多于基准期,且越到后期,高排放情景(RCP8.5)增幅越大,中排放情景(RCP4.5)增幅放缓甚至减小。具体来看,RCP8.5情景下,西南地区SDII值相对于基准期由21世纪近期偏少0.6至偏多0.4mm·d-1,到21世纪中期和远期均为偏少1.0至偏多0.7mm·d-1;RCP4.5情景下,西南地区SDII值相对于基准期由21世纪近期偏少0.7至偏多0.6mm·d-1,到21世纪中期偏少0.5至偏多0.5mm·d-1,最后到21世纪远期偏少0.6至偏多0.7mm·d-1。SDII是表征单日降水量即降水强度的指标,根据黄明奎和马璐的研究[24],极端洪涝降雨气候发生时,降雨或融化水基本全部被裂缝容纳,引起土体颗粒间的摩擦强度以及潜在的滑坡体(或崩塌体)与稳定岩土体之间的抗拉强度降低,裂缝急剧发展,滑坡体或崩塌体产生压碎、错位和外鼓等现象,进而引起地质灾害发生。因此未来西南地区除西藏南部局地、云南西北部和四川西南部外其余大部地区单日降水量普遍较基准期增大,发生滑坡、泥石流等地质灾害的规模和影响可能增大。

3 结论与讨论

为从气温和降水的角度充分反映地质灾害重要影响因子的未来变化,本研究利用区域气候模式RegCM4提供的RCP8.5(高排放)和RCP4.5(中排放)情景下的逐日平均气温和降水量,计算并分析了西南地区2019~2045年(21世纪近期)、2046~2072年(21世纪中期)、2073~2099年(21世纪远期)平均气温、平均降水、连续干旱日数(CDD)、>20mm的降水日数(R20mm)、连续5天最大降水量(Rx5day)和单日降水强度指数(SDII)相对于参照期(1986~2005年)的变化特征,进而定性地给出未来气候变化对西南地区地质灾害的可能影响。结果表明:

(1)未来西南大部地区气温升高,整个区域内岩土体中水分的蒸发率提高,对坡体稳定性造成威胁。其中西藏大部地区增幅最高,可能导致该地区发生冰湖溃决洪水、冰川泥石流以及高原冻土退化所致泥石流等地质灾害发生可能性增大。

(2)未来在西藏大部和四川中西部地区平均降水量有较明显的增加,可能将增加诱发泥石流、山体滑坡等地质灾害发生的几率;而在未来贵州、重庆和云南大部地区降水条件不佳,可能将会引起干旱-不利于水土保持-引起地下水变化-旱涝急转加剧地质不稳定性,继而引起严重的地质灾害事件发生。

(3)综合与降水相关的极端天气气候事件指数CDD(反映持续干旱特征)、R20mm(反映较强降水特征)、Rx5day(反映降水集中程度)和SDII(反映单日降水强度)的变化来看,未来在四川东部、重庆、云南和贵州大部地区因持续干旱而导致的地质灾害将有增多的可能;未来四川省中部地区因强降水而导致的地质灾害可能增加;未来西南大部地区因降水集中程度加大都有增加相关地质灾害风险的可能;未来西南地区除西藏南部局地、云南西北部和四川西南部外大部地区因单日降水强度增大发生地质灾害的可能性增大。

预估数据的可靠性决定了把握未来气候变化对西南地区地质灾害影响的准确程度。世界气候研究计划“耦合模拟工作组”组织的第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)正在进行中。CMIP6是CMIP计划实施20多年来参与的模式数量最多、设计的数值试验最丰富、所提供的模拟数据最为庞大的一次,这些数据将支撑未来5~10年的全球气候研究。根据周天军等的研究[26],参与CMIP6模式的有两个特点:一是考虑的过程更为复杂,以包含碳氮循环过程的地球系统模式为主,许多模式实现了大气化学过程的双向耦合,包含了与冰盖和多年冻土的耦合作用;二是大气和海洋模式的分辨率明显提高,大气模式的最高水平分辨率达到了全球25km。待未来CMIP6预估结果陆续公布后,还将在详实的新数据基础上开展相关更加深入和全面的研究。