论法官在消减同案异判症结中的功能定位

2020-08-18沈小军

沈小军

内容提要 同案异判现象的存在,削弱了司法权威,降低了司法公信力,也影响了各种案例的实际可参考性。形成这种现象的原因有操作层面的,也有制度系统层面的。消减同案异判症结,有诸多路径可供选择,其中重新认识和确立法官的功能定位,显得尤为重要。这就要求法官在裁判时,直面案件争议焦点,不做单一理由裁判;确立说理性回应裁判思维,在裁判文书中增加说理性回应;在统一区域裁判尺度的同时,建立由下而上的问题传导机制和由上而下的裁判思路发布机制;对社会的正义诉求和案件当事人的诉辩意见给予全面回应。

在裁判文书基本公开的情况下,同案异判的现象也随之呈现于公众面前,由此引来社会各界的质疑。同案异判何以产生?法官在消减同案异判、促进同案同判中的功能如何定位?司法实务界尤须作出必要的检讨和省思。本文拟从生效的裁判文书出发,探寻消减同案异判的可行性路径。

一、裁判文书的公开:同案异判现象显现

裁判文书的大量公开,在满足公众知情权的同时,也使公众增添了某种困惑:法院何以如此判决?为何总有些判决让人费解?这些判决是否真的非常公正?特别是对同案异判的案件,社会尤其关注。审判固然需要专业化,但面对当事人的质疑、舆情的反应及公众的热议等,司法一线的法官不应视而不见,必须做出必要的回应,为推进同案同判贡献出自己的智慧。

1.裁判文书在我国已基本全部公开

我国裁判文书公开的路径主要有二:一为直接在裁判文书网上进行公开;二为以各种案例的形式公开并加以重点推荐。

2014年1月1日,《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》正式实施。该文件明确规定除因法定事由外,人民法院的生效裁判文书应当在互联网公布。这个强力推进裁判文书公开的举措,影响深远。2016年8月16日,时任最高人民法院审判委员会副部级专职委员的刘学文表示:“经过3 年的不断努力,中国裁判文书网已经成为全球最大的裁判文书公开平台。”[1]《公开文书超过2000万篇 中国裁判文书网全球最大》,《凤凰财经》官网,2016年08月31日发布,访问日期2018年9月21日。截止2017年8月24日,这个数据为3247万篇[2]《中国裁判文书网总访问量突破百亿》,载最高人民法院官网,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-57042.html,访问日期2018年9月21日。;而到了2019年10月14日,在该网站公布的裁判文书已达7827.2万篇[3]见中国裁判文书网,https://wenshu.court.gov.cn/,访问日期2019年10月14日。。

最高人民法院于2010年11月26日发布《最高人民法院关于案例指导工作的规定》。2015年6月2日发布的《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉的实施细则》第九条规定:各级人民法院正在审理的案件,在基本案情和法律适用方面,与最高人民法院发布的指导性案例相类似的,应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判。自2011年至2019年2月,最高人民法院共计发布112件指导性案例。最高人民法院还在《法院公报》《人民法院报》《法律适用》以及《刑事审判参考》《中国民商审判》《强制执行指导与参考》等载体上公布各种具有指导性质的案例。

部分高级法院和中级法院也发布各类案例,包括审判资料参考、发回改判案例评析、指导案例等,如江苏省高级人民法院的《参阅案例》(后更名为《江苏省高级人民法院公报》)、北京市高级人民法院的《审判前沿》等等。不过,这些资料,有时会标明保密的要求。研究发现,除最高人民法院会针对个案进行批复外,部分省级人民法院偶尔也会以正式的会议纪要的方式针对个案进行答复。

2.裁判文书公开的目的

对于不加选择地公开几乎全部裁判文书的举措,学界和实务界亦存在不同的认识。公开裁判文书的重要目的之一就是统一裁判尺度,但此目的并非能够一蹴而就,必然会面对很多困难。

通常认为发达国家都会在案件审结后公开所有文书。但事实似乎并非如此。以美国为例,在上个世纪曾进行过大量的讨论以决定是否限制判决书的公开,并要求不得援引那些未经公开的判决意见和理由,联邦司法中心(the Federal Center)甚至还出台了《判决意见公开的标准》(Standard for Publication of Judicial Opinion)[4]William L.Reynolds and William M.Richman,“the Non-Precedential Precedent—Limited Publicatin and No-Citation Rules In the United States Courts of Appeals”,Columbia Law Review,vol.78,1978,no.6,p.1171,p.1167.。这种限制公开的做法持续数十年,主要出于对案件数急剧增加情况下法官的裁判质量的担心。第三巡回法庭的首席法官Setiz就公开表示法官在面临一年审理240件案件的境地时有不顾裁决完整性的危险,明确担心法官是否有进行充分思考和研究的时间(sufficient thinking and research time)[5]William L.Reynolds and William M.Richman,“the Non-Precedential Precedent—Limited Publicatin and No-Citation Rules In the United States Courts of Appeals”,Columbia Law Review,vol.78,1978,no.6,p.1171,p.1167.。

显然,这些担心在我国当下亦非多余,最高人民法院也并非没有这方面的考虑。最高人民法院院长周强在人民法院裁判文书公开工作座谈会上强调:实行裁判文书上网公开,可以倒逼法官全面提升司法能力和水平,规范法官自由裁量权,杜绝暗箱操作[6]《周强:裁判文书上网可规范法官自由裁量权,杜绝暗箱操作》,载于凤凰资讯,http://news.ifeng.com/a/20160830/49865158_0.shtml,访问日期2018年10月15日。。这可以理解为,为达司法公开及司法公正之目的,将各种同案不同判的文书公诸于世,即使在一定程度上影响法院形象及司法权威,也要推进该项工作。从长远看,公开文书至少不会使裁判尺度更加不统一,因为无论公开与否,尺度不一的裁决已是客观存在。正因为对此问题的严重性有清醒认识,因此,2014年版的《公布裁判文书的规定》特意规定:中西部地区基层人民法院在互联网公布裁判文书的时间进度由高级人民法院决定。但2016年8月最高人民法院对此再次进行修订时删除了该条规定,可见有关方面决心之大。

3.裁判文书公开推动了司法进步

全社会对于案例的关注,无论是对于判决进行讨论、质疑还是支持、赞扬,均应被视为对于法治进程的推动,案例公开也以独特的方式向公众传递法治的信号。以影响巨大的2008年发生的孙伟铭以危险方法危害公共安全罪案(二审案号为(2009)川刑终字第690号)的审理为例。孙伟铭在血液中乙醇含量为135.8毫克/毫升的情况下驾驶机动车致4人死亡,先被判处死刑,后在得到受害人家属谅解的情况下改判无期徒刑[1]参见张军:《刑法(分则)及配套规定新释新解》,〔北京〕人民法院出版社2016年版,第76页。。此前饮酒、醉酒驾车一般不会受到刑事处罚,在造成严重后果时才会以交通肇事罪处理,最多被判处7年有期徒刑。该案的审理过程受到全国关注,判决结果公开后社会各界也进行了充分的讨论,大众也基本接受了法院的裁决。该案直接推动了酒驾入刑。2011年《刑法修正案(八)》增加了关于醉酒驾驶机动车即可构成犯罪的规定,使喝酒不开车的观念深入人心。

至于指导性案例,更类似于司法解释或者法律适用标准的指导和示范。以2014年1月26日发布的指导案例25号为例,在裁判要点中以短短140余字阐明了保险人代位求偿时的法院管辖的确定问题,其后附之以470余字对基本案情进行介绍,文末以460余字阐明了裁判理由。共计千余字的全文却将结论、案情、理由说得十分清楚,具有很强的操作性。该案例的观点体现在2018年9月1日起实施的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉司法解释(四)》中,其中第十二条规定:保险人以造成保险事故的第三者为被告提起代位求偿权之诉的,以被保险人与第三者之间的法律关系确定管辖法院。该规定与指导案例25号的裁判要点的内容完全一致。

简言之,当下的案例公开制度虽然有不尽如人意之处,但总体而言,以普通案例的公开促进司法文明的局面已经形成并且发挥着积极作用。

4.同案异判现象显现

为了探究同案异判现象产生的原因,本文所引案例均为案情基本相同,有些案件甚至连部分当事人都是相同的,唯一不同的仅是法院的裁决结果。必须强调的是,本文不打算讨论所涉案例裁决结果的对错问题,因为该讨论已远超出本文议题的范畴,笔者关注的是为何身为法律精英的法官会就相同问题作出不一样甚至完全相反的裁决,而这些裁决已经生效并实际影响着当事人的切身利益。

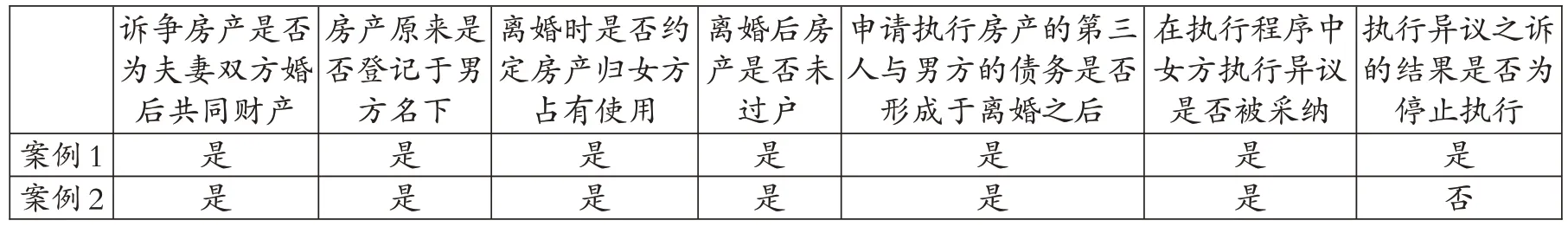

以离婚后持有房产但未变更登记的一方是否享有排除执行的权利为例,《法院公报》先后刊登了两个判决结果截然不同的案例。案例1为钟永玉与王光、林荣达案外人执行异议纠纷案(刊登于2016年第6 期,裁决主体为最高人民法院),案例2 为付金华诉吕秋白、刘剑峰执行异议之诉案(刊登于2017年第3期,裁决主体为上海市第一中级人民法院)。此两案的相关情况对比见表1。

表1

通过比较可知,两案案由相同,案情基本相同,但处理结果相反,却都被《法院公报》所刊用。

再以2007年第6期《法院公报》刊登的南京高淳民政局代表被机动车撞死的流浪乞讨人员的继承人提起民事赔偿诉讼的案件为例,法院认为民政部门不是案件的适格诉讼主体并驳回了其起诉。但江苏、江西、天津、福建等地法院随后针对同类案件判决或者调解民政局代表已故无名氏获得4.9万、5万、6万、11万、14.5万、22万、29万、32万不等的赔偿金[1]参见陈树森:《我国案例指导制度研究》,上海人民出版社2017年版,第86页。。

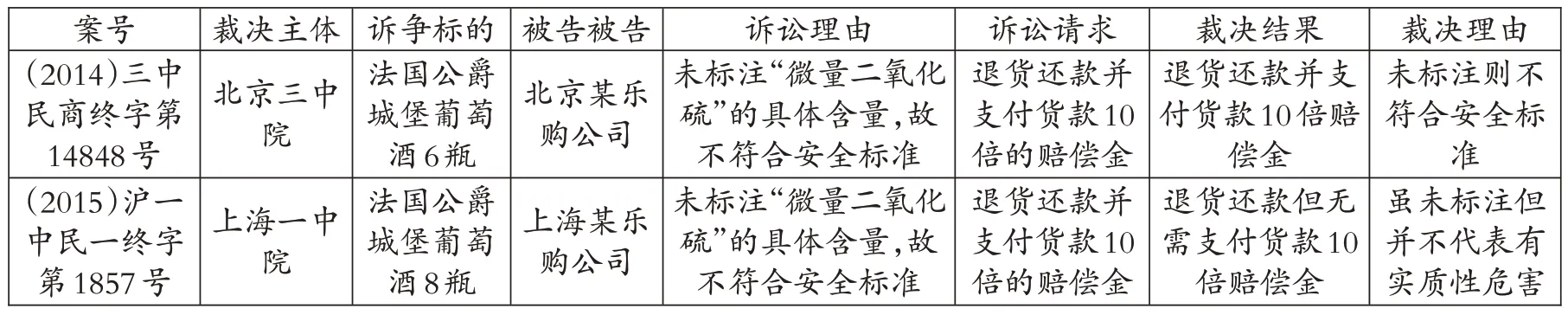

再以针对一款名为“法国公爵城堡葡萄酒”所进行的两起诉讼为例。有消费者就通过正常途径进口的“法国公爵城堡葡萄酒”在销售时未标注“微量二氧化硫”的具体含量问题,认为“不符合安全标准”,提起关于退货还款和十倍货款的赔偿请求,北京和上海两地的终审法院却做出了相反的判决[2]参见沈小军:《食品安全案件审理中法官的适度谦抑》,载〔上海〕《法学》2018年第2期。。由该案可见,同案异判的现象不仅存在于最高人民法院,在其他层级的法院也同样存在。

表2

二、同案异判的形成:从操作层面到系统层面

对于同案异判现象最有力的辩解理由是:没有任何两起案件是完全相同的,所以判决结果不同在所难免。有学者称:任何两个案件不可能在所有的事实和细节方面都是相似的,最起码在争议发生的时间和地点方面总是不同[3]参见〔美〕理查德·瓦瑟斯特罗姆:《法官如何裁判》,孙海波译,〔北京〕中国法制出版社2016年版,第25页。。但是,现实中确实存在着(笔者也亲身经历过)以下事件:同一个原告在同一被告处一次性购买了两件同样的商品,开具了两张同样的发票,以同样的事实和理由起诉至同一个法院的同一个审判庭得到了同样的判决结果,然后两案上诉至同一个上级法院的同一个审判法庭,但二审结果是一个维持原判,一个全部改判。这种现象可能略显极端,但却绝非个别现象。因此,对于司法实践中存在的同案异判现象的产生原因进行分析实属必要。

1.单一裁判理由的文书撰写习惯是同案异判的主要原因

同案同判是司法的一条基本原则。有观点认为,之所以出现同案不同判,在很大程度上源于制定法的不确定性[4]参见王彬:《判例生成的理论范式与实践逻辑》,《兰州学刊》,2016年7月。。但是,制定法肯定不比判例法更加具有不确定性。要寻找同案不同判的直接原因还是要从裁决书本身入手。

通过对本文所列案件裁决书的仔细阅读可以初步认为,法官在审理案件时会仔细分析案情并充分听取原、被告双方的观点,但在裁决时却往往采取单一裁判理由,这可能是造成同案异判现象的重要原因之一。

以前文所举离婚后财产房产虽经分割但却未过户、持有房产的一方能否对抗案外人并阻却执行的两起案件为例,案例1和案例2的案情几乎完全相同,但裁判结果却完全相反。判决阻却事由成立的案例1的合议庭适用的主要法律依据为《婚姻法》第三十九条,该条规定:离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理。判决阻却事由不成立的案例2所适用的主要法律依据为《物权法》第六条、第九条,主要内容为:不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记;不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。案例1中,法院最终认为《离婚协议书》不存在恶意串通逃避执行的问题,故钟永玉可据此享有排除执行的权利,法院判决停止执行。但在案例2中,法院经审理认为房产的登记未作变更,付金华依据《离婚协议书》“要求解除对系争房屋的司法查封、停止对系争房屋执行的请求于法无据”。

案例1和案例2分别依据不同的法律条文针对案情基本的案件作出相反的判决,虽然结果不同,但裁判思路是相同的,即仅列明其实际适用的条文,却没有回应为何适用此条文,更没有回应为何不适用彼条文,尽管这些裁决者可能是明知有相反裁判理由和裁判方式存在的。

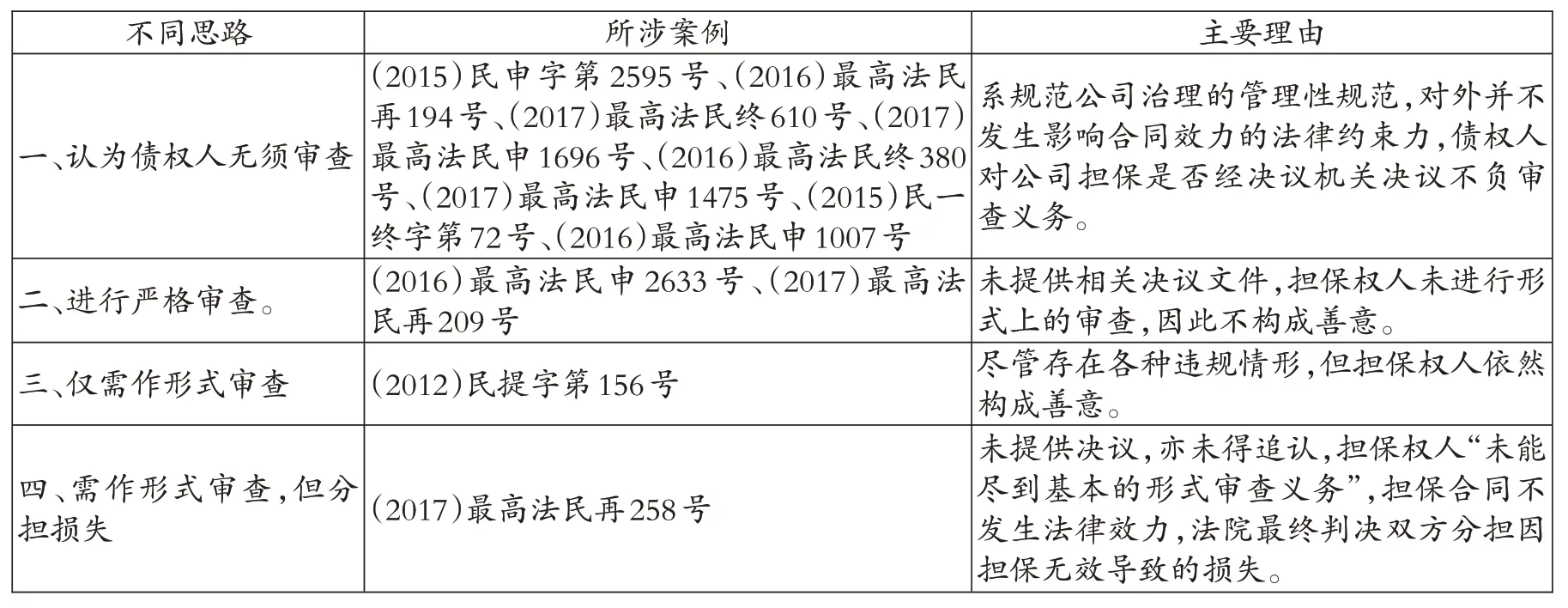

事实上,不仅适用不同的法律条文会得到不同的裁判结果,适用相同的法律条文也可能会导致不同的结果。《中华人民共和国公司法》第十六条规定:公司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。第十六条对公司为他人提供担保的规定十分明确,但对外担保行为未经董事会、股东会、股东大会决议但加盖有公司公章甚至仅有法定代表人的签名的情形是否有效这一法律问题,最高人民法院的裁判标准一度处于摇摆之中。

表3

表3涉及的案件均为未经股东会、董事会或者股东大会同意,法定代表人对外担保是否有效的问题,最高人民法院16个判决的依据均为《合同法》第十六条规定,案情类似且事实基本无争议但判决结果迥异。究其原因在于,法官在裁判时虽然均引用了《合同法》第十六条,但却未对该条的性质、适用条件、违反的后果等问题展开详细论述,基本裁判思路为:若是认定担保行为有效,则阐述为该条款系内部管理性质,不能对抗第三人;若认定担保行为无效,则直接认为违反了该条的规定,不作其他阐释。这些结果不同的判决中始终未回应败诉方在诉讼中所阐述的理由,而这些理由可能在其他诉讼中被其他法官予以采纳,只不过其他法官在采纳这些理由时大多也没有去回应那些相反的法律意见。

还有一些案情看似基本相似却又不完全相同,但是由于裁判文书未作充分说理,使案件当事人和公众很难信服。以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的认定为例。此两种犯罪侵犯的客体不同、主观故意也不同,其主要区别在于是否有侵占他人财物为己用而根本未打算归还本息或者无力归还本息。但有些判决却未作说理和区分而径直判决,即便是判决结果符合法律规定、量刑准确,也难免使人怀疑是否存在重罪轻判或者轻罪重判的现象。在(2014)南刑二初字第0024号案、(2018)赣0403刑初461号案、(2018)鲁0203刑初658号案、(2019)粤0104刑初28号案、(2019)粤1973刑初8号案等案件的判决书中可以看到,法院直接认定构成适用刑罚较轻的非法吸收公众存款罪,而未论及案涉财产的去向是用于个人挥霍、转移还是用于投资经营,更未论及为何排除适用刑罚较重的集资诈骗罪。本文并非认为这些判决是有问题的,只是认为判决书若回应了这些明显的争议焦点更能彰显司法的公正与权威。

2.司法系统并未形成尊重并引用生效案例的传统

我国不是判例法国家,故直接引用其他生效判决作为裁判依据实属不可想象,也缺乏宪法和法律支持。但是,漠视甚至无视其他法院和法官的生效裁决亦绝非法治之本意。

指导性案例是当前中国法院系统中最具权威的案例,不少学者认为其具有强制参照作用。如最高人民法院胡云腾大法官认为“应当参照”就是“必须参照”,若不参照适用,就可能被上级法院推翻。还有观点认为,应建立以指导性案例为基础并辅之以最高人民法院各业务庭等单位公布的典型案例、示范性案例、公报案例等案例的中国案例指导制度,并且逐步过渡为司法判例制度[1]参见张骐:《论中国案例指导制度向司法判例制度转型的必要性与正当性》,载〔北京〕《比较法研究》2017 年第5期。;有学者认为,案例指导制度就是我国的判例制度,只不过具有中国的独特性质而已[2]参见陈兴良:《中国案例指导制度研究》,北京大学出版社2014年版,代序第1页。。

当然,也有同为大法官的最高人民法院副院长曾非常明确地表达了与胡云腾大法官不一样的观点,认为“指导性案例不具约束力”[3]《最高人民法院:指导性案例并不具有约束力》,来源于凤凰网,http://news.ifeng.com/a/20180228/56347409_0.shtml,访问日期2019年10月12日。;也有观点认为指导性案例“虽不乏正当性,却也面临数种制度风险”[4]宋晓:《判例生成与中国案例指导制度》,载〔北京〕《法学研究》2011年第4期。。鉴于此,指导性案例是否必须参照又成了一桩公案,毕竟没有法律条文规定其一定具有指导性,更无法律明确规定不参照执行的具体后果。

至于《法院公报》所公布案例,虽然其权威性不如指导性案例,但一般法官还是极为重视的,至少会作为裁判时的重要参照。不过,最高人民法院似乎亦不太强调《法院公报》所列案例的效力。在(2014)民申字第441号民事裁定书中,最高人民法院的法官非常明确地表示:关于黄木兴主张本案应参照本院公报案例处理的问题,经查,黄木兴援引的本院公报案例并非是本院根据《关于案例指导工作的规定》发布的指导性案例,其主张本案应参照该案例处理没有依据。这对于高度重视《法院公报》案例的广大法官而言,震撼不小。这至少体现了该裁定书的制作法官对于非指导性案例不具有参照适用的态度。

最高人民法院如此,其他层级的法院法官虽然私下高度关注其他法院尤其是直接上级法院的类似判决,但却极少在自己的判决书中公开引述非直接关联案件的判决意见。这是因为当代中国司法中无此传统和惯例,冒然引用效果难料,并且引用判例来论证自己的裁决会有引据失当的风险,上级法院一句“缺乏法律依据”即可将案件发回重审。2002年开始施行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第四款规定:就已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,当事人无需举证证明。对于生效裁决所确定的事实的采信不会给法官带来太大麻烦,因为此种采信行为绝不会给法官带来枉法裁判的政治风险,相反不采信的作法才会引起对方当事人的极度不满,除自己会陷于被投诉的境地外,案件也可能会被上诉、发回重审甚至抗诉。唯有充分了解法官们对待各类案例时的复杂心情,才能理解当前我国案例不大被公开引用的真正原因。

3.一定程度的科层式管理导致了区域间裁判尺度的不统一

《中华人民共和国宪法》规定:“人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。”但是,上级法院可以通过指导下级法院进行案件审理、组织或者直接对下级法院进行业绩考评、通过组织程序向下级法院派出院长、对下级法院的案件进行发改等多种方式来影响下级法院的司法活动,这些行为并不违反法律的规定。

基于各种现实考量,法官们对于其上级法院的裁判观点一般只能表示重视和服从,对于其他法院的裁决则无需过于重视。这虽然有助于区域范畴内裁判尺度的统一,但各省、市人民法院就同一问题出现过于不一致甚至相反的裁决结果,并以高层级法院裁决的方式出现时,就会导致区域之间裁决结果的不一致,这种过于鲜明的区域差异会使公众有一种司法割据的错觉。

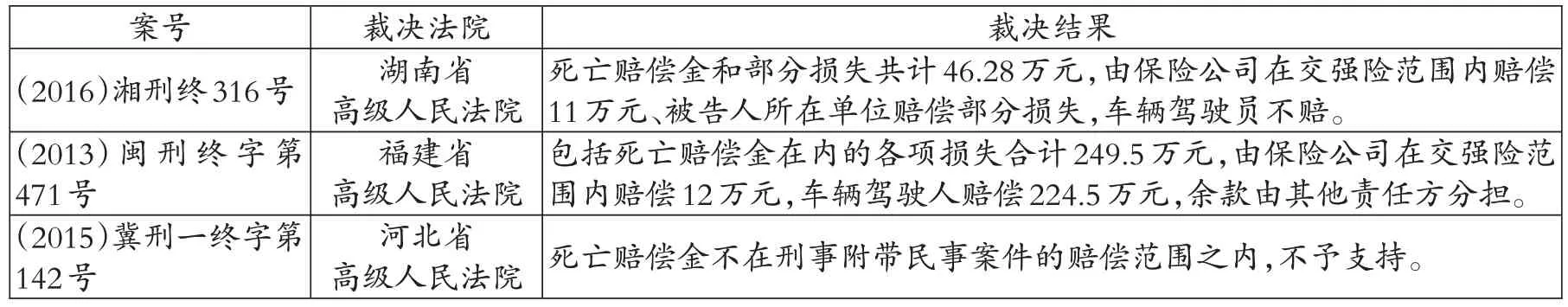

这里以机动车驾驶员被法院判决犯有以危险方法危害公共安全罪、车辆驾驶人及保险公司是否需要赔偿两金(即死亡赔偿金和残疾赔偿金)为例展开探讨。在这类案件中,由于对《最高人民法院关于刑事诉讼法的解释》第一百五十五条第三款理解的巨大差异(该条规定:驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失,构成犯罪的,依照《道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任),导致各省依据此法律条文所做出的裁决结果大相径庭,因为该条未明确其所适用的犯罪情形究竟仅为过失犯罪还是包括过失犯罪和故意犯罪两种情形。

表4

可见,关于在构成以危险方法危害公共安全罪的情况下,被告人是否需要在刑事案件中赔偿死亡赔偿金的问题,至少有全赔、不赔(包括另案起诉)、侵权人不赔而由保险公司和其所在单位赔偿等多种情形,而司法实务中远不止以上提及的这几种处理方法。各高级人民法院就同一问题的不同甚至相反的处理方法也是源于其裁判时一般直接提出判决意见,而不详细论述该判决意见的依据以及不支持不同意见的理由。

三、消解同案异判症结:法官的功能定位

对于先进的法律体系而言,法律确定性的价值无需多述[1]参见〔美〕本杰明·卡多佐:《法律的成长》,李红勃、李璐怡译,北京大学出版社2014年版,第15页。。在确定的法律制度下,同案异判的现象显然应当尽可能减少甚至避免。

前文论及的案例之所以出现案情相同或者类似但判决结果各异的情形,表面看是因为法官仅仅是依据自己的认识作了裁判却未加详细阐述,其实质是法院和法官对于相关的法律问题及案件焦点缺乏回应性的思维方式,即,对于不同的观点和其他可能的的裁判方案未作分析和回应。因此,笔者认为,应当强化在审判工作中的回应性思维模式,即,诉讼各方知晓案件裁判要点和裁判理由应视为一种正当要求,并在裁判文书中予以正面回应。

1.法官应回应自己的内心价值判断

司法裁决过程的真实特征在于,法官可以选择在他看来适宜眼前这个案件的规则,以及作出如何描述这个案件之特征的决定[2]参见〔美〕理查德·瓦瑟斯特罗姆:《法官如何裁判》,孙海波译,〔北京〕中国法制出版社2016年版,第28页。。但是,若法官随意选择甚至曲解法律条文以得出自己想要的裁判结果,则显非正当。正如黑格尔所言:关于事实的最终裁决,依赖的是主观信念和良心[3]参见〔德〕黑格尔:《法哲学原理》,邓安庆译,〔北京〕人民出版社2016年版,第364页。。

社会的发展导致法律法规数量急剧扩大,为法官解决问题提供了各种法律依据,而演绎式三段论推理是成文法国家的基本法律适用方法。然而,我们也要看到,仅就严格遵循三段论的裁决书而言,亦并非一定具有案例价值甚至正当性。演绎式三段论法律推理对控制法官裁判权的作用极为有限[1]参见刘克毅、翁杰:《法官裁判权的控制与司法公正的实现——以民事裁判制度为中心的讨论》,载〔西安〕《法律科学》2006年第4期。。尽管有观点认为这种遵从至少能通过法官思维模式的格式化来限缩法官的裁量空间[2]参见卢佩:《“法律适用”之逻辑结构分析》,载〔长春〕《当代法学》2017年第2期。,并达到司法统一的目的。但是,本文所述案例无一不是依照以法律法规为大前提、案件事实为小前提、进而推理出裁决结论的路径进行的,但是,在《法院公报》所刊登的案例1和案例2中,同样的事实引用不同的法律规范却得出了相反的结果。在前文提及的最高人民法院关于未经公司权力机构批准对外担保的效力的诸多判决更是基本相同的事实依据相同的法律条款作出了不一样甚至相反的判决。可见,简单的三段论并不能解决法官在诉讼中选择法律、解释法律、作出裁决的正当性问题。法官在裁判之前或者裁判之后都应当追问自己是否发自内心地认为自己即将作出或者已经作出的裁决是公正的,还是自己也认为是不公正的或者仅仅认为这是一种比较简单的处理方法,还是认为自己也无能为力。必须明确的是,法官有义务尽自己所能作出公正的裁决,这既是一种社会责任,也是一种道德义务。

2.应将对当事人的诉辩意见进行回应作为法官的义务

法官应当对当事人的诉辩意见,至少是主要意见进行回应,而不是视而不见。普通法对抗制的诉讼体制,要求法官必须对当事人提出的观点或质疑予以回应[3]参见李红海:《认真对待事实与将常理引入司法——减少争议判决之司法技术研究》,载〔武汉〕《法商研究》2018年第5期。。法律决定是个多元主体参与形成的过程,而并非法官的单独行为[4]参见焦宝乾:《从独白到对话——迈向法律论证理论》,载〔哈尔滨〕《求是学刊》2006年7月第4期。。我国虽是大陆法系国家,但是三段论的演绎方式并未免除法官对于庭审中出现的对立观点进行取舍时的说明义务。如果法官仅陈述查明的事实并适用自己认为适用的法条,而对未被采信的意见因何未被采信不做出说明,就会造成同案异判的现象。整体性的审判原则要求尽可能地把法律视为一种前后一致而有组织的整体[5]参见〔美〕罗纳德·德沃金:《法律帝国》,李常青译,〔北京〕中国大百科全书出版社1996年版,第355页。.。法官和其他诉讼参与人不应把裁决结果不一致的责任推向法律本身,而更应从法律的适用方面去找原因。多元利益纠纷的司法解决应当包括对话模式的法律论证[6]参见侯学勇、赵玉增:《法律论证中的融贯论——转型时期和谐理念的司法体现》,载〔济南〕《法学论坛》2007年第3期。。只采纳一种观点而无视冲突观点的裁判方式虽然可以避免削弱裁决结果的权威性并避免更多的争议,但是,这并非是最佳处理方式。

沉默且没有论证的先例是无足轻重的[7]参见〔英〕鲁伯特.克罗斯、J.W.哈里斯:《英国法中的先例》,苗文龙译,北京大学出版社2011年版,第175页。。司法裁判亦是如此。人们在面临诉讼时往往最期望得到的就是一份能够回应其诉求的裁判文书,若想达此目的,只有法官们都能够做到不进行过于简单的单一裁判方可达到。美国教授迈克·桑德尔在其名著《正义该如何做好》一书中所说的所谓黄金定律(Golden Rule)就是:若你打算如此对待自己就可如此对待他人(Do unto others as you would have them do unto you)[8]Mchael J.Sandel,Justice:What’s the Right Thing to Do?,Penguin Books,2010,p.124.。

如果上述观点能够成立,在未来可期的立法中,可考虑将未对当事人的诉辩焦点做正面回应作为上级法院发回重审的法定理由,以达到强制说理并回应争点的目的。

3.法官应充分认识到各类案例的价值

虽然最高人民法院明确仅有指导性案例才具有“应当参照”的强制效力,但并不能理解为其他案例均无参照甚至参考的价值,否则各种层级的案例工作就没有多少意义了。法律是通过法官的判决来体现的,没有理由相信每一份判决的意义仅在于解决所涉及的个案。有学者认为应借用市场竞争机制,使更具内在合理性、正当性的案例脱颖而出[1]参见李友根:《指导性案例为何没有约束力——以无名氏因交通肇事致死案件中的原告资格为研究对象》,〔长春〕《法制与社会发展》2010年第4期。。虽然市场竞争的提法让人不悦,但是在裁判文书完全公开的背景下,裁判文书必然会接受是否具有借鉴意义和参考价值的评判。

法官虽然高度重视上级法院的裁判思路,但并不意味着其一定会对经由行政模式推行的案例绝对遵从。在指导性案例制度正式确立之前,《法院公报》也曾拥有相当高的权威,但这并不妨碍各地出现与之不同甚至相反的裁决。故而,裁决的可参照性和可参考性首先来自于判决自身的质量,而非其刊发的载体。就法官而言,只有认可其他案例的价值,才有可能去认真对待这些案例所蕴含的价值判断,并回应那些与自己可能的裁决观点不完全一致的法律意见,否则,就会如有的法官在现实中的操作那样,以我国并非判例法国家为由,对其他案例根本不予理睬。

4.确保同一法院内部法官裁判标尺的统一

为方便论述,更囿于文章篇幅,本文所引述之案例本身均具强烈同质性但裁决结果却大相径庭,这些裁决有些来自不同法院,有些则来自相同法院。不具直接上下级关系的法院之间协调裁判观点是较难实施的,但是纠正同一法院之间相互矛盾的裁判观点却是可行的。我国法院亦非常重视此项工作,各级法院广泛采用法官会议制度、审判长联席会议制度等方式来讨论案件、统一裁判尺度。但是,由于担心此种模式会引起对审判独立的质疑,除经审判委员会这一法定形式外,法院一般不对外承认曾经过其内部讨论。其实,这种担心并无必要。案件讨论是使裁决更加合理、合法的有效途径,独立审判也并不意味着关门思考、不征求他人意见,尤其是在裁决观点相冲突时更是如此。德国不止一部法律对联邦最高法院不同审判庭可能做出的意见分歧的判决做了规定,要求审判庭如果想采纳与另一个审判庭不同的裁判意见,必须首先询问这个法庭是否坚持,若是坚持则要将问题提交所谓大审判庭讨论[2]参见张琪等:《中国司法先例与案例指导制度研究》,北京大学出版社2016年版,第95页。。

这种征求意见的方式可使裁判尺度逐渐统一,亦可避免法官们在裁判时无视不同意见。上级法院发布的在一定范围内具有规范性作用的裁判尺度应当报更上一级法院备案,更上一级法院对于自己的各下级法院的裁判尺度不统一的现象要及早发现、及早研究,否则仅在一个区域内的同案同判只能导致一个最不能让人接受的后果──司法分割。

及时对各种不一致的司法观点进行搜集、整理、研究并在自己的职权范围内统一裁判尺度是各级法院都必须重视的工作。不可否认,正如法律具有滞后性,有时法院无法在短期内做出其认为最为妥当的结论是可以理解的,但任由明显的法律适用层面的同案不同判的现象长期存在,则应当引起我们的高度关注。